- •Предисловие

- •Введение Предмет физики и ее связь с другими науками

- •Единицы физических величин

- •§ 2. Скорость

- •§ 3. Ускорение и его составляющие

- •§ 4. Угловая скорость и угловое ускорение

- •§ 6. Второй закон Ньютона

- •§ 7. Третий закон Ньютона

- •§ 8. Силы трения

- •§ 9. Закон сохранения импульса. Центр масс

- •§ 10. Уравнение движения тела переменной массы

- •Глава 3 Работа и энергия §11. Энергия, работа, мощность

- •§ 12. Кинетическая и потенциальная энергии

- •§ 13. Закон сохранения энергии

- •§ 14. Графическое представление энергии

- •§ 15. Удар абсолютно упругих и неупругих тел

- •Глава 4 Механика твердого тела § 16. Момент инерции

- •§ 17. Кинетическая энергия вращения

- •§ 18. Момент силы. Уравнение динамики вращательного движения твердого тела

- •§ 19. Момент импульса и закон его сохранения

- •§ 20. Свободныe оси. Гироскоп

- •§ 21. Деформации твердого тела

- •§ 23. Сила тяжести и вес. Невесомость

- •§ 24. Поле тяготения и его напряженность

- •§ 25. Работа в поле тяготения. Потенциал поля тяготения

- •§ 26. Космические скорости

- •§ 27. Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции

- •Глава 6 Элементы механики жидкостей § 28. Давление в жидкости и газе

- •§ 29. Уравнение неразрывности

- •§ 30. Уравнение Бернулли и следствия из него

- •§ 31. Вязкость (внутреннее трение). Ламинарный и турбулентный режимы течения жидкостей

- •§ 32. Методы определения вязкости

- •§ 33. Движение тел в жидкостях и газах

- •§ 35. Постулаты специальной (частной) теории относительности

- •§ 36. Преобразования Лоренца

- •§ 37. Следствия из преобразований Лоренца

- •§ 39. Основной закон релятивистской динамики материальной точки

- •§ 40. Закон взаимосвязи массы и энергии

- •§ 42. Уравнение Клапейрона — Менделеева

- •§ 43. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеальных газов

- •§ 44. Закон Максвелла о распределении молекул идеального газа по скоростям и энергиям теплового движения

- •§ 45. Барометрическая формула. Распределение Больцмана

- •§ 46. Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул

- •§ 47. Опытное обоснование молекулярно-кинетической теории

- •§ 48. Явления переноса в термодинамически неравновесных системах

- •§ 49. Вакуум и методы его получения. Свойства ультраразреженных газов

- •§ 51. Первое начало термодинамики

- •§ 52. Работа газа при изменении его объема

- •§ 53. Теплоемкость

- •§ 54. Применение первого начала термодинамики к изопроцессам

- •§ 55. Адиабатический процесс. Политропный процесс

- •§ 56. Круговой процесс (цикл). Обратимые и необратимые процессы

- •§ 57. Энтропия, ее статистическое толкование и связь с термодинамической вероятностью

- •§ 58. Второе начало термодинамики

- •§ 59. Тепловые двигатели и холодильные машины. Цикл Карно и его к. П. Д . Для идеального газа

- •§ 61. Уравнение Ван-дер-Ваальса

- •§ 62. Изотермы Ван-дер-Ваальса и их анализ

- •§ 63. Внутренняя энергия реального газа

- •§ 64. Эффект Джоуля — Томсона

- •§ 65. Сжижение газов

- •§ 66. Свойства жидкостей. Поверхностноe натяжение

- •§ 67. Смачивание

- •§ 68. Давление под искривленной поверхностью жидкости

- •§ 69. Капиллярныe явления

- •§ 70. Твердыe тела. Моно- и поликристаллы

- •§ 71. Типы кристаллических твердых тел

- •§ 72. Дефекты в кристаллах

- •§ 73. Теплоемкость твердых тел

- •§ 74. Испарение, сублимация, плавление и кристаллизация. Аморфные тела

- •§75. Фазовые переходы I и II рода

- •§ 76. Диаграмма состояния. Тройная точка

- •§ 78. Закон Кулона

- •§ 79. Электростатическое поле. Напряженность электростатического поля

- •§ 80. Принцип суперпозиции электростатических полей. Поле диполя

- •§ 81. Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме

- •§ 82. Применение теоремы Гаусса к расчету некоторых электростатических полей в вакууме

- •§ 83. Циркуляция вектора напряженности электростатического поля

- •§ 84. Потенциал электрического поля

- •§ 85. Напряженность как градиент потенциала. Эквипотенциальные поверхности

- •§ 86. Вычисление разности потенциалов по напряженности поля

- •§ 87. Типы диэлектриков. Поляризация диэлектриков

- •§ 88. Поляризованность. Напряженность поля в диэлектрике

- •§ 89. Электрическое смещение. Теорема Гаусса для электростатического поля в диэлектрике

- •§ 90. Условия на границе раздела двух диэлектрических сред

- •§ 91. Сетнетоэлектрики

- •§ 92. Проводники в электростатическом поле

- •§ 93. Электрическая емкость уединенного проводника

- •§ 94. Конденсаторы

- •§ 95. Энергия системы зарядов, уединенного проводника и конденсатора. Энергия электростатического поля

- •Глава 12 Постоянный электрический ток § 96. Электрический ток, сила и плотность тока

- •§ 97. Сторонние силы. Электродвижущая сила и напряжение

- •§ 98. Закон Ома. Сопротивление проводников

- •§ 99. Работа и мощность тока. Закон Джоуля — Ленца

- •§ 100. Закон Ома для неоднородного участка цепи

- •§ 101. Правила Кирхгофа для разветвленных цепей

- •§ 103. Вывод основных законов электрического тока в классической теории электропроводности металлов

- •§ 104. Работа выхода электронов из металла

- •§ 105. Эмиссионные явления и их применение

- •§ 106. Ионизация газов. Несамостоятельный газовый разряд

- •§ 107. Самостоятельный газовый разряд и его типы

- •§ 108. Плазма и ее свойства

- •Глава 14 Магнитное поле § 109. Магнитное поле и его характеристики

- •§ 110. Закон Био - Савара - Лапласа и его применение к расчету магнитного поля

- •§ 111. Закон Ампера. Взаимодействие параллельных токов

- •§ 112. Магнитная постоянная. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля

- •§ 113. Магнитное поле движущегося заряда

- •§ 114. Действие магнитного поля на движущийся заряд

- •§ 115. Движение заряженных частиц в магнитном поле

- •§ 116. Ускорители заряженных частиц

- •§ 117. Эффект Холла

- •§ 118. Циркуляция вектора в магнитного поля в вакууме

- •§ 119. Магнитные поля соленоида и тороида

- •§ 120. Поток вектора магнитной индукции. Теорема Гаусса для поля в

- •§ 121. Работа по перемещению проводника и контура с током в магнитном поле

- •§ 123. Закон Фарадея и его вывод из закона сохранения энергии

- •§ 125. Вихревые токи (токи Фуко)

- •§ 126. Индуктивность контура. Самоиндукция

- •§ 127. Токи при размыкании и замыкании цепи

- •§ 128. Взаимная индукция

- •§ 129. Трансформаторы

- •§ 130. Энергия магнитного поля

- •Глава 16 Магнитные свойства вещества § 131. Магнитные моменты электронов и атомов

- •§ 133. Намагниченность. Магнитное поле в веществе

- •§ 134. Условия на границе раздeла двух магнетиков

- •§ 135. Ферромагнетики и их свойства

- •§ 136. Природа ферромагнетизма

- •§ 138. Ток смещения

- •§ 139. Уравнения Максвелла для электромагнитного поля

- •§ 141. Механические гармонические колебания

- •§ 142. Гармонический осциллятор. Пружинный, физический и математический маятники

- •§ 143. Свободные гармонические колебания в колебательном контуре

- •§ 144. Сложение гармонических колебаний одного направления и одинаковой частоты. Биения

- •§ 145. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний

- •§ 146. Дифференциальное уравнение свободных затухающих колебаний (механических и электромагнитных) и его решение.

- •§ 147. Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний (механических и электромагнитных) и его решение

- •§ 148. Амплитуда и фаза вынужденных колебаний (механических и электромагнитных). Резонанс

- •§ 149. Переменный ток

- •§ 150. Резонанс напряжений

- •§ 151. Резонанс токов

- •§ 152. Мощность, выделяемая в цепи переменного тока

- •§ 154. Уравнение бегущей волны. Фазовая скорость. Волновое уравнение

- •§ 155. Принцип суперпозиции. Групповая скорость

- •§ 156. Интерференция волн

- •§ 157. Стоячие волны

- •§ 158. Звуковые волны

- •§ 158. Эффект Доплера в акустике

- •§ 160. Ультразвук и его применение

- •§ 182. Дифференциальное уравнение электромагнитной волны

- •§ 163. Энергия электромагнитных волн. Импульс электромагнитного поля

- •§ 164. Излучение диполя. Применение электромагнитных волн

- •§ 166. Тонкие линзы. Изображение предметов с помощью линз

- •§ 167. Аберрации (погрешности) оптических систем

- •§ 168. Основные фотометрические величины и их единицы

- •§ 169. Элементы электронной оптики

- •Глава 22 Интерференция света § 170. Развитие представлений о природе света

- •§ 171. Когерентность и монохроматичность световых волн

- •§ 172. Интерференция света

- •§ 173. Методы наблюдения интерференции света

- •§ 174. Интерференции света в тонких пленках

- •§ 175. Применение интерференции света

- •Глава 23 Дифракция света § 176. Принцип Гюйгенса — Френеля

- •§ 177. Метод зон Френеля. Прямолинейноe распространение света

- •§ 178. Дифракция Френеля на круглом отверстии и диске

- •§ 179. Дифракция Фраунгофера на одной щели

- •§ 180. Дифракция Фраунгофера на дифракционной решетке

- •§ 181. Пространственная решетка. Рассеянии света

- •§ 182. Дифракция на пространственной решетке. Формула Вульфа — Брэггов

- •§ 183. Разрешающая способность оптических приборов

- •§ 184. Понятие о голографии

- •Глава 24 Взаимодействие электромагнитных волн с веществом § 185. Дисперсия света

- •§ 186. Электронная теория дисперсии света

- •§ 187. Поглощение (абсорбция) света

- •§ 188. Эффект Доплера

- •§ 189. Излучение Вавилова — Черенкова

- •Глава 25 Поляризация света § 190. Естественный и поляризованный свет

- •§ 191. Поляризация света при отражении и преломлении на границе двух диэлектриков

- •§ 192. Двойное лучепреломление

- •§ 193. Поляризационные призмы и поляроиды

- •§ 194. Анализ поляризованного света

- •§ 195. Искусственная оптическая анизотропия

- •§ 196. Вращение плоскости поляризации

- •Глава 26 Квантовая природа излучения § 197. Тепловое излучение и «го характеристики

- •§ 198. Закон Кирхгофа

- •§ 199. Законы Стефана — Больцмана и смещения Вина

- •§ 200. Формулы Рэлея — Джинса и Планка

- •§ 201. Оптическая пирометрия. Тепловые источники света

- •§ 202. Виды фотоэлектрического эффекта. Законы внешнего фотоэффекта

- •§ 203. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. Экспериментальное подтверждение квантовых свойств света

- •§ 204. Применение фотоэффекта

- •§ 205. Масса и импульс фотона. Давление света

- •§ 206. Эффект Комптона и его элементарная теория

- •§ 207. Единство корпускулярных и волновых свойств электромагнитного излучения

- •§ 209. Линейчатый спектр атома водорода

- •§ 210. Постулаты Бора

- •§ 211. Опыты Франка и Герца

- •§ 212. Спектр атома водорода по Бору

- •§ 214. Некоторые свойства волн де Бройля

- •§ 215. Соотношение неопределенностей

- •§ 216. Волновая функция и ее статистический смысл

- •§ 217. Общее уравнение Шредингера. Уравнение Шредингера для стационарных состояний

- •§ 218. Принцип причинности в квантовой механике

- •§ 219. Движение свободной частицы

- •§ 220. Частица в одномерной прямоугольной «потенциальной яме» е бесконечно высокими «стенками»

- •§ 221. Прохождение частицы сквозь потенциальный барьер. Туннельный эффект

- •§ 222. Линейный гармонический осциллятор в квантовой механике

- •§ 225. Спин электрона. Спиновое квантовое число

- •§ 226. Принцип неразличимости тождественных частиц. Фермионы и бозоны

- •§ 227. Принцип Паули. Распределение электронов в атоме по состояниям

- •§ 228. Периодическая система элементов Менделеева

- •§ 229. Рентгеновские спектры

- •§ 230. Молекулы: химические связи, понятие об энергетических уровнях

- •§ 231. Молекулярные спектры. Комбинационное рассеяние света

- •§ 232. Поглощение. Спонтанное и вынужденное излучения

- •§ 233. Оптические квантовые генераторы (лазеры)

- •§ 235. Понятие о квантовой статистике Бозе — Эйнштейна и Ферми — Дирака

- •§ 236. Вырожденный электронный газ в металлах

- •§ 237. Понятие о квантовой теории теплоемкости. Фононы

- •§ 238. Выводы квантовой теории электропроводности металлов

- •§ 239. Сверхпроводимость. Понятие об эффекте Джозефсона

- •Глава 31 Элементы физики твердого тела § 240. Понятие о зонной теории твердых тел

- •§ 241. Металлы, диэлектрики и полупроводники по зонной теории

- •§ 242. Собственная проводимость полупроводников

- •§ 243. Примесная проводимость полупроводников

- •§ 244. Фотопроводимость полупроводников

- •§ 245. Люминесценция твердых тел

- •§ 247. Термоэлектрические явления и их применение

- •§ 248. Выпрямление на контакте металл — полупроводник

- •§ 249. Контакт электронного и дырочного полупроводников (р-п-переход)

- •§ 250. Полупроводниковые диоды и триоды (транзисторы)

- •§ 252. Дефект массы и энергия связи ядра

- •§ 253. Спин ядра и его магнитный момент

- •§ 254. Ядерные силы. Модели ядра

- •§ 255. Радиоактивное излучение и его виды

- •§ 256. Закон радиоактивного распада. Правила смещения

- •§ 257. Закономерности -распада

- •§ 259. Гамма-излучение и его свойства

- •§ 260. Резонансное поглощение g-излучения (эффект Мбссбауэра**)

- •§ 261. Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и частиц

- •§ 262. Ядерные реакции и их основные типы

- •§ 264. Открытие нейтрона. Ядерные реакции под действием нейтронов

- •§ 265. Реакция деления ядра

- •§ 266. Цепная реакция деления

- •§ 267. Понятие о ядерной энергетикe

- •§ 268. Реакция синтеза атомных ядер. Проблема управляемых термоядерных реакций

- •§ 270. Мюоны и их свойства

- •§ 271. Мезоны и их свойства

- •§ 273. Частицы и античастицы

- •§ 274. Гипероны. Странность и четность элементарных частиц

- •§ 275. Классификация элементарных частиц. Кварки

- •Заключение

- •Основные законы и формулы

- •127994, Москва, гсп-4, Неглинная ул., 29/14

- •432980, Г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

§ 70. Твердыe тела. Моно- и поликристаллы

Твердые тела (кристаллы) характеризуются наличием значительных сил межмолекулярного взаимодействия и сохраняют постоянными не только свой объем, но и форму. Кристаллы имеют правильную геометрическую форму, которая, как показали рентгенографические исследования немецкого физика-теоретика М. Лауэ (1879—1960), является результатом упорядоченного расположения частиц (атомов, молекул, ионов), составляющих кристалл. Структура, для которой характерно регулярное расположение частиц с периодической повторяемостью в трех измерениях, называется кристаллической решеткой. Точки, в которых расположены частицы, а точнее — средние равновесные положения, около которых частицы совершают колебания, называются узлами кристаллической решетка.

Кристаллические тела можно разделить на две группы: монокристаллы и поли кристаллы. Монокристаллы — твердые тела, частицы которых образуют единую кристаллическую решетку. Кристаллическая структура монокристаллов обнаруживается по их внешней форме. Хотя внешняя форма монокристаллов одного типа может быть различной, но углы между соответствующими гранями у них остаются постоянными. Это закон постоянства углов, сформулированный М. В. Ломоносовым. Он сделал важный вывод, что правильная форма кристаллов связана с закономерным размещением частиц, образующих кристалл. Монокристаллами являются большинство минера лов. Однако крупные природные монокристаллы встречаются довольно редко (например, лед, поваренная соль, исландский шпат). В настоящее время многие монокристаллы выращиваются искусственно. Условия роста крупных монокристаллов (чистый раствор, медленное охлаждение и т. д.) часто не выдерживаются, поэтому большинство твердых тел имеет мелкокристаллическую структуру, т. е. состоит из множества беспорядочно ориентированных мелких кристаллических зерен. Такие твердые тела называются поликристаллами (многие горные породы, металлы и сплавы).

Характерной особенностью монокристаллов является их анизотропность, т. е. зависимость физических свойств — упругих, механических, тепловых, электрических, магнитных, оптических — от направления. Анизотропия монокристаллов объясняется тем, что в кристаллической решетке различно число частиц, приходящихся на одинаковые по длине, но разные по направлению отрезки (рис. 102), т. е. плотность расположения частиц кристаллической решетки по разным направлениям неодинакова, что и приводит к различию свойств кристалла вдоль этих направлений. В поликристаллах анизотропия наблюдается только для отдельных мелких кристалликов, но их различная ориентация приводит к тому, что свойства поликристалла по всем направлениям в среднем одинаковы.

Рис. 102

§ 71. Типы кристаллических твердых тел

Существует два признака для классификации кристаллов: 1) кристаллографический; 2) физический (природа частиц, расположенных в узлах кристаллической решетки, и характер сил взаимодействия между ними).

1. Кристаллографический признак кристаллов. В данном случае важна только пространственная периодичность в расположении частиц, поэтому можно отвлечься от их внутренней структуры, рассматривая частицы как геометрические точки.

Кристаллическая решетка может обладать различными видами симметрии. Сим метрия кристаллической решетки — ее свойство совмещаться с собой при некоторых пространственных перемещениях, например параллельных переносах, поворотах, отражениях или их комбинациях и т. д. Кристаллической решетке, как доказал русский кристаллограф Е. С. Федоров (1853—1919), присущи 230 комбинаций элементов сим метрии, или 230 различных пространственных групп.

С переносной симметрией в трехмерном пространстве связывают понятие трехмерной периодической структуры — пространственной решетки, или решетки Бравэ, представление о которой введено французским кристаллографом О. Бравэ (1811—1863). Всякая пространственная решетка может быть составлена повторением в трех различных направлениях одного и того же структурного элемента — элементарной ячейки. Всего существует 14 типов решеток Бравэ, различающихся по виду переносной симметрии. Они распределяются по семи кристаллографическим системам, или сингониям, представленным в порядке возрастающей симметрии в табл. 3. Для описания элементарных ячеек пользуются кристаллографическими осями координат, которые проводят параллельно ребрам элементарной ячейки, а начало координат выбирают в левом углу передней грани элементарной ячейки. Элементарная кристаллическая ячейка представляет собой параллелепипед, построенный на ребрах а, b, с с углами , и между ребрами (табл. 3). Величины a, b и с и , и называются параметрами элементарной ячейки и однозначно ее определяют.

2. Физический признак кристаллов. В зависимости от рода частиц, расположенных в узлах кристаллической решетки, и характера сил взаимодействия между ними кристаллы разделяются на четыре типа: ионные, атомные, металлические, молекулярные.

Ионные кристаллы. В узлах кристаллической решетки располагаются поочередно ионы противоположного знака. Типичными ионными кристаллами являются большинство галоидных соединений щелочных металлов (NaCl, CsCl, КВг и т. д.), а также оксидов различных элементов (MgO, CaO и т. д.). Структуры решеток двух наиболее характерных ионных кристаллов — NaCl (решетка представляет собой две одинаковые гранецентрированные кубические решетки, вложенные друг в друга; в узлах одной из этих решеток находятся ионы Na+, в узлах другой — ионы Cl-) и CsCl (кубическая объемно центрированная решетка — в центре каждой элементарной решетки находится ион) — показаны на рис. 103.

Рис. 103

Силы взаимодействия между ионами являются в основном электростатическими (кулоновскими). Связь, обусловленная кулоновскнми силами притяжения между разноименно заряженными ионами, называется ионной (или гетерополярной). В ионной решетке нельзя выделить от дельные молекулы: кристалл представляет собой как бы одну гигантскую молекулу.

Атомные кристаллы. В узлах кристаллической решетки располагаются нейтральные атомы, удерживающиеся в узлах решетки гомеомолярными, или ковалентными, связями квантово-механического происхождения (у соседних атомов обобществлены валентные электроны, наименее связанные с атомом). Атомными кристаллами являются ал маз и трафит (два различных состояния углерода), некоторые неорганические соединения (ZnS, BeO и т. д.), а также типичные полупроводники — германий Ge и кремний Si. Структура решетки алмаза приведена на рис. 104, где каждый атом углерода окружен четырьмя такими же атомами, которые располагаются на одинаковых расстояниях от него в вершинах тетраэдров.

Рис. 104

Валентные связи осуществляются па рами электронов, движущихся по орбитам, охватывающим оба атома, и носят направленный характер: ковалентные силы направлены от центрального атома к вершинам тетраэдра. В отличие от графита решетка алмаза не содержит плоских слоев, что не позволяет сдвигать отдельные участки кристалла, по этому алмаз является прочным соединением.

Таблица 3

Металлические кристаллы. В узлах кристаллической решетки располагаются положительные ионы металла. При образовании кристаллической решетки валентные электроны, сравнительно слабо связанные с атомами, отделяются от атомов и коллективизируются: они уже принадлежат не одному атому, как в случае ионной связи, и не паре соседних атомов, как в случае гомеополярной связи, а всему кристаллу в целом. Таким образом, в металлах между положительными ионами хаотически, подобно молекулам газа, движутся «свободные» электроны, наличие которых обеспечивает хорошую электропроводность металлов. Так как металлическая связь не имеет направленного действия и положительные ионы решетки одинаковы по свойствам, то металлы должны иметь симметрию высокого порядка. Действительно, большинство металлов имеют кубическую объемно центрированную (Li, Na, К, Rb, Cs) и кубическую гранецентрированную (Си, Ag, Pt, Аи) решетки. Чаще всего металлы встречаются в виде поликристаллов.

Молекулярные кристаллы. В узлах кристаллической решетки располагаются ней тральные молекулы вещества, силы взаимодействия между которыми обусловлены незначительным взаимным смещением электронов в электронных оболочках атомов. Эти силы называются ван-дер-ваальсовыми, так как они имеют ту же природу, что и силы притяжения между молекулами, приводящими к отклонению газов от идеальности. Молекулярными кристаллами являются, например, большинство органических соединений (парафин, спирт, резина и т. д.), инертные газы (Не, Аг, Кг, Хе) и газы СО2, О2) N2 в твердом состоянии, лед, а также кристаллы брома Вг2) иода I2. Ван-дер-ваальсовы силы довольно слабые, поэтому молекулярные кристаллы легко деформируются.

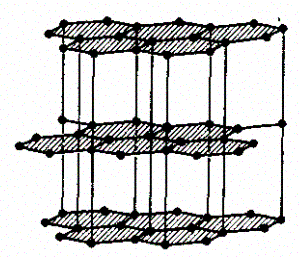

В некоторых твердых телах одновременно может осуществляться несколько видов связи. Примером может служить графит (гексагональная решетка). Решетка графита (рис. 105) состоит из ряда параллельных плоскостей, в которых атомы углерода расположены в вершинах правильных шестиугольников. Расстояние между плоскостями более чем в два раза превышает расстояние между атомами шестиугольника.

Рис. 105

Плоские слои связаны друг с другом ван-дер-ваальсовыми силами. В пределах слоя три валентных электрона каждого атома углерода образуют ковалентную связь с соседними атомами углерода, а четвертый электрон, оставаясь «свободным», коллективизируется, но не во всей решетке, как в случае металлов, а в пределах одного слоя. Таким образом, в данном случае осуществляются три вида связи: гомеополярная и металлическая — в пределах одного слоя; ван-дер-ваальсова — между слоями. Этим объясняется мягкость графита, так как его слои могут скользить друг относительно друга.

Различие в строении кристаллических решеток двух разновидностей углерода — графита и алмаза — объясняет различие в их физических свойствах: мягкость графита и твердость алмаза; графит — проводник электричества, алмаз — диэлектрик (нет свободных электронов) и т. д.

Расположение атомов в кристаллах характеризуется также координационным числом — числом ближайших однотипных с данным атомом соседних атомов в кристаллической решетке или молекул в молекулярных кристаллах. Для модельного изображения кристаллических структур из атомов и ионов пользуются системой плотной упаковки шаров. Рассматривая простейший случай плотной упаковки шаров одинакового радиуса на плоскости, приходим к двум способам их расположения (рис. 106, а, б). Правая упаковка является более плотной, так как при равном числе шаров площадь ромба со стороной, равной стороне квадрата, меньше площади квадрата. Как видно из рисунка, различие в упаковках сводится к различию координационных чисел: в левой упаковке координационное число равно 4, в правой — 6, т. е. чем плотнее упаковка, тем больше координационное число.

Рис. 106

Рассмотрим, при каких условиях плотная упаковка шаров в пространстве может соответствовать той или иной кристаллической структуре, приводимой ранее. Начнем строить решетку со слоя шаров, представленных на рис. 106, б. Для упрощения дальнейших рассуждений спроецируем центры шаров на плоскость, на которой они лежат, обозначив их белыми кружками (рис. 107). На эту же плоскость спроецируем центры просветов между шарами, которые обозначены на рис. 107 соответственно черными кружками и крестиками. Любой плотноупакованный слой будем называть слоем А, если центры его шаров расположены над серыми кружками, слоем В — если над красными кружками, слоем С — если над крестиками. Над слоем А уложим второй плотноупакованный слой так, чтобы каждый шар этого слоя лежал на трех шарах первого слоя. Это можно сделать двояко: взять в качестве второго слоя либо В, либо С. Третий слой можно опять уложить двояко и т. д. Итак, плотную упаковку можно описать как последовательность АВСВАС..., в которой не могут стоять рядом слои, обозначенные одинаковыми буквами.

Рис. 107

Из множества возможных комбинаций в кристаллографии реальное значение имеют два типа упаковки: 1) двухслойная упаковка АВАВАВ... —- гексагональная плотно-упакованная структура (рис. 108); 2) трехслойная упаковка ABC ABC... — кубическая гранецентрированная структура (рис. 109). В обеих решетках координационное число равно 12 и плотность упаковки одинакова — атомы занимают 74% общего объема кристалла. Координационное число, соответствующее кубической объемно центрированной решетке, равно 8, решетке алмаза (см. рис. 104) равно 4.

Рис. 108 Рис. 109

Кроме двух- и трехслойных упаковок можно построить многослойные с большим периодом повторяемости одинаковых слоев, например АВСВАСАВСВАС... — шестислойная упаковка. Существует модификация карбида SiC с периодом повторяемости 6, 15 и 243 слоя.

Если кристалл построен из атомов различных элементов, то его можно представить в виде плотной упаковки шаров разных размеров. На рис. 110 приведено модельное изображение кристалла поваренной соли. Крупные ионы хлора (г =181 нм) образуют плотную трехслойную упаковку, у которой большие пустоты заполнены меньшими по размеру ионами натрия (г = 98 нм). Каждый ион Na окружен шестью ионами С1 и, наоборот, каждый ион С1 — шестью ионами Na.

Рис. 110