- •Вопрос 1 Психология как наука

- •Вопрос 2 научная и житейская психология

- •Конкретность - обобщенность

- •Интуитивность - продуманность

- •Культурный уровень

- •Основания, откуда взяли?

- •Негатив и безответственность - определенность, ответственность

- •Методы проверки

- •Вопрос 3 основные этапы развития психологии

- •Вопрос 4 Предмет психологии

- •Вопрос 5 Классификация психологических явлений

- •Вопрос 6 Направления психологии

- •Вопрос 7 Методология психологии: общая, частная и специальная.

- •Вопрос 8 основные методы психологии

- •Вопрос 9 Роль психологических знаний в профессиональной деятельности и личной жизни.

- •Вопрос 10 Психика: сущность, содержание и основные функции.

- •Функции психики

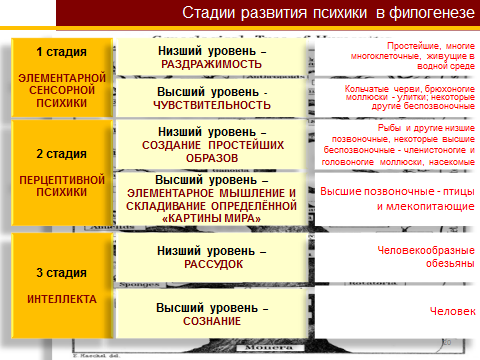

- •Вопрос 11 Возникновение и развитие психологии в филогенезе

- •Вопрос 12 Сознание – высшая форма развития психики

- •Вопрос 13 эволюция поведения

- •Вопрос 14 Деятельность человека

- •Вопрос 15 Развитие психики в онтогенезе человека.

- •Вопрос 16 Периодизация психического развития человека.

- •Вопрос 17 Ощущение как психический процесс. Основные свойства ощущений.

- •Общие свойства ощущений

- •Вопрос 18 Восприятие как психический процесс. Виды и основные свойства восприятий.

- •Вопрос 19 Внимание как психический процесс. Основные свойства внимания.

- •Вопрос 20 Память как психический процесс. Основные мнемические процессы и закономерности

Вопрос 10 Психика: сущность, содержание и основные функции.

Психика (в психологии по Тихомирову Олегу Константиновичу) – особое системное свойство индивидов (животных и человека), заключающееся в отражении уже существующего объективного и субъективного мира, а так же в порождении новой субъективной реальности, включающие реалистические и нереалистические возможности.

Функции психики

Отражательная (Отражение – это всеобщее свойство материи, заключающееся в способности объекта воспроизводить с различной степенью адекватности (правильности, точности) признаки, структурные характеристики, отражение других объектов)

Творческая, то есть функция порождения новой реальности.

Регуляторная, то есть психические явления служат регуляторами разных видов активности.

Вопрос 11 Возникновение и развитие психологии в филогенезе

Вопрос 12 Сознание – высшая форма развития психики

Основной признак психики человека состоит в том, что кроме наследственных и лично приобретенных форм поведения человек владеет принципиально новым, важнейшим средством ориентировки в окружающей действительности — знаниями, которые представляют собой концентрированный опыт человечества, передаваемый посредством речи. “Сознание” буквально и означает “совокупность знаний”. Психика человека формируется и постоянно обогащается в условиях социального окружения, в процессе усвоения социального, общественного опыта. Если животное, выращенное в искусственных, изолированных условиях, сохраняет все свои видовые качества, то человек без социального окружения не приобретает никаких человеческих качеств.

Психика человека и его сознание — это система его психической саморегуляции, основанная на социально сформированных категориях и ценностных ориентациях. Сознание человека как высшая форма развития психики имеет следующие существенные особенности: 1. Категориальность — отражение мира сквозь призму общечеловеческих знаний и позиций, отражение мира на базе концептуальной схемы. 2. Отражение существенных, наиболее значимых в данной ситуации взаимосвязей. 3. Осознание целей деятельности, предвосхищение их в системе общечеловеческих понятий и представлений. 4. Обусловленность индивидуального сознания общественными формами сознания. 5. Самосознание — концептуальная модель собственной личности и построение взаимодействий с действительностью на этой основе.

Вопрос 13 эволюция поведения

Вопрос 14 Деятельность человека

Деятельность — способ отношения человека к внешнему миру, состоящий в преобразовании и подчинении его целям человека. Деятельность человека (ДЧ) имеет определенное сходство с активностью животного (АЖ), но отличается творческо-преобразующим отношением к окружающему миру. 1) ДЧ - приспособление к природной среде путем ее масштабного преобразования, ведущего к созданию искусственной среды существования человека. Человек сохраняет свою природную организацию неизменной, поменяв в то же время свой образ жизни. АЖ - приспособление к условиям среды прежде всего путем перестройки собственного организма, механизмом которой являются мутационные изменения, закрепляемые средой. 2) ДЧ - целеполагание в деятельности. АЖ - целесообразность в поведении. 3) ДЧ - сознательная постановка целей, связанных со способностью анализировать ситуацию (раскрывать причинно-следственные зависимости, предвидеть результаты, продумывать наиболее целесообразные способы их достижения). АЖ - подчинение инстинкту, действия изначально запрограммированы. 4) ДЧ - воздействие на среду специально изготовленными средствами труда, создание искусственных объектов, которые усиливают физические возможности человека. АЖ - воздействие на среду осуществляется, как правило, органами тела, данными природой. Отсутствие способности изготавливать орудия труда с помощью раннее созданных средств. 5) ДЧ - продуктивный, творческий, созидательный характер. АЖ - потребительский характер: не создает ничего нового по сравнению с тем, что дано природой. Основные компоненты деятельности Субъект деятельности — это тот, кто осуществляет деятельность (человек, коллектив, общество). Объект деятельности — это то, на что направлена деятельность (предмет, процесс, явление, внутреннее состояние человека) Мотив — совокупность внешних и внутренних условии вызывающих активность субъекта и определяющих направленность деятельности. В качестве мотивов могут вы ступать: потребности; социальные установки; убеждения; интересы; влечения и эмоции; идеалы. Цель деятельности — это осознанный образ того результата, на достижение которого направлено действие человека. Деятельность состоит из цепи действий. Действие — это процесс, направленный на реализацию поставленной цели. Методы и средства Процесс Результат (продукт) Виды действий (классификация немецкого социолога, философа, историка М. Вебера (1864—1920) в зависимости от мотивов действий): 1) Целенаправленное действие - характеризуется рационально поставленной и продуманной целью. Целенаправленно действует тот индивид, чье поведение ориентировано на цель, средства и побочные результаты его действий. 2) Ценностно-рациональное действие - характеризуется осознанным определением своей направленности и последовательно планируемой ориентацией на него. Но смысл его состоит не в достижении какой-либо цели, а в том, что индивид следует своим убеждениям о долге, достоинстве, красоте, благочестии и т. д. 3) Аффективное (от лат. af f ectus — душевное волнение) действие - обусловлено эмоциональным состоянием индивида. Он действует под влиянием аффекта, если стремится немедленно удовлетворить свою потребность в мести, наслаждении, преданности и т.д. 4) Традиционное действие - основано на длительной привычке. Часто это автоматическая реакция на привычное раздражение в направлении некогда усвоенной установки.