- •2 Билет

- •1. Наблюдение

- •2. Эксперимент

- •3. Стратегия психологического исследования

- •Психодиагностические методы

- •Метод анализа продуктов деятельности

- •Анкетирование

- •Беседа или интервью

- •8. Метод консультационной, развивающей и психокоррекционной работы

- •Вопрос 5 Мышление - высшая форма отражательной деятельности, позволяющая понять сущность предметов и явлений, их взаимосвязь, закономерность развития.

- •Вопрос 7

- •Вопрос 11. Социальная ситуация развития:

- •2. Ведущая деятельность.

- •Вопрос12 Социальная ситуация развития

- •Вопрос 13

- •Вопрос 14 Темперамент (лат. Смесь, соразмерность) – индивидуальные особенности человека, которые определяют динамику его психической деятельности и поведения, (словарик)

- •Вопрос16 Личность и коллектив: виды групп.

- •Структура психики человека

- •28 Билет Основные этапы развития психологии

- •Билет №17. Образование в современном мире. Основные направления

- •Основные направления обучения в современном образовании

- •Билет №18. Обучение: общая характеристика

- •Соотношение психического развития и обучения

- •Билет №19. Педагог в мире профессиональной деятельности

- •Билет №22. Мотивация педагогической деятельности Общая характеристика педагогической мотивации

- •Билет №23. Педагогические функции и умения § 1. Основные функции педагогической деятельности. Функции и действия (умения)

- •§ 2. Педагогические умения Общая характеристика педагогических умений

§ 2. Педагогические умения Общая характеристика педагогических умений

Педагогические умения представляют совокупность самых различных действий учителя, которые прежде всего соотносятся с функциями педагогической деятельности, в значительной мере выявляют индивидуально-психологические особенности учителя (преподавателя) и свидетельствуют о его предметно-профессиональной компетенции. Говоря об умениях учителя в целом, А.И. Щербаков, А.В. Мудрик считают, что в собственно дидактическом плане все они сводятся к трем основным: «1) умению переносить известные учителю знания, варианты решения, приемы обучения и воспитания в условия новой педагогической ситуации...; 2) умению находить для каждой педагогической ситуации новое решение; 3) умению создавать новые элементы педагогических знаний и идей и конструировать новые приемы для решения конкретной педагогической ситуации» [43, с. 244].

Однако в наиболее полной мере умения учителя представлены А.К. Марковой. Выделим девять групп основных, педагогических умений из всего набора, описанного А.К. Марковой [129, с. 18-71].

Первая группа — умения увидеть в педагогической ситуации проблему и оформить ее в виде педагогических задач; при постановке педагогической задачи ориентироваться на ученика как на активного развивающегося соучастника учебно-воспитательного процесса, имеющего собственные мотивы и цели; изучать и преобразовывать педагогическую ситуацию; конкретизировать педагогические задачи в поэтапные и оперативные, принимать оптимальное педагогическое решение в условиях неопределенности, гибко перестраивать педагогические цели и задачи по мере изменения педагогической ситуации; с достоинством выходить из трудных педагогических ситуаций; предвидеть близкие и отдаленные результаты решения педагогических задач и др.

Во вторую группу педагогических умений А.К. Маркова включает три подгруппы:

— умений, отвечающих на вопрос «чему учить»: работать с содержанием учебного материала (осведомленность в новых концепциях и технологиях обучения), выделять ключевые идеи учебного предмета, обновлять учебный предмет (за счет использования понятий, терминов, дискуссий в соответствующей области наук); интерпретировать информацию, поступающую из газет, журналов; формировать у школьников общеучебных и специальных умений и навыков; устанавливать межпредметные связи и др.;

— умений, отвечающих на вопрос «кого учить»: изучать состояние отдельных психических функций (памяти, мышления, внимания, речи и др.) учащихся и целостных характеристик видов деятельности (учебной, трудовой), обученности и воспитанности школьников; изучать реальные учебные возможности школьников, различать успеваемость и личностные качества учащихся; выявлять не только наличный уровень, но и зону ближайшего развития учащихся, условия их перехода с одного уровня развития на другой, предвидеть возможные и учитывать типичные затруднения учащихся; исходить из мотивации самих учащихся при планировании и организации учебно-воспитательного процесса; проектировать и формировать у школьников отсутствующие у них уровни деятельности; умения учителя расширять поле для самоорганизации учащихся; работать как со слабыми, так и с одаренными детьми, строя для них индивидуальные программы.

— умений, отвечающих на вопрос «как учить»: отбирать и применять сочетания приемов и форм обучения и воспитания, учитывать затрату сил и времени учащихся и учителя; сравнивать и обобщать педагогические ситуации и комбинировать их, применять дифференцированный и индивидуальный подходы к школьникам, организовывать их самостоятельную учебную деятельность; находить несколько способов решения одной педагогической задачи и т.д.

Третью группу составляют умения использовать психологопедагогические знания и осведомленность о современном состоянии психологии и педагогики, передового педагогического опыта; хронометрировать, фиксировать, регистрировать процесс и результаты своего труда; соотносить затруднения учащихся с недочетами в своей работе; видеть сильные и слабые стороны своего труда, оценивать свой индивидуальный стиль, анализировать и обобщать свой опыт, соотносить его с опытом других учителей; строить планы развития своей педагогической деятельности и др.

Четвертая группа умений — это приемы постановки широкого спектра коммуникативных задач; наиглавнейшее из входящих в эту группу умений — создание условий психологической безопасности и реализации внутренних резервов партнера по общению.

Пятая группа умений — это приемы, способствующие достижению высоких уровней общения. К ним относятся умение понять позицию другого, проявить интерес к его личности; интерпретировать и «читать» его внутреннее состояние по нюансам поведения, владеть средствами невербального общения (мимика, жесты); встать на точку зрения ученика («децентрация» учителя); создать обстановку доверительности, терпимости к непохожести другого человека; владеть средствами, усиливающими воздействие (приемы риторики); преимущественно использовать организующие воздействия по сравнению с оценивающими и особенно дисциплинирующими; использовать демократический стиль руководства; владеть разными ролями как средством предупреждения конфликтов в общении (например, занять позицию ученика); быть готовым поблагодарить ученика, при необходимости извиниться перед ним; поддерживать равное отношение ко всем детям; отказаться от корпоративного стереотипа «учитель всегда прав»; с юмором относиться к отдельным аспектам педагогической ситуации, не замечать некоторых негативных моментов, быть готовым к улыбке, владеть тонами и полутонами, слушать и слышать ученика, не прерывая его речи и учебных действий; воздействовать на ученика не прямо, а косвенно, через создание условий для появления у ученика желаемого качества; не бояться обратной связи с учениками; действовать в обстановке публичного выступления, близкой к театральной.

Шестая группа — это прежде всего умения удерживать устойчивую профессиональную позицию педагога, понимающего значимость своей профессии, способного противостоять трудностям во имя ее социальной и общечеловеческой ценности; реализовывать и развивать свои педагогические способности, включая как их перцептивный (понимать и изучать другого человека, сопереживать ему, вставать на его точку зрения), так и управленческий компоненты (воздействовать не только на поведение и поступки ученика, но и на его мотивы, цели); управлять своими эмоциональными состояниями, придавая им конструктивный, а не разрушительный характер; воспринимать позитивные возможности, свои и учащихся, и тем самым способствовать упрочению своей позитивной Я-концепции; овладевать эталонами труда (педагогическое мастерство); осуществлять творческий поиск.

Седьмая группа — умения осознавать перспективу своего профессионального развития, определять особенности своего индивидуального стиля, используя все положительное из своих природных данных; укреплять свои сильные стороны, устранять слабые, использовать компенсаторные звенья способностей, быть открытым поиску нового, переходить от уровня мастерства к собственно творческому, новаторскому уровню.

Восьмая группа объединяет умения определять характеристики знаний учащихся в начале и в конце учебного года; определять состояние деятельности, умений и навыков, видов самоконтроля и самооценки в учебной деятельности в начале и в конце учебного года; выявлять отдельные показатели обучаемости (активность, ориентировку, количество дозированной помощи, необходимой данному ученику для продвижения), определять причины отставания и осуществить индивидуальный и дифференцированный подход; поэтапно отрабатывать все компоненты обученности и обучаемости; стимулировать готовность к самообучению и непрерывному образованию.

Девятая группа умений соотносится с оцениванием учителем состояния воспитанности и воспитуемости школьников: распознавать по поведению учащихся согласованность нравственных норм и убеждений школьников; видеть личность ученика в целом —во взаимосвязи того, что он говорит, думает и как поступает; создавать условия для стимуляции слаборазвитых черт личности отдельных учеников (например, стимулировать активность одного ученика, способствовать снижению тревожности другого, поддержать стремление к лидерству третьего).

Текстуально точно приведенные группы педагогических умений, по А.К. Марковой, соотносятся этим автором с пятью выделенными ею сторонами труда учителя: его деятельностью, общением, личностью, обученностью и воспитанностью школьников. (См. ч. III, гл. 2, § 2.) Так, первые три группы умений определяются как психолого-педагогические (в них входят и предметно-методические умения, но как производные). Они соотносятся с педагогической деятельностью, и центральным из них является умение учителя работать в изменяющихся педагогических ситуациях, учитывая индивидуально-психологические особенности и развивая обучающихся в процессе решения ими учебных задач;

Четвертая и пятая группы педагогических умений А.К. Mapкова связывает с «умением создавать атмосферу психологической безопасности для другого человека и в то же время обеспечивать условия для самореализации его личности» [129, с. 34]. Это самые разнообразные проявления коммуникативных умений, в реализации которых большую роль играет позиция учителя как партнера в общении, его педагогический такт.

Шестая и седьмая группы педагогических умений, по А.К. Марковой, обусловлены теми действиями, которые необходимы для самореализации, самовыражения и развития личности самого учителя. Вспомним в этой связи общепедагогическое требование постоянного роста и совершенствования учителя как центральной фигуры образовательного процесса. Восьмая и девятая группы характеризуют, по А.К. Марковой, умения оценивать, прогнозировать, стимулировать личностное развитие обучающихся, диагностировать уровень их обученности.

Педагогические умения, по А.К. Марковой, соответствуют разным позициям учителя, где «профессиональные педагогические позиции — это устойчивые системы отношений учителя (к ученику, к себе, к коллегам), определяющие его поведение» [129, с. 9]. В педагогической деятельности проявляются разные позиции учителя: субъекта информации, предметника, методиста, исследователя, организатора деятельности обучающихся. В общении учитель выступает с позиции организатора, партнера и фасилитатора этого процесса.

Внутренняя связь понятий «педагогическая направленность», «педагогическая центрация» и «педагогическая позиция» позволяет говорить о их общей соотнесенности с педагогическими действиями, или умениями. В силу этого совокупность профессионально-педагогических действий всегда выявляет позиции (центрации, направленности), и наоборот, педагогические умения репрезентируют как саму личность учителя, так и его деятельность и взаимодействие с обучающимися.

* * *

Реализуемая системой профессионально ориентированных действий (умений) педагогическая деятельность представляет собой сложную функционально-операциональную структуру, где существует неоднозначная и неоднородная связь между функциями и педагогическими действиями (умениями), отражающими определенную позицию учителя.

Билет

№29

Определение воображения

Воображение - особая форма психики, которая может быть только у человека. Оно непрерывно связано с человеческой способностью изменять мир, преобразовывать действительность и творить новое.

Обладая богатым воображением, человек может жить в разном времени, что не может себе позволить никакое другое живое существо в мире. Прошлое зафиксировано в образах памяти, а будущее представлено в мечтах и фантазиях.

Существенным признаком воображения считается способность субъекта создавать новые образы. Но этого недостаточно, потому что нельзя тогда провести различия между воображением и мышлением. Ведь мышление человека (создание познавательных образов посредством выводов, обобщений, анализа, синтеза) не может быть просто отождествлено с воображением, потому что создание новых знаний и понятий может происходить и без участия воображения.

Многие исследователи отмечают, что воображение есть процесс создания новых образов, протекающий в наглядном плане. Такая тенденция относит воображение к формам чувственного отражения, другая же считает, что воображение создает не только новые чувственные образы, но и продуцирует новые мысли.

Одна из черт, характерных для воображения, состоит в том, что оно связано не только с мышлением, но и чувственными данными. Воображения нет без мышления, но оно не сводится и к логике, так как в нем всегда предполагается преобразование чувственного материала.

Таким образом, очевидно, что воображение есть и создание новых образов, и преобразование прошлого опыта, и то, что такое преобразование совершается при органическом единстве чувственного и рационального.

Функции воображения

Люди так много мечтают потому, что их разум не может быть “безработным”. Он продолжает функционировать и тогда, когда в мозг человека не поступает новая информация, когда он не решает никаких проблем. Именно в это время и начинает работать воображение, остановить которое человек по своему желанию не может.

В жизни человека воображение выполняет ряд специфических функций:

Первая из них состоит в том, чтобы представлять действительность в образах и иметь возможность пользоваться ими, решая задачи. Эта функция воображения связана с мышлением и органически в него включена.

Вторая функция воображения состоит в регулировании эмоциональных состояний. При помощи своего воображения человек способен хотя бы отчасти удовлетворять многие потребности, снимать порождаемую ими напряженность. Данная жизненно важная функция особенно подчеркивается и разрабатывается в психоанализе.

Третья функция воображения связана с его участием в произвольной регуляции познавательных процессов и состояний человека, в частности восприятия, внимания, памяти, речи, эмоций. С помощью искусно вызываемых образов человек может обращать внимание на нужные события. Посредством образов он получает возможность управлять восприятием, воспоминаниями, высказываниями.

Четвертая функция воображения состоит в формировании внутреннего плана действий – способности выполнять их в уме, манипулируя образами.

Наконец, пятая функция – это планирование и программирование деятельности, составление таких программ, оценки их правильности, процесса реализации.

С помощью воображения мы можем управлять многими психофизиологическими состояниями организма, настраивать его на предстоящую деятельность. Известны также факты, свидетельствующие о том, что с помощью воображения, чисто волевым путем человек может влиять на органические процессы: изменять ритмику дыхания, частоту пульса, кровяное давление, температуру тела (индийская йога).

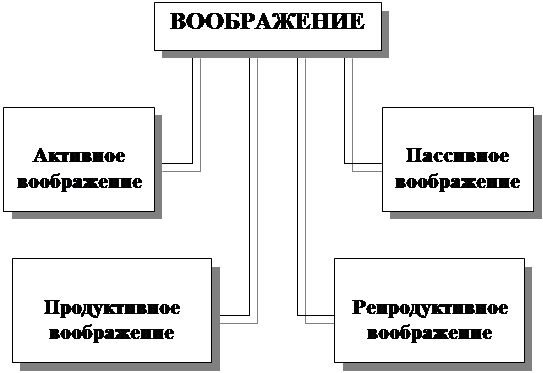

Виды воображения

Рассмотрим теперь различные формы и виды человеческого воображения.

Отношение человека к процессу воображения непосредственно определяет существование различных уровней воображения. На низших уровнях смена образов происходит непроизвольно, на высших – в ней все большую роль играет сознательное человека к формированию образов.

В самых низших и примитивных своих формах воображение проявляется в непроизвольной трансформации образов, которая совершается под воздействием малоосознанных потребностей, влечений и тенденций, независимо от какого-то сознательного вмешательства субъекта. Образы воображения как бы самопроизвольно всплывают перед воображением, помимо воли и желания человека, а не формируются им. В чистом виде такая форма воображения лишь в очень редких случаях на низших уровнях сознания и в сновидениях. Ее еще называют пассивным воображением.

В высших формах воображения, в творчестве, образы сознательно формируются и преобразуются в соответствии с целями. Пользуясь ими, человек по собственному желанию, усилием воли вызывает у себя соответствующие образы творческой деятельности человека. Эта форма воображения носит название активной.

Различают также воображение воспроизводящее, или репродуктивное, и преобразующее, или продуктивное.

В репродуктивном воображении ставится задача воспроизвести реальность в том виде, какова она есть, и хотя здесь также присутствует элемент фантазии, такое воображение больше напоминает восприятие или память, чем творчество. Так, с репродуктивным воображением может быть соотнесено направление в искусстве, называемое натурализмом, а также отчасти реализм. Общеизвестно, что по картинам И.И.Шишкина биологи могут изучать флору русского леса, так как все растения на его полотнах выписаны с документальной точностью.

Продуктивное воображение отличается тем, что в нем действительность сознательно конструируется человеком, а не просто механически копируется или воссоздается, хотя при этом в образе она все же творчески преобразуется. Например, основой творчества ряда мастеров искусства, чей полет творческой фантазии уже не удовлетворяют реалистические средства, становится тоже реальность. Но эта реальность пропускается через продуктивное воображение творцов, они по-новому ее конструируют, пользуясь светом, цветом, вибрацией воздуха (импрессионизм), прибегая к точечному изображению предметов (пуантилизм), разлагая мир на геометрические фигуры (кубизм) и так далее. Даже произведения такого направления искусства, как абстракционизм, создавались при помощи продуктивного воображения. С продуктивным воображением в искусстве мы встречаемся в тех случаях, когда мир художника – фантасмагория, иррационализм. Результатом такого воображения является роман М.Булгакова “Мастер и Маргарита”, фантастика братьев Стругацких.

Воображение, как известно, тесно связано с творчеством (об этом подробнее речь пойдет ниже). И как ни странно, эта зависимость обратная, т.е. именно воображение формируется в процессе творческой деятельности, а не наоборот. Специализация различных видов воображения является результатом развития различных видов творческой деятельности. Поэтому существует столько специфических видов воображения, сколько имеется видов человеческой деятельности – конструктивное, техническое, научное, художественное, музыкальное и так далее. Но, конечно, все эти виды составляют разновидность высшего уровня – творческого воображения.

Во всех этих случаях воображение играет положительную роль, но есть и другие виды воображения. К ним относятся сновидения, галлюцинации, грезы и мечты.

Сновидения можно отнести к разряду пассивных и непроизвольных форм воображения. Подлинная их роль в жизни человека до сих пор не установлена, хотя известно, что в сновидениях человека находят выражение и удовлетворение многие жизненно важные потребности, которые в силу ряда причин не могут получить реализации в жизни.

Галлюцинациями называют фантастические видения, не имеющие, по- видимому, почти никакой связи с окружающей человека действительностью. Обычно они, являясь результатом тех или иных нарушений психики или работы организма, сопровождают многие болезненные состояния.

Грезы, в отличие от галлюцинаций,– это вполне нормальное психическое состояние, представляющее собой фантазию, связанную с желанием.

Мечтой называют форму особой внутренней деятельности, заключающуюся в создании образа того, что человек желал бы осуществить. Мечта от грезы отличается тем, что она несколько более реалистична и в большей степени связана с действительностью, т.е. в принципе осуществима. Мечты у человека занимают довольно большую часть времени, особенно в юности и для большинства людей являются приятными думами о будущем, хотя у некоторых встречаются и тревожные видения, порождающие чувство беспокойства и агрессивности. Процесс воображения редко сразу же реализуется в практических действиях человека, поэтому мечта – важное условие претворения в жизнь творческих сил человека. Необходимость мечты состоит в том, что, будучи первоначально простой реакцией на сильно возбуждающую ситуацию, она затем нередко становится внутренней потребностью личности. Мечта очень важна и в младшем школьном возрасте. Чем младше мечтающий ребенок, тем чаще его мечтание не столько выражает его направленность, сколько создает ее. В этом состоит формирующая функция мечты.

Развитие воображения, условия развития воображения

Человек не рождается с развитым воображением. Развитие воображения осуществляется в ходе онтогенеза человека и требует накопления известного запаса представлений, которые в дальнейшем могут служить материалом для создания образов воображения. Оно развивается в тесной связи с развитием всей личности, в процессе обучения и воспитания, а также в единстве с мышлением, памятью, волей и чувствами.

Определить какие-либо конкретные возрастные границы, характеризующие динамику развития воображения, очень трудно.

Несмотря на сложность определения этапов развития воображения у человека, можно выделить определенные закономерности в его формировании. Так первые проявления воображения тесно связаны с процессом восприятия. Например, дети в возрасте полутора лет не способны еще слушать даже самые простые сказки, они постоянно отвлекаются или засыпают, но с удовольствием слушают рассказы о том, что они сами пережили. В этом явлении достаточно ясно видна связь воображения и восприятия. Ребенок слушает рассказ о своих переживаниях потому, что отчетливо представляет то, о чем идет речь. Связь между восприятием и воображением сохраняется и на следующей ступени развития, когда ребенок в своих играх начинает перерабатывать полученные впечатления, видоизменяя в воображении воспринимаемые ранее предметы. Стул превращается в пещеру или самолет, коробочка – в автомашину. Следует отметить, что первые образы воображения ребенка всегда связаны с деятельностью. Ребенок не мечтает, а воплощает переработанный образ в свою деятельность, даже, несмотря на то, что эта деятельность – игра.

Важный этап в развитии воображения связан с тем возрастом, когда ребенок овладевает речью. Речь позволяет включить в воображение не только конкретные образы, но и более отвлеченные представления и понятия. Более того, речь позволяет ребенку перейти от выражения образов воображения в деятельности к непосредственному их выражению в речи.

Этап овладения речью сопровождается увеличением практического опыта и развитием внимания, что позволяет ребенку легче выделять отдельные части предмета, которые он воспринимает уже как самостоятельные и которыми все чаще оперирует в своем воображении.

Однако синтез происходит со значительными искажениями действительности. Из-за отсутствия достаточного опыта и недостаточной критичности мышления ребенок не может создать образ, близкий к реальной действительности. Главной особенностью данного этапа является непроизвольный характер возникновения образов воображения. Чаще всего образы воображения формируются у ребенка данного возраста непроизвольно, в соответствии с ситуацией, в которой он находится.

Следующий этап развития воображения связан с появлением его активных форм. На этом этапе процесс воображения становится произвольным. Возникновение активных форм воображения вначале связано с побуждающей инициативой со стороны взрослого. Позднее ребенок начинает использовать произвольное воображение без всякого участия взрослого. Этот скачок в развитии воображения находит свое отображение, прежде всего в характере игр ребенка. Они становятся целенаправленными и сюжетными. Объект игры ребенка часто существует только в воображении, равно как и для взрослых, элемент воображения является важным переходом из мира работы в мир игры и отдыха. Окружающие ребенка вещи становятся не просто стимулами к развертыванию предметной деятельности, а выступают в виде материала для воплощения образов его воображения.

Другой важнейший сдвиг в воображении происходит в школьном возрасте. Необходимость понимания учебного материала обуславливает активизацию процесса воссоздающего воображения. Для того чтобы усвоить знания, которые даются в школе, ребенок активно использует свое воображение, что вызывает прогрессирующее развитие способностей переработки образов восприятия в образы воображения.

Другой причиной бурного развития воображения в школьные годы является то, что в процессе обучения ребенок активно получает новые и разносторонние представления об объектах и явлениях реального мира. Эти представления служат необходимой основой для воображения и стимулируют творческую деятельность школьника.

Можно сделать вывод, что основное значение воображения состоит в том, что без него был бы невозможен любой труд человека, так как невозможно трудиться, не представляя себе конечного результата и промежуточных результатов. Деятельность воображения всегда соотносится с реальной действительностью.

Условия развития воображения

Воображение ребенка связано в своих истоках с зарождающейся к концу раннего детства знаковой функцией сознания. Одна линия развития знаковой функции ведет от замещения предметов другими предметами и их изображениями к использованию речевых, математических и других знаков и к овладению логическими формами мышления. Другая линия ведет к появлению и расширению возможности дополнять и замещать реальные вещи, ситуации, события воображаемые, строить из материала накопленных представлений новые образы.

Воображение ребенка складывается в игре. На первых порах оно не отделимо от восприятия предметов и выполнения с ними игровых действий. Ребенок скачет верхом на палочке, и в этот момент он всадник, а палка – лошадь. Но он не может вообразить лошадь при отсутствии предмета, пригодного для скаканья, и не может мысленно преобразовать палку в лошадь в то время, когда не действует с ней.

В игре детей трех-, четырехлетнего возраста существенное значение имеет сходство предмета-заместителя с предметом, который он замещает.

У детей старшего возраста воображение может опираться и на такие предметы, которые вовсе не похожи на замещаемые.

1 Термин «обучение» используется и в смысле дрессуры — выработки определенных рефлексов, реакций применительно к животным.