- •2 Билет

- •1. Наблюдение

- •2. Эксперимент

- •3. Стратегия психологического исследования

- •Психодиагностические методы

- •Метод анализа продуктов деятельности

- •Анкетирование

- •Беседа или интервью

- •8. Метод консультационной, развивающей и психокоррекционной работы

- •Вопрос 5 Мышление - высшая форма отражательной деятельности, позволяющая понять сущность предметов и явлений, их взаимосвязь, закономерность развития.

- •Вопрос 7

- •Вопрос 11. Социальная ситуация развития:

- •2. Ведущая деятельность.

- •Вопрос12 Социальная ситуация развития

- •Вопрос 13

- •Вопрос 14 Темперамент (лат. Смесь, соразмерность) – индивидуальные особенности человека, которые определяют динамику его психической деятельности и поведения, (словарик)

- •Вопрос16 Личность и коллектив: виды групп.

- •Структура психики человека

- •28 Билет Основные этапы развития психологии

- •Билет №17. Образование в современном мире. Основные направления

- •Основные направления обучения в современном образовании

- •Билет №18. Обучение: общая характеристика

- •Соотношение психического развития и обучения

- •Билет №19. Педагог в мире профессиональной деятельности

- •Билет №22. Мотивация педагогической деятельности Общая характеристика педагогической мотивации

- •Билет №23. Педагогические функции и умения § 1. Основные функции педагогической деятельности. Функции и действия (умения)

- •§ 2. Педагогические умения Общая характеристика педагогических умений

Соотношение психического развития и обучения

Одной из важнейших проблем педагогической психологии является проблема соотношения обучения и психического развития. Рассматриваемая проблема является производной от общенаучной проблемы - проблемы соотношения биологического и социального в человеке или как проблемы генотипической и средовой обусловленности психики и поведения человека.

Проблема генетических источников психологии и поведения человека является одной из важнейших в психологической и педагогической науках. Ведь от ее правильного решения зависит принципиальное решение вопроса о возможностях обучения и воспитания детей, человека вообще.

Как считает современная наука, напрямую воздействовать через обучение и воспитание на генетический аппарат практически невозможно и, следовательно, то, что дано генетически, перевоспитанию не подлежит. С другой стороны, обучение и воспитание сами по себе обладают огромными возможностями в плане психического развития индивида, даже если они не затрагивают собственно генотипа и не воздействуют на органические процессы. Проблема обучения и развития всегда была и будет в центре исследований не только педагогической психологии, но и многих других областей психологической науки.

Билет №19. Педагог в мире профессиональной деятельности

Педагогическая профессия

Педагогическая психология традиционно включает специальный раздел — «психология учителя», где подчеркивается важность профессиональной роли учителя, рассматриваются его функции, способности, умения, анализируются предъявляемые к нему требования и формируемые в обществе по отношению к нему социальные ожидания.

Профессия Учителя, Педагога, как и профессия врача,— одна из древнейших. В ней аккумулирован тысячелетний опыт преемственности поколений. По сути, педагог — это связующее звено между поколениями, носитель общественно-исторического опыта. Общественно-культурная целостность народа, цивилизации в целом, преемственность поколений во многом обусловлены ролью Школы — Учителя. В меняющемся мире профессий, общее количество которых насчитывает несколько десятков тысяч, профессия Учителя (Педагога) остается неизменной, хотя ее содержание, условия труда, количественный и качественный состав меняются.

Выступая как индивидуальный субъект педагогической деятельности, педагог в то же время представляет собой общественный субъект — носитель общественных знаний и ценностей. В силу этого в субъектной характеристике педагога всегда соединяются аксиологическая (ценностная) и когнитивная (знаниевая) плоскости. При этом вторая включает также два плана: общекультурные и предметно-профессиональные знания. Являясь индивидуальным субъектом, педагог всегда представляет собой личность во всем многообразии индивидуально-психологических, поведенческих и коммуникативных качеств.

Педагогическая профессия среди других профессий

В исследованиях Е.А. Климова все многообразие профессий представлено схемами отношения человека к окружающему его миру природы, людей, техники и т.д. Предложенный им метод анализа профессий позволяет классифицировать их по предмету труда, его целям, характеру действий, орудиям труда и его условиям. По предмету труда все профессии подразделяются на биономические (природа), техномические (техника), сигномические (знаки), артономические (художественные образы) и социономические (взаимодействие людей). Е.А. Климов определяет пять схем профессиональной деятельности: «Человек—Природа», «Человек—Техника», «Человек—Знак», «Человек—Образ», «Человек—Человек» [88—90].Педагогическая профессия относится к типу «Человек-Человек». Согласно Е. А. Климову, этот тип профессий определяется следующими качествами человека: устойчиво хорошим самочувствием в ходе работы с людьми, потребностью в общении, способностью мысленно ставить себя на место другого человет ка, быстро понимать намерения, помыслы, настроение других людей, быстро разбираться во взаимоотношениях людей, хорошо помнить и держать в уме знание о личных качествах многих и разных людей и т.д. Человеку этой профессиональной схемы свойственны: умение руководить, учить, воспитывать, «осуществлять полезные действия по обслуживанию различных потребностей людей»; умение слушать и выслушивать; широкий кругозор; речевая (коммуникативная) культура; решение нестандартных ситуаций; высокая степень саморегуляции.

Для анализа профессиональной пригодности человека, работающего по схеме «Человек—Человек», существен перечень противопоказаний к этому типу профессиональной занятости. «Противопоказаниям к выбору профессий данного типа являются дефекты речи, невыразительная речь, замкнутость, погруженность в себя, необщительность, выраженные физические недостатки, как это ни печально, нерасторопность, излишняя медлительность, равнодушие к людям, отсутствие признаков бескорыстного интереса к человеку — интереса "просто так"» [90, с. 181]. Это как бы обобщенный портрет субъекта профессии типа «Человек—Человек». Входящая в этот тип педагогическая профессия предъявляет еще целый ряд специфических требований, среди которых основные — профессиональная компетентность и дидактическая культура.

При рассмотрении педагогической деятельности с позиции предмета труда обращает на себя внимание то, что в ней аккумулированы и другие схемы отношений, и прежде всего «Человек— Знак». Знаковые, и в частности, языковые системы в педагогической деятельности являются основным средством передачи общественно-исторического опыта, в то же время сами знаковые системы представляют собой предмет усвоения. Не меньшую роль в современном образовательном процессе играет компьютерная техника. Педагог использует ее и как средство передачи знаний, и как предмет изучения, а затем и обучения.

Анализируя состав действий для каждого типа профессий, Е.А. Климов наметил четыре их группы.

1. Двигательные действия (перемещения, расположения, поворота и т.д.).

2. Познавательные (гностические) действия, куда входят действия восприятия, воображения и логические.

3. Действия межличностного общения: диагностирующие, действие-требование, действие по информационному управлению партнером.

4. Действие по согласованию усилий.

Отметим, что педагог как субъект деятельности выполняет все эти действия. Включение всех групп перечисленных действий в профессиональную деятельность педагога определяет разносторонность его интеллектуальной и поведенческой культуры.

Профессиональная деятельность может быть классифицирована в зависимости от цели, которую ставит субъект: гностической (познавательной), цели преобразования или изыскания. При этом вторая и третья связаны с постановкой задач и нахождением новых способов и средств их решения. Преобразующая деятельность соотносится с любым классом вещей, явлений, процессов. Педагогическая деятельность прежде всего предполагает у ее субъекта умение ставить и решать задачи преобразования (изменения, развития) и изыскания новых средств и способов решения этих задач.

Отмечая функциональные орудия труда — внешние и внутренние по отношению к сознанию, Е.А. Климов имеет в виду средства и способы профессиональной деятельности и прежде всего «устную и письменную речь, изображения». Речь педагога, как известно, является одной из важнейших характеристик его деятельности.

Приведенная общая характеристика педагога как субъекта педагогической деятельности на основании определения ее целей, предмета, средств, способов действий показывает всю сложность и многоаспектность этой профессии.

Выбор профессии

Отвечая на вопрос, что же определяет выбор профессии, Е.А. Климов намечает восемь основных факторов: 1) позиция старших, семьи; 2) позиция сверстников; 3) позиция школьного педагогического коллектива (учителя, классные руководители и т.д.); 4) личные профессиональные и жизненные планы; 5) способности и их проявления; 6) притязание на общественное признание; 7) информированность о той или иной профессиональной деятельности; 8) склонности. Эти факторы, безусловно, важны и для выбора педагогической деятельности в качестве профессии. Однако, одним из специфичных факторов, определяющих выбор именно этой профессии, является любовь к детям, склонность помогать им в освоении опыта. Этот фактор, по данным Н.В. Кузьминой, наиболее типичен. Другими словами, само содержание педагогической деятельности — возможность учить детей — оказывает наибольшее влияние на выбор педагогической профессии. Ее случайный выбор, по данным исследований Н.В. Кузьминой, не превышает 9%.

Они оказываются значимыми и для самой педагогической деятельности. Среди них особенное важно влияние: 1) учителя и любимого учебного предмета; 2) семьи, семейных традиций; 3) предшествующего опыта работы. Существенно также и удовлетворение от педагогической деятельности, профессии.

Таким образом, профессия педагога с позиции общей характеристики профессиональной деятельности представляет собой специфический ее вид в схеме отношений «Человек—Человек», определяясь прежде всего целью развития обучающегося, средствами учебных предметов и способами самой педагогической деятельности.

Билет №20. Общая характеристика учебной мотивации. Ее системная организация

Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, включенной в деятельность учения, учебную деятельность. Как и любой другой вид, учебная мотивация определяется целым рядом специфических для этой деятельности факторов. Во-первых, она определяется самой образовательной системой, образовательным учреждением, где осуществляется учебная деятельность; во-вторых, — организацией образовательного процесса; в-третьих,— субъектными особенностями обучающегося (возраст, пол, интеллектуальное развитие, способности, уровень притязаний, самооценка, его взаимодействие с другими учениками и т.д.); в-четвертых,— субъектными особенностями педагога и прежде всего системой его отношений к ученику, к делу; в-пятых, — спецификой учебного предмета.

Учебная мотивация, как и любой другой ее вид, системна. Она характеризуется направленностью, устойчивостью и динамичностью. Так, в работах Л.И. Божович и ее сотрудников, на материале исследования учебной деятельности школьников отмечалось, что она побуждается иерархией мотивов, в которой доминирующими могут быть либо внутренние мотивы, связанные с содержанием этой деятельности и ее выполнением, либо широкие социальные мотивы, связанные с потребностью ребенка занять определенную позицию в системе общественных отношений. При этом с возрастом происходит развитие взаимодействующих потребностей и мотивов, изменение ведущих доминирующих потребностей и их иерархизации.

Соответственно при анализе мотивации учебной деятельности необходимо не только определить доминирующий побудитель (мотив), но и учесть всю структуру мотивационной сферы человека. Рассматривая эту сферу применительно к учению, А.К. Маркова подчеркивает иерархичность ее строения. Так, в нее входят: потребность в учении, смысл учения, мотив учения, цель, эмоции, отношение и интерес.

Сущность учебных мотивов

Побудителем учебной деятельности является система мотивов, органично включающая в себя:

познавательные потребности;

цели;

интересы;

стремления;

идеалы;

мотивационные установки, которые придают ей активный и направленный характер, входят в структуру и определяют ее содержательно-смысловые особенности.

Названная система мотивов образует учебную мотивацию, которая характеризуется как устойчивостью, так и динамичностью.

Доминирующие внутренние мотивы определяют устойчивость учебной мотивации, иерархию ее основных подструктур. Социальные мотивы обусловливают постоянную динамику вступающих в новые отношения друг с другом побуждений. А.К. Маркова отмечает, что становление мотивации "есть не простое возрастание положительного или усугубление отрицательного отношения к учению, а стоящее за ним усложнение структуры мотивационной сферы, входящих в нее побуждений, появление новых, более зрелых, иногда противоречивых отношений между ними" (Формирование…, 1986. С. 14).

По ее мнению, качества мотивов могут быть:

содержательными, связанными с характером учебной деятельности (осознанность, самостоятельность, обобщенность, действенность, доминирование в общей структуре мотивации, степень распространения на несколько учебных предметов и др.);

динамическими, связанными с психофизиологическими особенностями ребенка (устойчивость мотива, его сила и выраженность, переключаемость с одного мотива на другой, эмоциональная окраска мотивов) и т.д.

Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, включенный в определенную деятельность, - в данном случае деятельность учения, учебную деятельность.

Учебная мотивация позволяет развивающейся личности определить не только направление, но и способы реализации различных форм учебной деятельности, задействовать эмоционально-волевую сферу. Она выступает в качестве значимой многофакторной детерминации, обусловливающей специфику учебной ситуации в каждый временной интервал.

Как и любой другой вид, учебная мотивация определяется целым рядом специфических для той деятельности, в которую она включается, факторов:

характером образовательной системы;

организацией педагогического процесса в образовательном учреждении;

особенностями самого обучающегося (пол, возраст, уровень интеллектуального развития и способностей, уровень притязаний, самооценка, характер взаимодействия с другими учениками и т.д.);

личностными особенностями учителя (преподавателя) и прежде всего системой его отношений к обучаемому, к педагогической деятельности;

спецификой учебного предмета.

Источники учебной мотивации

Учебная деятельность является полимотивированной, так как активность обучаемого имеет различные источники. Принято выделять три вида источников активности: внутренние; внешние; личные.

К внутренним источникам учебной мотивации относятся познавательные и социальные потребности (стремление к социально одобряемым действиям и достижениям).

Внешние источники учебной мотивации определяются условиями жизнедеятельности обучаемого, к которой относятся требования, ожидания и возможности. Требования связаны с необходимостью соблюдения социальных норм поведения, общения и деятельности. Ожидания характеризуют отношение общества к учению как к норме поведения, которая принимается человеком и позволяет преодолевать трудности, связанные с осуществлением учебной деятельности. Возможности - это объективные условия, которые необходимы для развертывания учебной деятельности (наличие школы, учебников, библиотеки и т.д.).

Личные источники. Среди названных источников активности, мотивирующих учебную деятельность, особое место занимают личные источники. К их числу относятся интересы, потребности, установки, эталоны и стереотипы и другие, которые обусловливают стремление к самосовершенствованию, самоутверждению и самореализации в учебной и других видах деятельности.

Взаимодействие внутренних, внешних и личных источников учебной мотивации оказывает влияние на характер учебной деятельности и ее результаты. Отсутствие одного из источников приводит к переструктурированию системы учебных мотивов или их деформации.

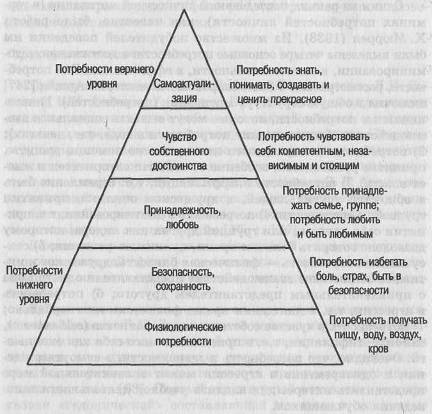

Структура мотивации: