- •2. История становления и развития гигиены. Гигиена в античном мире (Гиппократ), в раннем средневековье и в эпоху Возрождения и капитализма.

- •5. Биосфера и окружающая среда. Экология человека. Законодательные акты по охране природы и рациональному природопользованию.

- •6. Понятие здоровье. Факторы, формирующие здоровье населения. Заболевания, связанные с воздействием факторов окружающей среды

- •7. Социально-гигиенический мониторинг. Методы сгм в исследовании экологических факторов и здоровья населения.

- •8. Гигиеническое нормирование канцерогенов в быту и производственной среде.

- •Гигиеническое нормирование негативных факторов

- •9.Гигиенические аспекты использования полимерных материалов в медицине.

- •11.Солнечная радиация и ее роль в обеспечении жизни на земле. Световой климат. Физиолого-гигиеническая оценка различных частей солнечного спектра.

- •12. Ультрафиолетовая недостаточность, ее проявление и профилактика. Искусственные источники ультрафиолетовой радиации, их гигиеническая оценка.

- •13. Инсоляция, методы ее изменения. Естественная и искусственная освещенность. Гигиеническое нормирование показателей.

- •14. Атмосфера земли, ее структура и свойства. Природный физический и химический состав атмосферного воздуха. Физиолого-гигиеническое значение его составных компонентов.

- •16. Определение атмосферного давления. Физиолого-гигиеническое значение изменений атмосферного давления. Высотная и кессонная болезни. Меры профилактики.

- •18.Климат и погода, определение и факторы их определяющие. Метеотропные реакции, заболевания и их профилактика. Клинические классификации погоды, Их характеристика и использование в работе врачей.

- •19. Проблема акклиматизации на современном этапе. Пути ее реализации.

- •21. Вода как фактор биосферы. Физиологическое, гигиеническое, эндемичное, и эпидемиологическое значение воды. Нормы хозяйственно-бытового водопотребления.

- •23. Гигиенические требования по техническому оборудованию различных типов подземных водоисточников.

- •24.Гигиенические требования по организации зон санитарной охраны от загрязнения подземных и поверхностных водоисточников, водопроводов.

- •25. Гигиенические преимущества централизованного водоснабжения. Схемы водопроводов

- •26. Гигиеническая характеристика методов очистки, обеззараживание и улучшения качества питьевой воды на водопроводных сооружениях.

- •29. Экологические и гигиенические проблемы гидросферы, обусловленные загрязнением. Влияние на природу и здоровье человека. Законодательные акты рф и мероприятия по охране водных объектов.

- •31. Источники загрязнения почвы и ее деградация. Влияние процессов деградации почвы на природу и здоровье населения. Законодательные акты рф и мероприятия по охране почвенного покрова земли

- •32. Основы градостроительства и гигиенические требования к размещению городов и других населенных пунктов.

- •33. Основные гигиенические принципы планировки строительства и благоустройство городов и населенных мест сельского типа.

- •35.Гигиенические требования по инсоляции и освещенности жилых помещений. Гигиеническое нормирование показателей.

- •36. Сравнительная гигиеническая оценка различных систем канализации и методов очистки сточных вод.

- •37. Гигиеническая оценка методов удаления и обеззараживания нечистот при вывозной системе.

- •39. Гигиенические требования к размещению и территории лечебно-профилактических организаций. Особенности современного строительства больниц, их преимущества и недостатки.

- •40. Требования к зданиям, сооружениям, помещениям и их внутренней отделки лечебно-профилактических организаций.

- •41. Гигиенические требования к системам водоснабжения и канализации помещений лечебно-профилактических организаций.

- •42. Гигиенические требования к отоплению, вентиляции, микроклимату и воздушной среде помещений лечебно-профилактических организаций.

- •43. Гигиенические требования по инсоляции и освещенности и помещений лечебно-профилактических организаций.

- •44.Санитарно-гигиенический режим лечебно-профилактических организаций. Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря. Требования к инвентарю и технологическому оборудованию.

- •45. Правила обработки рук медицинского персонала и кожных покровов пациентов. Требования к правилам личной гигиены пациентов.

- •46. Внутрибольничные инфекции как гигиеническая проблема. Источники, причины, пути и факторов передачи вби. Характеристика возбудителей вби.

- •1 Пути передачи, источник возбудителей

- •2 Факторы передачи

- •3 Профилактика вби

- •50. Профилактика внутрибольничных инфекций в операционном блоке, перевязочных, в отделениях реанимации и интенсивной терапии

- •51.Санитарно-эпидемиологические особенности организации акушерского отделения. Профилактика внутрибольничных инфекций в акушерских стационарах (отделениях).

- •1. Организация мероприятий по профилактике внутрибольничных инфекций в акушерских стационарах

- •2. Организация противоэпидемического режима

- •52. Санитарно-эпидемиологические особенности организации детских и инфекционных отделений. Профилактика внутрибольничных инфекций в инфекционных отделениях.

- •53. Основы организации лечебного питания в лечебно-профилактических организациях.

- •54. Требования к организации питания пациентов. Задачи дежурного врача по контролю за качеством питания.

- •55. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Период полувыведения. Виды радиоактивных превращений.

- •56 Взаимодействие излучений с веществом. Дозы излучения и единицы ее измерения.

- •57. Биологическое действие ионизирующих излучений на клетку. Особенности действия ии на организм теплокровных животных. Основные реакции организма человека на действие ии.

- •58. Гигиеническая регламентация облучения человека. Дозовые пределы внешнего облучения. Допустимые уровни внутреннего облучения.

- •59. Природный радиационный фон. Измененный и искусственный радиационный фон. Гигиеническая характеристика радиоактивных загрязнений окружающей среды. Охрана окружающей среды от радиоактивных отходов.

- •60. Принципы защиты при работе с закрытыми и открытыми радиоактивными источниками

- •62. Радиационная безопасность при внутриполостной, внутритканевой и апликационной терапии с помощью закрытых радиоактивных источников.

- •63. Гигиена питания, задачи на современном этапе. Социальные и биологические аспекты проблемы питания.

- •64. Принципы рационального питания. Физиологические нормы питания населения. Пищевой статус.

- •65. Биологическое значение белков и отдельных аминокислот в питании. Физиологические нормы для различных групп населения. Роль молока в детском питании.

- •66. Жиры и их значение в питании. Насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, сравнительная характеристика, продукты питания с высоким их содержанием. Физиологические нормы потребления

- •67.Значение простых и сложных углеводов в питании. Физиологические нормы потребления. Понятие о защищенных углеводах и пищевых волокнах. Роль овощей и фруктов в питании.

- •68. Роль водо- и жирорастворимых витаминов в питании. Продукты с высоким содержанием основных витаминов. Гиповитаминозы, причины, профилактика.

- •69. Витамин c, биологическое значение, источники, нормы потребления. Сохранение витамина с при кулинарной обработке. Продукты питания обогащение витамином-с . Витаминные настои.

- •70. Минеральные вещества, классификация. Роль минеральных элементов, физиологические нормативы потребления.

- •71. Санитарно-гигиеническая экспертиза молочных продуктов (молоко, сметана, творог простокваша, кумыс, кефир). Их использование в лечебном питании.

- •72. Пищевая и биологическая ценность мяса. Санитарно-гигиеническая экспертиза мяса. Болезни, передающиеся человеку через недоброкачественное мясо.

- •73. Пищевая и биологическая ценность рыбы. Санитарно-гигиеническая экспертиза рыбы. Рыба и морепродукты как фактор передачи инфекционных и паразитарных заболеваний.

- •74. Пищевая и биологическая ценность хлеба и круп. Санитарно-гигиеническая экспертиза хлебобулочных изделий.

- •75. Санитарно-гигиеническая экспертиза плодовоовощной продукции.

- •76. Сравнительная гиг. Характеристика различных методов консервирования продуктов.

- •77. Пищевые отравления: понятие, классификация. Роль врача лечебного профиля в расследование пищевого отравления.

- •78. Пищевые токсикоинфекции, этиология, механизмы развития, клиническая картина. Роль отдельных пищевых продуктов в возникновении пищевых токсикоинфекций, профилактика.

- •79. Пищевые сальмонеллезы. Этиология, роль отдельных пищевых продуктов в возникновении пищевых сальмонеллезов, клиническая картина, профилактика.

- •80. Стафилококковый токсикоз, этиология, клиническая картина, профилактика.

- •81. Ботулизм, этиология, клиническая картина. Профилактика ботулизма.

- •82. Микотоксикозы: этиология, особенности течения, профилактика.

- •83. Пищевые отравления не бактериального происхождения, их профилактика

- •84. Предприятия общественного питания, основные виды. Санитарно-гигиенический контроль на объектах общественного питания

- •85. Контроль за питанием в организованных коллективах. Пищевой статус. Диетическое и лечебно-профилактическое питание.

- •86.Цели и задачи гигиена детей и подростков. Физическое развитие детей и подростков. Акселерация и децелерация. Методы оценки физического развития.

- •87. Оценка состояния здоровья детей. Понятие школьной зрелости и методические подходы к ее определению и оценке.

- •88. Анатомо-физиологические особенности детей дошкольного и школьного возраста. Роль врача при организации и осуществлении контроля за обучением детей.

- •89. Гигиенические требования к организации учебных занятий в школе на основе анатомо-физиологических особенностей детей. Утомление и переутомление. Методы оценки работоспособности.

- •90. Гигиеническая оценка школьной мебели. Причины близорукости нарушения осанки у школьников и мероприятия по их профилактике.

- •91. Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательным учреждениям.

- •92. Гигиенические требования к трудовому обучению в школе (мастерским, инструментам, производствам).

- •93. Гигиенические требования к проектам строительства школ разного профиля (общеобразовательных, школ-интернатов).

- •94. Гигиенические требования и организация режима пребывания детей в дошкольных детских учреждениях.

- •97. Гигиенические основы и медицинский контроль за физическим воспитанием школьников

- •99. Гигиенические требования к одежде, обуви и детским игрушкам.

- •100. Детские оздоровительные учреждения. Работа врача педиатра в оздоровительном лагере.

18.Климат и погода, определение и факторы их определяющие. Метеотропные реакции, заболевания и их профилактика. Клинические классификации погоды, Их характеристика и использование в работе врачей.

Погода – это физическое состояние нижнего слоя атмосферы (т.е. тропосферы), характеризуемое комплексом метеорологических элементов, одновременно наблюдаемых в том или ином пункте земной поверхности и формируемое под влиянием солнечной радиации, циркуляционных процессов атмосферы, а также свойств подстилающей поверхности.

Многолетний режим погоды, называется климатом данной местности.

Он определяется закономерной последовательностью метеорологических элементов и характеризует средние показатели метеорологического состояния данной местности по результатам многолетних наблюдений.

1.Собственно метеофакторы: температура, влажность,; подвижность воздуха, интенсивность солнечной радиации, атмосферное давление, количество осадков, температура почвы, облачность.

2. Сложные физические явления в приземном слое атмосферы, обусловленные гелиоактивными, географическими, космическими факторами:

проявления солнечной активности (пятна на Солнце, протуберанцы, хромосферные вспышки);

электромагнитные поля;

геомагнитное поле;

ионизация воздуха («коэффициент униполярности ионов» это отношение «+» заряженных ионов к «-» заряженным

проявления солнечной активности (пятна на Солнце, протуберанцы, хромосферные вспышки);

электромагнитные поля;

геомагнитное поле;

ионизация воздуха («коэффициент униполярности ионов» это отношение «+» заряженных ионов к «-» заряженным

Атмосферная циркуляция

Погода в циклоне характеризуется повышенной подвижностью воздуха (ветренная), с большим количеством осадков, понижением атмосферного давления, падением температурного коэффициента. Возможны проявления экстремальных погодных состояний – тайфунов, смерчей и т.д.

В антициклоне – погода безветренная или слабоветренная, без осадков или с небольшим их количеством, солнечная с повышенным атмосферным давлением, повышением температурного коэффициента (летом – жарко), или понижением его (в холодный период года – морозно и холодно). Экстремальные погодные состояния маловероятны.

Периодическая изменчивость погоды проявляется в сезонных ее колебаниях.

Апериодическая изменчивость связана с резкими, внезапными изменениями погоды на фоне ее периодической изменчивости (например – оттепель зимой, резкое похолодание весной и летом и т.д.)

Классификация погоды по Г.П.Федорову:

Оптимальными считаются погоды, благоприятно влияющие на организм человека (действуют на него щадяще). К ним относятся комплексы погод с относительно ровным ходом метеороло-гических элементов, умеренно влажные или сухие, маловетреные (скорость ветра не более 3 м/сек), преимущественно солнечные с межсуточной изменчивостью температуры в пределах 20C, атмосферного давления – в пределах 3 мм ртутного столба.

К раздражающим относятся погоды с нарушением плавного хода одного или нескольких метеорологических элементов: солнечные или пасмурные сухие и влажные (относительная влажность до 90%), когда межсуточная изменчивость атмосферного давления не превышает 6 мм. рт. ст.), температуры – 40C, ветер – до 9 м/сек.

К острым погодам относятся погоды с резким перепадом значений метеорологических элементов, когда атмосферное давление поднимается или падает более чем на 6 мм. рт. ст.), температура – более чем на 40C, относительная влажность более 90%. Это погоды

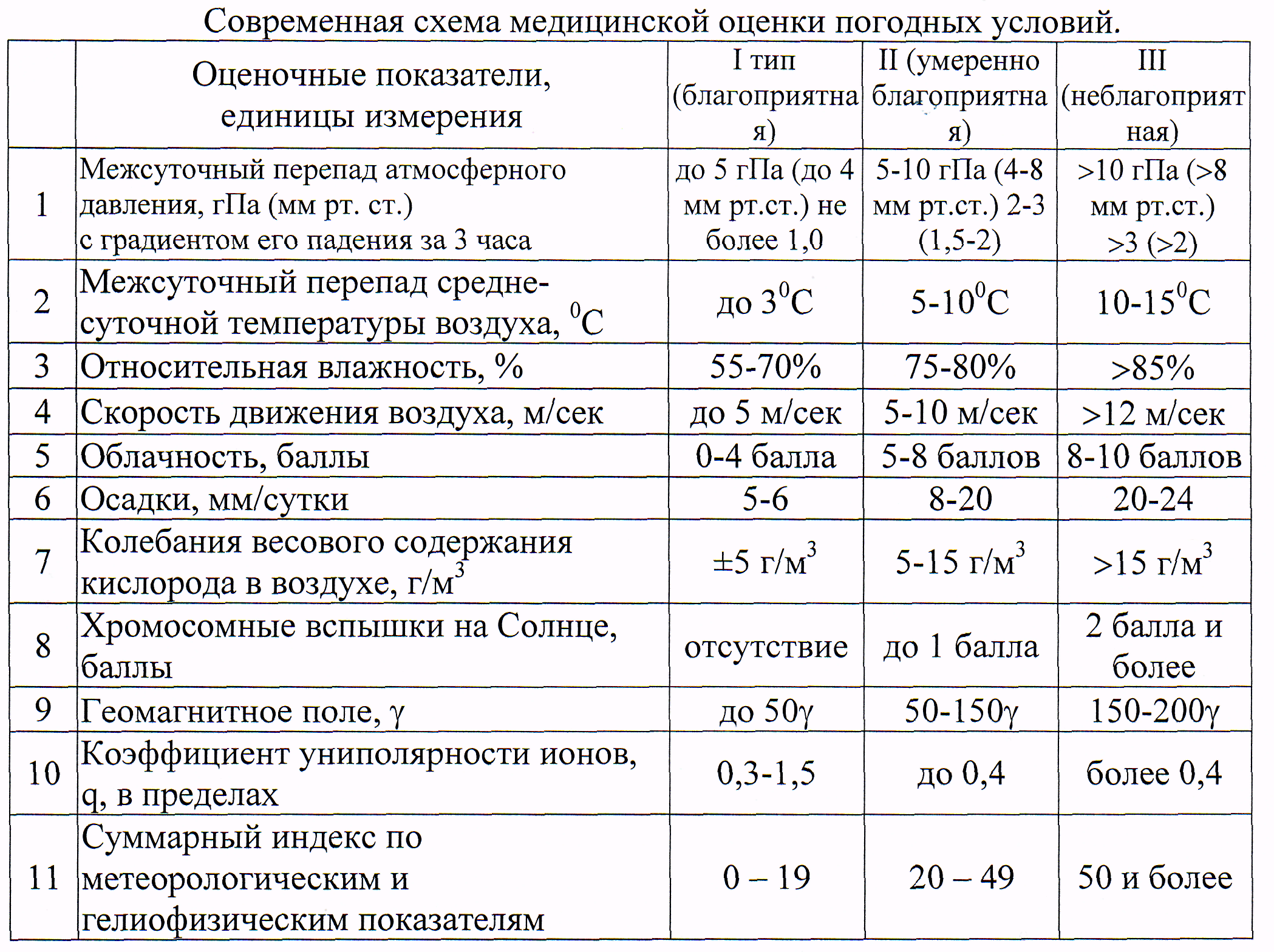

Современная классификация погод, предусматривающая выделение трех ее типов:

I тип – благоприятная,

II тип – умеренно благоприятная

III тип – неблагоприятная.

Два типа реакций организма на действие погодных факторов:

с одной стороны – метеотропные патологические реакции, связанные с неспособностью организма поддерживать гомеостаз,

с другой – физиологическая адаптация к непривычным климатическим факторам – это процесс, связанный с выработкой нового устойчивого состояния.

В механизме метеотропных реакций имеют значение повышенная чувствительность организма к условиям внешней среды, ослабление или расстройство адаптации и болезненные проявления адаптации.

Гелиометеотропные реакции биосистемы – это структурно-функциональные изменения ее жизнедеятельности адаптивного характера, развивающиеся под воздействием природных метеорологических и гелиогеофизических факторов.

О непосредственных механизмах метеотропных реакций

В механизме развития гелиометеотропных реакций отмечаются два основных направления:

во-первых, это рефлекторные воздействия через центральную и вегетативную нервную систему,

а во-вторых, это гуморальные механизмы.

К профилактическим мероприятиям относятся:

1. Определение и оценка метеопатического анамнеза больных с выделением метеолабильной группы, т.е. пациентов, связывающих ухудшение своего состояния с изменениями погоды.

2. Проведение общих мероприятий по профилактике метеопатических реакций (изменение лечебного режима на ограничение или отмену активных лечебных воздействий и физиотерапевтических процедур).

3. Применение специальных средств профилактики в соответствии с преобладающей формой индивидуальной патологии.

Климат – это характерный для данной местности многолетний режим погоды, обусловленный климатообразующими факторами: *Географическая широта и долгота местности; * Характер атмосферной циркуляции; * Характер подстилающей поверхности (почва, растительность) и рельеф местности; * Деятельность человека.

Типы климатов: вечного мороза, тундры, тайги, широколиственных лесов, умеренного пояса, степей, пустынь и т.д. (всего 12 типов).

Местные разновидности климата: континентальный, морской, горный, средиземно-морский, аридный и т.д.

Климатические районы выделяются по данным средних температур января и июля, например, холодный, умеренный, теплый, жаркий

Климатические сезоны части года (зима, лето, осень, весна; сухой, дождливый)