- •3. Материальные потребности и экономические ресурсы

- •7. Собственность.

- •Что такое спрос?

- •Какие факторы влияют на спрос?

- •Что такое предложение?

- •Какие факторы влияют на предложение?

- •В чем заключается рыночное равновесие?

- •Равновесный объем

- •На равновесную цену и равновесный объем

- •Роль государства в ценообразовании

- •Паутинообразная модель равновесия

- •Государственное регулирование рынка

- •Графики эластичности спроса по цене.

- •13.Кривые безразличия

- •Точка касания бюджетной линии (е) с самой высокой кривой безразличия определяет равновесие потребителя. В этой точке он максимизирует удовлетворение потребностей.

- •15.Фирмы в рыночной экономике

- •17. Доход – есть денежная оценка результатов

- •20. Негативные последствия монопольной власти следующие:

- •26.Общественные блага и теория обшеств выбора

- •30. Цикличность как экономическую закономерность отрицают многие ученые-

- •Антиинфляц.

- •Монетарная политика

- •Фискальная политика

- •31.Теория инфляции

- •По сфере распространения:

- •По степени сбалансированности роста цен:

- •32.Безработица

- •34. Неравенство и бедность

- •Ценовые факторы совокупного спроса

- •Неценовые факторы совокупного спроса

- •Неценовые факторы совокупного предложения

- •36. Макроэкономическое равновесие в модели adas.

- •Переход от краткосрочного равновесия к долгосрочному

- •37 Национальный доход: потребление и сбережения

- •38.Инвестиции

- •Пути повышения эффективности использования инвестиций

- •Эффект мультипликатора

- •Парадокс бережливости

- •39. Крест Кейнса Крест Кейнса

- •Структура денежной массы

- •Денежный мульпликатор

- •41.Деньги

- •Функции центрального банка

- •43. Роль коммерческих банков

- •Структура рынка ценных бумаг

- •46. Дискреционная фискальная политика и ..

- •47. Бюджетно-налоговая политика.

- •48.Налоговая система

- •Принципы налогообложения

- •49. Взаимосвязь моделей ad-as и is-lm. Вывод кривых is и lm. Равновесие в модели is-lm

- •50.Понятия , факторы, типы и модели экономического роста

- •Существуют различные классификации факторов экономического роста. Наиболее распространенная и широкая из них включает две группы факторов.

- •51. Мировое хозяйство.

- •Классификация стран по уровню экономического развития

- •Классификация стран по степени открытости мировому рынку.

- •Классические теории международной торговли

- •53.Международная экономическая интеграция.

- •54. Валютная система этапы ее развития

34. Неравенство и бедность

Неравенство и бедность — понятия, тесно связанные с социальной стратификацией. Неравенство характеризует неравномерное распределение дефицитных ресурсов общества — денег, власти, образования и престижа — между различными стратами или слоями населения. Основным измерителем неравенства выступает количество ликвидных ценностей. Эту функцию обычно выполняют деньги (в примитивных обществах неравенство выражалось в количестве мелкого и крупного рогатого скота, ракушек и т. д.).

Если неравенство представить в виде шкалы, то на одном ее полюсе окажутся те, кто владеет наибольшим (богатые), а на другом— наименьшим (бедные) количеством благ. Таким образом, бедность — это экономическое и социокультурное состояние людей, имеющих минимальное количество ликвидных ценностей и ограниченный доступ к социальным благам.

Бедность — это не только минимальный доход, но особый образ и стиль жизни, передающиеся из поколения в поколение нормы поведения, стереотипы восприятия и психология. Поэтому социологи говорят о бедности как особой субкультуре.

Самый распространенный и легкий в расчетах способ измерения неравенства — сравнение величин самого низкого и самого высокого доходов в данной стране. П. Сорокин сравнивал таким образом различные страны и различные исторические эпохи. Это явление называется масштабом неравенства. Например, в средневековой Германии соотношение высшего и низшего доходов составляло 10000:1, а в средневековой Англии — 600:1. Другой способ — анализ доли семейного дохода, затрачиваемого на питание. Оказывается, богатые платят за продовольствие всего 5—7%. Чем беднее индивид, тем больше средств он тратит на питание, и наоборот.

Сущность социального неравенства заключается в неодинаковом доступе различных категорий населения к социально значимым благам, дефицитным ресурсам, ликвидным ценностям. Сущность экономического неравенства состоит в том, что меньшинство населения всегда владеет большей частью национального богатства. Иными словами, самые высокие доходы получает наименьшая часть общества, а средние и наименьшие — большинство населения. Последние могут распределяться по-разному. В США наименьшие доходы получает, как и наибольшие, меньшинство населения, а средние — большинство. В России сегодня наименьшие доходы получает большинство, средние доходы — относительно большая группа, а наивысшие — меньшинство населения. Соответственно, пирамиду доходов, их распределение между группами населения, иными словами неравенство, в первом случае можно изобразить в виде ромба, а во втором — в виде конуса. В итоге мы получим профиль стратификации.

Если неравенство характеризует общество в целом, то бедность касается только части населения. В зависимости от того, насколько высок уровень экономического развития страны, бедность охватывает значительную или незначительную часть населения. Как мы видели, в 1992 г. в США к бедным относили 14% населения, а в России — 80%.

Масштабом бедности социологи называют долю населения страны (обычно выраженную в процентах), проживающего у официальной черты, или порога бедности. Для обозначения масштаба бедности применяются также термины “уровень бедности”, “границы бедности” и “коэффициент бедности”.

Порог бедности — это сумма денег (обычно выражается, например, в долларах или рублях), официально установленная в качестве минимального дохода, благодаря которому индивид или семья в состоянии приобрести продукты питания, одежду и жилье. Его также называют “уровнем бедности”. В России он получил дополнительное название — прожиточный минимум.

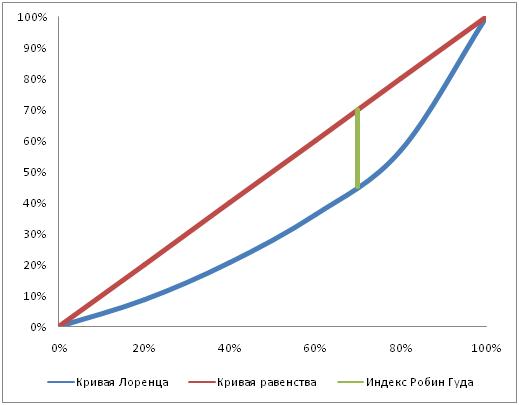

Кривая Лоренца — это графическое изображение функции распределения. Она была предложена американским экономистом Максом Отто Лоренцем в 1905 году как показатель неравенства в доходах населения. В таком представлении она есть изображение функции распределения, в котором аккумулируются доли численности и доходов населения. В прямоугольной системе координат кривая Лоренца является выпуклой вниз и проходит под диагональю единичного квадрата, расположенного в I координатной четверти.

Каждая точка на кривой Лоренца соответствует утверждению вроде «20 самых бедных процентов населения получают всего 7 % дохода». В случае равного распределения каждая группа населения имеет доход, пропорциональный своей численности. Такой случай описывается кривой равенства (line of perfect equality), являющейся прямой, соединяющей начало координат и точку (1;1). В случае полного неравенства (когда лишь один член общества имеет доход) кривая (line of perfect inequality) сначала «прилипает» к оси абсцисс, а потом из точки (1;0) «взмывает» к точке (1;1). Кривая Лоренца заключена между кривыми равенства и неравенства.

Кривые Лоренца применяют для распределений не только доходов, но и имущества домохозяйств, долей рынка для фирм в отрасли, природных ресурсов по государствам. Встретить кривую Лоренца можно и за пределами экономической науки.

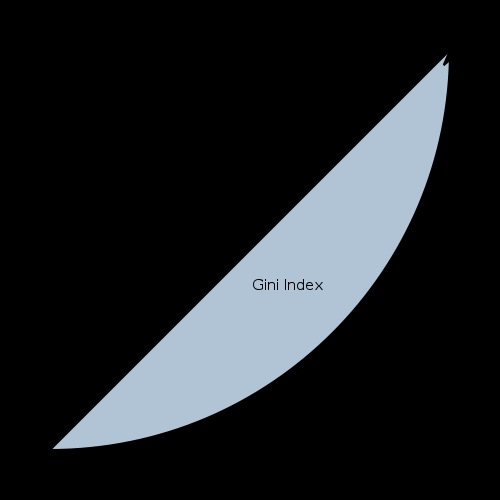

Коэффициент Джини — статистический показатель степени расслоения общества данной страны или региона по отношению к какому-либо изучаемому признаку.

Наиболее часто в современных экономических расчётах в качестве изучаемого признака берётся уровень годового дохода. Коэффициент Джини можно определить как макроэкономический показатель, характеризующий дифференциацию денежных доходов населения в виде степени отклонения фактического распределения доходов от абсолютно равного их распределения между жителями страны[1].

Иногда используется процентное представление этого коэффициента, называемое индексом Джини.

Иногда коэффициент Джини (как и кривую Лоренца) используют также и для выявления уровня неравенства по накопленному богатству, однако в таком случае необходимым условием становится неотрицательность чистых активов домохозяйства.

Индекс Джини равен отношению закрашенной площади к площади треугольника под прямой

Социальная политика — политика в области социального развития и социального обеспечения; система проводимых субъектом хозяйствования (обычно государством) мероприятий, направленных на улучшение качества и уровня жизни определённых социальных групп, а также сфера изучения вопросов, касающихся такой политики, включая исторические, экономические, политические, социоправовые и социологические аспекты, а также экспертизу причинно-следственных связей в области социальных вопросов[1][2]. Вместе с тем следует учитывать, что нет устоявшегося мнения относительно того, что следует понимать под выражением «социальная политика». Так, этот термин нередко используется в смысле социального администрирования по отношению к тем институционализированным (то есть закреплённым в правовом и организационном плане) социальным услугам, которые обеспечиваются государством. Такое использование термина некоторые авторы считают ошибочным[2].

Традиционными сферами социальной политики считаются следующие: образование, здравоохранение, жильё и социальное страхование (включая пенсионное обеспечение и индивидуальные социальные услуг

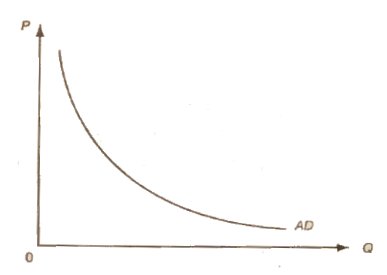

35. Совокупный спрос — это потребность в товарах и услугах, представленная в денежной форме, со стороны населения, предприятий, государства и иностранных стран. Он представляет собой абстрактную модель соотношения между уровнем цен и реальным объемом национального производства. Общая характеристика данной модели состоит в том, что, чем ниже уровень цен на товары, тем большую часть реального объема национального производства будут в состоянии приобрести покупатели и, наоборот, более высокий уровень цен сопровождается падением возможного объема реализации национального продукта. Следовательно, между уровнем цен и реальным объемом национального производства существует обратная зависимость. Наиболее наглядно она выражается посредством кривой совокупного спроса.

Нисходящая форма кривой AD показывает, что при более низком уровне цен будет реализовываться больший объем национального продукта.

Рис. Кривая совокупного спроса