- •Коллектив авторов

- •Оглавление

- •Глава 1. Предмет и содержание военно-полевой хирургии. Краткий

- •Глава 4. Методы и средства обезболивания на этапах медицинской эвакуации. Анестезиологическая и реаниматологическая помощь раненым {д.М.Н. С. В. Гаврипин, в.Х. Самапдаров)

- •Глава 9. Комбинированные поражения

- •Глава 10. Боевая термическая травма (проф. С. X. Кичемасов, проф. Ю. Р. Скворцов)

- •Глава 11. Боевая травма черепа и головного мозга (проф. Е. К. Гуманенко, к.М.П. В. И. Бадалов)

- •Глава 12. Боевая травма позвоночника и спинного мозга (проф. Е. К. Гуманенко, к.М.Н. В. II. Бадалов)

- •Список основных сокращений

- •Уважаемый читатель!

- •Глава 1

- •1.2. Исторический очерк развития военно-полевой хирургии

- •1.3. Современные проблемы военно-полевой хирургии

- •Контрольные вопросы

- •Глава 2

- •2.2. Современная система лечебно-эвакуационного обеспечения войск

- •2.4. Особенности оказания медицинской помощи и лечения раненых в локальных войнах и вооруженных конфликтах

- •Контрольные вопросы

- •Глава 3

- •Боевая хирургическая патология.

- •Огнестрельная травма.

- •Хирургическая обработка ран

- •3.1. Определение, терминология и классификация современной боевой хирургической патологии

- •3.2. Краткая характеристика поражающих факторов современного оружия

- •3.3. Огнестрельные ранения

- •3.3.1. Основы раневой баллистики. Механизм образования огнестрельной раны

- •Глава 3. Боевая хирургическая патология

- •3.4. Минно-взрывные ранения и взрывные травмы

- •3.4.2. Клиническая характеристика минно-взрывных ранений

- •3.4.3. Взрывные травмы

- •3.4.4. Принципы лечения минно-взрывных ранений и взрывных травм

- •Глава 4

- •4.1. Обезболивание у раненых

- •4.2.1. Местная анестезия

- •Уровень пункции эпидурального пространства

- •4.2.2. Общая анестезия

- •4.3. Реаниматологическая помощь раненым

- •4.3.1. Неотложная помощь раненым

- •Глава 5

- •5.1. Значение проблемы и виды кровотечений

- •5.2. Патофизиология, клиника, способы определения величины кровопотери

- •5.3. Принципы лечения острой кровопотери

- •5.4. Заготовка и переливание крови на войне

- •5.5. Инфузионно-трансфузионная терапия на этапах медицинской эвакуации

- •Контрольные вопросы

- •Глава 6 травматический шок

- •6.1. Эволюция взглядов на шок и современные представления о его патогенезе

- •6.2. Клиника, диагностика и классификация травматического шока

- •6.3. Принципы лечения травматического шока

- •6.4. Помощь при травматическом шоке на этапах медицинской эвакуации

- •Глава 7 синдром длительного сдавления

- •7.1. Терминология, патогенез, классификация

- •7.2. Периодизация, клиническая симптоматика

- •7.3. Помощь на этапах медицинской эвакуации

- •Ситуационные задачи

- •Глава 8

- •8.1. Терминология, патогенез и классификация инфекционных осложнений боевых хирургических травм

- •Местные формы инфекционных осложнений

- •Висцеральные формы инфекционных осложнений

- •Соотношение стадий сво и классификация инфекционных осложнений травм

- •8.2. Принципы диагностики инфекционных осложнений травм

- •8.3. Местные инфекционные осложнения травм

- •8.3.2. Анаэробные инфекции

- •8.4. Генерализованные инфекционные осложнения травм (сепсис)

- •8.5. Помощь на этапах медицинской эвакуации

- •8.6. Столбняк

- •Контрольные вопросы

- •Глава 9 комбинированные поражения

- •9.1. Комбинированные радиационные поражения

- •9.1.1. Патогенез, классификация, периодизация, особенности клинического течения комбинированных радиационных поражений

- •9.1.2 Принципы диагностики и лечения комбинированных радиационных поражений

- •9.1.3. Помощь при комбинированных радиационных поражениях на этапах медицинской эвакуации

- •9.2. Комбинированные химические поражения

- •9.2.1. Диагностика, особенности клиники

- •9.2.2. Помощь при комбинированных химических поражениях на этапах медицинской эвакуации

- •Глава 10

- •10.1. Термические ожоги

- •10.1.1. Классификация ожогов

- •10.1.2. Диагностика глубины и площади ожога

- •Распределение обожженных по тяжести поражения

- •10.1.3. Патогенез и клиническое течение ожоговой болезни

- •Площадь ожога;

- •-Снижение диуреза.

- •10.1.4. Термо-ингаляционные поражения

- •10.1.6. Помощь на этапах медицинской эвакуации

- •10.2. Холодовая травма

- •10.2.1. Классификация, клиника и диагностика отморожений

- •10.2.2. Помощь на этапах медицинской эвакуации

- •10.2.3. Общее охлаждение

- •Глава 11

- •11.1. Огнестрельные травмы черепа и головного мозга

- •11.1.1. Терминология и классификация

- •Глава 11 . Боевая травма черепа и головного мозга

- •11.1.2. Клиника и диагностика огнестрельных травм черепа и головного мозга

- •11.1.3. Определение тяжести повреждения головного мозга, диагностика жизнеугрожающих последствий огнестрельных травм черепа и головного мозга

- •11.2. Неогнестрельные травмы черепа и головного мозга

- •11.2.1. Терминология и классификация

- •11.2.2. Клиника и диагностика неогнестрельной черепно-мозговой травмы

- •11.3. Помощь на этапах медицинской эвакуации

- •Глава 12

- •12.1 . Огнестрельные травмы позвоночника и спинного мозга

- •12.1.1. Терминология и классификация

- •12.1.2. Клиника и диагностика огнестрельных травм позвоночника и спинного мозга

- •12.2. Неогнестрельные травмы позвоночника и спинного мозга

- •12.2.1. Терминология и классификация

- •12.2.2. Клиника и диагностика неогнестрельной травмы позвоночника и спинного мозга

- •12.2.3. Помощь на этапах медицинской эвакуации

- •Остальные раненые с повреждением позвоночника и спинного мозга,

- •Глава 13

- •13.1. Терминология и классификация

- •13.2. Последствия повреждений груди

- •13.3. Клиника и общие принципы диагностики повреждений груди

- •13.4. Диагностика и лечение огнестрельных ранений груди

- •13.5. Диагностика и лечение механических травм груди

- •13.6. Диагностика и лечение торакоабдоминальных ранений

- •13.7. Помощь на этапах медицинской эвакуации

- •Глава 14 боевая травма живота

- •14.1. Терминология и классификация

- •14.2. Клиника и диагностика огнестрельных ранений живота

- •14.3. Клиника и диагностика механических травм живота

- •14.4. Общие принципы хирургического лечения при ранениях и травмах живота

- •14.5. Помощь на этапах медицинской эвакуации

- •Глава 15 боевая травма таза и тазовых органов

- •15.1. Терминология и классификация

- •15.2. Клиника и диагностика огнестрельных травм таза

- •15.3. Клиника и диагностика неогнестрельной травмы таза

- •Военно-полевая хирургия

- •15.4. Помощь на этапах медицинской эвакуации

- •Контрольные вопросы

- •Глава 16 боевая травма конечностей

- •16.1. Повреждения мягких тканей, переломы костей и повреждения крупных суставов конечностей

- •16.1.1. Терминология и классификация

- •16.1.2. Диагностика и лечение огнестрельных ранений конечностей

- •16.1.3. Диагностика и лечение неогнестрельной травмы конечностей

- •16.1.6. Легкораненые и их лечение на этапах медицинской эвакуации

- •16.2. Повреждения магистральных сосудов конечностей

- •16.2.1. Классификация, клиника и диагностика повреждений кровеносных сосудов

- •16.2.2. Принципы лечения повреждений сосудов конечностей

- •16.2.3. Помощь на этапах медицинской эвакуации

- •16.3. Повреждения периферических нервов

- •16.3.1. Терминология и классификация повреждений периферических нервов

- •16.3.2. Клиника, диагностика и принципы хирургического лечения повреждений периферических нервов

- •16.3.3. Помощь на этапах медицинской эвакуации

- •Приложения

- •Объективная оценка тяжести травм

- •Приложения

- •Приложения

- •Шкала оценки тяжести состояния раненых в процессе лечения «впх-сг»

- •Шкала диагностики синдрома жировой эмболии

- •190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., 18. Оф. 501

- •199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

12.1.2. Клиника и диагностика огнестрельных травм позвоночника и спинного мозга

Сортировку раненых и постановку диагноза в полевых условиях проводят войсковые врачи и хирурги общего профиля. Их задачами являются: I) выявление жизнеугрожающих последствий ранения для своевременного оказания неотложной медицинской помощи и 2) формулирование диагноза ранения для принятия сортировочного решения.

В МПп, омедб диагностика огнестрельного ранения позвоночника и спинного мозга строится на выявлении общих и местных симптомов огнестрельной травмы, симптомов острого нарушения жизненно важных функций и неврологических симптомов повреждения спинного мозга.

Осмотр раненого начинают с оценки тяжести его состояния и выявления общих симптомов ранения. Огнестрельные ранения позвоночника и спинного мозга часто сочетаются с повреждениями других областей тела (груди, живота, таза, головы). При этом ранения позвоночника и спинного мозга редко являются ведущими, и неотложная помощь в основном оказывается по поводу сопутствующих повреждений. Поэтому в клинической картине часто преобладают симптомы повреждения других анатомических областей, при этом могут выявляться три основных синдрома: синдром острого нарушения дыхания, синдром острых расстройств кровообращения, синдром терминального состояния (аналогично описанным в главе 11).

Затем оцениваются местные симптомы. Осматриваются раны - их может быть несколько в проекции позвоночника и в других анатомических областях тела. При осмотре раны определяется ее локализация, глубина, взаимоотношения с позвоночником и другими анатомическими областями. Следует отметить, что часто раны располагаются вне проекции позвоночника. При сортировке раненых в МПп и омедб повязка с раны не снимается, рана не осматривается. Более точную информацию можно получить, когда при осмотре кровоточащей раны в перевязочной омедб обнаруживаются поврежденные надостистая и межостистая связки, остистые отростки позвоночника, а также определяется истечение из раны ликвора, что свидетельствует о проникающем характере ранения позвоночника. При кровотечении из раны уточняется его характер и источник. Специально исследовать рану позвоночника не следует, так как это может привести к возобновлению кровотечения, появлению наружной ликвореи или дополнительному повреждению спинного мозга костными осколками. Для принятия сортировочного решения на передовых этапах медицинской эвакуации наибольшее значение среди местных симптомов имеют наружное кровотечение и наружная ликворея.

В основе диагностики огнестрельной травмы позвоночника лежит активное выявление неврологических синдромов повреждения спинного мозга. Диагностика повреждения спинного мозга строится на выявлении симптомов острого нарушения жизненно важных функций, двигательных и чувствительных расстройств, а также симптомов нарушения функции тазовых органов.

Симптомы острого нарушения жизненно важных функций (дыхания и сердечной деятельности) свидетельствуют о ранении верхнешейного отдела позвоночника, сопровождающемся повреждением и восходящим отеком спинного мозга с переходом на ствол головного мозга. В результате вовлечения в патологический процесс продолговатого мозга, где расположены дыхательный и сосудодвигательныи центры, происходит остановка дыхания. Первоначально это проявляется нарастанием частоты и нарушением ритма дыхания, происходящими на фоне нарастающей брадикардии, затем дыхание становится периодическим, переходя в патологические ритмы Биота, Чейна - Стокса, затем - останавливается. Реанимационные мероприятия бесперспективны.

Двигательные нарушения характеризуют тяжесть повреждения спинного мозга и легко определяются на передовых этапах медицинской эвакуации. Они проявляются либо в виде тетраплегии (полного отсутствия движений в верхних и нижних конечностях) при ранении шейного отдела позвоночника, либо в виде нижней параплегии (полного отсутствия движений в нижних конечностях) при ранении грудного или поясничного отделов позвоночника.

В ряде случаев может наблюдаться картина менее выраженных двигательных нарушений в верхних и нижних конечностях (тетрапарез) или только в нижних конечностях (нижний парапарез), характеризующаяся уменьшением силы и объема движений в конечностях различной степени выраженности. При повреждении корешков спинного мозга возможны нарушения движений в одной конечности (моноплегии, монопарезы).

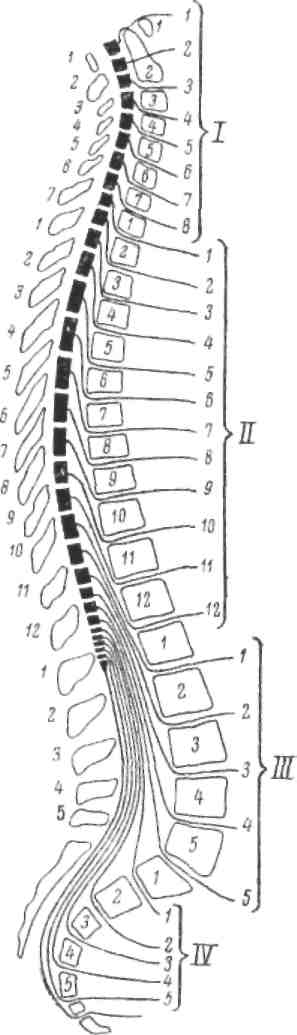

Чувствительные нарушения при ранениях позвоночника могут проявляться полным или частичным нарушением всех видов чувствительности (анестезией или гипестезией), расположенных ниже уровня повреждения спинного мозга. Такие раненые при сортировке предъявляют жалобы на онемение, чувство «покалывания иголок» или полное отсутствие чувствительности в ногах, а при ранении шейного отдела позвоночника - в руках, ногах и на туловище. Даже на передовых этапах медицинской эвакуации можно определить уровень расстройств чувствительности, а на этом основании - ориентировочный уровень повреждения спинного мозга. Для этого не нужно раздевать раненого, достаточно обнажить грудь и живот, а затем инъекционной иглой определить уровень чувствительных расстройств. При этом уровень ключиц соответствует С5 (пятому шейному сегменту спинного мозга), уровень сосков -Th4 (четвертому грудному), уровень реберных дуг - Th7, уровень пупка - Th10, пупартова связка - Th12- Повреждение спинного мозга на этих и близких к ним уровнях будет сопровождаться отсутствием чувствительности

ниже соответствующих им ориентиров. Более детальное определение уровня повреждения спинного мозга осуществляется с помощью таблицы сегментарной спинномозговой иннервации. Следует помнить, что спинной мозг короче позвоночного столба, поэтому сегменты спинного мозга не соответствуют одноименным позвонкам. Сегменты спинного мозга располагаются выше позвонков позвоночного столба: в шейном отделе - на 1 позвонок, в верхнегрудном - на 2, в нижнегрудном - на 3 позвонка. Совсем не соответствуют позвонкам поясничные и крестцовые сегменты, поскольку спинной мозг заканчивается на границе I и II поясничных позвонков, а ниже располагаются корешки конского хвоста (рис. 12.2).

Нарушения функции тазовых органов проявляются расстройствами мочеиспускания и стула по типу острой задержки. При осмотре таких раненых обращает на себя внимание резкое выпячивание над лонным сочленением контуров мочевого пузыря и невозможность самостоятельного мочеиспускания. В таких случаях, начиная с этапа оказания первой врачебной помощи, необходимо выпустить мочу катетером. Иногда при высоком повреждении спинного мозга наблюдается патологическая эрекция - приапизм.

Диагностика ранения позвоночника и спинного мозга на этапах оказания первой врачебной и квалифицированной медицинской помощи основывается на выделении двух основных клинических синдромов: синдром частичного нарушения проводимости спинного мозга и синдром полного нарушения проводимости спинного мозга. Следует подчеркнуть, что такое разделение огнестрельных ранений позвоночника и

Рис.

12.2. Зоны сегментарной иннервации

кожи

спинного мозга применяется только в МПп и омедб, где отсутствует возможность неврологического обследования и применения специальных методов диагностики. Окончательная диагностика тяжести и характера огнестрельного ранения позвоночника и спинного мозга проводится только в военном полевом нейрохирургическом госпитале.

При синдроме частичного нарушения проводимости спинного мозга сохранены движения конечностей и отдельные виды чувствительности, но имеются двигательные и чувствительные расстройства. При этом двигательные нарушения проявляются в виде парапарезов или тетрапарезов различной степени выраженности: от легких до глубоких. Чувствительные расстройства определяются чаше как гипестезии ниже уровня повреждения спинного мозга; они также могут быть разной выраженности - от легкого онемения туловища и конечностей до выраженных глубоких расстройств всех видов чувствительности. Функция тазовых органов чаще нарушена, но отличительным признаком являются позывы на мочеиспускание.

Синдром полного нарушения проводимости спинного мозга характеризуется полным отсутствием движений и полным отсутствием всех видов чувствительности ниже уровня повреждения спинного мозга. Для таких ранений позвоночника и спинного мозга характерны: тетраплегия или параплегия, тетраанестезия или параанестезия (в зависимости от уровня повреждения спинного мозга) и острое нарушение функции тазовых органов по типу задержки мочеиспускания.

Диагностика уровня ранения спинного мозга основывается на возникающем при этом симптомокомплексе повреждения. Следует помнить, что в остром периоде травмы спинного мозга неврологический симптомокомплекс не соответствует уровню повреждения спинного мозга. Это имеет несколько причин. О первой из них (несоответствие длины спинного мозга длине позвоночного столба) написано выше. Вторая же обусловлена отеком спинного мозга - закономерной реакцией на травму. В результате отека зона поражения спинного мозга увеличивается как в дистальном, так и в проксимальном направлениях. Поэтому не только уровень, но и характер неврологических расстройств не соответствует поврежденному сегменту спинного мозга (например, в остром периоде травмы грудного отдела спинного мозга неврологическая картина проявляется вялым параличом, острой задержкой мочи вместо спастического паралича и периодического недержания мочи, что должно быть по законам сегментарной иннервации, - это следствие распространения отека спинного мозга в дистальном направлении). Такое явление в нейротравматологии называется спииальным шоком. Следовательно, понятие спинальный шок по определению никакого отношения не имеет к травматическому шоку. Сходны словосочетания, суть различна. Спинальный шок - это вызванное травмой и ее последствиями временное угнетение рефлекторной деятельности спинного мозга за пределами очага повреждения. Длительность спинального шока сильно зависит от характера повреждения спинного мозга (особенно наличия сдавления) и от своевременности и качества медицинской помощи - спинальный шок продолжается от нескольких дней до 3-4 недель.

Повреждение спинного мозга в шейном отделе приводит к тетраплегии и тетраанестезии с нарушением функции тазовых органов по центральному типу (задержка мочи с последующим периодическим ее недержанием). При ранениях верхнешейного отдела позвоночника наблюдаются выраженные расстройства дыхания за счет паралича мышц грудной стенки и диафрагмы вследствие нарушения деятельности центров их иннервации. При развитии восходящего отека спинного мозга происходит присоединение стволовых симптомов: расстройства глотания и сердечной деятельности, нарушения ритма дыхания вплоть до его остановки и летального исхода.

Для ранений грудного отдела позвоночника характерны нижняя параплегия конечностей, нарушение всех видов чувствительности ниже уровня ранения и нарушение функции тазовых органов (задержка мочи с последующим периодическим ее недержанием). Для повреждений грудного отдела спинного мозга характерны корешковые опоясывающие боли. Ранение верхнегрудного отдела приводит к нарушениям сердечно-сосудистой системы и дыхания за счет паралича межреберных мышц.

Ранения поясничного отдела позвоночника сопровождаются нижней параплегией, нарушением всех видов чувствительности ниже паховых складок, нарушением функции тазовых органов. При ранении эниконуса и конуса спинного мозга определяется вялый паралич в мышцах голеней, стоп, промежности, нарушение чувствительности в области голеней, стоп и промежности, нарушение функции тазовых органов (задержка, а в последующем истинное недержание мочи).

Ранения корешков конского хвоста на уровне L2 S2 позвонков характеризуются вялым параличом нижних конечностей и анестезией на задних поверхностях бедер и голеней, расстройствами мочеиспускания по типу задержки, а в последующем истинного недержания. Характерным симптомом являются резкие корешковые боли, усиливающиеся в горизонтальном положении. Ранение крестцовых и копчиковых корешков (что соответствует трем последним крестцовым позвонкам) вызывает сильные боли в промежности и в заднем проходе с нарушением чувствительности в этой же зоне.

На этапах оказания квалифицированной хирургической помощи, при отсутствии больших потоков раненых диагноз огнестрельных ранений позвоночника и спинного мозга может быть подтвержден рентгенологическими данными и выполнением ликвородинамических проб.

Ликвородинамические пробы производятся при подозрении на сдавление спинного мозга сместившимися позвонками, гематомой, костными отломками, инородными телами, разорванными связками или выпавшим межпозвонковым диском. Для этого на уровне поясничного отдела позвоночника производится диагностический прокол (люмбальная пункция). При пункции определяется наличие примеси крови в ликворе, ликворное давление и проходимость подпаутинного пространства с помощью ликвородинамических проб.

Проба Квекенштедта - кратковременное сдавление яремных вен -приводит к повышению ликворного давления.

Проба Стуккея - кратковременное давление на аорту через брюшную стенку - также вызывает быстрое повышение ликворного давления.

Проба Пуссепа - резкое приведение подбородка к груди - при свободной проходимости подпаутинного пространства сопровождается повышением ликворного давления.

Положительные пробы свидетельствуют о хорошей проходимости ликворных путей, а отрицательные - о блоке ликворных путей в результате сдавления спинного мозга.

Жизнеугрожающими последствиями огнестрельной травмы позвоночника и спинного мозга являются продолжающееся наружное кровотечение и остановка дыхания.

Наружное кровотечение является жизнеугрожающим последствием огнестрельной травмы позвоночника и спинного мозга в тех случаях, когда оно самостоятельно или под обычной асептической повязкой не останавливается. Источниками наружного кровотечения являются артериальные сосуды паравертебральных тканей (наблюдается крайне редко).

Остановка дыхания при огнестрельных травмах позвоночника и спинного мозга встречается редко: при ранениях верхнешейного отдела позвоночника и восходящем отеке спинного и ствола головного мозга. Реанимационные мероприятия в этой ситуации бесперспективны.

При выявлении жизнеугрожающих последствий ранений, раненым должна оказываться неотложная помошь на всех этапах медицинской эвакуации.

Примеры диагноза огнестрельных ранений позвоночника и спинного мозга.

Пулевое слепое паравертебральное ранение шейного отдела позвоночника на уровне СIV позвонка без нарушения проводимости спинного мозга.

Пулевое сквозное непроникающее ранение поясничного отдела позвоночника без нарушения проводимости спинного мозга. Огнестрельный оскольчатый перелом тела LIII позвонка.

Осколочное слепое непроникающее ранение грудного отдела позвоночника с частичным нарушением проводимости спинного мозга. Огнестрельный перелом дужки и остистого отростка Тh VIII позвонка. Продолжающееся наружное кровотечение.

Пулевое сквозное проникающее ранение шейного отдела позвоночника с полным нарушением проводимости спинного мозга. Огнестрельный оскольчатый перелом тела и дужки СIII позвонка. Острая дыхательная недостаточность тяжелой степени.

Осколочное слепое проникающее ранение поясничного отдела позвоночника с полным нарушением проводимости спинного мозга. Огнестрельный перелом поперечного и суставных отростков L1 позвонка слева. Инородное тело (осколок) позвоночного канала.