- •Коллектив авторов

- •Оглавление

- •Глава 1. Предмет и содержание военно-полевой хирургии. Краткий

- •Глава 4. Методы и средства обезболивания на этапах медицинской эвакуации. Анестезиологическая и реаниматологическая помощь раненым {д.М.Н. С. В. Гаврипин, в.Х. Самапдаров)

- •Глава 9. Комбинированные поражения

- •Глава 10. Боевая термическая травма (проф. С. X. Кичемасов, проф. Ю. Р. Скворцов)

- •Глава 11. Боевая травма черепа и головного мозга (проф. Е. К. Гуманенко, к.М.П. В. И. Бадалов)

- •Глава 12. Боевая травма позвоночника и спинного мозга (проф. Е. К. Гуманенко, к.М.Н. В. II. Бадалов)

- •Список основных сокращений

- •Уважаемый читатель!

- •Глава 1

- •1.2. Исторический очерк развития военно-полевой хирургии

- •1.3. Современные проблемы военно-полевой хирургии

- •Контрольные вопросы

- •Глава 2

- •2.2. Современная система лечебно-эвакуационного обеспечения войск

- •2.4. Особенности оказания медицинской помощи и лечения раненых в локальных войнах и вооруженных конфликтах

- •Контрольные вопросы

- •Глава 3

- •Боевая хирургическая патология.

- •Огнестрельная травма.

- •Хирургическая обработка ран

- •3.1. Определение, терминология и классификация современной боевой хирургической патологии

- •3.2. Краткая характеристика поражающих факторов современного оружия

- •3.3. Огнестрельные ранения

- •3.3.1. Основы раневой баллистики. Механизм образования огнестрельной раны

- •Глава 3. Боевая хирургическая патология

- •3.4. Минно-взрывные ранения и взрывные травмы

- •3.4.2. Клиническая характеристика минно-взрывных ранений

- •3.4.3. Взрывные травмы

- •3.4.4. Принципы лечения минно-взрывных ранений и взрывных травм

- •Глава 4

- •4.1. Обезболивание у раненых

- •4.2.1. Местная анестезия

- •Уровень пункции эпидурального пространства

- •4.2.2. Общая анестезия

- •4.3. Реаниматологическая помощь раненым

- •4.3.1. Неотложная помощь раненым

- •Глава 5

- •5.1. Значение проблемы и виды кровотечений

- •5.2. Патофизиология, клиника, способы определения величины кровопотери

- •5.3. Принципы лечения острой кровопотери

- •5.4. Заготовка и переливание крови на войне

- •5.5. Инфузионно-трансфузионная терапия на этапах медицинской эвакуации

- •Контрольные вопросы

- •Глава 6 травматический шок

- •6.1. Эволюция взглядов на шок и современные представления о его патогенезе

- •6.2. Клиника, диагностика и классификация травматического шока

- •6.3. Принципы лечения травматического шока

- •6.4. Помощь при травматическом шоке на этапах медицинской эвакуации

- •Глава 7 синдром длительного сдавления

- •7.1. Терминология, патогенез, классификация

- •7.2. Периодизация, клиническая симптоматика

- •7.3. Помощь на этапах медицинской эвакуации

- •Ситуационные задачи

- •Глава 8

- •8.1. Терминология, патогенез и классификация инфекционных осложнений боевых хирургических травм

- •Местные формы инфекционных осложнений

- •Висцеральные формы инфекционных осложнений

- •Соотношение стадий сво и классификация инфекционных осложнений травм

- •8.2. Принципы диагностики инфекционных осложнений травм

- •8.3. Местные инфекционные осложнения травм

- •8.3.2. Анаэробные инфекции

- •8.4. Генерализованные инфекционные осложнения травм (сепсис)

- •8.5. Помощь на этапах медицинской эвакуации

- •8.6. Столбняк

- •Контрольные вопросы

- •Глава 9 комбинированные поражения

- •9.1. Комбинированные радиационные поражения

- •9.1.1. Патогенез, классификация, периодизация, особенности клинического течения комбинированных радиационных поражений

- •9.1.2 Принципы диагностики и лечения комбинированных радиационных поражений

- •9.1.3. Помощь при комбинированных радиационных поражениях на этапах медицинской эвакуации

- •9.2. Комбинированные химические поражения

- •9.2.1. Диагностика, особенности клиники

- •9.2.2. Помощь при комбинированных химических поражениях на этапах медицинской эвакуации

- •Глава 10

- •10.1. Термические ожоги

- •10.1.1. Классификация ожогов

- •10.1.2. Диагностика глубины и площади ожога

- •Распределение обожженных по тяжести поражения

- •10.1.3. Патогенез и клиническое течение ожоговой болезни

- •Площадь ожога;

- •-Снижение диуреза.

- •10.1.4. Термо-ингаляционные поражения

- •10.1.6. Помощь на этапах медицинской эвакуации

- •10.2. Холодовая травма

- •10.2.1. Классификация, клиника и диагностика отморожений

- •10.2.2. Помощь на этапах медицинской эвакуации

- •10.2.3. Общее охлаждение

- •Глава 11

- •11.1. Огнестрельные травмы черепа и головного мозга

- •11.1.1. Терминология и классификация

- •Глава 11 . Боевая травма черепа и головного мозга

- •11.1.2. Клиника и диагностика огнестрельных травм черепа и головного мозга

- •11.1.3. Определение тяжести повреждения головного мозга, диагностика жизнеугрожающих последствий огнестрельных травм черепа и головного мозга

- •11.2. Неогнестрельные травмы черепа и головного мозга

- •11.2.1. Терминология и классификация

- •11.2.2. Клиника и диагностика неогнестрельной черепно-мозговой травмы

- •11.3. Помощь на этапах медицинской эвакуации

- •Глава 12

- •12.1 . Огнестрельные травмы позвоночника и спинного мозга

- •12.1.1. Терминология и классификация

- •12.1.2. Клиника и диагностика огнестрельных травм позвоночника и спинного мозга

- •12.2. Неогнестрельные травмы позвоночника и спинного мозга

- •12.2.1. Терминология и классификация

- •12.2.2. Клиника и диагностика неогнестрельной травмы позвоночника и спинного мозга

- •12.2.3. Помощь на этапах медицинской эвакуации

- •Остальные раненые с повреждением позвоночника и спинного мозга,

- •Глава 13

- •13.1. Терминология и классификация

- •13.2. Последствия повреждений груди

- •13.3. Клиника и общие принципы диагностики повреждений груди

- •13.4. Диагностика и лечение огнестрельных ранений груди

- •13.5. Диагностика и лечение механических травм груди

- •13.6. Диагностика и лечение торакоабдоминальных ранений

- •13.7. Помощь на этапах медицинской эвакуации

- •Глава 14 боевая травма живота

- •14.1. Терминология и классификация

- •14.2. Клиника и диагностика огнестрельных ранений живота

- •14.3. Клиника и диагностика механических травм живота

- •14.4. Общие принципы хирургического лечения при ранениях и травмах живота

- •14.5. Помощь на этапах медицинской эвакуации

- •Глава 15 боевая травма таза и тазовых органов

- •15.1. Терминология и классификация

- •15.2. Клиника и диагностика огнестрельных травм таза

- •15.3. Клиника и диагностика неогнестрельной травмы таза

- •Военно-полевая хирургия

- •15.4. Помощь на этапах медицинской эвакуации

- •Контрольные вопросы

- •Глава 16 боевая травма конечностей

- •16.1. Повреждения мягких тканей, переломы костей и повреждения крупных суставов конечностей

- •16.1.1. Терминология и классификация

- •16.1.2. Диагностика и лечение огнестрельных ранений конечностей

- •16.1.3. Диагностика и лечение неогнестрельной травмы конечностей

- •16.1.6. Легкораненые и их лечение на этапах медицинской эвакуации

- •16.2. Повреждения магистральных сосудов конечностей

- •16.2.1. Классификация, клиника и диагностика повреждений кровеносных сосудов

- •16.2.2. Принципы лечения повреждений сосудов конечностей

- •16.2.3. Помощь на этапах медицинской эвакуации

- •16.3. Повреждения периферических нервов

- •16.3.1. Терминология и классификация повреждений периферических нервов

- •16.3.2. Клиника, диагностика и принципы хирургического лечения повреждений периферических нервов

- •16.3.3. Помощь на этапах медицинской эвакуации

- •Приложения

- •Объективная оценка тяжести травм

- •Приложения

- •Приложения

- •Шкала оценки тяжести состояния раненых в процессе лечения «впх-сг»

- •Шкала диагностики синдрома жировой эмболии

- •190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., 18. Оф. 501

- •199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

8.3. Местные инфекционные осложнения травм

Местные инфекционные осложнения травм и ранений - группа клинико-патогенетических форм инфекционного процесса, объединенная общими закономерностями. Объем повреждения, раневой процесс формируют условия для жизнедеятельности микрофлоры, определяют степень проявления патогенных свойств возбудителей и варианты течения инфекционных осложнений. В соответствии с этим местные инфекционные осложнения могут развиваться двумя путями:

поражение тканей при аэробном пути осуществления метаболизма возбудителей - гнойная раневая инфекция;

прогрессирующий некроз тканей при анаэробиозе - анаэробная инфекция.

Различные формы раневой инфекции, гнойной или анаэробной, часто вызываются одинаковыми или близкими по составу ассоциациями возбудителей. С этих позиций принципы диагностики «аэробных» и «анаэробных инфекций» должны быть едиными - с учетом особенностей конкретных возбудителей или микробных ассоциаций.

8.3.1. Гнойные (аэробные) инфекции

Клиническая картина угрозы развития раневой инфекции обусловлена неблагоприятным протеканием первой фазы раневого процесса - фазы воспаления. Определяются признаки вторичной ишемии тканей из-за быстрого нарастания травматического отека (бледность или си-нюшность кожи, появление эпидермальных пузырей с геморрагическим содержимым). На 3-5-е сутки после ранения возникают сильные пульсирующие боли в ране, повышается температура тела и число лейкоцитов.

Дифференциальная диагностика нагноения и раневой инфекции основана на оценке соотношения местных и общих проявлений. Если в огнестрельной ране обнаруживается гной, но нет гиперемии и отека окружающей кожи, температура тела не превышает 38° С, боль стихает-у раненого нагноение раны.

Гнойная раневая инфекция проявляется преобладанием общих симптомов - ухудшением самочувствия (иногда после «светлого промежутка»), тахикардией, снижением аппетита, гиперемией и отеком тканей в окружности раны, нарастанием боли, фебрилитетом (38° С и выше), лейкоцитозом (12 х 109/л и больше), лимфопенией < 20%, сдвигом лейкоцитарной формулы влево.

Для выработки лечебной тактики необходимо распознать клинические и морфологические варианты гнойной раневой инфекции:

абсцесс (раневого канала, полости, органа) - скопление гноя, детрита, раневого экссудата в раневой полости из-за нарушения оттока раневого отделяемого с переходом воспаления на стенки раневого канала;

околораневая флегмона - диффузно распространяющийся воспалительный процесс с нарастанием отека, гиперемией, усилением болей в окружности раны, увеличением регионарных лимфатических узлов, лимфангитом, тромбофлебитом. В зависимости от вида пораженных тканей флегмона протекает в форме целлюлита, фасциита, миозита. Распознавание пораженных тканей необходимо для определения объема лечебного пособия;

гнойный затек - вариант абсцесса раневого канала с распространением гноя, детрита, раневого экссудата по межмышечно-фасциальным пространствам. В ране определяются вялые, синюшные грануляции, иногда без гнойного отделяемого. Образуются инфильтраты в отдалении от раны.

Этиологическая диагностика гнойной раневой инфекции осуществляется забором материала для посевов из глубоких слоев стенки раны после удаления раневого отделяемого, обработки раневой поверхности антисептиком и 0,9% раствором хлорида натрия. Возбудители раневой инфекции находятся в живых тканях и могут отличаться от микробов, вегетирующих на поверхности раны.

Основными направлениями в лечении местных гнойных осложнений ран являются:

очищение раны от некротических и нежизнеспособных тканей;

обеспечение оттока раневого отделяемого;

восстановление жизнеспособности тканей, окружающих зоны некроза путем устранения отека, восстановления микроциркуляции, нормализации биохимических процессов;

подавление возбудителей раневой инфекции (антимикробная профилактика и терапия).

Они реализуются методами хирургического и консервативного лечения раневой инфекции.

Хирургические методы обеспечивают реализацию первых двух направлений лечения и включают два важнейших компонента: вторичную хирургическую обработку и последующее закрытие ран.

Вторичная хирургическая обработка гнойных ран имеет следующие основные особенности:

а) широкое рассечение раны и, в особенности, фасциальных футляров, позволяющее не только хорошо осмотреть рану, но и обеспечивающее восстановление жизнеспособности тканей за счет декомпрессии отечных тканей и улучшения их кровоснабжения;

б) иссечение не только очагов некроза, но и пораженных инфекционным процессом, пропитанных гноем, инфильтрированных тканей.

В условиях этапного лечения гнойная рана после вторичной хирургической обработки не ушивается. Отток отделяемого обеспечивается методами пассивного дренирования:

рыхлое заполнение раны салфетками, смоченными раствором антисептиков, либо повязки с сорбентами или водорастворимыми мазями (левосин, диоксидиновая мазь);

установка однопросветных трубок во все отлогие места, «карманы» раневой полости и выведение их через отдельные проколы.

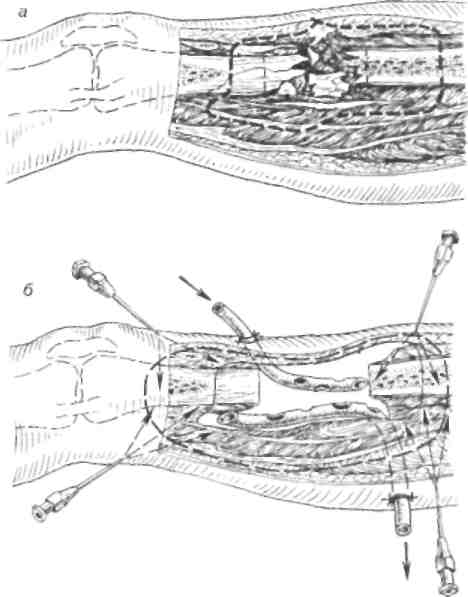

На этапе оказания специализированной хирургической помощи, при завершении вторичной хирургической обработки используется активное дренирование в виде длительного промывания приточно-отливным способом, в том числе с аспирацией различными отсасывающими устройствами. Для осуществления активных методов дренирования рана должна быть герметично закрыта, раненый находится в лечебном учреждении до заживления раны (рис. 8.1).

Восстановление кожного покрова является не только целью лечения ран, но и обязательным условием прекращения инфекционного процесса.

Рис. 8.1. Этапы вторичной хирургической обработки раны.

Пунктирной линией показано:

а - объем тканей, подлежащих иссечению в ходе вторичной хирургической обработки;

б - активное дренирование раневой полости и зона противовоспалительной блокады

по Дерябину-Рожкову

Условиями для ушивания раны вторичными (ранними и поздними) швами являются: полное очищение раны от мертвых и нежизнеспособных тканей; отсутствие выраженных воспалительных изменений кожи в окружности раны; возможность адекватного сопоставления краев раны без натяжения. Если края раны трудно сблизить без натяжения - показана кожная пластика.

Принципы консервативного лечения гнойной раневой инфекции. В первой фазе раневого процесса - фазе воспаления - необходимы мероприятия, ускоряющие очищение раны, нейтрализующие неблагоприятные факторы воспаления (отек, нарушения кровообращения, чрезмерная активация протеолиза) и обеспечивающие адекватное дренирование раны. К ним относятся:

чрескостное промывание тканей в конце хирургической обработки костно-мышечной раны;

аппликационное лечение препаратами, обладающими гидрофильностью и оказывающими на рану многонаправленное (антимикробное, дегидратирующее, некролитическое, противовоспалительное и обезболивающее) действие. Наилучшим образом отвечают перечисленным требованиям водорастворимые мази (левосин, диоксидиновая мазь) и сорбенты из активированных углеводородных волоконных материалов. Антисептики - 10% раствор натрия хлорида, раствор фурацилина (1: 5000), 3% раствор борной кислоты эффективны только при постоянном орошении ими быстро высыхающих повязок.

инфильтрация мягких тканей в окружности раны антибиотиками широкого спектра действия в растворе новокаина (100-300 мл 0,25% раствора);

полноценная иммобилизация поврежденного сегмента конечности, в том числе широкое использование методов внеочаговой фиксации переломов костей;

ранняя длительная внутриартериальная инфузия растворов анестетиков, спазмолитиков, антикоагулянтов, антиагрегантов и антибиотиков для восстановления микроциркуляции, улучшения трофики тканей и создания высокой концентрации лекарственных препаратов в патологическом очаге.

При выраженном воспалительном процессе показано местное фармакологическое воздействие на ткани с целью нейтрализации деструктивного эффекта реакций воспаления выполнением противовоспалительной блокады с применением высоких доз глюкокортикостероидов, ингибиторов протеаз и антибактериальных препаратов по Дерябину И. И.-Рожко-ву А. С.

Во второй фазе раневого процесса, если после очищения и появления грануляций рана не может быть закрыта (ушивание, кожная пластика), ее лечение проводится с помощью редких перевязок с применением препаратов на мазевой основе, способствующих эпителизации и рубцеванию.

Антимикробная профилактика и терапия инфекционных осложнений травм. Антимикробная профилактика - это назначение антибактериальных средств при отсутствии клинических проявлений инфекционного процесса, но при наличии высокого риска их возникновения.

Используется как можно более раннее (в первые 3-6 часов после ранения, до формирования раневой микрофлоры) введение антибиотиков внутримышечно или (лучше) в окружность раны. Применяется также повторное паравульнарное введение антибиотиков широкого спектра действия в условиях развития микрофлоры раны на 1-2-е сутки после ранения. Целесообразно внутривенное введение антибиотиков широкого спектра действия за 30-60 минут до начала длительной травматичной операции - «принцип стерильного свертка».

Антимикробная терапия инфекционных осложнений осуществляется в двух вариантах:

1) Эмпирическая антибактериальная терапия. Отсутствие информации о возбудителе инфекционного осложнения в первые несколько суток после ранения предполагает превентивное назначение антибиотиков с учетом локализации инфекционного процесса и вероятной в данной области микрофлоры. К антибиотикам, действующим преимущественно на стафилококки, относятся пенициллины, цефалоспорины первого поколения, линкомицин. Аминогликозиды показаны при смешанной или грамотрицательной флоре. При переломах костей целесообразно применение остеотропных антибиотиков: линкомицина, фузидина, тетрациклинов.

В последние годы сочетание эмпирической и направленной антибиотикотерапии при тяжелой травме предлагается реализовать на принципах так называемой «деэскалационной терапии» (т. е. терапии, не предусматривающей расширение числа применяемых антибиотиков). При этом первоначально назначается наиболее мощный из имеющихся в наличии антибиотиков (карбапенемы и др.) с последующим переходом на направленную терапию по данным антибиотикограммы.

2) Направленная антибактериальная терапия - это назначение антимикробных средств по результатам посевов крови, мочи, мокроты, отделяемого ран и антибиотикограммы.