- •Коллектив авторов

- •Оглавление

- •Глава 1. Предмет и содержание военно-полевой хирургии. Краткий

- •Глава 4. Методы и средства обезболивания на этапах медицинской эвакуации. Анестезиологическая и реаниматологическая помощь раненым {д.М.Н. С. В. Гаврипин, в.Х. Самапдаров)

- •Глава 9. Комбинированные поражения

- •Глава 10. Боевая термическая травма (проф. С. X. Кичемасов, проф. Ю. Р. Скворцов)

- •Глава 11. Боевая травма черепа и головного мозга (проф. Е. К. Гуманенко, к.М.П. В. И. Бадалов)

- •Глава 12. Боевая травма позвоночника и спинного мозга (проф. Е. К. Гуманенко, к.М.Н. В. II. Бадалов)

- •Список основных сокращений

- •Уважаемый читатель!

- •Глава 1

- •1.2. Исторический очерк развития военно-полевой хирургии

- •1.3. Современные проблемы военно-полевой хирургии

- •Контрольные вопросы

- •Глава 2

- •2.2. Современная система лечебно-эвакуационного обеспечения войск

- •2.4. Особенности оказания медицинской помощи и лечения раненых в локальных войнах и вооруженных конфликтах

- •Контрольные вопросы

- •Глава 3

- •Боевая хирургическая патология.

- •Огнестрельная травма.

- •Хирургическая обработка ран

- •3.1. Определение, терминология и классификация современной боевой хирургической патологии

- •3.2. Краткая характеристика поражающих факторов современного оружия

- •3.3. Огнестрельные ранения

- •3.3.1. Основы раневой баллистики. Механизм образования огнестрельной раны

- •Глава 3. Боевая хирургическая патология

- •3.4. Минно-взрывные ранения и взрывные травмы

- •3.4.2. Клиническая характеристика минно-взрывных ранений

- •3.4.3. Взрывные травмы

- •3.4.4. Принципы лечения минно-взрывных ранений и взрывных травм

- •Глава 4

- •4.1. Обезболивание у раненых

- •4.2.1. Местная анестезия

- •Уровень пункции эпидурального пространства

- •4.2.2. Общая анестезия

- •4.3. Реаниматологическая помощь раненым

- •4.3.1. Неотложная помощь раненым

- •Глава 5

- •5.1. Значение проблемы и виды кровотечений

- •5.2. Патофизиология, клиника, способы определения величины кровопотери

- •5.3. Принципы лечения острой кровопотери

- •5.4. Заготовка и переливание крови на войне

- •5.5. Инфузионно-трансфузионная терапия на этапах медицинской эвакуации

- •Контрольные вопросы

- •Глава 6 травматический шок

- •6.1. Эволюция взглядов на шок и современные представления о его патогенезе

- •6.2. Клиника, диагностика и классификация травматического шока

- •6.3. Принципы лечения травматического шока

- •6.4. Помощь при травматическом шоке на этапах медицинской эвакуации

- •Глава 7 синдром длительного сдавления

- •7.1. Терминология, патогенез, классификация

- •7.2. Периодизация, клиническая симптоматика

- •7.3. Помощь на этапах медицинской эвакуации

- •Ситуационные задачи

- •Глава 8

- •8.1. Терминология, патогенез и классификация инфекционных осложнений боевых хирургических травм

- •Местные формы инфекционных осложнений

- •Висцеральные формы инфекционных осложнений

- •Соотношение стадий сво и классификация инфекционных осложнений травм

- •8.2. Принципы диагностики инфекционных осложнений травм

- •8.3. Местные инфекционные осложнения травм

- •8.3.2. Анаэробные инфекции

- •8.4. Генерализованные инфекционные осложнения травм (сепсис)

- •8.5. Помощь на этапах медицинской эвакуации

- •8.6. Столбняк

- •Контрольные вопросы

- •Глава 9 комбинированные поражения

- •9.1. Комбинированные радиационные поражения

- •9.1.1. Патогенез, классификация, периодизация, особенности клинического течения комбинированных радиационных поражений

- •9.1.2 Принципы диагностики и лечения комбинированных радиационных поражений

- •9.1.3. Помощь при комбинированных радиационных поражениях на этапах медицинской эвакуации

- •9.2. Комбинированные химические поражения

- •9.2.1. Диагностика, особенности клиники

- •9.2.2. Помощь при комбинированных химических поражениях на этапах медицинской эвакуации

- •Глава 10

- •10.1. Термические ожоги

- •10.1.1. Классификация ожогов

- •10.1.2. Диагностика глубины и площади ожога

- •Распределение обожженных по тяжести поражения

- •10.1.3. Патогенез и клиническое течение ожоговой болезни

- •Площадь ожога;

- •-Снижение диуреза.

- •10.1.4. Термо-ингаляционные поражения

- •10.1.6. Помощь на этапах медицинской эвакуации

- •10.2. Холодовая травма

- •10.2.1. Классификация, клиника и диагностика отморожений

- •10.2.2. Помощь на этапах медицинской эвакуации

- •10.2.3. Общее охлаждение

- •Глава 11

- •11.1. Огнестрельные травмы черепа и головного мозга

- •11.1.1. Терминология и классификация

- •Глава 11 . Боевая травма черепа и головного мозга

- •11.1.2. Клиника и диагностика огнестрельных травм черепа и головного мозга

- •11.1.3. Определение тяжести повреждения головного мозга, диагностика жизнеугрожающих последствий огнестрельных травм черепа и головного мозга

- •11.2. Неогнестрельные травмы черепа и головного мозга

- •11.2.1. Терминология и классификация

- •11.2.2. Клиника и диагностика неогнестрельной черепно-мозговой травмы

- •11.3. Помощь на этапах медицинской эвакуации

- •Глава 12

- •12.1 . Огнестрельные травмы позвоночника и спинного мозга

- •12.1.1. Терминология и классификация

- •12.1.2. Клиника и диагностика огнестрельных травм позвоночника и спинного мозга

- •12.2. Неогнестрельные травмы позвоночника и спинного мозга

- •12.2.1. Терминология и классификация

- •12.2.2. Клиника и диагностика неогнестрельной травмы позвоночника и спинного мозга

- •12.2.3. Помощь на этапах медицинской эвакуации

- •Остальные раненые с повреждением позвоночника и спинного мозга,

- •Глава 13

- •13.1. Терминология и классификация

- •13.2. Последствия повреждений груди

- •13.3. Клиника и общие принципы диагностики повреждений груди

- •13.4. Диагностика и лечение огнестрельных ранений груди

- •13.5. Диагностика и лечение механических травм груди

- •13.6. Диагностика и лечение торакоабдоминальных ранений

- •13.7. Помощь на этапах медицинской эвакуации

- •Глава 14 боевая травма живота

- •14.1. Терминология и классификация

- •14.2. Клиника и диагностика огнестрельных ранений живота

- •14.3. Клиника и диагностика механических травм живота

- •14.4. Общие принципы хирургического лечения при ранениях и травмах живота

- •14.5. Помощь на этапах медицинской эвакуации

- •Глава 15 боевая травма таза и тазовых органов

- •15.1. Терминология и классификация

- •15.2. Клиника и диагностика огнестрельных травм таза

- •15.3. Клиника и диагностика неогнестрельной травмы таза

- •Военно-полевая хирургия

- •15.4. Помощь на этапах медицинской эвакуации

- •Контрольные вопросы

- •Глава 16 боевая травма конечностей

- •16.1. Повреждения мягких тканей, переломы костей и повреждения крупных суставов конечностей

- •16.1.1. Терминология и классификация

- •16.1.2. Диагностика и лечение огнестрельных ранений конечностей

- •16.1.3. Диагностика и лечение неогнестрельной травмы конечностей

- •16.1.6. Легкораненые и их лечение на этапах медицинской эвакуации

- •16.2. Повреждения магистральных сосудов конечностей

- •16.2.1. Классификация, клиника и диагностика повреждений кровеносных сосудов

- •16.2.2. Принципы лечения повреждений сосудов конечностей

- •16.2.3. Помощь на этапах медицинской эвакуации

- •16.3. Повреждения периферических нервов

- •16.3.1. Терминология и классификация повреждений периферических нервов

- •16.3.2. Клиника, диагностика и принципы хирургического лечения повреждений периферических нервов

- •16.3.3. Помощь на этапах медицинской эвакуации

- •Приложения

- •Объективная оценка тяжести травм

- •Приложения

- •Приложения

- •Шкала оценки тяжести состояния раненых в процессе лечения «впх-сг»

- •Шкала диагностики синдрома жировой эмболии

- •190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., 18. Оф. 501

- •199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

3.3. Огнестрельные ранения

3.3.1. Основы раневой баллистики. Механизм образования огнестрельной раны

Различают внутреннюю баллистику (движение пули в канале ствола под действием пороховых газов), внешнюю баллистику (движение пули в воздухе) и терминальную баллистику (движение пули в преграде плотностью больше воздуха). Раневая баллистика является частью терминальной баллистики, изучающей движение ранящих снарядов в живых тканях и органах человека, биологических средах и их имитаторах.

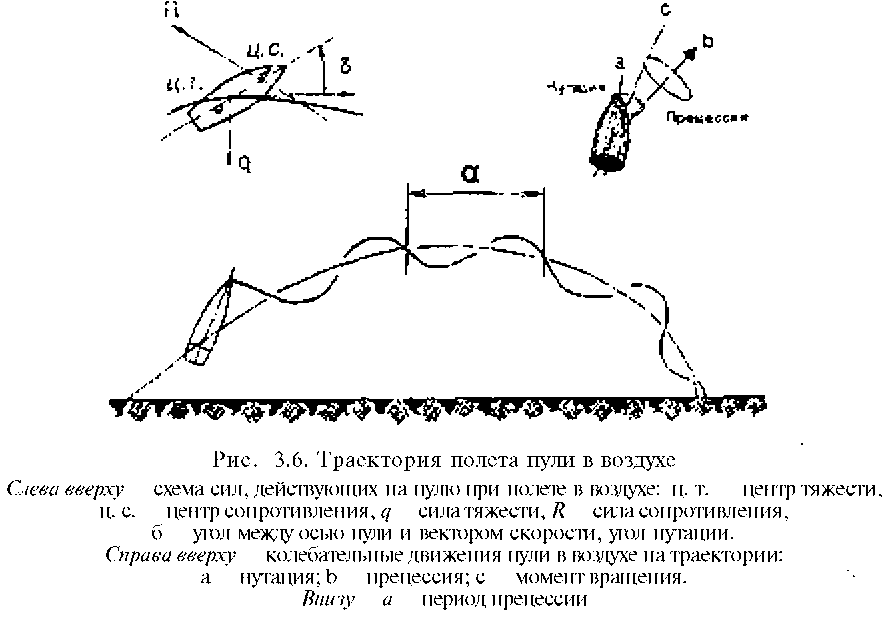

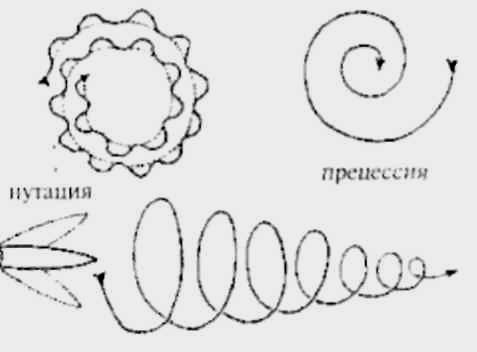

При выстреле пуля вылетает из канала ствола по нарезам, сообщающим ей вращательное движение (до 3600 оборотов в секунду), в ходе которого пуля подвергается прецессионным колебаниям. Расстояние между двумя конечными колебаниями пули называется периодом прецессии. Наряду с медленными спиралеобразными колебаниями головной части пули (прецессиями), пуля совершает и быстрые колебательные движения относительно продольной оси - нутации (рысканье пули). Нутации возникают от вибрации ствола в момент выстрела, которые в сочетании с начальным импульсом определяют исходный вращательный момент пули (рис. 3.6). Во время полета на ранящий снаряд действуют аэродинамические силы, способные изменять угол его встречи с поражаемым объектом. Воздействие этих сил обусловливает возникновение четырех баллистических эффектов: отклонение - угол, образующийся между продольной осью пули и траекторией ее полета; кувыркание - результат действия опрокидывающего момента вокруг центра тяжести пули; прецессия - спиралеобразное отклонение пули от центра тяжести; нутация - вращательное движение пули вперед (рис. 3.7).

Пулевые и осколочные ранения до идентификации ранящего снаряда обозначаются как огнестрельные ранения.

Морфологическим

субстратом огнестрельного ранения

является огнестрельная

рана. Она

образуется и результате взаимодействия

тканей, органов и систем человека

с

ранящим снарядом, поэтому характеристика

огнестрельной раны определяется, с

одной стороны, баллистическими

свойствами ранящего снаряда, а с

другой - структурой повреждаемых

тканей.

Морфологическим

субстратом огнестрельного ранения

является огнестрельная

рана. Она

образуется и результате взаимодействия

тканей, органов и систем человека

с

ранящим снарядом, поэтому характеристика

огнестрельной раны определяется, с

одной стороны, баллистическими

свойствами ранящего снаряда, а с

другой - структурой повреждаемых

тканей.

Б

Рис. 3.7. Нутационно-прецессионные колебания пули

аллистические свойства ранящих снарядовхарактеризуются начальной скоростью, массой,

степенью устойчивости в полете и при попадании в

ткани.

Результирующим при этом является количество кинетической энергии снаряда, передаваемой тканям. Оно выражается следующей формулой:

где

— кинетическая энергия снаряди,

передаваемая тканям (Дж); m

— масса снаряда (кг);

— кинетическая энергия снаряди,

передаваемая тканям (Дж); m

— масса снаряда (кг);

,

— скорость снаряда и момент попадания

в ткани (м/с);

,

— скорость снаряда и момент попадания

в ткани (м/с);

—

скорость снаряда в момент

выхода из тканей (м\с).

—

скорость снаряда в момент

выхода из тканей (м\с).

На основании квадратичного закона сопротивления д£ может быть выражена в зависимости от начальной кинетической энергии (£Q, ДЖ) ранящего снаряда:

где

— потеря кинетической энергии, Дж; — начальная (исходная) кинетическая

энергия,

Дж; с1

—

коэффициент торможения; р — плотность

среды, г/см-1;

S0

—

площадь поперечного

сечения PC.

см2;

т

— масса,

г; x

— длина раненого канала, см.

— начальная (исходная) кинетическая

энергия,

Дж; с1

—

коэффициент торможения; р — плотность

среды, г/см-1;

S0

—

площадь поперечного

сечения PC.

см2;

т

— масса,

г; x

— длина раненого канала, см.

Из приведенной зависимости следует, что потеря кинетической энергии PC в среде пропорциональна начальной кинетической энергии PC (Eo), длине раневого канала (х), плотности среды (р). коэффициенту торможения (с1), площади поперечного сечения PC (S0) И обратно пропорциональна массе PC (m).

В механизме образования огнестрельной раны основное значение принадлежит четырем факторам:

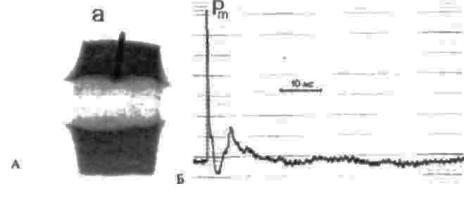

Первый фактор - воздействие ударной волны. В момент соприкосновения пули с поверхностью поражаемых тканей в месте контакта мгновенно возникает большое давление, вызывающее сжатие среды в указанной точке. Уплотнение среды, называемое ударной волной, распространяется впереди движущейся пули со скоростью звука (1465 м/с в тканях тела) и обгоняет пулю, поскольку движение пули в тканях постепенно замедляется. В тканях в результате передачи кинетической энергии ранящего снаряда возникают волны давления (сжатия), в которых выделяются две фазы. Первая фаза волны давления и составляет

Рис. 3.8. Импульсная рентгенограмма (А) блока из 20% желатина в фазе

максимального развития ВПП (а - преобразователь давления) и осциллограмма

(Б) записи ударно-волнового процесса в 20% желатине при выстреле

в блок 7,62 мм пулей из автомата АКМ со скоростью 715 м/с.

Вслед за «ударной» волной (Рт = 2000 кПа) следуют значительно меньшие

по величине (Р = 15-20 кПа) низкочастотные волны давления,

длительностью существования до 20-30 мс

ударную волну (рис. 3.8). Она характеризуется крутым фронтом положительного давления (до 1000 кПа) и малой продолжительностью (до 0,5 мкс). Из-за кратковременности существования она не играет ведущей роли в формировании огнестрельной раны. Вторая фаза волн давления - низкочастотные волны, которые характеризуются значительно большей продолжительностью, образуют феномен кавитации, составляют третий фактор образования огнестрельной раны и играют важное значение в формировании зоны вторичного некроза.

Второй фактор - воздействие ранящего снаряда. Основной баллистической характеристикой ранящих снарядов является их начальная скорость. В соответствии с этим различают низкоскоростные (V0 < 400 м/с) и высокоскоростные (V0 > 760 м/с) ранящие снаряды. Поражающий эффект возрастает при увеличении угла нутации пули в тканях и достигает максимума при ее опрокидывании или деформации. Это объясняется увеличением площади сечения входящего в ткани снаряда, возрастанием коэффициента торможения и, в результате, увеличением кинетической энергии, передаваемой тканям. При прохождении через ткани обычной пули калибра 7,62 в устойчивом положении, поражаемым тканям передается 20% кинетической энергии, при прохождении малокалиберной кувыркающейся пули с начальной скоростью полета 900 м/с - 60%. Таким образом, в результате воздействия высокоскоростных ранящих снарядов возникает качественно новый тип огнестрельных ран (рис. 3.9, 3.10).

Третий фактор (основной и специфический для огнестрельной раны) - воздействие энергии бокового удара. В процессе прохождения ранящего снаряда, обладающего огромной кинетической энергией, через ткани - в его кильватере в результате эффекта кавитации (колебаний тканей) образуется временная пульсирующая полость (ВПП). В зависимости от энергии, передаваемой тканям ранящим снарядом, диаметр полости превышает диаметр ранящего снаряда в 10-25 раз, а