- •Старый и новый институционализм. Эволюция теории.

- •Модификация институционалистами предпосылок неоклассического экономического анализа. Поведенческие предпосылки институционального анализа.

- •2. Индивиды формируют вид и порядок экономической системы

- •3. Коллективные действия – сумма индивидуальных действий

- •4. Возможность объяснения любых социальных явлений через призму индивидуальных действий

- •4. Определение и функции институтов.

- •Норма как базовый элемент институтов.

- •Система норм командной экономики.

- •1.1 Утилитаризм

- •1.2 Рациональное действие

- •1.3 Норма доверия

- •1.4 Соглашение о взаимном оказании услуг

- •1.5 Норма легализма

- •8. Система норм рыночной конституции.

- •2.1 Утилитаризм

- •2.2 Целерациональное действие

- •2.3 Доверие

- •2.4 Эмпатия

- •2.5 Свобода

- •2.6 Легализм и уважение права собственности

- •Типы и соотношение соглашений.

- •Определение трансакций и трансакционных издержек, их уровни и основные виды.

- •Вопрос 2.

- •Вопрос 3. Виды трансакционных издержек Любая классификация наталкивается на проблему подведения различных экономических явлений к общему знаменателю.

- •Вопрос 4. Проблема количественной оценки трансакционных издержек

- •12. Способы экономии трансакционных издержек.

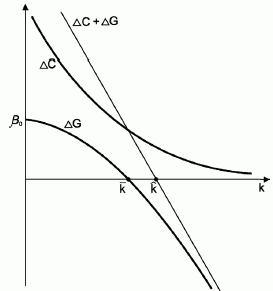

- •14. Трансакционные издержки и внешние эффекты.

- •Вопрос 3. Виды трансакционных издержек Любая классификация наталкивается на проблему подведения различных экономических явлений к общему знаменателю.

- •Внешние эффекты и производство общественных благ

- •Формы проявления внешних эффектов

- •Причины возникновения внешних эффектов

- •Государственное регулирование внешних эффектов

- •15. Альтернативные способы интернализации внешних эффектов. Теорема Коуза.

- •18. Типы собственности и их институциональная характеристика.

- •Наивная теория прав собственности

- •Теория групп давления

- •Теория рентоориентированного поведения

- •2. Спецификация и размывание прав собственности

- •3. Теорема Коуза

- •4. Системы прав собственности

- •28. Моральный риск и способы его предотвращения.

- •29. Оппортунистическое поведение и способы его предотвращения.

- •«Естественное состояние» человечества и частные механизмы защиты контракта

- •Обеспечение

- •Самовыполняющееся соглашение или «связывание рук»

- •Объединение интересов сторон

- •Защита третьей стороной. Механизм репутации

- •Правовая система защиты контракта

- •Издержки защиты договоров и институты, распределяющие риск

- •2.2.5. Издержки защиты контракта от третьей стороны

- •30. Понятие и типы контрактов: альтернативные способы организации сделки.

- •32.Теория фирмы Коуза, ее основные достоинства и недостатки.

- •33. Контрактные и иерархические теории фирмы. Теория фирмы Алчиана и Демсеца, ее достоинства и недостатки.

- •38. Проблема принципала-агента в экономической организации.

- •17.3.4. Смешанная структура

- •40. Государство в институциональной структуре.

- •43. Государство и институциональные изменения.

- •44. Институциональные изменения и зависимость от пути развития.

- •46. Причины и типы внелегальной экономики.

- •47. Цена подчинения закону и цена внелегальности.

- •1.1. Цена подчинения закону

- •11.2. Структура внелегальной экономики

- •49.Макроэкономические последствия внелегальной экономики.

- •50. Проблемы теневой экономики в России

33. Контрактные и иерархические теории фирмы. Теория фирмы Алчиана и Демсеца, ее достоинства и недостатки.

В истории изучения фирм и рынков период 1950- 1975 гг. был весьма бурным. В эти годы была усовершенствована и получила дальнейшее развитие неоклассическая теория. Был разработан ряд новых подходов к проблемам организации фирм и рынков. Пожалуй, наиболее значительный сдвиг заключался в том, что фирму перестали рассматривать преимущественно как своего рода строительный блок, необходимый лишь постольку, поскольку он стимулирует изучение рынков; пришло время увидеть в фирме исключительно интересное самостоятельное экономическое явление. Если многие фирмы в реальной жизни представляют собой крупные иерархические структуры с весьма сложным внутренним устройством, то едва ли есть смысл по-прежнему придерживаться фикций о фирме как элементе атомистической организации. Поскольку характерные черты фирмы как иерархической структуры (включая организационную форму, а также внутреннее управление и систему стимулирования) обусловливают существенные особенности ее хозяйственного поведения, постольку ее внутренняя организация становится интересным объектом исследования.

Различные проблемы теории фирм и рынков обсуждаются в трех частях данной главы. В первой излагаются альтернативные (но не обязательно взаимоисключающие) подходы к изучению организации фирм и рынков. Вторая часть содержит исследование вопроса о том, как общетеоретические положения применяются к анализу конкретных проблем. В третьей части приведены дополнительные соображения по проблемам рынков.

Ограниченность размеров главы потребовала сузить круг рассматриваемых вопросов.

Альтернативные подходы

В большинстве учебников по микроэкономике обычно излагается неоклассическая теория фирмы. Она-то и составляет главное содержание подобных учебных пособий, тогда как другие излагаемые ниже концепции выступают в качестве альтернативы неоклассической теории. Согласно последней поведение фирмы можно описать с помощью производственной функции, которая определяет нацеленность фирмы на максимизацию прибыли.

Сформулированы двоякого рода предпосылки внутрифирменной эффективности. Во-первых, предполагается, что деятельность фирмы описывается ее производственной функцией, так что при всех возможных комбинациях факторов производства (главным образом труда и капитала) обеспечивается максимальный выпуск продукции. Неспособность достигнуть необходимого сочетания и наиболее полного использования факторов означала бы расточительное использование вводимых ресурсов; принимается допущение, согласно которому такую ситуацию можно считать исключенной. Во-вторых, предполагается, что (если цены факторов производства даны) фирма выбирает комбинацию факторов с наименьшими издержками для каждого возможного объема выпуска продукции. На этой основе строится кривая совокупных издержек, позволяющая вывести кривые средних и предельных издержек.

Выбор подходящей модели фирмы - конкурентной или монополистической - зависит от того, насколько существен "эффект масштаба" ("economies of scale"), т. е. экономия на издержках при увеличении объема производства применительно к данному рынку. Но какая бы модель ни использовалась, главной посылкой относительно линии поведения фирмы служит ее установка на максимизацию прибыли. Характеристики данной фирмы (касающиеся определения содержания ее деятельности: что она будет производить и что покупать) обычно принимаются как нечто данное; проблемы внутренней организации (иерархическая структура, процессы внутрифирменного управления) также игнорируются. Соответственно конкуренция на рынке капитала затрагивается редко даже поверхностным образом и еще реже становится предметом глубокого исследования. Тем самым не удивительно, что многие интересные проблемы фирм и рынков замалчиваются или упускаются из виду вследствие ограниченного толкования фирмы как чисто технологической единицы, для которой не существует проблемы выбора из определенного числа альтернативных возможностей.

За последние 25 лет границы применения этой основной статичной модели были раздвинуты в нескольких направлениях, из которых мы отметим лишь два. Одно из них связано с экономическими последствиями несовершенства информации. Работа Джорджа Стиглера об экономической теории информации и следующие из нее выводы до сих пор сохраняют новаторское значение.1 Именно в этой области следует искать объяснение исследовательской деятельности фирмы, которая была бы аномалией в мире совершенной конкуренции. Другой пример, из которого вытекают важные выводы для изучения рынков труда,- это система признаков-сигналов о состоянии рынка труда (job market signaling), рассмотренная в работе Майкла Спенса.2 Допустим, что в силу различия способностей рабочие характеризуются неодинаковой производительностью труда и что эти различия могут быть выявлены лишь несовершенным образом и задним числом; как же в таком случае должны взаимодействовать указанные сигналы и шкала ставок заработной платы, чтобы достигалось равновесие на рынке труда, и каковы экономические свойства этого равновесия?

Второе важное направление исследований - изучение поведения фирмы в условиях неопределенности. Для такого анализа часто требуется определить отношение данной фирмы к риску. Обычно предполагается, что фирмы не желают рисковать, хотя рассматриваются и ситуации, когда отношение фирмы к риску нейтрально или даже положительно. Эгнар Сэндмо исследовал поведение фирмы в условиях конкуренции при предположении о неопределенности цен, а Хэйн И. Лилэнд расширил рамки данного подхода, распространив исследование на условия несовершенной конкуренции.3 Условия неопределенности спроса предполагают, в частности, что поведение данной фирмы в выборе уровня цен и объема производства продукции обусловлено изменениями уровня постоянных издержек (fixed costs).

Естественный отбор

Доводы Армена Алчиана и Милтона Фридмена относительно экономического естественного отбора (economic natural selection) послужили мощным подкреплением для гипотезы о максимизации прибыли.4 Если процесс экономического естественного отбора достаточно эффективен, то не имеет значения, каковы намерения предпринимателей и что они готовы делать. Поведение фирмы, не ориентированное на получение максимальной прибыли, не могло бы обеспечить выживания этой фирме в ситуации, когда фирмы выбирают самые различные правила, согласно которым принимаются решения (decision rules). Те фирмы, которые случайно или в силу каких-то причин выберут правила, требующие максимизации прибыли, будут контролировать все большую долю ресурсов и укреплять свои позиции по сравнению с другими фирмами. Тем же, кто не будет следовать этому принципу, придется к нему приспособиться, в противном случае они окажутся перед угрозой вытеснения с рынка.5

Сидней Дж. Уинтер оспорил концепцию естественного отбора, находя чрезмерно строгими допущения, необходимые для того, чтобы механизм отбора по признаку отношения фирмы к максимизации прибыли действовал эффективно.6 Взаимодействие между переменными, определяющими принятие решений внутри фирмы (и в отношениях с конкурентами), а также стохастический характер различного рода сложностей, которые проявляются на уровне отрасли,- все это влияет на эффективность процесса отбора. Такой подход согласуется с утверждением Герберта Саймона о том, что необходимо уделять гораздо больше внимания механизмам приспособления к той обстановке, в которой действует фирма.7 Хотя более поздняя работа Уинтера, где он связал теорию фирмы с идеями предпринимательского новаторства Шумпетера, свидетельствует о большем оптимизме в отношении процесса отбора, у нас остаются серьезные сомнения в том, что отбор может надежно "работать" в рамках постулатов, сформулированных Алчианом и Фридменом.8

Модели управления

Теоретическим основанием моделей управления послужила развитая Берли и Минзом в 30-х годах идея о разделении собственности и контроля.9 Другое важное положе ние заключалось в том, что поведение менеджеров не сводится к чисто инструменталистским управленческим функциям - напротив, подобно другим экономическим субъектам, они действуют, руководствуясь собственными интересами. Вместе с тем допущения относительно установки фирмы на максимизацию прибыли остаются в силе.

Но тогда возникают вопросы: что именно максимизируется, при каких ограничениях и с какими поддающимися проверке результатами? К этим вопросам обратились Уильям Дж. Баумоль и Робин Мэррис. Оригинальный подход Баумоля основывался на предпосылке, что менеджеры, управляя фирмами, ориентируются на максимизацию объема продаж при ограничительном условии, предполагающем определенный минимум прибыли; впоследствии он развил свои доводы применительно к динамическому процессу, сформулировав целевую установку фирмы в терминах максимизации роста.10 Мэррис тоже определяет цель фирмы как максимизацию роста при ограничительном условии в виде определенной нормы прибыли.11 Хотя эти аргументы служат для утверждения идеи о качественно ином, чем при установке на максимизацию прибыли, поведении фирмы, в более поздней работе Роберта М. Солоу, посвященной этим проблемам, сделан следующий вывод: и те фирмы, которые ориентируются на рост, и те, которые ориентируются на прибыль, реагируют качественно одинаковым образом на изменение таких параметров, как цена факторов производства или изменения в уровне косвенных налогов (либо налога на прибыль).12

Другой подход к определению целевой установки фирмы связан с постулированием управленческой функции полезности в более общем плане. Дискреционные модели управления, предложенные Оливером Е. Уильямсоном, построены на той посылке, что менеджеры находят компромисс между "застоем" ("slack") и прибыльностью (profitability).13 В статичном варианте этих моделей "застой" может проявиться в форме избытка управленческого штата или чрезмерного вознаграждения управленческого персонала, т. е. обеспечения персоналу корпорации чрезмерных возможностей для потребления. В динамически-отохастическом варианте моделей "застой" выражается во внутрифирменной неэффективности; аналогичное явление Харви Лейбенштейн назвал "неэффективностью X" ("X-inefficiency").14 Подобные дискреционные модели предполагают линию поведения фирмы, качественно отличную от ориентации на максимизацию прибыли и объема продаж (или роста); некоторые аспекты такого подхода служат темой дискуссии.15

Бихевиористские модели (Behavioral models)

Теоретическим основанием для разработки моделей поведения фирмы послужила работа Ричарда М. Сайерта и Джеймса Дж. Марча.16 Эти модели уже не используют тезис о максимизации тех или иных параметров. Объектом изучения становится сам процесс принятия решений внутри фирмы. Предполагается, что фирма стремится функционировать на каком-то удовлетворительном уровне эффективности (он определяется как "удовлетворяющий"-"satis-ficing"), поскольку менеджеры не располагают возможностями максимизации. При характеристике целевой нормы эффективности предусматривается механизм, обеспечивающий достижение желательного уровня (an aspiration-level mechanism). Внимание исследователя концентрируется на деятельности функциональных подразделений фирмы (производство, сбыт, финансы и т. п.) и соответствующих заданиях для каждого подразделения, подчиненных общей программе. Общая эффективность функционирования фирмы зависит от того, как идет процесс согласования решений внутри фирмы и каковы внешние условия ее деятельности.

Ключевое понятие этой теории - поиск (search), который может осуществляться в трех следующих формах: локальной, исследовательской и стратегической. Локальный поиск предпринимается фирмой как реакция на невыполнение тех или иных целевых установок для внутрифирменных подразделений. Примером может служить модель фирмы, организованной по образцу пожарной охраны, модель, в которой все внимание руководства функциональных подразделений сосредоточено на решении отдельных конкретных задач - на тушении пожаров. Исследовательский поиск ведется, когда обнаруживаются новые возможности в сфере взаимодействия фирмы с "окружающей средой". Стратегический поиск связан с прилагаемыми фирмой усилиями наилучшим образом подготовиться к использованию новых стратегических возможностей. Понятие стратегического поиска не относится, однако, к числу хорошо разработанных аспектов бихевиористской теории и, по сути дела, смыкается по смыслу с принципом максимизации.

Бихевиористская теория (в трактовке Сайерта и Марча) широко использует компьютерное моделирование. Если данная фирма действует в условиях, когда присутствует обратная связь с внешней средой, то можно "выявить" последствия использования всего набора правил, касающихся принятия решений (правил, найденных опытным путем). Баумоль и Ричард Э. Квандт также использовали моделирование для изучения правил, применяемых в процессе принятия решений, а также результатов процесса адаптации фирмы к условиям внешней среды.17 Они утверждают, что, хотя принцип рациональности, наталкивающийся на определенные ограничения, и ставит пределы оптимизации в неоклассическом смысле (оптимизации, предполагающей постоянное поддержание равенства соответствующих предельных величин), рациональность высшего порядка совместима с относительно грубым механизмом принятия решений, направленных на приспособление фирмы к изменившимся "внешним условиям".

Появившиеся недавно работы, выполненные в бихевиористской традиции, представляются в большей степени аналитическими. Некоторые из них заслуживают упоминания. Уинтер и Рой Раднер исследовали простые правила принятия решений, связанных с реакцией фирмы на изменение величины издержек, и сформулировали условия, при которых такие правила оказываются действенными, например: "Концентрируйте все ваши усилия на применении тех средств, которые сулят вам наибольшее сокращение издержек производства".18

Ричард Нельсон и Уинтер исследовали эволюционные (evolutionary) модели, в которых основное внимание уделяется процессам поиска и отбора и благодаря которым удалось получить некоторые простейшие инвестиционные правила.19 Хотя в качественном отношении полученные результаты вполне согласуются с неоклассической теорией (например, вывод о том, что увеличение ставок заработной платы влечет за собой повышение капиталовооруженности труда), важно отметить, что Нельсон и Уинтер со всей наглядностью показали механизм этого процесса. В неоклассической модели, напротив, принцип максимизации и условия конкурентного равновесия просто постулируются. Аналитические результаты, полученные на основе гораздо более реалистичных бихевиористских посылок, естественно, укрепляют нашу уверенность в том, что справедливость бихевиористской теории отнюдь не случайно подтверждается и фактическими данными.

Права собственности

В литературе, посвященной экономическим аспектам прав собственности, главное внимание уделяется вопросу о том, каким образом различные варианты распределения прав собственности (в анализ включаются и неясные случаи распределения и нераспределения собственности прав) обусловливают различные типы экономического поведения. Алчиан был одним из первых авторов, подходящих к анализу хозяйственного поведения с точки зрения прав собственности и показавших специфику этого исследовательского подхода. Он внес важный вклад в систематическую разработку такого подхода как в целом, так и применительно к теории фирмы, в том числе и к теории регулируемого предприятия.20

Дальнейшее развитие подобная проблематика получила в работах Роналда X. Коуза и Гарольда Демсеца, привлекших к анализу и вопрос о воздействии внешних факторов на хозяйственную деятельность фирмы и о ее эффективной реакции в указанных случаях. Исследования некоммерческих организаций, государственных учреждений и предприятий с помощью такого метода показали, сколь широк круг вопросов, к которым можно плодотворно применить рассматриваемый подход.21

Издержки по осуществлению хозяйственных сделок [transaction costs}

При рассмотрении деятельности фирмы с точки зрения издержек по осуществлению хозяйственных сделок особенно много внимания уделяется именно тем вопросам микроэкономического анализа, которые игнорируются традиционными теориями фирмы (указанным вопросам здесь отводится даже больше места, чем в теории фирмы, исходящей из распределения прав собственности). Согласно Джону Р. Коммонсу, исходной клеточкой анализа при таком подходе служит хозяйственная сделка (transaction), а требующая решения проблема состоит в нахождении способа организовать сделки самым эффективным образом.22 Такой подход основан на получивших распространение в экономической литературе идеях об ограниченных возможностях рыночного механизма, а также на определенных аспектах теории организации.23 Подобный подход позволяет наглядно показать роль "ограниченной рациональности" и способность участников хозяйственного процесса приспосабливаться к различным обстоятельствам, что предполагает проявление своекорыстных устремлений я использование обманных маневров.24 Другие способы установления экономических связей соответственно оцениваются с точки зрения возможностей менее интенсивного использования "ограниченной рациональности" и способности приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам.25

Применение данного подхода позволяет анализировать как рыночные, так и внутрифирменные экономические связи. К формам рыночных связей относятся: сложные контракты, включающие оговорки на случай непредвиденных обстоятельств; долгосрочные соглашения по отдельным вопросам; периодически повторяющиеся сделки по продаже наличных товаров. Внутрифирменные экономические связи охватывают организацию однородных по составу групп, простые иерархические системы и различные сложные иерархические структуры. Можно применять метод сравнительного анализа различных институционных форм связей; в таком случае в качестве "эталона" не рассматривается некий абстрактный (исключающий какую-либо внутреннюю несогласованность) идеал, а об эффективности контрактных отношений можно судить по тем "шероховатостям" (frictions), которые возникают вследствие использования альтернативных форм этих связей. Кроме того, важное значение придается организационным аспектам экономических связей. Недостаточно рассматривать внутрифирменные экономические связи, как если бы они были просто перенесены из рыночной сферы; имеет значение и то, как иерархически организуются эти связи, как они подчинены внутрифирменному управлению. Концепция издержек по осуществлению хозяйственных сделок рассматривается ниже в приложении к ряду отдельных проблем,

Применение общетеоретических положений к анализу конкретных проблем

Отношения найма

Исследования, посвященные отношениям найма, можно разделить на две группы. Во-первых, методика, почерпнутая из литературы по экономике информации, применяется к решению проблем, связанных с функционированием рынка труда. Стиглер сводит суть дела к проблеме поиска: рабочие ищут нанимателей, готовых платить, а наниматели - тех, кто нуждается в зарплате; этот "встречный" поиск продолжается до тех пор, пока ожидаемые предельные выгоды и ожидаемые предельные издержки не уравновесятся.26 Работа Спенса о сигналах с рынка труда (job signaling) представляет собой вариант указанного подхода, как и работа Джозефа Э. Стиглица, хотя последний использует концепции контрактных отношений (которые ниже будут рассмотрены несколько более подробно).27

Проведенный Саймоном сравнительный анализ договоров купли-продажи (sales contracts) и контрактов о найме (employment contracts) стал классическим вкладом в изучение отношений найма.28 Договоры о купле-продаже представляют собой соглашения о выполнении тех или иных работ, тогда как контракты о найме предусматривают использование управленческой власти, причем обе стороны соглашаются, что некоторые конкретные аспекты их взаимоотношений (в известных границах) будут определяться в зависимости от конкретных обстоятельств. Таким образом, приспосабливаемость (adaptability) к условиям служит ключевым элементом контракта о найме. Когда речь идет о договорах, которые заключаются в условиях неопределенности и для которых сложные контракты, включающие условия на случай непредвиденных обстоятельств, не подходят (ввиду непомерных издержек на их заключение), тогда контракт о найме - ceteris paribus - имеет очевидные преимущества по сравнению с договором о купле-продаже.

Алчиан и Демсетц утверждают, однако, что характеризовать отношения между нанимателем и наемным работником с помощью категории власти - значит впадать в иллюзию.29 С их точки зрения, целесообразность контракта о найме обусловлена нераздельностью технико-экономических связей. Если невозможно (а если возможно, то лишь ценою непомерных затрат) оценить предельный продукт, создаваемый рабочими, которые заняты на работах с бригадной организацией труда, то назначается руководитель, чья функция - контролировать производительность труда рабочих. Более того, руководитель этот предъявляет определенные притязания, приписывая своим усилиям создание всего "остаточного продукта"- излишка сверх намеченного выпуска. Такой излишек и определяется указанными авторами как результат функционирования "классической капиталистической фирмы".

Уильямсон, Уоктер и Харрис утверждают, что понятие классической капиталистической фирмы (определенное указанным выше образом) мало что дает, так как нераздельность технико-экономических связей в лучшем случае может объяснить функционирование небольших производственных звеньев.30 Эти авторы подчеркивают, что решение производственной задачи требует возобновления контрактов; и если речь идет о таких операциях, на которых рабочие непосредственно на практике овладевают необходимыми навыками, повышая свою квалификацию, то отношения найма следует рассматривать под углом зрения не столько технологии, сколько соображений об экономии издержек по осуществлению сделок. Обеспечить эффективность хозяйственных операций в таком случае - значит организовать соответствующие работы таким образом, чтобы совместные усилия могли обеспечить успешное приспособление фирмы к изменившимся рыночным и технологическим условиям. Исследования "внутрифирменного рынка труда" ("internal labor market") могут быть интерпретированы именно таким образом.31

Индивидуальные рыночные соглашения о найме на такие работы предполагают периодически возобновляемые переговоры, что само по себе означает для фирмы немалые расходы и мешает ее эффективному приспособлению к меняющейся обстановке. "Внутрифирменные рынки труда" предоставляют возможность так решить эту проблему, что ставки заработной платы "привязываются" главным образом к различным видам работ, а не к определенным работникам. В связи с этим возникает необходимость в соответствующей внутрифирменной системе урегулирования конфликтов. В итоге механизм заключения коллективных договоров об условиях найма так взаимодействует с механизмом внутрифирменной организации, что решаются общие задачи и в целом достигается снижение издержек по осуществлению хозяйственных сделок.

Вертикальная интеграция

Маккензи рассматривает проблему вертикальной интеграции, полагая, что структура производства идеальна.32 В центре исследования стоит следующий вопрос: как сказывается на эффективности тот факт, что какие-то промежуточные товары или услуги (которые используются в производстве, сочетаясь в различных пропорциях с другими факторами производства, поставляемыми на конкурентной основе) удается приобрести лишь на монополистических условиях. Материальные стимулы, побуждающие фирму, расположенную "ниже" по технологической цепочке, неэффективно (с точки зрения уровня реальных издержек производства) сочетать факторы производства, исчезают в тех случаях, когда монополистическое предложение соответствующих товаров или услуг и фирма, занятая промежуточным использованием этих товаров или услуг, объединяются между собой. Эта идея получила развитие в работах ряда авторов, а Фредерик Уоррен-Боултон использовал ее для оценки последствий интеграции на рынках конечного продукта.33

В основе предложенного Стиглером объяснения вертикальной интеграции лежат наблюдения за реальным жизненным циклом данной отрасли: интеграционные связи фирм складываются на ранней стадии развития этой отрасли, с течением времени они играют все меньшую роль и вновь оживляются, когда отрасль вступает в стадию упадка.34 При таком подходе используют традиционный аппарат кривых издержек; теоретической же основой этого подхода служит положение Адама Смита о том, что разделение труда лимитируется размерами рынка.

Похоже, однако, что логическое обоснование описанного Стиглером типа поведения фирмы исходит из того же принципа экономии издержек по установлению экономических связей.35 Его соображения чрезвычайно близки к аргументации, которая была развита применительно к отношениям найма. В тех случаях, когда существует ограниченное число поставщиков, а также оказывается существенным то, что нужные сведения приобретаются непосредственно в процессе деятельности (learning by doing), изолированные соглашения на рыночной основе сопряжены с риском, которым чреват всякий процесс торга. В остальных случаях к выгоде всех специализация одной или нескольких фирм будет, видимо, характеризовать условия предложения как на ранней, так и на поздней стадиях жизненного цикла данной отрасли. Иначе говоря, развитие технологии не служит препятствием для контрактных отношений; решающая роль принадлежит соображениям, относящимся к уровню издержек по установлению экономических связей.

Нельзя, однако, рассматривать внутрифирменные экономические связи, как если бы они были просто перенесены в фирму из рыночной сферы. Важную роль играет здесь и внутрифирменное регулирование этих связей. Эти проблемы исследовал Джон Батрик, проделавший интересный анализ "внутрифирменной контрактной системы" ("inside contracting system"), которая получила распространение на предприятиях обрабатывающей промышленности в Новой Англии после гражданской войны и была впоследствии вытеснена более всеобъемлющими формами управления.36 Гарантируя целостность собственности на предприятия и оборудование, "внутрифирменная контрактная система" оставляла за руководителями подразделений фирмы широкую автономию. Они не только нанимали рабочих и осуществляли надзор за рабочей силой, но и ежегодно вели переговоры с руководством компании о сдельных ставках оплаты труда. Все это создавало ряд проблем, которые по большей части сводились к конфликтам между владельцем фирмы и руководителями внутрифирменных подразделений по поводу эффективного приспособления фирмы к непредвиденным изменениям на рынке. Такие конфликты, по природе своей относящиеся к сфере установления экономических связей, объяснялись неполнотой соответствующих контрактов и склонностью работавших на подрядных началах руководителей своекорыстно использовать имевшуюся только у них информацию, а также преимущества, даваемые им опытом. Чтобы преодолеть эти помехи для эффективного приспособления фирмы к условиям рынка, пришлось преобразовать отношения квазиавтономии таким образом, что руководители внутрифирменных подразделений стали служащими и утратили возможность претендовать на часть прибыли от соответствующих операций.

Олигополия

Тонкий анализ проблемы олигополии, проделанный Уильямом Феллнером, сегодня считается классическим. Феллнер утверждает, что для олигополистических рынков невозможно выводить определенные цены и объемы выпуска продукции из взаимодействия спроса и предложения, которое складывается под влиянием технологических параметров и функций полезности.37 Напротив, немногочисленность контрагентов в условиях олигополии ведет к расширению сферы неопределенности. Хотя общепринятую теорию цен и можно использовать для очерчивания этой сферы, необходимо понятие "предположительной взаимозависимости"("conjectural interdependence"), чтобы установить, как именно осуществляется выбор в этих границах.

Признанная концепция взаимозависимости лежит в основе подхода, связанного с рассмотрением барьеров для доступа фирмы в данную отрасль, подхода, вызвавшего большой интерес в плане теории и политики регулирования. Этот подход был развит в работах Джо С. Бэйна и Паоло Силос Лабини, а завершенность и элегантность ему придал Франко Модильяни.38 фирмы, уже действующие в данной отрасли, как предполагают, ориентируются на получение максимальной прибыли и при этом руководствуются правилом, что уровень назначаемых ими продажных цен не должен стимулировать проникновение в отрасль потенциальных конкурентов. Из этой теории вытекает ряд поддающихся проверке выводов, согласно которым превышение цены товара над минимальными издержками его производства предстает как результат влияния таких факторов, как экономия, обусловленная ростом масштабов производства, размеры рынка и эластичность спроса.

Стремясь провести глубокое исследование проблемы олигополии под углом зрения поведения малых групп, Алмарин филлипс и Уильямсон обратились к соответствующей литературе по теории организации и социальной психологии.39 Так, они выявили ключевое значение взаимных контактов и факторов, влияющих на их эффективность. Динамический подход к исследованию межфирменных отношений позволяет сделать любопытный вывод, а именно: степень успеха тайных соглашений между фирмами изменяется в прямой зависимости от рыночной ситуации, в которой они действуют, так что в условиях вялого спроса и избытка мощностей подобные сговоры, надо полагать, можно легко обнаружить.

Стиглер исходит из того, что олигополисты посредством тайных соглашений стремятся максимизировать прибыли всех участвующих сторон; он пытается установить факторы, от которых зависит реализация таких намерений.40 Хотя Стиглер и признает, что сговаривающиеся фирмы должны как-то достигать соглашения о структуре цен, его внимание всецело сконцентрировано на проблеме осуществления подобных негласных соглашений. При этом его модель олигополии просто исходит из существования более или менее сложной структуры цен, предполагая (по крайней мере в неявном виде), что такая структура в "достаточной степени" отражает неоднородность продукта и покупателей, а также принимает во внимание риск привлечения в рассматриваемую отрасль потенциальных конкурентов.

Поскольку законным путем просто невозможно проверить, совпадают ли цены, объявленные продавцами, с фактическими ценами продажи (к тому же результаты подобной проверки всегда могут оказаться ненадежными), постольку тайное снижение цен можно выявить, лишь обратившись к ценам, уплаченным покупателями. Стиглер утверждает, что обычным средством обнаружения негласных скидок могут служить методы статистического анализа. В частности, основной признак того, что данная фирма предоставляет тайные скидки,- заключение ею таких сделок, которые при "реальной" расстановке сил она не смогла бы совершать. Статистические методы исследования проблемы олигополии позволяют делать некоторые выводы: 1) тайные соглашения фирм более эффективны на тех рынках, где покупатели точно сообщают об уплаченных ими ценах (как это делается, например, при правительственных закупках); 2) возможности тайных соглашений ограничены, если состав покупателей постоянно меняется (например, в строительстве); 3) эффективность тайных соглашений находится в обратной зависимости от количества продавцов и покупателей (а также от доли новых покупателей) и в прямой зависимости от величины, характеризующей разрыв между величиной различных фирм-продавцов.

Более общий подход к исследованию олигополии заключается в трактовке этой проблемы как проблемы договорных отношений (contracting problem).41 Соглашение между двумя и более сторонами будет тогда считаться привлекательным, если: 1) предмет соглашения (товар, услугу или образ действия) можно детально охарактеризовать в письменном виде; 2) данная совместная акция может принести общий выигрыш; 3) применение данного соглашения в условиях неопределенности не послужит поводом для дорогостоящего торга между сторонами; 4) контроль за соблюдением соглашения не требует больших издержек; 5) обнаруженные нарушения влекут за собой соразмерные взыскания, причем указанная процедура "наказаний" не предполагает особенно больших затрат. Анализ олигополистических соглашений как формы экономических связей позволяет сделать вывод, что (если не считать некоторых особых случаев) олигополистический тайный сговор провести в жизни нелегко.

Возможность разработки, осуществления и принудительного обеспечения сложных межфирменных соглашений, ориентированных на максимизацию прибыли всех участников, лимитируется факторами, значение которых можно объединить понятием "ограниченной целесообразности" ("bounded rationality") (сложный контракт, в должной мере гарантирующий приспособление фирм к условиям неопределенности, невозможно составить или же составление его обойдется непомерно дорого). Другое препятствие состоит в том, что условия этих соглашений не носят принудительного характера. Те или иные участники соглашения могут отказаться от его выполнения, если им это будет выгодно, и их можно призвать к порядку лишь посредством рыночных "репрессий", что может еще больше ослабить негласную договоренность. Итак, олигополию в отрасли не следует некритически отождествлять с ситуациями господства какой-либо одной фирмы или монополии. Монополист не нуждается в сложных контрактных связях или в использовании рыночных факторов, чтобы "поставить на место" нарушителя негласного сговора. Эти различия между олигополией и монополией никак нельзя недооценивать.

Сайерт и Де Гроот воспользовались предложенными Байесом моделями процесса принятия решений, чтобы по-новому подойти к проблеме дуополии.42 Вместо предположения, согласно которому оба дуополиста одновременно обнаруживают "близорукость", руководствуясь правилами, которые предполагают оптимизацию текущего дохода (такая посылка характерна для моделей Курно и дальнейших разработок на их основе), Сайерт и Де Гроот выдвинули предположение, что участники принимают решения в перемежающиеся отрезки времени и следуют одинаковым правилам принятия решений на протяжении смежных двух периодов; при этом каждый участник принимает такое решение, благодаря которому он максимизирует в долгосрочной перспективе свою совокупную прибыль, если другие участники действуют подобным же образом. Тогда, используя Байесов подход, можно показать, как достигается кооперативное решение.

Конгломераты

Структурный феномен, определяемый как конгломератная форма организации, вот уже на протяжении двух десятилетий представляет собой своего рода аномалию с точки зрения государственной политики регулирования. Источником путаницы в этом вопросе представляется неспособность принятой микроэкономической теории усмотреть во внутренней организации фирмы интересный объект для изучения.

Чтобы представить эту проблему должным образом, следует заметить, что конгломерат - это просто диверсифицированный вариант многофилиальной структуры, которую в 20-е годы начали использовать в рамках крупной корпорации как средство обеспечения контроля (и позитивного стимулирования). Корпорация строит свою организационную структуру не по функциональным линиям (производство, маркетинг, финансы и т. д.), определяя каждой из них самостоятельные задания, которые в крупных фирмах могут быть четко сформулированы, а расчленяется на несколько полуавтономных в оперативном отношении филиалов, руководители которых несут ответственность за их функционирование. Чендлер в своей классической работе рассмотрел процесс перехода крупной корпорации от организации на функциональной основе к многофилиальной структуре.43 Лоренс Франко описывает распространение этой организационной формы в Европе 60-х годов.44

В деле организации филиалов залогом успеха служит разделение стратегических и оперативных решений. Стратегические решения о распределении ресурсов между филиалами должны быть прерогативой центрального руководства; оперативные решения - прерогативой филиалов. Таким образом, центральное руководство берет на себя функции, выполнение которых обычно ассоциируется с функционированием рынков капитала. В самом деле, конгломератный вариант многофилиальной структуры можно рассматривать как "рынок капитала в миниатюре" ("miniature capital market"). Хотя его инвестиционные возможности ограничены, они используются фирмами с основательным знанием дела.45

Регулирование

В последние десять лет наблюдался новый сильнейший прилив интереса к изучению регулирования. Это было отчасти результатом появления работы Харви Эверча и Лилэнда Джонсона, которые показали, что воздействие факторов, ограничивающих влияние нормы прибыли на распределение ресурсов, можно легко оценить с помощью неоклассической модели.46 Такие факторы-"ограничители" побуждают фирму скорее использовать более капиталоемкую технологию, чем руководствоваться соображениями об уменьшении издержек производства. Появились и более общие трактовки этой модели благодаря прежде всего Элвину Клеворику и Элизабет Бейли.47 Однако, как отмечает Пол Джоскау, модель Эверча - Джонсона и последующие ее варианты не отражают сути процесса регулирования.48 Они упускают такого рода институциональные детали, которые трудно уловить с помощью неоклассического исследовательского аппарата. Столь же неопределенны возможности применения этих моделей в сфере политики.

Стиглер выдвинул концепцию, претендующую на роль теории регулирования на основе спроса и предложения. Согласно ей собственные интересы отраслей требуют регулирования, при этом правительство выступает в качестве поставщика.49 Хотя этот подход вызвал значительный интерес, показательно все же, что соответствующие диаграммы спроса и предложения до сих пор так и не были разработаны. Причины этого, возможно, кроются в том, что сами оси координат так и не были четко определены и параметры сдвига, обычно связываемые с меняющимся местоположением кривых спроса и предложения, так и не были выделены в явном виде. Джоскау отмечает, что в этом отношении данная концептуальная схема оставляет желать лучшего.

Подход к проблеме регулирования с позиций контрактных отношений был предложен Демсецом, утверждавшим, что можно получить удовлетворительные результаты, если вместо регулирования практиковать торги с предоставлением исключительного права на осуществление определенной деятельности (franchise bidding).50 Для этого необходимо возвращаться "к самому началу" организации контрактных отношений. Слабость традиционного анализа состоит в неспособности исследователей увидеть, что количество участников соответствующих торгов ex ante - это одно, а условия поставок ex post - нечто совсем другое. И хотя в результате экономии, обеспечиваемой расширением масштабов производства, в конце концов неизбежно должен будет остаться лишь один поставщик, на начальной стадии торгов вполне вероятна конкуренция между многими компаниями. Если большое число претендующих на успех участников торгов соперничают между собой за получение контракта (за рынок сбыта для таких товаров или услуг, издержки производства которых снижаются с увеличением масштабов производства), то формирующаяся в итоге цена не обязательно должна отражать воздействие чьей-либо монополистической мощи. Повторение торгов через регулярные промежутки времени позволит фирмам успешно приспосабливаться к изменяющимся условиям и сохранять преимущества конкуренции. Познер поддерживает рассмотренную выше идею замены регулирования торгами и специально подчеркивает, что такой подход должен практиковаться в условиях максимальной общественной информированности - вплоть до телевизионных репортажей о торгах.51

Исследование на микроэкономическом уровне проблем договорных отношений, связанных с заключением исключительных контрактов,- как в общем плане, так и применительно к использованию возможностей телевидения- обнаруживает, однако, что эта система организации сопряжена с гораздо более серьезными трудностями, чем признают ее сторонники.52 Так, в отношении многих отраслей коммунальных услуг оценка конкурирующих предложений о заключении контракта, осуществляемая на основе какой-то единой шкалы, представляется делом малоэффективным, если это вообще реально. Далее, приходится решать трудные вопросы, связанные с определением стандартного качества и контролем за качеством предоставляемых услуг; должны быть предусмотрены и "адаптационные" меры фирмы на период действия заключенного контракта. Наконец, фирмы, которые сумели заключить контракт, получают преимущества, связанные с приобретением все большего опыта в процессе практической деятельности; вместе с тем в случаях, когда по истечении срока соглашения контракт с указанной фирмой не возобновляется, неизбежно возникают сложные проблемы оценки различных видов материального имущества. Поэтому как только принимается первоначальный заказ на поставку, ослабевает уверенность в том, что заключение последующих контрактов будет происходить на основе конкуренции. Приведенные соображения не являются чисто умозрительными. В практическом отношении контракты со специальными привилегиями, как правило, связаны с тем, что фирмы должны располагать довольно разветвленным административным аппаратом, способным преодолеть упомянутые трудности. В результате имеет место существенное обострение предполагаемой такой системой дихотомии между "регулирующим контролем" ("regulatory controls"), с одной стороны, и функционированием "естественных экономических сил" - с другой.

Что касается новейших подходов к исследованию проблемы регулирования, наиболее перспективными представляются бихевиористский подход и неоклассическая постановка проблемы регулирования применительно к условиям дуополии.53 Бихевиористский анализ Джоскау сконцентрирован на изучении организационной структуры, средств регулирования и методов его осуществления, причем особое внимание автор уделяет тому, каким образом вся эта система приспосабливается к серьезным изменениям экономических и политических условий. Неоклассический подход Спенса основан на признании того, что при анализе обладающих полезностью услуг можно выделить два различных аспекта - уровень цен и качество услуг. Рассчитываются кривые реакции (reaction curves), согласно которым стратегия регулирующего учреждения предполагает оптимизацию цен, тогда как фирмы приспосабливаются к сложившейся ситуации, меняя качество услуг. В этих схемах рассматриваются как взаимодействия, описываемые моделями Курно, так и ситуации лидирования. Исследования такого рода показали, что при достаточно реалистических предпосылках регулирование нормы прибыли, по-видимому, открывает более выгодные перспективы, нежели регулирование цен.

Рынки

Хотя в предыдущих разделах более подробно рассматривались проблемы фирмы, а не характеристики рынков, нельзя упускать из виду один из наиболее важных разделов в литературе о фирмах и рынках, появившийся после 1950 г. Фирмы и рынки не только могут получить, но и действительно получают в литературе новую трактовку: они представляют собой альтернативные способы организации экономических связей. Более того, их объединяют отношения симбиоза.

Резюмируя, можно сказать, что основная идея исследований такова: в условиях, когда рыночный механизм испытывает значительные трудности при осуществлении сложных операций, имеет смысл изъять эти операции из рыночной сферы и заключить их в рамки фирмы. Так возникает внутрифирменный рынок труда - средство сокращения тех издержек, которые сопряжены с системой автономных рыночных соглашений о найме на непривлекательные работы; вертикальная интеграция служит фирме для того, чтобы за счет внутрифирменной организации компенсировались трудности на рынках промежуточных продуктов; при конгломератной форме организации фирма, по существу, "принимает на себя" функции, обычно осуществляемые рынками капитала. Словом, фирмы и рынки функционируют в теснейшем единстве друг с другом, и это обстоятельство должно учитываться в теоретических исследованиях. Такой подход в корне отличается от традиционного взгляда, согласно которому фирмы и рынки считаются "естественными" объектами анализа, границы между которыми заведомо предопределены (как будто они установлены каким-то специальным законом) и могут восприниматься как нечто заранее данное.54 По мере того как исследования об ограниченных возможностях рыночного механизма становятся все более утонченными, выясняется малая продуктивность подобных искусственных построений - в последнее время разработан сравнительный институциональный подход к изучению фирм и рынков.55

Хотя такие более общие институциональные исследования, посвященные фирмам и рынкам, занимают видное место в соответствующей новейшей литературе, заслуживает признания и значительный прогресс в анализе собственно рыночной сферы. Особенно следует отметить новаторскую работу Эрроу о рыночных контрактах, предусматривающих различные оговорки на случай непредвиденных обстоятельств, а также использование этих идей при изучении факторов риска.56 Существенный вклад в развитие этого направления внесли, в частности, Жерар Дебре и Рой Раднер.57 Джеймс Мид немало почерпнул из этой литературы, разрабатывая интересную трактовку индикативного планирования.58 Возможно, непредвиденный, но все-таки важный побочный результат упомянутых исследований состоит в том, что они позволили основательнее оценить круг возможностей, которыми располагает рыночный механизм. До тех пор пока не были ясно сформулированы строгие предпосылки, которые очерчивают необходимые условия существования целостной системы сделок на срок и выполнения ею своих (идеальных) функций распределения ресурсов, всякие попытки поставить под сомнение обманчивую идею насчет всемогущества рынков поневоле носили предположительный характер.

Заслуживают упоминания и интересные результаты в области изучения конкурентного равновесия и оптимальности по Парето, достигнутые с помощью математической теории линейных пространств.59 Исследования такого рода повлекли за собой уход в изысканно утонченные сферы теории общего равновесия, причем некоторые важные выводы в этой области вызвали серьезные возражения.60

Заключение

Содержащийся в данной главе общий обзор исследований по проблеме фирм и рынков, проведенных за последние 25 лет, по необходимости носит выборочный характер. Тем не менее можно сделать следующий вывод: указанная область экономического анализа служила объектом самого активного интереса исследователей и была отмечена немалыми достижениями. Неоклассическая теория продемонстрировала свою жизнеспособность, но вместе с тем для изучения проблем, которые в принципе плохо поддаются неоклассическому анализу, с очевидным успехом применялись иные исследовательские подходы. В качестве примера можно сослаться на сравнительное институциональное изучение вопросов, связанных с эффективностью альтернативных способов организации конкретных отношений. Другой пример - исследование институциональных проблем под углом зрения бихевиористской теории. Представляется, что в ближайшее десятилетие возможно плодотворное и взаимодополняющее развитие всех указанных направлений - неоклассической теории, концепции экономических связей и бихевиористского подхода.

Сравнительный анализ теорий фирмы и сущность современной корпорации |

|

|

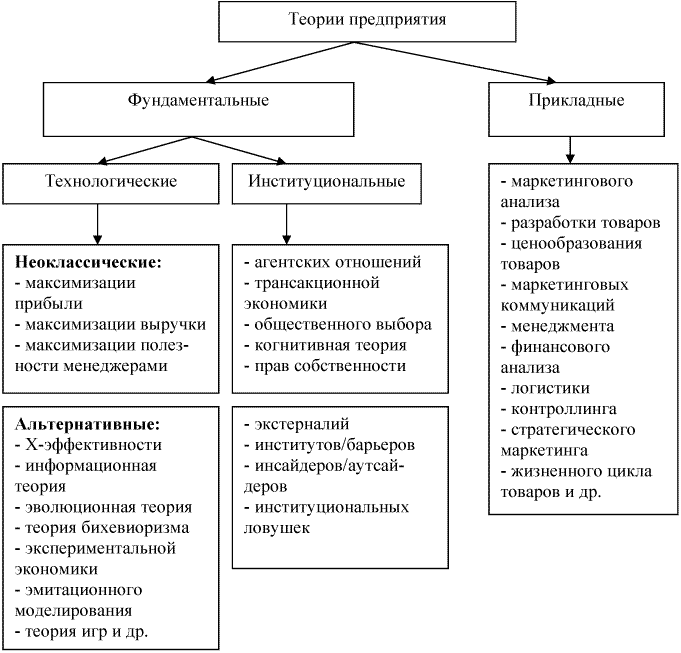

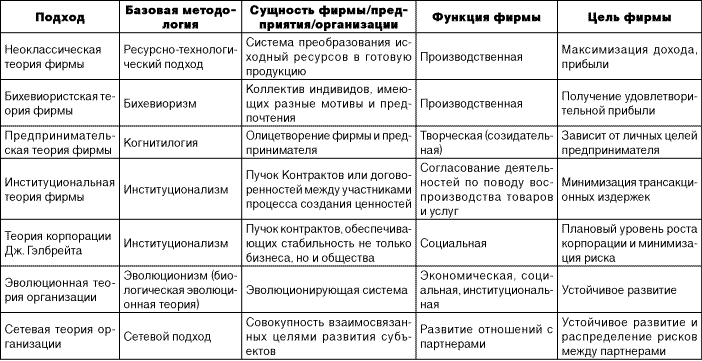

В соответствии с эволюцией экономической теории, которая в свою очередь обусловлена развитием экономики, постепенно менялся взгляд на фирму как основного участника рыночных отношений и производителя ценностей или общественных благ. Можно выделить три основных теоретических подхода к объяснению природы фирмы, существовавших до последнего времени: неоклассический, институциональный и управленческий (или предпринимательский). Последний также некоторые ученые называют прикладным, поскольку в рамках прикладных теорий (теории управления и предпринимательства) разработано множество подходов к определению природы фирмы. Институциональный подход на сегодняшний день является доминирующим, но внутри него можно рассматривать еще как минимум несколько теоретических подходов к определению роли и природы фирмы — эволюционную теорию фирмы, агентскую модель фирмы, контрактную модель фирмы, теорию корпорации Гэлбрейта, системно-интеграционную теорию предприятия Г.Б. Клейнера. Чтобы продемонстрировать весь многообразный спектр существующих теорий фирмы, приведем классификацию, предложенную Е.В. Поповым (рис.1) [1]. Как видно, автор выделяет технологический подход, который включает неоклассический подход и альтернативные ему теории фирмы; институциональные теории, а также прикладные. Среди прикладных автор выделяет основные сферы функциональных наук теории управления — теорию маркетинга, финансов, логистики и т.п. Фактически каждая из этих наук предлагает свой подход к описанию предприятия и его основных функций, поэтому вполне может рассматриваться как самостоятельная теория фирмы. |

|

|

Рис. 1. Классификация теорий предприятия Источник: Попов Е.В. Классификация миниэкономических теорий. Труды всероссийского симпозиума по миниэкономике. Пленарные доклады. — Екатеринбург, Институт экономики УрО РАН, 2002. — с.75. |

Целью статьи является попытка развития концепции современной социально-ориентированной корпорации с позиций синергетического подхода как наиболее полно отражающего современные аспекты и условия функционирования бизнес-субъектов. Однако прежде необходимо определить значение терминов «фирма», «предприятие», «корпорация», «организация». В экономической теории принято использовать термин «фирма». При этом под фирмой понимается юридически оформленный субъект экономической деятельности, который может включать в свой состав несколько предприятий (например, концерн, холдинг и т.п.). Под организацией (в смысле компании или фирмы) обычно понимается субъект социальной деятельности, который может не выполнять хозяйственной функции, а сосредоточиться только на выполнении социальной функции (например, общественная организация). В связи с этим термин «организация» в данном случае не отражает экономической сущности фирмы. Фирмой может считаться и корпорация, поскольку корпорация представляет собой акционерное общество (закрытого или открытого типа). Особенностью корпорации является факт наличия нескольких собственников (акционеров), которые на современном этапе все больше отделяются от прямого управления своей собственностью, осуществляемое нанятыми менеджерами. Отсюда термины «фирма» и «корпорация» могут использоваться как синонимы. Корпорация (фирма) в свою очередь может включать в себя различные предприятия и организации. На рис 1 представлена краткая характеристика теоретических течений, объясняющих природу фирмы. Неоклассический подход к теории фирмы Теория фирмы появилась в 1937 году благодаря известной статье Р. Коуза [2]. В классической экономической теории отдельной теории фирмы не существовало, был лишь общий подход к микроэкономике, в рамках которого фигурировала фирма как субъект хозяйственной деятельности. Тем не менее, в классической, а затем и в неоклассической теории под фирмой понимается, прежде всего, предприятие (производственная единица), которое рассматривается с позиций ресурсно-технологического подхода. Предприятие — это система преобразования исходных ресурсов в готовую продукцию. Важнейшую роль играет производственная функция. Цель фирмы — максимизация дохода (прибыли). Этот подход также носит название маржиналистского, поскольку максимизирует функцию прибыли. Маржиналистский подход предполагает, что поведение фирмы полностью определяется ее владельцем, который является как собственником, так и управленцем в одном лице. В силу этого его поведение полностью рационально и априори на рынке он (фирма) максимизирует функцию прибыли, то есть пытается наиболее эффективно (прибыльно) использовать существующие ресурсы. Соответственно целью фирмы объявляется достижение максимума прибыли. Маржиналистский подход к теории фирмы полезен в случае, когда рынок является конкурентным. Если же мы имеем дело с монополией или олигополией, то полезность такого подхода резко снижается. Ограниченность данного подхода также проявляется в том, что фирма рассматривается как однородная, то есть управляемая одним управляющим, который и принимает все решения. Принимаются также жесткие ограничения на количество товаров (не более двух) и факторы внешней среды (однородный спрос и конкуренция). Очевидно, что данный подход уместен только для академического обучения в рамках университетов, но никак не отражает реалий рынка. Бихевиористский подход Бихевиористы базируются на постулатах классической теории экономики. Однако, бихевиористы указывают на то, что не всегда фирмы преследует цели максимизации прибыли. Поэтому надо следить за поведением компании, изучать его и только на основе этого поведения обобщать цели деятельности. Типичным представителем бихевиоризма является Саймон, который считает, что «фирмы будут стремиться достигнуть скорее удовлетворения, чем максимизации» [3]. В рамках данной теории предлагается рассматривать фирму как коллектив индивидов, имеющих разные мотивы и предпочтения. Процесс принятия решения состоит в согласовании множества существующих целей и потребностей разных индивидов. Как видно, данный подход ближе к реальности, поскольку признает, что цели фирмы могут зависеть от разных ситуаций и людей, которые управляют фирмой. Тем не менее, данный подход не позволяет найти общую методологическую основу для объяснения целей деятельности фирмы. Институциональный подход С позиций данного подхода фирма есть пучок контрактов или договоренностей между участниками процесса производства. Родоначальниками данной теории являются Р. Коуз и О. Уильямсон [4]. Сегодня данный подход является ключевым к объяснению природы фирмы в рамках новой институциональной экономической теории. Институты влияют на деятельность фирмы, создают условия и правила для бизнеса, которые определяют стабильность и безопасность бизнеса. Сама фирма рассматривается как формальный институт (учреждение). Рынок также рассматривается как институт, но неформальный. Существование институтов делает необходимым их взаимодействие, что связано с затратами (трансакционными издержками). Трансакционные издержки возникают в связи с необходимостью поиска и оценки информации о потенциальном партнере, проведения переговоров и заключения контрактов, а также в связи с защитой этих контрактов. Поскольку трансакционные издержки начинают играть все более важную роль, то целью фирмы в данном подходе провозглашается минимизация трансакционных издержек. Рост фирмы также объясняется попыткой экономить на трансакционных издержках, которые в случае, например, поглощения поставщика, превращаются во внутренние накладные расходы. До тех пор, пока рост фирмы позволяет удерживать накладные расходы на уровне более низком, чем издержки контрактации (трансакционные издержки), фирма будет расти (за счет вертикальной интеграции). Ограниченность этого подхода проявляется в том, что поскольку затруднена оценка трансакционных издержек, то еще более сложно ставить цель их минимизации. На практике компании вообще не ведут учет трансакционных издержек и контролируют их скорее интуитивно, либо за счет введения жестких стандартов обслуживания клиентов. Помимо этого, под сомнением находится и реальность цели минимизации трансакционных издержек, которая невозможна в принципе, поскольку эти издержки в условиях развития маркетинга взаимоотношений и управления лояльностью партнеров постоянно растут. Поэтому данный подход в чистом виде также не отражает истинных реалий рынка и природу фирмы. Теория предпринимательства В рамках данного подхода фирма и предприниматель рассматриваются как единое целое. Личность предпринимателя и его способности определяют успех или неуспех фирмы и ее поведение. Цель фирмы зависит от целей самого предпринимателя. Данный подход кажется наиболее приемлемым, поскольку не ограничивает деятельность фирмы единственной оптимизационной моделью, а предлагает целый спектр вариантов поведения, зависящих от конкретной личности и факторов среды. Однако, очевидно, что этот подход может использоваться для описания деятельности только малой фирмы — той, где предприниматель является собственником и управленцем в одном лице. Теория корпорации Дж. Гэлбрейта [5] Теория Гэлбрейта, в отличие от всех других подходов, в качестве основного участника институциональной экономики в новом индустриальном обществе рассматривает крупные корпорации. Гэлбрейт выделяет две части экономики — рыночную и планируемую. К рыночной экономике он относит малый бизнес, где действуют законы рынка, то есть предприниматели зависят от спроса. Планируемую часть экономики представляют крупные корпорации. За счет доминирования на рынке крупные корпорации планируют уровень будущих цен и подготавливают своих потребителей к покупке производимых товаров. Огромные размеры корпорации определяют ее важную экономическую и усиливают социальную роль на рынке и в обществе. В связи с этим трансформируются цели корпорации: цели максимизации прибыли заменяются более социальными целями достижения стабильности и безопасности общества и потребителей, то есть фактически целью становится достижение планового уровня прибыли и роста бизнеса. Важно, что цель планового роста не противоречит целям ни общества в целом, ни различных видов стейкхолдеров корпорации, включая ее сотрудников, топ-менеджеров и т.п. Действительно, современная крупная корпорация играет все более важную роль в государственной экономике. Она создает рабочие места, платит заработную плату сотрудникам, налоги государству, дивиденды акционерам. Фактически корпорация становится гарантом развития национальной экономики (а транснациональная корпорация гарантом развития мировой экономики). Аккумулируя у себя огромные ресурсы, корпорации переходят от более рискованных целей (максимизация прибыли) к менее рискованным (гарантированный уровень прибыли и рост бизнеса). Избежание риска становится более важным, чем принятие высокого риска для достижения максимальной прибыли. Таким образом, стабильность и безопасность корпорации (а следовательно ее потребителей, общества, сотрудников и акционеров) становятся приоритетными стратегическими целями. Развивая идеи Дж. Гэлбрейта, С.Ю. Полонский утверждает, что институциональная природа фирмы раскрывается в том, что наличие институтов снижает риски, которые свойственны любому трансформационному или обменному процессу. А следовательно, крупную корпорацию, по его мнению, следует рассматривать как институт обеспечения стабильности и безопасности рынка для всех стейкхолдеров корпорации [6]. Эволюционная теория организации Эта теория организации построена на основном принципе эволюционной теории — принципе многих уровней в применении к предприятию. В соответствии с этим принципом предприятие эволюционирует одновременно на нескольких внешних и внутренних уровнях, которые находятся в интерактивной связи. Порядок на одном уровне влияет на состояние других уровней. Согласно С. Закс, при принятии во внимание всех уровней, как внутренних, так и внешних, очевидно, что для предприятия, для его успеха в процессе отбора существенны не только экономические, но и общественные критерии эффективности. Их учет неизбежен, если менеджеры намерены успешно работать в условиях динамики и нарастающей сложности самого предприятия и окружающей среды. Принцип многих уровней указывает также, что на каждом из них действуют, хотя и в разной форме, оба основных эволюционных правила — стремление к сохранению идентичности и адаптация к внешней среде [7]. Выделяют пять взаимодействующих, стратегически важных уровней активности для предприятия: 1. Уровень базовых системных элементов, в качестве которых в социальных системах выступают «мемы». Активность предприятий протекает в трех измерениях — гуманитарном, институциональном и содержательном. «Мемы» в гуманитарном измерении — это ключевые ценности предприятия. «Мемы» в институциональном измерении — идеи и принципы, которые находят применение при разработке ключевых процессов и структур. «Мемы» в содержательном измерении — ключевые компетенции. По С. Закс, современная меметика утверждает, что от «мемов» зависит, какую информацию организация воспринимает и как ее обрабатывает, какие цели ставят индивиды и что они делают для их достижения. 2. Уровень товарно-рыночных комбинаций — главный объект теории стратегии. На данном уровне на первый план выдвигается функция среднего менеджмента и его взаимодействие с высшим менеджментом при формировании стратегии предприятия. 3. Уровень предприятия. В рамках стратегической теории этот уровень включался главным образом в сферу портфельного менеджмента стратегических хозяйственных единиц. Фактически на этом уровне осуществляется попытка увязать два основных принципа эволюции на уровне предприятия — сохранение его идентичности и адаптация к меняющейся внешней среде. 4. Уровень альянсов. В соответствии с эволюционной теорией часто экономическому оказывается более выгодной кооперация, а не конкурентная борьба. В качестве партнеров по альянсам могут рассматриваться не только коммерческие, но и некоммерческие структуры. Союзы, прежде всего с некоммерческими группами интересов, могут как усиливать, так и затормаживать эволюцию организации. 5. Уровень общества. Предприятие обязательно должно рассматривать свою позицию в более широком социальном контексте, чтобы обеспечить свое устойчивое развитие. Сетевая теория организации Этот подход предполагает рассмотрение предприятия как совокупности фирм-партнеров, объединенных в единую цепочку создания ценности и взаимодействующих для достижения единых стратегий целей, связанных с повышением устойчивости сети. Сети возникли в ответ на распространение процессов аутсорсинга и развития ключевых компетенций. Партнеры в сети специализируются на осуществлении определенных видов деятельности или оказании услуг, наращивают профессионализм в этой сфере, что позволяет на выходе иметь более качественную и конкурентоспособную по цене продукцию. Основным объектом анализа в сети становятся отношения между субъектами, качество которых (доверие, удовлетворенность, эффективность коммуникаций и т.п.) определяют устойчивость сети. На данный момент теория находится в активной фазе роста (развития). Как видно, каждый подход имеет прочную методологическую основу и базируется либо на ресурсном подходе, либо на бихевиористском, институциональном, эволюционном или на методологии когнитивной психологии, исследующей поведение человека с учетом индивидуальных способностей к мышлению и личностных особенностей индивида. Каждый подход со своих позиций анализирует один и тот же объект (предприятие или фирму), пытаясь объяснить его природу и определить целевую функцию. С позиций науки очень важно использовать объектно-субъектный подход, позволяющий выявить объект и субъект управления и функцию целеполагания. Очевидно, что развитие новой институциональной теории дает возможность по-новому взглянуть на предприятие как важнейшего участника процесса удовлетворения потребительских ценностей. Если классическая теория экономики рассматривала предприятие как систему по преобразованию исходных ресурсов в готовую продукцию (основная функция предприятия — производственная), то институциональная теория рассматривает предприятие как пучок контрактов или договоренностей между участниками процесса по созданию ценности. При этом каждое предприятие может самостоятельно выбирать — производить самому или купить на стороне. Однако, вызывает некоторое сомнение, что сущность фирмы или цель ее создания состоит в том, чтобы минимизировать трансакционные издержки. Скорее автор согласится в С.Ю. Полонским, который отмечает, что институциональная природа предприятия предполагает наличие институтов, которые снижают риски, свойственные любому трансформационному или обменному процессу. Люди как рыночные субъекты больше доверяют фирме (институту), чем отдельным частным лицам. Поэтому объединение людей для создания компаний (институтов) — это процесс, обусловленный человеческим желанием избежать потенциальных рисков или обмана, то есть гарантировать себе безопасность трансакций, а не их более низкую стоимость. Люди склонны более доверять фирмам, то есть институтам. Таким образом, социально-экономическая сущность институтов состоит в том, что с их помощью люди пытаются снизить риски во внешней среде и гарантировать безопасность вложения капитала в разной форме (например, вложение своего труда может также рассматриваться как вложение капитала при найме на работу). Формальные и неформальные институты гарантируют исполнение определенных ожиданий индивидов, удовлетворение их потребностей и получение определенных ценностей, на которые они рассчитывают [8]. Теория предпринимательства также вносит собственный вклад в повышение роли личности (в данном случае личности управленца или лица, принимающего решения), от которой во многих случаях зависит успех всей компании. В развитие теории фирмы можно добавить необходимость более тщательного исследования процесса межличностного взаимодействия внутри фирмы и его влияния на общий успех бизнеса. Важно также отметить современную тенденцию, изменяющую роль фирмы в системе удовлетворения потребительских ценностей. Если раньше предприятие возникало как ответ на существующие рыночные потребности, то сегодня все чаще предприятие возникает для того, что бы создавать потенциальный спрос на новые потребности, которые были разработаны внутри фирмы. Таким образом, все чаще институты традиций (особенно в сфере потребления) формируют не потребители, а предприятия. Это повышает социальную ответственность предприятия перед обществом, что требует развития не только внешней институциональной среды для контроля за деятельностью предприятия, но и развития внутренней институциональной среды (внутри предприятия) для обеспечения социально-ответственного принятия решений сотрудниками фирм. В связи с этим в предпринимательской деятельности развиваются идеи и концепции построения внутренних институциональных структур современной корпорации, способствующие более гибкому и адекватному реагированию на изменение условий внешней среды и достижение координации с бизнес-партнерами, в том числе и государством. Такой структурой является корпоративная культура, определяющая ценности корпорации, а также модели ее поведения со стейкхолдерами, включая общество в целом. Таким образом, краткий обзор подходов к описанию сущности фирмы показывает, что ни один из них не дает целостного системного представления о природе фирмы, поскольку акцентируется на отдельных важных элементах, объясняющих природу фирмы, нивелируя значение других, не менее существенных (табл.1). Еще одной причиной существующей сложности и противоречивости подходов к описанию сущности фирмы является тот факт, что на практике существует целая типология фирм — малые фирмы, средние, крупные, группы фирм. Не менее существенное значение имеет форма собственности (частная, государственная, смешанная) и организационно-юридическая форма (ЗАО, ОАО и т.п.). Поэтому выработка общей теоретической концепции, подходящей к любому типу компаний, представляется на данный момент сложной научной задачей. |

|

Таблица 1 Сравнительная характеристика подходов к определению сущности фирмы |

|