- •Старый и новый институционализм. Эволюция теории.

- •Модификация институционалистами предпосылок неоклассического экономического анализа. Поведенческие предпосылки институционального анализа.

- •2. Индивиды формируют вид и порядок экономической системы

- •3. Коллективные действия – сумма индивидуальных действий

- •4. Возможность объяснения любых социальных явлений через призму индивидуальных действий

- •4. Определение и функции институтов.

- •Норма как базовый элемент институтов.

- •Система норм командной экономики.

- •1.1 Утилитаризм

- •1.2 Рациональное действие

- •1.3 Норма доверия

- •1.4 Соглашение о взаимном оказании услуг

- •1.5 Норма легализма

- •8. Система норм рыночной конституции.

- •2.1 Утилитаризм

- •2.2 Целерациональное действие

- •2.3 Доверие

- •2.4 Эмпатия

- •2.5 Свобода

- •2.6 Легализм и уважение права собственности

- •Типы и соотношение соглашений.

- •Определение трансакций и трансакционных издержек, их уровни и основные виды.

- •Вопрос 2.

- •Вопрос 3. Виды трансакционных издержек Любая классификация наталкивается на проблему подведения различных экономических явлений к общему знаменателю.

- •Вопрос 4. Проблема количественной оценки трансакционных издержек

- •12. Способы экономии трансакционных издержек.

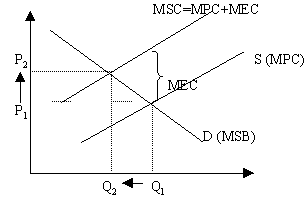

- •14. Трансакционные издержки и внешние эффекты.

- •Вопрос 3. Виды трансакционных издержек Любая классификация наталкивается на проблему подведения различных экономических явлений к общему знаменателю.

- •Внешние эффекты и производство общественных благ

- •Формы проявления внешних эффектов

- •Причины возникновения внешних эффектов

- •Государственное регулирование внешних эффектов

- •15. Альтернативные способы интернализации внешних эффектов. Теорема Коуза.

- •18. Типы собственности и их институциональная характеристика.

- •Наивная теория прав собственности

- •Теория групп давления

- •Теория рентоориентированного поведения

- •2. Спецификация и размывание прав собственности

- •3. Теорема Коуза

- •4. Системы прав собственности

- •28. Моральный риск и способы его предотвращения.

- •29. Оппортунистическое поведение и способы его предотвращения.

- •«Естественное состояние» человечества и частные механизмы защиты контракта

- •Обеспечение

- •Самовыполняющееся соглашение или «связывание рук»

- •Объединение интересов сторон

- •Защита третьей стороной. Механизм репутации

- •Правовая система защиты контракта

- •Издержки защиты договоров и институты, распределяющие риск

- •2.2.5. Издержки защиты контракта от третьей стороны

- •30. Понятие и типы контрактов: альтернативные способы организации сделки.

- •32.Теория фирмы Коуза, ее основные достоинства и недостатки.

- •33. Контрактные и иерархические теории фирмы. Теория фирмы Алчиана и Демсеца, ее достоинства и недостатки.

- •38. Проблема принципала-агента в экономической организации.

- •17.3.4. Смешанная структура

- •40. Государство в институциональной структуре.

- •43. Государство и институциональные изменения.

- •44. Институциональные изменения и зависимость от пути развития.

- •46. Причины и типы внелегальной экономики.

- •47. Цена подчинения закону и цена внелегальности.

- •1.1. Цена подчинения закону

- •11.2. Структура внелегальной экономики

- •49.Макроэкономические последствия внелегальной экономики.

- •50. Проблемы теневой экономики в России

15. Альтернативные способы интернализации внешних эффектов. Теорема Коуза.

Внешний

эффект – это дополнительные издержки

или выгоды, получаемые экономическими

агентами и не отражённые в системе

цен.

Ua

= Ua (X, Ub(Y)) = Ua(X,Y)

Ua’/Ub’>0

– положительный внешний эффект

Ua’/Ub’<0

– отрицательный внешний эффект

U

– функция полезности.

Положительные

внешние эффекты возникают тогда, когда

деятельность одних экономических

субъектов приводит к возникновению

дополнительных выгод для других

субъектов, причем это не отражается в

ценах на производимое благо.

Отрицательные

внешние эффекты возникают тогда, когда

деятельность одних экономических

субъектов вызывает дополнительные

издержки для других.

Традиционно

в неоклассической теории проблема

внешних эффектов связывалась с «провалами

рынка», что оправдывало государственное

вмешательство, и решалась с помощью

«налога Пигу».

«Налог

Пигу» должен быть равен MEC, тогда

MSB=MSC.

Коуз

предложил оригинальную гипотезу, следуя

которой, отрицательные внешние эффекты

могут быть интернализированы с помощью

обмена правами собственности на объекты,

порождающие экстерналии при условии,

что эти права четко определены и издержки

обмена незначительны. И в результате

такого обмена рыночный механизм приведет

стороны к эффективному соглашению,

которое характеризуется равенством

частных и социальных издержек.

Трудности

при реализации положений данной теоремы

заключаются:

1)

в четком определении прав собственности;

2)

в высоких трансакционных издержках.

Наиболее

распространенным является формулировка

теоремы Коуза, данная Джорджем Стиглером:

«в условиях совершенной конкуренции

(при нулевых трансакционных издержках,

т.к. в этом случае монополии будут

вынуждены действовать как конкурентные

фирмы) частные и социальные издержки

будут равны».

Формулировка

Коуза несколько отличная: разграничение

прав собственности является существенной

предпосылкой рыночных трансакций …

конечный результат (который максимизирует

ценность производства) не зависит от

правового решения при предположении

нулевых трансакционных издержек.

Коуз

подчеркивал, что Стиглер не учел при

формулировке теоремы то, что при равенстве

частных и социальных издержек ценность

производства будет максимизироваться.

Это очевидно если принять следующую

трактовку социальных издержек, которую

дает Коуз.

«Социальные

издержки представляют собой наивысшую

ценность, которую могут принести факторы

производства при их альтернативном

использовании». Но любой предприниматель

приступит к производству в случае, когда

его частные издержки будут меньше, чем

ценность продукта произведенного с

помощью привлеченных факторов.

Следовательно, равенство социальных и

частных издержек подразумевает

максимизацию ценности производства.

Иногда

ошибочно на основании этой теоремы

делается вывод о том, что «Коузианский

мир» - это мир с нулевыми трансакционными

издержками. В действительности это не

так.

Коуз

наоборот, своей теоремой показывает

значимость трансакционных издержек

для экономического анализа «реально

происходящих событий».

«В

мире с нулевыми трансакционными

издержками ценность производства будет

максимизироваться при любых правилах

об ответственности». Иными словами при

нулевых трансакционных издержках

правовые нормы не имеют значения для

максимизации.

«При

ненулевых трансакционных издержках

закон играет ключевую роль в определении

того, как используются ресурсы… Внесение

всех или части изменений (ведущих к

максимизации производства В.В.) в

контракты оказывается делом чересчур

накладным. Стимулы к осуществлению

некоторых шагов, которые бы привели к

максимизации производства, исчезают.

От закона зависит, каких именно стимулов

будет недоставать, поскольку он

определяет, как именно нужно изменить

контракты, чтобы осуществить те действия,

которые максимизируют ценность

производства».

Получается

парадоксальная ситуация, в случаях

«несостоятельности рынка» мы де факто

признаем наличие положительных

трансакционных издержек, в противном

случае рынок автоматически приводил

бы в состояние оптимальности, обеспечивающие

максимизацию ценности производства.

^ Теорема

Коуза

Если

права собственности четко специфицированы

и трансакционные издержки равны 0, то

структура производства будет оставаться

неизменной независимо от изменений в

распределение прав собственности. Если

отвлечься от эффекта дохода.

Правило

собственности : кому бы не принадлежало

первоначально право на использование

собственности,итоговая структура

производства остаётся неизменной.сдвиги

по кривой контрактов будут отражать

перераспределение дохода в зависимости

от того,кому принадлежит право

собственности.

Значение

теоремы Коуза:

Проблема

внешнего эффекта часто бывает

надуманная.первоначально решение

проблемы надо предоставить самим

участникам бизнеса.

Возможно

решение без государственного участия,

для этого необходимо 2 условия

Стабильность

частной собственности

Третья

сторона должна помочь встретится

участникам бизнеса

Государство

в данной ситуации является гарантом

условий и только.

Когда

ТАИ не равны 0 и права собственности не

специфицированы могут возникать проблемы

с определением паретто

оптимального.

Альтернативным

способом распределения является правило

ответственности.когда третья сторона

определяет как должно быть перераспределено

богатство (по П.О.)

Альтернативные

способы интернализации внешних эффектов.

Правило собственности. Правило

ответственности.

«Налог

Пигу» должен быть равен MEC, тогда

MSB=MSC.

Коуз

предложил оригинальную гипотезу, следуя

которой, отрицательные внешние эффекты

могут быть интернализированы с помощью

обмена правами собственности на объекты,

порождающие экстерналии при условии,

что эти права четко определены и издержки

обмена незначительны. И в результате

такого обмена рыночный механизм приведет

стороны к эффективному соглашению,

которое характеризуется равенством

частных и социальных издержек.

Трудности

при реализации положений данной теоремы

заключаются:

1)

в четком определении прав собственности;

2)

в высоких трансакционных издержках.

Наиболее

распространенным является формулировка

теоремы Коуза, данная Джорджем Стиглером:

«в условиях совершенной конкуренции

(при нулевых трансакционных издержках,

т.к. в этом случае монополии будут

вынуждены действовать как конкурентные

фирмы) частные и социальные издержки

будут равны».

Формулировка

Коуза несколько отличная: разграничение

прав собственности является существенной

предпосылкой рыночных трансакций …

конечный результат (который максимизирует

ценность производства) не зависит от

правового решения при предположении

нулевых трансакционных издержек.

Коуз

подчеркивал, что Стиглер не учел при

формулировке теоремы то, что при равенстве

частных и социальных издержек ценность

производства будет максимизироваться.

Это очевидно если принять следующую

трактовку социальных издержек, которую

дает Коуз.

«Социальные

издержки представляют собой наивысшую

ценность, которую могут принести факторы

производства при их альтернативном

использовании». Но любой предприниматель

приступит к производству в случае, когда

его частные издержки будут меньше, чем

ценность продукта произведенного с

помощью привлеченных факторов.

Следовательно, равенство социальных и

частных издержек подразумевает

максимизацию ценности производства.

Иногда

ошибочно на основании этой теоремы

делается вывод о том, что «Коузианский

мир» - это мир с нулевыми трансакционными

издержками. В действительности это не

так.

Коуз

наоборот, своей теоремой показывает

значимость трансакционных издержек

для экономического анализа «реально

происходящих событий».

«В

мире с нулевыми трансакционными

издержками ценность производства будет

максимизироваться при любых правилах

об ответственности». Иными словами при

нулевых трансакционных издержках

правовые нормы не имеют значения для

максимизации.

«При

ненулевых трансакционных издержках

закон играет ключевую роль в определении

того, как используются ресурсы… Внесение

всех или части изменений (ведущих к

максимизации производства В.В.) в

контракты оказывается делом чересчур

накладным. Стимулы к осуществлению

некоторых шагов, которые бы привели к

максимизации производства, исчезают.

От закона зависит, каких именно стимулов

будет недоставать, поскольку он

определяет, как именно нужно изменить

контракты, чтобы осуществить те действия,

которые максимизируют ценность

производства».

Получается

парадоксальная ситуация, в случаях

«несостоятельности рынка» мы де факто

признаем наличие положительных

трансакционных издержек, в противном

случае рынок автоматически приводил

бы в состояние оптимальности, обеспечивающие

максимизацию ценности производства.

^ Теорема

Коуза

Если

права собственности четко специфицированы

и трансакционные издержки равны 0, то

структура производства будет оставаться

неизменной независимо от изменений в

распределение прав собственности. Если

отвлечься от эффекта дохода.

Правило

собственности : кому бы не принадлежало

первоначально право на использование

собственности,итоговая структура

производства остаётся неизменной.сдвиги

по кривой контрактов будут отражать

перераспределение дохода в зависимости

от того,кому принадлежит право

собственности.

Значение

теоремы Коуза:

Проблема

внешнего эффекта часто бывает

надуманная.первоначально решение

проблемы надо предоставить самим

участникам бизнеса.

Возможно

решение без государственного участия,

для этого необходимо 2 условия

Стабильность

частной собственности

Третья

сторона должна помочь встретится

участникам бизнеса

Государство

в данной ситуации является гарантом

условий и только.

Когда

ТАИ не равны 0 и права собственности не

специфицированы могут возникать проблемы

с определением паретто

оптимального.

Альтернативным

способом распределения является правило

ответственности.когда третья сторона

определяет как должно быть перераспределено

богатство (по П.О.)

Альтернативные

способы интернализации внешних эффектов.

Правило собственности. Правило

ответственности.

Внешний эффект – это получаемые экономическими агентами выгоды (или издержки), не отражаемые в системе цен. Внешние эффекты могут быть положительные и отрицательные, а так же внешние эффекты в производстве и в потребление Ua = Ua (X, Ub(Y)) = Ua(X,Y) Ua’/Ub’>0 – положительный внешний эффект Ua’/Ub’<0 – отрицательный внешний эффект Одним из примеров интернализации внешних эффектов,т.е. перевода внешнего эффекта во внутренний, может служить ввод налога на производство. Рассмотрим альтернативный способ интернализации: теорема Коуза. Теорема Коуза. Если права собственности четко специфицированы и трансакционные издержки равны 0, то структура производства будет оставаться неизменной независимо от изменений в распределение прав собственности. Если отвлечься от эффекта дохода. Правило собственности : кому бы не принадлежало первоначально право на использование собственности,итоговая структура производства остаётся неизменной.сдвиги по кривой контрактов будут отражать перераспределение дохода в зависимости от того,кому принадлежит право собственности. Значение теоремы Коуза: Проблема внешнего эффекта часто бывает надуманная.первоначально решение проблемы надо предоставить самим участникам бизнеса. Возможно решение без государственного участия, для этого необходимо 2 условия Стабильность частной собственности Третья сторона должна помочь встретится участникам бизнеса Государство в данной ситуации является гарантом условий и только. Когда ТАИ не равны 0 и права собственности не специфицированы могут возникать проблемы с определением паретто оптимального. Альтернативным способом распределения является правило ответственности.когда третья сторона определяет как должно быть перераспределено богатство (по П.О.)

16. Понятие системы прав собственности и механизм ее возникновения. Уровни собственности.

В стандартных неоклассических моделях трансакционные издержки не присутствуют, т. е. молчаливо принимаются равными нулю. Свою главную заслугу теоретики прав собственности видят в отказе от этой предпосылки как нереалистичной и введении в научный оборот идеи положительных издержек трансакции. Согласно теореме Коуза, именно благодаря положительным трансакционным издержкам права собственности имеют значение. Будучи раз установленными, права собственности начинают определять сравнительную привлекательность возможных способов поведения, делают одни виды деятельности более дорогостоящими, чем другие. Поскольку права собственности уже не могут перераспределяться легко, без каких бы то ни было затрат (как при нулевых трансакционных издержках), обмен правами собственности будет протекать в границах, в каких выгоды от их передачи превосходят связанные с этим издержки. Альтернативные системы собственности предполагают разный уровень трансакционных издержек на один и тот же вид хозяйственной деятельности. Это приводит к неодинаковому объединению правомочий в кластеры, к выбору разных контрактных форм. Кроме того, альтернативные правовые режимы требуют разных затрат на свое содержание и защиту. Чем дешевле обходится защита прав собственности, тем эффективнее она будет проводиться.

В условиях системы частной собственности собственником является индивидуум, чье слово в решении вопросов об использовании ресурса общество признает окончательным. Таким образом, отдельные индивидуумы находятся в привилегированных позициях в смысле доступа к тем или иным ресурсам: доступ открыт только собственнику или лицам, которым он передал или делегировал свои правомочия.

При системе государственной (коллективной) собственности проблема решается введением правил, согласно которым доступ к редким ресурсам регулируется ссылками на коллективные интересы общества в целом. Это предполагает, во-первых, установление неких правил, определяющих, в чем же именно заключается коллективный интерес (благо общества), а во-вторых, разработку процедур, переводящих этот общий принцип в конкретные способы принятия решений по использованию каждого отдельного ресурса (т. е. решается ли это голосованием, делегированием прав профессиональным экспертам, единоличным распоряжением верховного правителя и т. д.). Никто в этих условиях не находится в привилегированном положении в том смысле, что как индивидуумы все исключены из доступа к ресурсам, поскольку ничья ссылка на личный интерес не признается достаточной для их использования. Совладельцы государственной собственности не обладают единоличными исключительными, продаваемыми на рынке правами по использованию ресурса.

При системе общей (коммунальной) собственности также никто не находится в привилегированной позиции, но здесь, наоборот, доступ открыт всем без исключения. Когда объем ресурсов ограничен, регулятором становится принцип «первым занял, первым воспользовался»[10].

По мнению западных авторов, эти три системы собственности нигде не встречаются в чистом виде, во всех обществах они «перемешаны» в различных пропорциях. При этом на некоторые виды ресурсов во всех обществах распространяется одна и та же форма собственности. Так, практически везде предметы одежды находятся в индивидуальной собственности, городские парки - в общей, оборона - в государственной и т. д. Кроме того, при системе частной собственности благодаря свободе отпочковывания и рекомбинирования частичных правомочий могут складываться формы, «имитирующие» государственную или коммунальную собственность (акционерная собственность, например).

Согласно методологии трансакционного подхода, система общей собственности складывается там, где издержки по спецификации и защите индивидуальных прав собственности запретительно высоки. Выгоды от установления таких прав либо недостаточны, чтобы перевесить необходимые затраты, либо вообще отсутствуют, если ресурс имеется в изобилии.

Вместе с тем издержки, сопряженные с действием системы общей собственности, велики и возрастают с увеличением числа пользователей. Общая собственность неизбежно порождает существенные экстерналии, поскольку лица, владеющие коммунальными правами, практически не несут никаких издержек, связанных с последствиями своих действий. Отсюда всем хорошо известный феномен - нещадная эксплуатация и быстрое истощение ресурсов, находящихся в общей собственности.

А. Алчиан и Г. Демсец поясняют это положение на условном примере[11]. Если какое-то племя живет охотой и все его члены вправе беспрепятственно промышлять в лесу, который считается общим достоянием, то в определенный момент охота может достичь такой интенсивности, что запас дичи начнет истощаться, популяции животных окажутся не в состоянии воспроизводить себя. Это повлечет за собой повышение издержек и падение производительности охоты.

Как указывают А. Алчиан и Г. Демсец, система общей собственности с её принципом «первым занял, первым воспользовался» внутренне противоречива и нестабильна. Условия ex post не совпадают с условиями ex ante: «Коммунальные права предполагают, что действующие установления по использованию ресурсов таковы, что ни государство, ни отдельные граждане не могут исключить других из пользования ресурсами кроме случаев, когда имеет место более раннее и продолжающееся до настоящего времени использование ресурса другим лицом». Каждый имеет индивидуальное право на использование ресурса после его захвата, но лишь общее право на его использование до захвата.

В приведенном примере каждый член племени имеет общее право на неубитых животных, но индивидуальное право на убитых. Чтобы утвердить это свое индивидуальное право, каждый стремится присвоить (т. е. убить) как можно больше животных. Общий ресурс сверхиспользуется. Никто не заинтересован в учете последствий от истощения ресурсной базы, потому что, если для предотвращения полного истребления животных кто-то примет решение о снижении интенсивности охоты, то этим он принесет пользу не себе, а другим членам племени, которые будут по-прежнему продолжать реализовывать свои общие права на обитающих в лесу животных, только уже в более благоприятных условиях снизившейся конкуренции.

Чтобы устранить экстернальные эффекты сверхиспользования ресурса, необходимо побудить индивидуумов к изменению существующей структуры прав собственности. Как отмечают А. Алчиан и Г. Демсец, будучи внутренне нестабильной, коммунальная собственность эволюционирует по направлению либо к частной, либо к государственной[12]. В первом случае общий ресурс дробится на индивидуальные части (лес делится на участки, животные, если это возможно, клеймятся и т. д.), и стимул к сверхиспользованию исчезает. Во втором случае изменение касается не права ex ante, а права ex post: например, все убитые животные начитают считаться общим достоянием племени, а не добычей отдельных охотников, и делятся между всеми членами племени «по справедливости».

Так проблема сверхиспользования ресурса излечивается его недоиспользованием вследствие падения мотивации: каждый член племени становится заинтересован, чтобы охотой занимался не он, а другие.

Сравнительному анализу систем общей и частной собственности посвящена обширная эмпирическая литература[13]. Л. де Алесси подчеркивает, что, поскольку совладельцы общей собственности лишены исключительных прав на получение плодов от инвестирования своего времени и средств в общий ресурс, у них практически нет стимулов к его консервации. Коммунальные пастбища, охотничьи угодья, леса, реки эксплуатируются более интенсивно и истощаются быстрее, чем частные.

Как следует из многочисленных эмпирических исследований, общая собственность при прочих равных условиях предполагает сокращение объема инвестиций, преобладание более трудоемких технологий, более низкую производительность труда, высокие издержки оппортунистического поведения, более ограниченный горизонт времени при принятии решений, предрасположенность к уборке сельскохозяйственных культур до наступления сроков их созревания, предпочтение более ранних сортов этих культур. Для общей собственности характерны многочисленные неценовые регламентации, служащие суррогатом тех самоограничений, которые были бы введены владельцами в условиях индивидуальной собственности (ограничения на размер плуга, величину ячеек в рыболовных сетях, установление охотничьих сезонов, запрет на отстрел животных до достижения ими определенного возраста и т. д.). Вследствие такого рода регламентаций общая собственность оказывается технически взаимосвязана и переплетена с государственной, потому что обычно именно государство вводит эти ограничения и следит за их соблюдением.

Западные экономисты выделяют несколько важнейших отличий государственной собственности от частной с точки зрения структуры соответствующих пучков правомочий. Причем дело тут не в численности совладельцев: железнодорожная станция, которая «принадлежит» 1000 налогоплательщиков города, и корпорация, которой сообща владеют 1000 акционеров, суть разные системы собственности с разными поведенческими последствиями.

1. Главный фактор - неспособность совладельца государственной собственности продать или передать свою долю участия в ней. Более того, никто не может уклониться от обладания ею: «Владение государственной собственностью не добровольно; оно обязательно до тех пор, пока некто остается членом общества»[14]. Уклониться от совладения железнодорожной станцией можно, лишь переехав в другое место, тогда как держатель акции может продать ее, не покидая города.

2. Не менее важно отсутствие тесной корреляции между поведением индивидуальных совладельцев государственной собственности и результатами ее использования: «При государственной собственности издержки любого решения или выбора в меньшей степени ложатся на избирателя, чем на владельца в условиях частной собственности»[15]. Члены общества, следовательно, слабее заинтересованы в контроле за результатами использования государственной собственности.

3. В связи с этим у них меньше стимулов контролировать поведение наемных управляющих (бюрократов), которым делегированы права пользования (говоря конкретнее - меньше стимулов к тому, чтобы в выполнении функций контроля стали специализироваться именно те члены общества, которые обладают сравнительными преимуществами в этом роде деятельности). Вследствие менее эффективного, чем в частных формах, контроля за поведением управляющих у тех появляется больше возможностей злоупотреблять своим положением в личных интересах.

4. Дополнительные проблемы связаны с тем, что коллективный интерес сложнее определить и измерить, чем частный: бюрократ имеет больше стимулов производить то, в чем, как он думает, нуждается общество, и меньше стимулов производить то, на что общество предъявляет спрос. Мнение бюрократа о том, что общество должно иметь, обычно называют интересами общества.

В самом общем виде отношения собственности можно было бы определить как фактически действующую в обществе систему исключений из доступа к материальным и нематериальным ресурсам. При этом под доступом подразумевается все множество возможных решений по поводу ресурса, не обязательно связанных лишь с физическим воздействием на него.

Право собственности – это непрерывный ряд, а не фиксированная точка. По замечанию А. Алчиана и Г. Демсеца, о том, в какой мере то или иное правомочие на вещь принадлежит собственнику, можно судить по тому, насколько его решение предопределяет ее действительное использование. Если существует вероятность, равная единице, что решение собственника, выражающее реализацию им какого-либо правомочия, и в самом деле без малейших отклонений будет выполняться в процессе использования ресурса, то тогда можно сказать, что собственник обладает абсолютным правомочием на этот ресурс[8].

В экономической теории прав собственности уделяется большое внимание как процессу дифференциации, так и процессу ограничения прав. Но оцениваются они неодинаково: первый безусловно положительно, второй - как источник многочисленных отрицательных явлений.

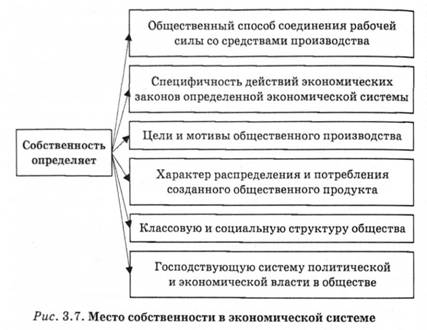

Собственность, ее сущность, формы и место в экономической системе

Собственность — сложная и многогранная категория, которая выражает всю совокупность общественных отношений: экономических, социальных, правовых, политических, национальных, морально-этических, религиозных и др. Она занимает центральное место в экономической системе, поскольку определяет способ соединения работника со средствами производства, цель функционирования и развития экономической системы, социальную и политическую структуру общества, характер стимулов трудовой деятельности и способ распределения результатов труда (рис. 3.7).

Выражая самые глубокие связи и взаимозависимости, собственность, таким образом, раскрывает сущность социально-экономического бытия общества.

Что же такое собственность как экономическая категория?

Сначала собственность рассматривалась как отношение человека к вещи, т. е. как физическое наличие этой вещи у человека и возможность ее использования. Однако с развитием общества и накоплением научных знаний представление о собственности изменялось, становилось более обоснованным и содержательным.

Вещи сами по себе еще не собственность, равно как золото или серебро по своей природе не являются деньгами. Они превратились в деньги лишь в определенных экономических условиях.

Это касается и собственности. Главной ее характеристикой является не вещь и не отношение людей к вещи, а то, кем и как присваивается эта вещь, и как такое присвоение затрагивает интересы других людей. Известная вещь становится собственностью лишь тогда" когда по поводу ее присвоения люди вступают между собой в определенные экономические отношения. Соответственно, собственность выражает отношения между людьми по поводу присвоения вещей.

Иначе говоря, социально-экономическая сущность собственности раскрывается и реализуется не в системе связей "человек — вещь", а в плоскости взаимодействия "человек — человек" по поводу присвоения объектов собственности.

Присвоение — это процесс, который возникает в результате соединения объекта и субъекта присвоения, т. е. это конкретно-общественный способ овладения вещью. Оно означает отношение субъекта к определенным вещам, как к собственным. Присвоение формирует и выражает конкретную черту той или иной формы собственности и ее видов.

Главным объектом присвоения в экономической системе, который определяет ее социально-экономическую форму, цели и интересы, является присвоение средств производства и его результатов.

Собственность — это совокупность отношений между хозяйствующими субъектами по поводу присвоения средств производства и его результатов.

Отношения присвоения охватывают все сферы воспроизводственного процесса — от производства до потребления. Исходным моментом присвоения является сфера производства. Именно здесь создается объект собственности и его стоимость. Кому принадлежат средства производства, тот и присваивает результат производства. После этого процесс присвоения продолжается через сферы распределения и обмена, которые выступают как вторичная и третичная формы присвоения.

Следует отметить, что категория присвоение порождает свой антипод — категорию отчуждение.

Отчуждение — это лишение субъекта права на владение, пользование и распоряжение тем или другим объектом собственности.

Присвоение и отчуждение — парные категории, которые . существуют одновременно как единство противоположностей. Присвоение определенного объекта собственности одним субъектом одновременно означает отчуждение его от другого субъекта. Если один субъект заявил, что "это мое"у это все равно, что он сказал другим субъектам: "это не ваше". Поэтому рядом с собственником всегда присутствует несобственник.

Итак, процесс присвоения и отчуждения — это две диалектические стороны сущности отношений собственности. Противоречие в системе "присвоение — отчуждение" является внутренним источником саморазвития отношений соб- ственности. Именно в этом заключается могучий положительный заряд данной диалектической связи.

Таким образом, принимая видимость отношения человека к вещи, собственность всегда выражает связь: отношение "собственника" к "несобственнику".

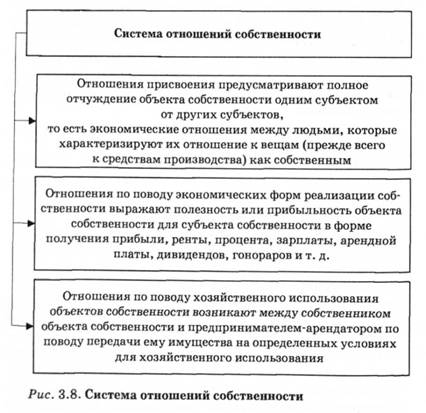

Отношения собственности образуют определенную систему, которая содержит в себе три вида отношений (рис. 3.8):

— отношения по поводу присвоения объектов собственности;

—отношения по поводу экономических форм реализации объектов собственности (т. е. получение с них дохода);

— отношения по поводу хозяйственного использования объектов собственности.

Собственник может сам использовать свой объект собственности в хозяйственных целях. В таком случае он одновременно выступает в двух ипостасях (лицах): как собственник и как хозяйствующий субъект. Ныне, когда производство чрезвычайно усложнилось и приобрело значительный общественный характер, главным лицом хозяйственной жизни становится не собственник, а субъект, который использует для производства чужую собственность на правах аренды, лизинга, концессии, кредита. Таким образом, появляются два субъекта: субъект-собственник и субъект-хозяйственник, которые распределяют между собой полномочия и функции.

Отношения собственности реализуются через объекты и субъекты собственности.

Объекты собственности — это все то, что можно присваивать или отчуждать:

— средства производства во всех сферах экономики;

— недвижимость (дома и сооружения, отделенные водные объекты, многолетние насаждения и т. п.);

— природные ресурсы (земля, ее недра, леса, воды и т. п.);

— предметы личного и домашнего потребления;

— деньги, ценные бумаги, драгоценные металлы и изделия из них;

— интеллектуальная собственность, т. е. интеллектуально-духовные и информационные ресурсы и продукты (произведения литературы и искусства, достижения науки и техники, открытия, изобретения, ноу-хау, информация, компьютерные программы, технологии и т. п.);

— культурные и исторические ценности;

— рабочая сила.

Субъекты собственности — это персонифицированные носители отношений собственности:

— отдельное физическое лицо (индивидуум) — человек как носитель имущественных и неимущественных прав и обязанностей;

— юридические лица — организации, предприятия, учреждения, объединения лиц всех организационно-правовых форм;

— государство в лице органов государственного управления, муниципалитеты (органы местного управления и самоуправления) ;

— несколько государств или все государства планеты. Собственность имеет и правовой аспект, выступая как юридическая категория. Юридический аспект собственности реализуется через право собственности.

Право собственности — это совокупность узаконенных государством прав и норм экономических взаимоотношений физических и юридических лиц, которые возникают между ними по поводу присвоения и использования объектов собственности.

Благодаря этому экономические отношения собственности приобретают характер правоотношений, т. е. отношений, участники которых выступают как носители определенных юридических прав и обязанностей.

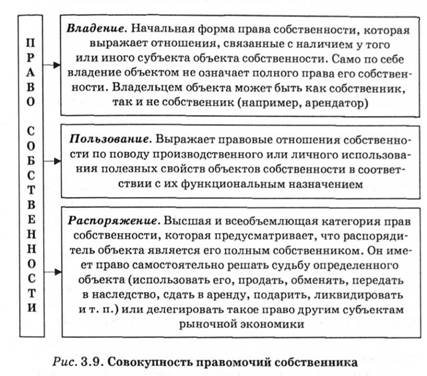

Право собственности определяется еще со времен римского права тремя основными правомочиями — владение, пользование и распоряжение. Это так называемая триада прав собственности (рис. 3.9).

Соответственно, полная реализация прав собственности возможна лишь при наличии и взаимосвязи отношений владения, пользования и распоряжения. Субъекты, которые временно получают право на владение и пользование чужой собственностью (например, арендатор) без права на распоряжение, не являются полными собственниками.

В современной экономической науке и хозяйственной практике развитых стран Запада применяется более широкая и более детализированная система прав собственности. Так, английским юристом — представителем институционализма А. Оноре предложена система прав собственности, которая предусматривает 11 правомочий.

1. Право владения.

2. Право пользования.

3. Право управления (право решать, кто и как будет обеспечивать использование благ).

4. Право на доход (право на владение результатами использования благ).

5. Право суверена на капитальную стоимость (право на использование, отчуждение, изменение или уничтожение блага).

6. Право на безопасность (право на защиту от экспроприации или от повреждения в окружающей среде).

7. Право на передачу объекта в наследство.

8. Право на бессрочность владения объектом.

9. Запрет на использование объекта собственности способом, приносящим вред окружающей среде или субъектам.

10. Право на ответственность (возможность взыскания объекта в уплату долга).

11. "Возвратный" характер прав собственности, т. е. возвращение переданных кому-либо правомочий после истечения срока соглашения или досрочно, в случае нарушения его условий и т. п.

Такая детализация юридических прав собственности носит не самодовлеющий характер, а преследует цель гарантировать субъекту необходимые и достаточные права для принятия оптимальных экономических решений.

Итак, между собственностью как экономической категорией и как юридической категорией существует тесная взаимосвязь.

Собственность как экономическая категория выражает отношения между людьми по поводу присвоения объектов собственности и прежде всего средств производства и его результатов.

Собственность как юридическая категория выражает законодательное закрепление экономических отношений между физическими и юридическими лицами по поводу владения, пользования и распоряжения объектами собственности через систему юридических законов и норм.

Таким образом, собственность выражает диалектическую взаимосвязь экономических и юридических отношений.

Исторически экономические отношения собственности носили первичный характер, а юридические — вторичный. В процессе общественного развития все в большей мере изменение экономических отношений присвоения требует предварительного обновления прав собственности.

Наиболее сложной проблемой экономической науки является проблема форм собственности. Существуют два подхода к классификации форм собственности: вертикально-исторический и горизонтально-структурный.

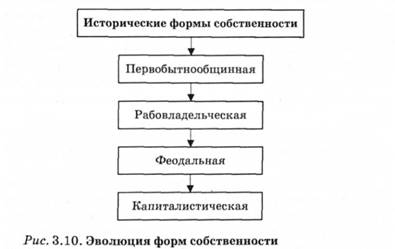

Вертикально-исторический подход определяет исторические формы собственности, которые зарождаются в процессе продолжительной эволюции общества и смены одной формы собственности другой. Каждому этапу развития человеческого общества соответствует определенная форма собственности, которая отражает достигнутый уровень развития производительных сил, особенности присвоения средств и результатов производства и основного субъекта, концентрирующего права собственности.

На первых этапах развития человечество на протяжении тысячелетий использовало коллективные формы собственности, сначала в форме племенной, а потом — общинной собственности. Низкий уровень развития производительных сил предопределял, что люди могли только совместно (коллективно) добывать средства к существованию и совместно их потреблять. Лишь таким способом человечество могло обеспечить свое право на жизнь.

Со временем развитие производительных сил, усовершенствование самого человека, изменения условий его жизни приводят к формированию нового типа собственности — частной. Эти два типа собственности (общественная и частная) на разных этапах исторического развития общества выступали в разнообразных конкретно-исторических формах, отражая социально-экономическую природу господствующего общественного порядка (рис. 3.10).

Для первобытнообщинной формы собственности характерны были равные права всех членов общины на господствующий объект собственности — землю, а также на средства труда и результаты производства.

Рабовладельческая форма собственности характеризуется абсолютной концентрацией прав собственности рабовладельца на средства производства, результаты труда и на самого работника (раба).

Феодальная собственность предусматривает абсолютные права собственности феодала на землю и ограниченные права на работника (крепостного крестьянина).

Капиталистическая собственность характеризуется сосредоточением прав собственности предпринимателя на средства производства и результаты труда, но отсутствием собственности на наемного работника, который имеет личную свободу.

Однако юридическое равноправие всех граждан капиталистического общества не означает равенства в распределении и концентрации прав собственности. Это порождает экономическую власть одних и экономическую зависимость других.

Ликвидация частной собственности в бывших социалистических странах и замена ее так называемой общенародной собственностью с целью уравнять всех людей в правах на средства производства и результаты их использования, послужили причиной разрыва естественно-эволюционного процесса развития отношений собственности, который стал одной из причин кризиса и развала социалистической системы.

Горизонтально-структурный подход определяет классификацию экономических форм собственности, а также ее типы и виды.

Условиями и критериями обозначенной классификации являются: уровень развития производительных сил, характер соединения работника со средствами производства, степень правомочий субъекта по поводу ресурсов, результаты и управления производством, механизм распределения дохода и т. п.

Существуют два основных типа собственности: частная и общественная.

Частная собственность — это такой тип собственности, когда исключительное право на владение, пользование и распоряжение объектом собственности и получение дохода принадлежит частному (физическому или юридическому) лицу.

Частный тип собственности выступает как совокупность индивидуально-трудовой, семейной, индивидуальной с использованием немного труда, партнерской и корпоративной форм собственности (рис. 3.11).

Рис. 3.11. Современные формы частной собственности

Частная собственность во всех ее формах является мощным фактором развития общества, поскольку стимулирует у владельца предпринимательскую инициативу, интерес к увеличению личного, а следовательно, и общественного богатства, предоставляет ему экономическую свободу выбора, определенный статус в обществе, самоуважение, право наследования, утверждает реальную имущественную ответственность и т. п.

Индивидуально-трудовая собственность характеризуется тем, что физическое лицо в предпринимательской деятельности одновременно использует собственные средства производства и свой труд.

Если в хозяйстве используется труд членов семьи, такая собственность имеет вид семейной трудовой собственности (например, фермерское семейное хозяйство).

Индивидуальный частный собственник может использовать в хозяйстве и труд наемного работника (постоянно или на сезонных работах).

Партнерская собственность является объединением капиталов или имущества нескольких физических или юридических лиц с целью осуществления совместной предпринимательской деятельности. Каждый участник партнерского предприятия сохраняет свою долю внесенного им капитала или имущества в партнерской собственности.

Корпоративная (акционерная) собственность — это собственность, образованная благодаря выпуску и продаже акций. Объектом собственности акционерного общества, кроме капитала, созданного за счет продажи акций, может быть также другое имущество, приобретенное в результате хозяйственной деятельности.

Особенность корпоративной собственности заключается в том, что она объединяет черты индивидуальной частной и коллективной собственности. С одной стороны, держатели акций являются индивидуальными частными владельцами той доли капитала, которая отвечает номинальной или рыночной цене их акций, а также дохода от них. Вместе с тем обычные акционеры ввиду раздробленности пакета акций не имеют реального права на участие в распоряжении всем капиталом акционерного общества. Реальное право на распоряжение и управление капиталом общества имеют лишь те, кто владеет контрольным пакетом акций.

Если рассматривать реализацию корпоративной собственности через отношения владения, распоряжения и управления, то носителями отношений владения своим паем являются отдельные собственники акций, которые получают на них доходы (дивиденды). Отношения же распоряжения и управления реализуются не разрозненно (т. е. каждым держателем акций), а владельцами контрольного пакета акций, которые распоряжаются и управляют капиталом акционерного общества как единой собственностью.

Таким образом, акционерный капитал объединяет частную индивидуальную собственность и коллективную форму ее использования, оптимально учитывая личные и коллективные интересы акционеров. С одной стороны, корпоративная собственность благодаря владению отдельными лицами акциями сохраняет все то положительное, что несет в себе частная собственность (предпринимательский интерес, инициативу, свободу выбора, безудержную погоню за накоплением личного, а значит, и совместного капитала, право бессрочного наследования и др.). С другой стороны, частная собственность, находясь в общей структуре корпорации, реализует себя через более зрелую — коллективную форму организации производства. Происходит качественная эволюция механизма реализации частной собственности, она смещается в сторону коллективного управления с целью обеспечения эффективного использования частных ресурсов. В этом смысле акционерная собственность выходит за пределы классической индивидуальной частной собственности и преодолевает те ограничения, которые ей присущи. Она выступает в форме ассоциированной (интегрированной) собственности. В этом ее достоинство, универсализм, привлекательность и причины распространенности.

Корпоративный сектор в Украине объединяет 17 млн индивидуальных акционеров, в т. ч, свыше 14 млн мелких, которые появились вследствие массовой приватизации. Этот сектор занимает значительное место в украинской экономике, на его долю приходится почти 75 % производства ВВП.

Общественная собственность означает общее присвоение средств производства и его результатов. Субъекты общественной собственности относятся друг к другу как равноправные совладельцы. В этих условиях основной формой индивидуального присвоения становится распределение дохода, а мерой его распределения — труд.

Общественная собственность существует в двух формах: государственной и коллективной (рис. 3.12).

Государственная собственность — это система отношений, при которой абсолютные права на управление и распоряжение собственностью осуществляют органы (институты) государственной власти.

Рис. 3.12. Современные формы общественной собственности

Государственная собственность делится на общегосударственную и муниципальную (коммунальную).

Общегосударственная собственность — это общая собственность всех граждан страны, которая не делится на доли и не персонифицируется между отдельными участниками экономического процесса.

Собственность необходима государству для выполнения своих экономических, социальных и оборонных функций. Объектами государственной собственности могут быть природные ресурсы (земля, ее недра, леса, воды, воздушное пространство), энергетика, транспорт, связь, дороги, учебные заведения, учреждения национальной культуры, фундаментальная наука, оборонные и космические объекты ИТ. п.

Муниципальная (коммунальная) собственность — это собственность, которая находится в распоряжении региональных государственных органов (области, города, района и т. п.).

Коллективная собственность включает в себя следующие ее виды.

Кооперативная собственность — это объединенная собственность членов отдельного коллектива, созданная на добровольных началах для осуществления совместной деятельности. Собственность кооператива формируется в результате объединения имущества, денежных взносов его членов и доходов, полученных от их общей трудовой деятельности. Каждый член кооператива имеет одинаковые права на управление и доход, который распределяется согласно внесенному паю и трудовому вкладу членов кооператива.

В Украине насчитывается около 30 тыс. кооперативов, среди которых наиболее мощным и организационно-оформленным звеном является потребительская кооперация, объединяющая свыше 1,1 млн членов-пайщиков в 1700 потребительских обществах и 265 союзах разного уровня.

Собственность трудового коллектива — общая собственность, переданная государством или другим субъектом в распоряжение коллектива предприятия (на условиях выкупа или аренды), которая используется согласно действующему законодательству. Коллективная собственность может существовать в разных видах в зависимости от источника выкупа. Если предприятие выкуплено за счет накопленной прибыли, то создается неделимая собственность коллектива предприятия. Если предприятие было выкуплено за счет личных доходов его работников, то образовывается паевая собственность.

Собственность общественных и религиозных объединений создается за счет собственных средств, пожертвований граждан или организаций либо путем передачи государственного имущества. Субъектами такой собственности являются партии, профсоюзы, спортивные общества, церкви и другие общественные организации.

Смешанная собственность объединяет разные формы собственности — частную, государственную, коллективную, кооперативную и пр., в том числе и собственность иностранных субъектов (рис. 3.13).

Комбинированные формы собственности. В развитых странах Запада с целью обеспечения эффективного функционирования производства происходит процесс объединения предприятий разных форм собственности, однако, при условии сохранения каждой из них своего базисного качества. В результате создаются комбинированные формы собственности: концерны, тресты, холдинги, финансово-промышленные группы и другие объединения. Каждый участник такого объединения делегирует органу управления такой объем своих полномочий, который не приводит к потере основных свойств присущей ему формы собственности.