- •25.1 Тяговые характеристики судов.

- •25.2 Отдача трала на траулере кормового траления с многооперационными лебедками.

- •26.1 Смотреть 25.1

- •26.2 Технология постройки орудия лова.Кройка, соединение и посадка сетных полотен.

- •27.1 Промысловые механизмы тралового лова

- •27.2Промысловые операции с кошельковыми неводами.

- •28.1Промысловые механизмы кошелькового лова

- •28.2 Отдача трала на траулере кормового траления с однооперационными лебедками.

- •29.1Промысловые механизмы дрифтерного лова

- •30.1Промысловые механизмы ярусного лова

26.1 Смотреть 25.1

26.2 Технология постройки орудия лова.Кройка, соединение и посадка сетных полотен.

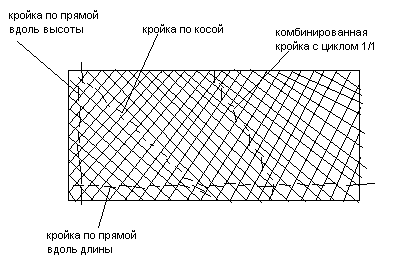

Как было указано выше, сетные полотна выпускаются в виде прямоугольных кукол, а орудия лова могут иметь сложную форму. В этом случае орудие лова делают из деталей, имеющих форму непрямоугольную, а размеры меньше размеров куклы. Возникает проблема как-то резать сктные полотна. При этом необходимо учитывать два обстоятельства: первое, что сетное полотно не является сплошным материалом, а состоит из дискретных нитей и, если мы перерезаем нить, то разрушается ячея; второе – это то, что сетные полотна содержат большое число ячей, и, если мы каким-то образом режем сетное полотно, то делаем мы это повторяющимися циклами. Кройка (или резка) сетного полотна бывает по прямой, по косой и комбинированная. Кройка по прямой производится путем срезания двух нитей, принадлежащих одному узлу. При кройке по прямой мы остаемся на одной параллели (кройка по горизонтали) или на одном меридиане (кройка по вертикали). Кройкой по прямой мы отрезаем прямоугольный кусок от куклы ( в случае, если кройка по прямой выдерживалась по всем кромкам). При кройке по косой срезается только одна нить, принадлежащая узлу, при этом нити срезаются вдоль одной и тойже нити. Комбинированная кройка – это циклическое чередования резки по прямой с резкой по косой. Комбинированная кройка бывает положительная и отрицательная. Положительная комбинированная кройка – это такая кройка, при которой по прямой режутся две нити, принадлежащие одному узлу, вдоль высоты полотна, а отрицательная – вдоль длины полотна. Некоторые виды кройки показаны на рис. 22.

Рис. 22. Кройка сетного полотна.

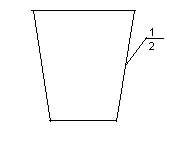

Кройка на чертежах имеет свое обозначение. Оно заключается в выносной линии, проведенной к кроеной кромке, и полочки, на которой указывается цикл. В числителе полочки приводится число ячей, срезаемых по прямой, а в знаменателе – число нитей, срезаемых по косой. Циклы бывают пологие и крутые. Пологие – это циклы, содержащие большое число в числителе и молое в знаменателе, а крутые – наоборот. Циклы бывают простые и сложные. Прочтой цикл – это такой цикл, который содержит в числителе или знаменателе 0 или 1. Применение сложных циклов не может быть оправдано никакими причинами. Рабочий при производстве кройки все сложные циклы разбивает на простые, но в этом случае ему сложнее запомнить чередование простых циклов. Напричер, сложный цикл 3/5 рабочий разобьет на (1/2+1/1+1/2), но при большой высоте пластины сложный цикл повторяется могократно, и рабочему надо помнить многократно повторяющуюся сложную комбинацию, что снижает производительность труда и повышает вероятность ошибки. Циклы кройки расчитывают по формуле

Ц

=

(6)

(6)

где Ц – цикл кроя,

m – высота срезаемого клина в ячеях,

n – основание срезаемого клина в ячеях.

Пример обозначения цикла кройки показан на рис. 23.

Рис.

23. Обозначение цикла кройки на чертеже.

Рис.

23. Обозначение цикла кройки на чертеже.

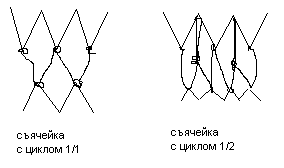

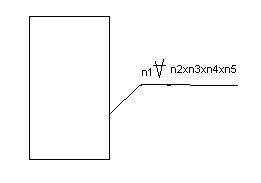

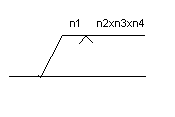

Выкроенные детали орудия лова затем надо соединять. Соединение сетных деталей бывает двух типов: съячейка и шворка. Съячейка заключается в том, что соединяемые кромки соединяют вывязыванием половины ряда ячей. Если съячеиваются детали с разным шагом ячеи, то съячейка осуществляется большим шагом. Съячейка бывает с циклом 1/1 или 1/2 или их комбинация. При цикле 1/1 с каждой кромки в шов берется по одной ячеи, а при цикле 1/2 к каждой ячее одной кромки пришивается две ячеи другой кромки. Делается это так, как показано на рис.24. На чертежах съячейка обозначается в виде выносной линии, которая является продолже линии соединения двух смежных деталей, на выносной линии делается запись n1V n2 n3/n4 где n1 – число одинаковых швов, V – условное обозначение съячейки, n2 – число нитей, которыми выполняется шов, n3 и n4 – цикл съячейки.

Рис. 24. Съячейка сетных полотен.

Пример обозначения съячейки показан на рис. 25.

Рис. 25. Обозначение съячейки не чертеже.

Мелкоячейные сетные полотна (шаг ячеи менее 20 мм) и кроенные кромки сетных полотен соединяют не съячейкой, а шворкой. При шворке в рубец берется по нескольку ячей с одной и другой кромок и шов обматывается шворочной ниткой или веревкой шлагами, через какое-то количество шлагов вывязывается выбленочный узел. На чертеже шворка обозначается виде специальной записи, приведенной на рис. 26.

Рис. 26. Условное обозначение шворки.

n1 – число одинаковых швов, n2 – число ниток или веревок, которыми выполняется шов, n3 – число ячей, которое забирается в шов с каждой кромки, n4 – число шлагов шворочной нитки или веревки вокруг жгута,которое закладывается между соседними двумя выбленочными узлами, n5 – расстояние между выбленочными узлами в метрах.

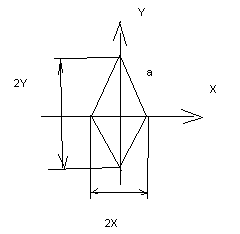

Сетные детали орудия лова после их соединения необходимо прикрепить к силовому каркасу, т.е. посадить на подборы, топенанты и пожилины. Силовой каркас имеет две функции: во-первых, принять на себя сосредоточенные нагрузки и равномерно распределить их по ячеям; во-вторых, придать орудию лова заданную форму. О форме необходимо поговорить подробней, т.к. это очень важный вопрс. Форму орудий лова начнем рассматривать с одной ячеи. См. рис. 27.

Рис. 27. Форма ячеи.

На рис. 27. имеем прчмоугольную систему координат X-Y, в которой расположена как-то раскрытая ячея с шагом ячеи a и размерами диагонналей – 2X и 2Y. Посадочным коэффициентом по горизонтали будет называться отношение 2X к предельному размеру ячеи 2a.

UX

=

(7)

(7)

где α – половина угла при вершине ячеи.

Аналогично по вертикали посадочный коэффициент будет

UY

=

(8)

(8)

Если сетное полотно содержит n ячей по длине и m ячей по высоте, то длина сети в жгуте будет

L0 = 2an (9),

а высота сети в жгуте будет

H0 = 2am (10)

Размеры сети в посадке будут

L = L0*UX и H = H0*UY (11)

Тогда площадь сети в посадке будет

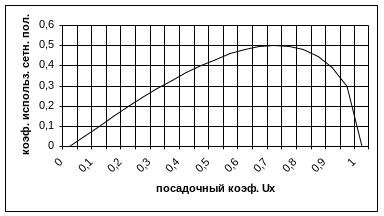

F = L*H = L0*H0*UX*UY = FФ*δ (12)

где FФ = L0*H0 – фиктивная площадь сети, а δ = UX*UY – коэффициент использования сетного полотна.

Фиктивная площадь – это несуществующая площадь, т.к. нельзя одновременно вытяну сеть в жгут по горизонтали и по вертикали, но по очередно это возможно. Нетрудно вытянуть сеть по горизонтали (или по вертикали) и измерить метром размер. Перемножив размер в жгуте по вертикали и горизонтали получаем фиктивную площадь, а определив взвешиванием массу куска можно получить ОСТовскую характеристику – массу 1 метра квадратного фиктивной площади, которая важна для расчета расхода материалов на постройку орудий лова. Не менее важной характеристикой является и коэффициент использования сетного полотна. Этот коэффициент является нелинейной функцией, т.к. представляет собой произведение двух нелинейных функций sinα и cosα в соответствии с (7 и 8). Орудия лова содержат в своем составе десятки, сотни и даже тысячи килограм сетей, и нам совершенно не безразлично, как используется сетное полотно. Один и тот же кусок сети, в зависимости от посадки, может иметь различную площадь, которая меняется от 0 до 0 через максимальное значение. Поэтому важно исследовать δ на максимум. Делается это известным способом: взять первую производную и приравнять ее к нулю.

(δ)'=(sinα*cosα)'=sin2α-cos2α=0,

что означает sinα=cosα,

а это возможно только в одном случае,

если α=45°, при этом sinα=cosα= =0.7071.

=0.7071.

Н а

рис. 28. показана зависимость δ = f(Ux).

а

рис. 28. показана зависимость δ = f(Ux).

Рис. 28. Зависимость коэффициента использования сетного полотна δ от посадочного коэффициента по горизонтали Ux.

Исходя из информации, приведенной на рис. 28., можно сделать вывод о том, что для тех орудий лова, для которых сетное полотно имеет назначение отгородить максимальную площадь при минимальных расходах сетного полотна,выгодно применять посадочный коэффициент Ux = 0.7071.

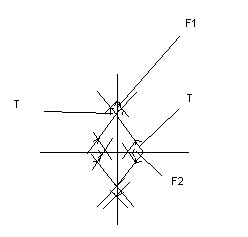

Исходя из геометрии и статики ячеи приведенный выше вывод не является единственным. На рис. 29 показана статика ячеи.

Рис.

29. Статика ячеи.

Рис.

29. Статика ячеи.

Ячея нагружена двумя силами F1, которые вызывают силы натяжения в нитях Т. Силы Т перемещаем вдоль линии их действия из верхнего и нижнего узлов в правый и левый узлы. Складывая в правом и левом узлах силы Т получаем силы F2. Сила F1 равна

F1

= 2Tcosα,

от куда T

=

.

С другой стороны сила F2

=2Tsinα

и

.

С другой стороны сила F2

=2Tsinα

и

T= .

Но, если Т=Т, то и

=

,

от куда F2=F1

.

Но, если Т=Т, то и

=

,

от куда F2=F1 =F1

=F1 (13).

(13).

Вывод (13) особенно важен для тралов. В трале силы F1 – это силы тяги траулера с одной стороны, и сопротивление трала с другой. Если дели тралов сажать на подборы с посадкой Ux = 0.707, то силы, сжимающие трал будут равны тяге судна и преодалеть эти силы с помощью оснастки совершенно не реальное дело. По этой причине подборы донных тралов сожали с посадкой 0.5. При такой посадке на покрытие поверхности трала требовалось на 13% делей больше, чем если бы при посадке 0.707. У пелагических тралов посадка еще меньше – Ux =0.3. При такой посадке стягивающие силы составляют всего 0.347 от силы сопротивления, что можно компенсировать оснасткой, но при этом на покрытие поверхности трала требуется на 43% делей больше, чем при посадке 0.707. С учетом того, что сама фигура пелагического трала в десятки раз превышает фигуру донного трала, а тяга одного и тогоже судна сохраняется постоянной, то задача буксировки пелагического трала представляется, на первый взгляд, неразрешимой. На практике, для решения этой проблемы, для снижения сопротивления трала резко увеличивают шаг ячеи в передних частях трала (со 100 мм до 20 и даже 60-ти метров). На чертеже посадка обозначается так, как показано не рис. 30.

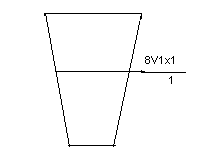

Рис. 30. Обозначение посадки.

n1 – число одинаковых швов; n2 – число нитей или веревок, которыми выполняется шов; n3 – число ячей, забираемых в огниво; n4 – длина огнива в метрах.

На рис. 30 посадочный коэффициент задан, но в неявном виде. Для того, чтобы получить посвдочный коэффициент, надо n4 разделить на произведение

2а n3, переведенное в метры.