- •Естественные и искусственные нормы

- •Дескриптивные и прескриптивные нормы

- •По уровням и аспектам языка

- •Характеристика

- •Классификация фразеологизмов

- •С точки зрения стилистической к книжной фразеологии относятся и многие цитаты из произведений русских и зарубежных писателей, выражения из античной литературы, из церковных книг и т.Д.

- •Канцелярскую окраску речи часто придают отглагольные существительные, образованные с помощью суффиксов -ени-, -ани- и др. (выявление, нахождение, обнаружение) и бессуффиксальные.

- •1. Имя существительные: а) категория рода

- •Возвратные и невозвратные глаголы.

- •Вид глагола

- •Вопрос 18. Причастие и деепричастие. Правила образованияи употребления.

- •2) В зависимости от осведомленности говорящего о том, что спрашивается, вопросительные предложения делятся на три группы:

- •3) В зависимости от ожидаемого ответа вопросительные предложения делятся на две группы.

- •Вопрос 22. Нормы сочетания однородных членов предложения. Функция вводных слов и вводных конструкций в речи.

- •1) Значение времени

- •2) Значение залога

- •Вопрос 23. Семантико-статистическая характеристика сложного предложения. Ошибки в сложном предложении. Синонимия простых и сложных предложений.

- •Вопрос 24. Текстовой норма. Виды информации в тексте. Ссц.

- •6) Образ автора

- •7) Модальность текста

- •4 Закона логики:

- •5)Инфинитив в значении прошедшего времени.

- •Вопрос 25. Официально-деловой стиль. Подстили жанры языковые особенности.

- •Вопрос 26. Научный стиль. Подстили жанры языковые особенности понятие дефиниции.

- •Вопрос 27. Публицистический стиль: жанровые особенности. Язык сми. Устная публицистическая речь.

Глаголы полоскать, плескать, кудахтать, мурлыкать и некоторые другие принадлежат к так называемым изобилующим глаголам, имеющим двоякие формы настоящего времени: одну без чередования конечных согласных основы инфинитива и основы настоящего времени: полоскать — полоскает, мурлыкать — мурлыкает, другую с соответствующими чередованиями: полощет, мурлычет. Между теми и другими формами существует стилистическое, а для некоторых глаголов и смысловое различие.

Формы без чередовании согласных встречаются преимущественно в разговорной речи и в просторечии.

формы с чередованием согласных присущи литературному языку.

Различаются по смыслу такие формы: брызгает — брызжет, двигает - движет, капает —- каплет, метает — мечет.

Брызгать — брызгает имеет значение «спрыскивать, окроплять», а брызгать — брызжет значит «разлетаться каплями, разбрасывать капли, сыпать брызгами».

Двигать — двигает имеет значение «перемещать, толкая или таща что-нибудь», а двигать —

движет (книжн.) значит также «побуждать, руководить»

Капать — капает имеет значение «падать каплями, лить по капле», у а капать — каплет значит «протекать» (крыта каплет).

Метать — мечет имеет значение «разбрасывать, направлять» (мечет гневные взоры, мечет гром и молнии, также: мечет икру); в том же значении «бросать» в спортивном обиходе употребляется форма метает (метает копье): омонимический глагол метать в значении «прошивать стежками, обшивать петли» имеет форму метает (метает шов). В паре метается — мечется первая форма имеет устарелый или разговорный характер.

В просторечии и в диалектах встречаются формы кликает (вместо кличет), мяучит от мяучить(лит. мяукает от мяукать).

Формы сыпет, щипет (вместо сыплет, щиплет) от сыпать, щипать имеют просторечный характер и в литературном языке не употребляются.

Возвратные и невозвратные глаголы.

Возвратные глаголы - все глаголы с постфиксом -ся(-сь), за исключением глаголов страдательного залога (см. Залог). В. г. относятся к действительному залогу, являются непереходными, соотносятся с переходными и (реже) непереходными глаголами без постфикса -ся(-съ).

В. г. имеют след. значения: 1) собственно возвратное — действие производится субъектом, к-рый является одновременно и объектом действия: умываться, одеваться, купаться; 2) взаимно-возвратное — действие совершается несколькими субъектами, каждый из к-рых является одновременно и объектом действия: целоваться, обниматься, судиться, ссориться; 3) безобъектно-возвратное - действие или состояние характерно для данного субъекта, является его постоянным свойством: Собака кусается; Крапива жжётся; 4) общевозвратное - действие совершается в самом субъекте; глаголы обозначают психическое или физическое состояние субъекта: сердиться, радоваться, торопиться, останавливаться; 5) косвенно-возвратное — действие совершается субъектом для себя, в своих интересах: построиться (в значении 'построить дом'), прибраться, запастись; 6) безличное: хочется, (не) лежится, работается (см. Безличные глаголы).

В. г. ложиться, садиться, становиться образуют видовые пары с невозвратными глаголами лечь, сесть, стать.

К В. г. относятся также мотивированные глаголы, образованные с помощью приставок и постфикса -ся(-сь). Эти глаголы означают: направление действия в пространстве, переход субъекта действия в к.-н. состояние (доработаться, заслушаться, изнервничаться), протекание интенсивного действия во времени (разгореться, отбегаться) и др.

В противоположность возвратным глаголам глаголы невозвратные не содержат в своей форме грамматических признаков, указывающих на непереходность процесса: мыть, возвращать, мчать, дымить, звонить, стучать и т.д. Следовательно, это глаголы с грамматически невыраженной непереходностью. Противопоставлению возвратных и невозвратных глаголов друг другу, как глаголов с выраженной и невыраженной непереходностью, соответствуют чисто внешние формальные признаки. Возвратные глаголы характеризуются наличием у них особого суффикса, так называемой возвратной частицы -ся, -сь, посредством которой и выражается непереходность обозначаемого глаголом процесса: встречаться, стучаться. Напротив, у невозвратных глаголов возвратная частица отсутствует, а вместе с тем отсутствует и грамматическое указание на непереходность процесса: встречать, стучать. Таким образом, формально возвратные и невозвратные глаголы противостоят друг другу, как глаголы с возвратной частицей и глаголы без возвратной частицы.

. Наклонение – глагол может употребляться в формах трёх наклонений (изъявительного, условного, повелительного).

а) В изъявительном наклонении глаголы обозначают действия, которые происходили, происходят или будут происходить. В изъявительном наклонении глаголы изменяются по временам.

Я читал, я читаю, я буду читать.

б) В условном наклонении глагол обозначает действие, которое может произойти при определённых условиях.

Если вы дадите мне эту книгу, я прочитал бы её.

Форма условного наклонения включает глагол в форме прошедшего времени и частицу бы, которая пишется отдельно от глагола и может стоять в любом месте простого предложения.

Ср.: Если вы дадите мне эту книгу, я бы прочитал её; Если вы дадите мне эту книгу, я прочитал бы её.

Глагол в форме условного наклонения изменяется по числам и родам (в единственном числе).

Он имел бы; она имела бы; оно имело бы; они имели бы.

Вид глагола

Глаголы в русском языке относятся к одному из двух видов: к несовершенному или ксовершенному.

Вид — глагольная категория, показывающая характер протекания действия во времени, выражающая отношение действия к его внутреннему пределу, результату. Категориявида присуща всем глаголам русского языка в любой форме.

Глаголы совершенного вида отвечают на вопрос что сделать? и обозначают действие, ограниченное в своей длительности, имеющее внутренний предел, законченность. Глаголы совершенного вида могут обозначать действие, которое закончилось (или закончится), достигнув результата (выучить, нарисовать), действие, которое началось (или начнётся), причём само это начало действия понимается как его граница, предел (заиграть, запеть), однократное действие (толкнуть, крикнуть, прыгнуть — глаголы с суффиксом -ну).

Глаголы несовершенного вида отвечают на вопрос что делать? и обозначают действие без указания

на его предел, без ограничения протекания его во времени, действие длительное или повторяющееся (учить, рисовать, играть, кричать).

Глаголы несовершенного и совершенного вида образуют видовые пары. Видовую пару составляют глагол несовершенного вида и глагол совершенного вида, имеющие одинаковое лексическое значение и различающиеся только значением вида: читать —прочитать, писать — написать, строить — построить.

Глаголы несовершенного вида образуются от глаголов совершенного вида с помощью суффиксов:

1) -ива-, -ыва-: рассмотреть — рассматривать, расспросить — расспрашивать, расписаться — расписываться;

2) -ва: открыть — открывать, дать — давать, обуть — обувать;

3) -а-(-я): спасти — спасать, подрасти — подрастать.

Глаголы совершенного вида образуются от глаголов несовершенного вида различными способами:

1) с помощью видовых приставок на-, с-, про-, вы-, по- и др,: лечить — вылечить, печь — испечь, делать — сделать, писать — написать, читать — прочитать, строить — построить, учить — выучить и т. д. (Но чаще с помощью приставки образуются глаголы совершенного вида, которые отличаются от глаголов несовершенного вида не только значением вида, но и изменением лексического значения; такие глаголы не образуют видовой пары: читать — перечитать, отчитать, зачитать и т. д.);

2) с помощью суффикса -ну-: привыкать — привыкнуть, кивать — кивнуть, прыгать — прыгнуть.

Некоторые глаголы, составляющие видовую пару, могут различаться только местом ударения: рассыпать — рассыпать, нарезать — нарезать.

Отдельные видовые пары составляют глаголы с разными корнями: говорить — сказать, искать — найти, класть — положить, брать — взять.

Некоторые глаголы являются одновидовыми. Они не образуют видовой пары и бывают или только совершенного вида (очутиться, ринуться, поспать, раскричаться и др.), или только несовершенного вида {преобладать, присутствовать, сидеть, находиться).

Существуют и двувидовые глаголы, которые совмещают в одной форме значение совершенного и несовершенного вида. Их вид устанавливается из контекста:женить, казнить, ранить, велеть, а также глаголы с суффиксами -ова(тъ), -ирова(ть): воздействовать, использовать, автоматизировать, асфальтировать, телеграфировать и т. п. Например: Пушки с пристани палят, кораблю пристатьвелят (что делают?) (А. Пушкин); Не прикажете ли, я велю (что сделаю?) подать коврик? (Н. Гоголь).

Вид глагола влияет на образование его форм (прежде всего — форм времени): углаголов несовершенного вида в изъявительном наклонении есть формы всех трёх времён (причём в будущем времени они имеют сложную форму) и полный набор временных форм причастий; у глаголов совершенного вида нет форм настоящего времени в изъявительном наклонении (форма будущего времени простая) и причастий настоящего времени.

Вопрос 18. Причастие и деепричастие. Правила образованияи употребления.

Формы причастий.

1.Бесприставочные глаголы с суффиксом -ну- типа гаснуть, мокнуть, сохнуть образуют причастия гаснувший, мокнувший сохраняя этот суффикс.

2. Действительные причастия настоящего времени на -щийся- совпадают в значении со страдательными причастиями на -мый: состав, отправляющийся (отправляемый) на восток

Формы деепричастий

1. Подавляющее число глаголов с суффиксом -ну- не имеет параллельных форм деепричастий: отвергнуть – отвергнув, мокнуть – мокнув. Формы на –вши сохраняются в пословицах и поговорках: Давши слово, крепись.

2. Варианты деепричастий заперши, умерши при наличии нормативных заперев, умерев являются допустимыми.

3. Глаголы на –сти не образуют параллельных деепричастных форм: вывести – выведя, отвезти – отвезя

4. В парах положив – положа (ср.: положа руку на сердце), вторые формы являются устарелыми, но сохраняются в устойчивых фразеологических выражениях.

5. Стилистически окрашенными (под народную или старинную речь) являются деепричастные формы на -учи (-ючи) глядючи.

19.

Словосочета́ние — это соединение двух или нескольких знаменательных слов, связанных по смыслу и грамматически, служащее для расчленённого обозначения единого понятия (предмета, качества, действия и др.).

Словосочетание рассматривается как единица синтаксиса, которая выполняет коммуникативную функцию (входит в речь) только в составе предложения.

Существует три типа связи между словами в словосочетании:

Согласование — вид связи, при котором зависимое слово согласуется с главным в роде, числе, падеже. Главное слово всегда существительное; придаточное может являться: прилагательным, причастием или местоимением.

Примеры: красивая шляпка, об интересном рассказе, под тем же названием.

Управление — вид подчинительной связи, где зависимое слово находится при главном в форме косвенного падежа.

Примеры: ненависть к врагу, читать книгу, любовь к Родине.

Примыкание — вид связи, при котором зависимость слова выражается лексически, порядком слов и интонацией, без применения служебных слов или морфологического изменения. Образуется наречиями, инфинитивами и деепричастиями, а также притяжательными местоимениями 3 лица, простой формой сравнительной степени прилагательного или наречия.

Примеры: петь красиво, лежать спокойно, очень устал, шел не спеша, ее портрет, мальчик постарше.

Определение в синтаксисе русского языка — второстепенный член предложения, обозначающий признак предмета. Обычно выражено прилагательным или причастием . Отвечает на вопросы «какой?», «чей?», «который?»

• Если определение относится к существительному, зависящему от числительных Два, три, четыре, То рекомендуются следующие формы согласования:

1) при словах мужского и среднего рода определение, стоящее между числительным и существительным, ставится в родительном падеже множественного числа: Два больших дома, два больших окна;

2) при словах женского рода определение ставится в именительном падеже множественного числа: Две большие комнаты.

• Если определение стоит перед числительным, то оно ставится в форме именительного падежа независимо от рода существительных: Первые два Года, последние две недели, верхние два окна.

• Если при имени существительном имеются два или несколько определений, перечисляющих разновидности предметов, то это существительное может стоять как в единственном, так и во множественном числе, а именно:

1) единственное число подчеркивает связь определяемых предметов, их терминологическую близость: Головной и спинной мозг; сыпной и брюшной тиф, политическая и организационная работа, в правой и левой половине дома; обычно единственное число употребляется, если определения выражены порядковыми числительными или местоимениями-прилагательными: дипломы Первой и второй степени, между пятым и шестым ребром, у моего и у твоего отца, та и другая сторона И т. д.

2) множественное число подчеркивает наличие нескольких предметов: Курская И Орловская области, биологический и химический методы, в западной и восточной частях страны И т. д.

• Если определяемое существительное стоит впереди определений, то оно ставится во множественном числе: Языки немецкий и французский, залоги действительный и страдательный И т. д.

• При наличии между определениями разделительного или противительного союза существительное ставится в форме единственного числа: Технический или гуманитарный вуз; не стихотворный, а прозаический текст.

• Если определение относится к двум или нескольким существительным, имеющим форму единственного числа и выступающим в роли однородных членов, то оно может стоять как в единственном, так и во множественном числе, а именно:

1) единственное число употребляется в тех случаях, когда по смыслу сочетания ясно, что определение относится не только к ближайшему существительному, но и к последующим: Наша армия и флот; необыкновенный шум и говор; у моего отца и матери; написать свой адрес, имя и фамилию И т. п.; дикий гусь и утка прилетели первыми;

2) множественное число ставится в тех случаях, когда может возникнуть неясность относительно того, связано ли определение только с ближайшими существительными или со всем рядом однородных членов: новые Роман и повесть, беспроволочные телефон и телеграф, способные ученик и ученица, маленькие брат и сестра И т. п.

При наличии разделительного союза между определяемыми существительными определение ставится в единственном числе: опубликован Новый рассказ или очерк.

• Географические названия, выступающие в роли приложений при имени нарицательном (родовом названии), в одних случаях согласуются, а в других не согласуются в косвенных падежах с определяемым словом, а именно:

1) согласуются склоняемые названия городов и рек: В городе Туле, на реке Волге, за Москвой-рекой. Эти названия могут сохраняться в начальной форме при родовых названиях в географической и специальной литературе: В городе Павловский Посад, за городом Южно-Сахалинск, Великие Луки – на несудоходной реке Ловать.

Часто не согласуются названия городов на -о (среднего рода), чтобы их можно было отличить от сходных названий мужского рода: В Городе Кирово (город Кирово); в Городе Кирове (город Киров).

2) обычно согласуются названия сел, деревень, хуторов: Родился в Селе Горюхине, в деревню Дюевку, в деревне Владиславов, В хуторе Сестраковом. Названия на -о Часто не согласуются: В селе Карманово, в селе Ново-Пиково; у деревни Берестечко. То же при названии другого грамматического рода или числа: Говор села Катагощи, у Деревни Парфенок;

3) остальные географические названия (названия озер, островов, полуостровов, гор, станций, мысов, заливов, горных хребтов, астрономические названия и т. д.) не согласуются с родовым наименованием.

Приложения

1. Приложения, выраженные прозвищами или условными названиями, не согласуются с определяемыми словами, т.е. сохраняют начальную форму во всех падежах, например: у Всеволода Большое Гнездо; с Оленем Золотые Рога (имя индейца); в газете «Известия»; на заводе «Компрессор», в банке «Менатеп». Имеются единичные отступления от правила: У Ваньки-встаньки, у мальчика с пальчика (хотя нормой является у мальчика с пальчик).

2. В сочетаниях типа ракета-носитель, образованных соединением существительного неодушевленного и существительного одушевленного, вторая часть в винительном падеже в целях согласования имеет форму именительного падежа, например: наблюдать ракету-носитель; сбить самолет-нарушитель; проконтролировать предприятия-поставщики; увековечить в памяти города-герои. Рязань из города-потребителя превратилась в город-производитель; призвать страны – члены ООН.

3. Не согласуются:

1) приложения, присоединяемые словами по имени, по фамилии, по прозвищу и т.п., например: за подписью корреспондента по фамилии Сергеев; несчастный случай с каким-то мальчиком по имени Коля;

2) существительные в сочетаниях известный как, нужный как со значением «в качестве», например: в суд вызвали Петрова, нужного как свидетель по данному делу;

3) слова после сочетания будь то, например: Информация содержится в различных материалах, будь то корреспонденция, подборка писем или маленькая заметка;

4) заключенные в скобки слова-вставки, относящиеся к предшествующему обобщающему слову, например: Чехов проявил себя как блестящий мастер художественного слова в самых разнообразных жанрах (рассказ, новелла, сценка-юмореска, пьеса).

4. Части сложносоставных наименований согласуются в падеже и числе, например: в письме-открытке, на витринах-стендах. То же при наличии числительных: два торта-мороженых, три школы-интерната, четыре платья-халата (в этих примерах числительное одинаково сочетается с каждой частью сложного названия). В отдельных случаях вторая часть не согласуется: у акулы-молот.

Приложения – географические названия

1. Названия городов, сел, деревень, поселков, усадеб, выраженные склоняемым существительным, как правило, согласуются в падеже с определяемым словом, например: в городе Москве, у города Смоленска, над городом Саратовом; в деревню Дюевку, через хутор Подбанку, в селе Ильинском.

2. Не согласуются вышеприведенные названия, если они выражены:

1) словосочетанием – в городе Кривой Рог, из села Чистый Ключ;

2) формой множественного числа – из города Черкассы, через хутор Большие Кузьмичи;

3) именами собственными, род которых не совпадает с основным понятием – в городе Ровно, у деревни Берестечко, в селе Углянец;

4) именами собственными на -ово(-ёво), -ыно(-ино) – в городе Иваново, из поселка Пушкино.

3. Названия рек согласуются с родовым наименованием, например: на реке Днепре (также: на Москве-реке); между реками Обью и Енисеем.

4. Малоизвестные названия рек, особенно иноязычные, обычно не согласуются: на реке Рось; у реки Птичъ; бассейн реки Аргунь; в долине реки Гильменд (Афганистан). То же часто при составных названиях: приток реки Голая Долина; на реке Черная Вольта (но в соответствии с правилом: на реке Северной Двине).

5. Названия местечек, аулов, кишлаков, застав не согласуются с родовым наименованием, например: в местечке Ельск, недалеко от аула Арысыпай, в кишлаке Гилян.

6. Официальные названия республик обычно согласуются со словом республика, если имеют форму женского рода, оканчивающуюся на -ия и -ея:

торговля между Россией и Республикой Индией, в Республике Швейцарии; Федеративная республика Чехо-Словакия разделилась на Республику Чехию и Республику Словакию; правительство Республики Кореи; в средствах массовой информации часто согласование отсутствует: в Республику Боливия, с республикой Гвинея;

не согласуются, если имеют форму мужского рода или форму женского рода, оканчивающуюся на -а и без окончания: в Республике Ливан, в республике Куба, посол Республики Вьетнам, договор с Республикой Беларусь.

7. Названия зарубежных административно-территориальных единиц не согласуются с родовыми наименованиями, например: в штате Техас, в округе Колумбия, в штате Хайдарабад (Индия), в провинции Тоскана, в департаменте Сена, в княжестве Лихтенштейн, в земле Шлезвиг-Гольштейн, в графстве Суссекс.

8. Названия озер, заливов, проливов, каналов, бухт, островов, полуостровов, гор, горных хребтов, пустынь и т.п., как правило, не согласуются с родовыми наименованиями, например: на озере Байкал (также: на Ильмень-озере] вблизи залива Аляска; в проливах Скагеррак и Каттегат; в Бухте Золотой Рог; за островом Новая Земля; на острове Ява; на полуострове Флорида; у мыса Челюскин; на горе Эльбрус; над хребтом Куэнь-Лунь; в пустыне Каракум; у оазиса Шарабад; вблизи лунного кратера Архимед; над вулканом Этна; извержение вулкана Везувий.

Возможные варианты согласования относятся к немногим хорошо знакомым названиям, которые часто употребляются самостоятельно, без родового наименования, например: мимо острова Цусимы; северная половина острова Сахалина; на острове Сицилии; в пустыне Сахаре.

Названия, имеющие форму полного прилагательного, обычно согласуются: у горы Магнитной, на озере Ладожском. Однако в этом случае наблюдаются колебания.

9. Не согласуются астрономические названия: движение ракеты к планете Венера; орбита планеты Юпитер; яркий свет звезды Сириус.

Не согласуются названия станций и портов, например: на станции Орел, у станции Боярка; регулярные рейсы между портами Одесса и Александрия; из польского порта Гдыня, из аэропорта Борисполь.

10. Названия улиц обычно согласуются, если имеют форму женского рода: на улице Сретенке; на углу улицы Петровки; не согласуются, если имеют форму мужского рода или представляют собой составное название: на улице Балчуг, на улице Щипок; на углу улицы Большая Полянка; на улице Олений вал, Коровий брод, Кашенкин луг, Матросская Тишина.

20.

Подлежащее и сказуемое обычно имеют одинаковые грамматические формы числа, рода, лица, например: Мчатся тучи, вьются тучи; Невидимкою луна Освещает снег летучий; Мутно небо, ночь мутна (П.). Однако соответствие грамматических форм главных членов предложения не является обязательным условием их функционирования; в иных случаях формы подлежащего и сказуемого не уподобляются, а на их синтаксическую функцию указывают предикативные отношения. Нет, не тебя так пылко я люблю. Не для меня красы твоей блистанье (Л.). Возможно и неполное соответствие грамматических форм главных членов: Вся жизнь моя была залогом свиданья верного с тобой (П.) - соответствие форм числа, но разные формы рода;Твой удел - нескончаемые хлопоты - несоответствие форм числа и т.д.

Современные авторы, анализируя грамматические формы главных членов предложения, отказались от термина «согласование», заменив его более точным термином - координация. Эта грамматическая связь более широкая и свободная. В нее «могут вступать разные слова и словоформы, и их морфологические свойства не обязательно должны соответствовать друг другу, так как их взаимоотношения определяются не лексико-грамматической принадлежностью, а синтаксической позицией в структуре предложений». Координация главных членов предложения подробно изучается в синтаксисе современного русского языка. В задачи практической стилистики входит лишь оценка вариантов форм сказуемого, анализ использования их в разных стилях речи.

Стилистический аспект в изучении координации главных членов предложения обращает нас к проблеме выбора форм числа сказуемого, когда подлежащее указывает на множество предметов, но имеет грамматическую форму единственного числа:

1. Существительные большинство, меньшинство, множество, большая часть и подобные, несмотря на грамматическую форму единственного числа, обозначают не один предмет, а много, и поэтому сказуемое может принимать не только форму единственного числа, но и множественного. Сравним: На этом-то пруде… выводилось и держалось бесчисленное множество уток (Т); Множество рук стучат во все окна с улицы, а кто-то ломится в дверь (Леск.). Какой же из форм отдать предпочтение, и когда употребление той или иной стилистически не оправдано?

Грамматисты прошлого считали правильной формой сказуемого - единственное число, но русские писатели часто не соблюдали этой нормы. К нашему времени она все более расшатывается. Д.Э. Розенталь отмечает: «Сейчас явно преобладают случаи согласования по смыслу в деловой речи, в публицистике, в разговорной речи». Однако можно выделить контексты, в которых предпочтительнее, а для книжных стилей и единственно правильно, употребление определенной формы числа сказуемого.

Рассмотрим примеры: 1) Большинство согласилось с оратором. 2) Большинство авторов согласилось с замечаниями. 3) Большинство писателей решительно отвергали исправления редактора. 4) Большинство авторов, заключивших договоры с издательством, представили рукописи. 5) Большинство авторов, заключив договор, работают над рукописями. 6) Большинство редакторов, корректоров, авторов, рецензентов изучили эти документы. 7) Большинство редакторов получили приказ, ознакомились с его содержанием и сделали необходимые выводы. Форма единственного числа сказуемого вполне оправдана в первом и втором предложениях, замена ее формой множественного числа придаст им разговорной оттенок (так как «согласование по смыслу» свойственно прежде всего живой речи). В третьем предложении сказуемое указывает на активный характер действия, и форма множественного числа создает его актуализацию. При этом небезразлично и значение подлежащего: если оно называет одушевленные предметы, координация по множественному числу предпочтительнее (ср.: Большинство студентов хорошо отвечали на семинаре. - Большинство предметов лежало в беспорядке).

При дистанционном расположении главных членов, в особенности, если подлежащее отделено от сказуемого причастным, деепричастным оборотом - (4 и 5 примеры), а также при перечислении однородных членов в составе подлежащего или сказуемого (6 и 7 примеры) стилистически оправдано употребление формы множественного числа сказуемого. В этом находит выражение тенденция к координации форм главных членов по смыслу: если сказуемое отдалено от подлежащего, мы как бы «забываем» о грамматической форме единственного числа последнего, но знаем, что оно указывает на большое количество предметов. Идею множества подкрепляет согласование причастия по множественному числу - большинство авторов, заключивших… (еще более явное указание на множество содержится в параллельной синтаксической конструкции: Большинство авторов, которые заключили…). Перечисление в составе подлежащего создает то же впечатление множества, а при однородных сказуемых многократное повторение единственного числа показалось бы нелогичным, так как все внимание сосредоточено на действии, в котором участвуют многие.

Смысловая сторона речи определяет и координацию форм сказуемого по множественному числу, если это сказуемое указывает на действие многих лиц (Большинство участников слета встретились впервые; Большинство присутствовавших обнимались, плакали ), а также если сказуемое именное, оно может быть выражено только формой множественного числа: Большинство приехавших были ветераны; Большинство уцелевших были изможденные и больные.

2. При подлежащем, выраженном количественно-именным сочетанием, возникает та же проблема: в каком числе лучше употребить сказуемое. У Чехова находим: Какие-то три солдата стояли рядом у самого спуска и молчали; У него было два сына; Толстой предпочел такие формы: В санях сидело три мужика и баба; В душе его боролись два чувства - добра и зла. Сопоставляя эти примеры, можно заметить, что и здесь активное действие (боролись) и обозначение подлежащим одушевленных предметов (три солдата) подсказали выбор формы множественного числа. Глаголы, означающие бытие, наличие, присутствие, как правило, ставятся в единственном числе в отличие от тех, которые называют активное действие. Сравним: На столе было три телефона. - Три телефона зазвонили одновременно.

Однако для таких предложений еще следует учитывать и характер числительного, употребленного в составе подлежащего. Так, числительное один подскажет единственное число сказуемого: Двадцать один человек подтвердил это. В иных случаях приходится прибегать к хитростям, чтобы устранить при этом нелогичность. Как поступить, например, в таком случае? Журналист написал: Двадцать один кореец, томящийся в тюрьме, объявил голодовку. Возможна стилистическая правка: Все эти двадцать один человек, которые томятся в тюрьме, объявили голодовку.

Числительные два, три, четыре чаще других требуют координации формы сказуемого по множественному числу: Три дома на вечер зовут; У сарая стояли три тройки (П.); За коляской бежало четыре пса (Ч.). Однако чем большее количество указывается, тем легче нам осмыслить его как одно целое, поэтому сказуемое может иметь форму единственного числа: Сто тридцать семь делегатов уже зарегистрировалось, а пять человек опаздывали . Выбор формы сказуемого в подобных случаях подчеркивает или нерасчлененный характер действия, восприятие субъекта как единой группы, совокупности предметов (тогда сказуемое в единственном числе) или, напротив, индивидуальное участие каждого в выполнении действия (и тогда сказуемое во множественном числе). Сравним: В крендельной работало двадцать шесть человек (М. Г.). - Тридцать два человека - гремяченский актив и беднота - дышали одним духом (Шол.). В подобных случаях в официально-деловом стиле используется единственное число, в экспрессивной речи - возможны варианты.

Единственное число сказуемого не вызывает колебаний при обозначении меры веса, пространства, времени (того, что воспринимается как нерасчлененное множество): Прошло сто лет (П.); Мне было тогда шестнадцать лет (Т.); До барьера осталось пять шагов; На ремонт ушло семь банок краски. Но при актуализации сказуемого возможна иная форма: Двенадцать лет болезни сделали свое дело.

Если количество обозначается приблизительно или уточняется словами только, лишь, всего, сказуемое ставится в единственном числе: Сидит нас человек двадцать в большой комнате с раскрытыми окнами (Т.); За бугром лежало с десяток возчиков (Фурм.); В кружок записалось всего пять человек ; Человек шесть справилось с заданием. То же правило регулирует координацию форм сказуемого при подлежащем с неопределенно-количественным числительнымнесколько, сколько, столько, много, мало, немного, немало: Уже много карет проехало по этой дороге (Л.); Несколько пуль провизжало над моей головой (Л.); Детский дом сопровождало несколько подвод (Фад.); Как мало нас от битвыуцелело (П.). Однако с этими же словами уже в XIX в. употреблялось и сказуемое во множественном числе, что подчеркивало семантический вес глагола в предложении: Несколько дам скорыми шагами ходили взад и вперед по площадке(Л.); Несколько саней провожали меня до первой станции (Герц.); …Несколько десятков мужчин и женщин стояли у ворот больницы (М. Г.). В наше время такая координация формы сказуемого все более закрепляется: Немало кафедр, факультетов, институтов не смогут дать ясного, научно обоснованного ответа на эти вопросы (из газ.).

3. Колебания в форме числа сказуемого возникают и при однородных подлежащих. В художественной литературе встречаются варианты: Однажды Лебедь, Рак да Щука везти с поклажей воз взялись (Кр.); - Нам домой скорей бы воротиться. - Но зачем идем мы и туда?…Сладко нам и дома не забыться: встретит нас забота и нужда (Н.).

Координацию формы числа сказуемого в подобных предложениях определяет ряд условий. Если вначале перечисляются однородные подлежащие, а сказуемое следует непосредственно за ними, то оно принимает форму множественного числа: Гимназист и Саша всю дорогу плакали (Ч.). При иной последовательности членов предложения возможны варианты: Из района приехал следователь и врач (основной носитель действия - следователь); В комнате остались только хозяин, да Сергей Николаевич, да Владимир Петрович (Т.) - нет необходимости выделять кого-то одного как инициатора действия. При этом если среди однородных подлежащих есть существительные во множественном числе, сказуемое тоже принимает эту форму: Мои большие несчастья, мое терпение тронули сердца обывателей (Ч.). Однако если ближайшее к сказуемому подлежащее, имеющее форму единственного числа, подчеркнуто еще и определением, сказуемое может «воспринять» эту грамматическую форму: Несся тяжелый топот кованых сапог и крикливые бабьи взвизги (Сераф.).

На выбор формы числа сказуемого влияют и формы рода подлежащего. Сравним: Темницы мертвое молчанье Ни стон, ни вздох не нарушал (Рыл.); В спальне… было темно и прохладно… Сюда не проникали ни свет, ни жара (Баб.). Координация по форме ближайшего подлежащего в таких случаях нарушает смысл: «Хорошо работал брат и сестра», поэтому, если подлежащее выражено одушевленными существительными разного рода, сказуемое должно иметь только форму множественного числа: Ни он, ни она ни слова не промолвили (Т.).

Важно подчеркнуть, что в научном, официально-деловом стилях в таких случаях варианты недопустимы: сказуемое всегда должно стоять в форме множественного числа (Увеличиваются сила тока и напряжение - мощность тоже увеличивается).

Сказуемое ставится в единственном числе, если при подлежащих есть слова каждый, всякий, любой: Каждый крестьянин и каждый рабочий знает, за что он воевал. При градации (то есть таком расположения слов, в данном случае - однородных подлежащих, что каждое последующее усиливает, расширяет значение предыдущего), грамматическая форма сказуемого «приспособляется» к ближайшему подлежащему: Вся Европа, вся Америка, весь мир смотрел эту русскую передачу. Здесь сказывается семантика: ведь последнее подлежащее как бы «вбирает в себя» смысл всех других, так что ему и должно уподобляться сказуемое.

Лексическое значение сказуемого влияет на координацию его формы числа, если глагол указывает на действие многих (встретились, собрались, спорили, дискутировали и подобные).

Мы рассмотрели варианты координации форм сказуемого при однородных подлежащих, связанных соединительными союзами или интонацией. При иных союзах положение меняется.

Если однородные подлежащие связаны разделительными союзами и надо подчеркнуть, что действие совершает попеременно то одно, то другое лицо (или из нескольких возможных субъектов действие выполняет какой-то один), сказуемое употребляется в форме единственного числа: То ли чурка, то ли бочка проплывает по реке (Твард.); Московский или Петербургский университет проведет эту конференцию. Но если подлежащие разного рода или стоят в разных числах и сказуемое постпозитивно, оно принимает форму множественного числа: То ли куст, то ли кочка виднелись вдали (…то ли кочки виднелись). Ту же форму сказуемого определяет и употребление сопоставительного союза как, так и, подчеркивающего идею множественности: Как тяжелая, так и легкая промышленность выполнили план. Однако союзы не только, но и; не столько, сколько и другие, содержащие оттенок противопоставления, обычно определяют координацию сказуемого по форме единственного числа: Не только содержание рукописи, но и сама форма подачи материала требовала специального разговора. (Ср.: На большей части их лиц выражалась если не боязнь, то беспокойство-Л.Т.).

Если подлежащие связаны противительными союзами (а, но, да), то препозитивное сказуемое координирует сваи формы по первому подлежащему: Опубликована поэма, а не стихотворение. - Опубликовано стихотворение, а не поэма. -Опубликована не поэма, а стихотворение. Формы же постпозитивного сказуемого зависят от того подлежащего, с которым оно связано по смыслу (независимо от того, какое из подлежащих стоит ближе к нему): Стихотворение, а не поэмаопубликовано в журнале. Не стихотворение, не поэма, а роман опубликован в журнале.

4. Комментария требуют и такие случаи координации форм числа сказуемого: Жил старик со своею старухой у самого синего моря (П.). - А ткачиха с поварихой, С сватьей бабой Бабарихой Не хотят царя пустить Чудный остров навестить(П.). Только во втором предложении сочетание существительных в именительном и творительном падеже является подлежащим, в первом - предложно-именное сочетание «со старухой» употреблено как дополнение. Именно как дополнения выступают существительные, называющие не главного носителя действия, а лицо, сопутствующее ему (Старик-Крестьянин с Батраком шел, под вечер, леском. - Кр.). Сравним: Пока на открытом базу размещали коров, пришел Разметнов с Демкой Ушаковым (Шол.), но: Через пять минут на опустевшей площади возле амбаров остались только Давыдов с Макаром (Шол.). В таких случаях множественное число сказуемого подчеркивает, что в действии участвуют два равноправных лица, поэтому в особых случаях координация форм сказуемого выполняет смысло-различительную функцию: Мать с дочерью спали на диване - Мать с дочерью сидела (дочь при этом могла быть у нее на руках, на коленях и т.д.).

Стилистическое значение в таких случаях имеет и последовательность существительных разного рода. Сравним: Муж с женой приглашены в гости (оба на равных основаниях) - на первом месте «более сильный в грамматическом отношении мужской род». Но: Жена с мужем приглашена в гости (пригласили ее, а муж должен ее сопровождать)-выдвижение на первое место существительного женского рода подчеркивает, что оно является главным носителем действия, поэтому и сказуемое координирует по нему свои формы числа и рода.

Стилистический интерес представляет выбор форм связки именного сказуемого в случае несоответствия грамматических форм главных членов: В свое время Тетюев был гроза и все заводы держал в ежовых рукавицах (М.-С.); Ее несбыточная мечта были гастроли . В первом случае связка координируется подлежащим, во втором - именной частью сказуемого. Так называемое обратное согласование подчеркивает значение сказуемого и применяется в ряде случаев:

1) Если подлежащее выражено словами большинство и подобными (Большинство артистов были студенты ).

2) Если автор хочет усилить значение сказуемого (Первое, что бросилось в глаза Привалову, был какой-то господин, который сидел у стола… (М.-С.)

3) Если подлежащее выражено местоимением это (Это был удар для меня).

Особый стилистический интерес вызывает координация сказуемого с подлежащим, выраженным некоторыми местоимениями. Сравним несколько примеров: Кто-то из поэтов сказал…; Некто в парике, с наклеенными ресницами и яркими губами, кивнула в мою сторону; Никто из студенток, даже самые способные, не могли решить этого уравнения; Никто из девочек, да и сама Лена, не могла ничего придумать. Мы видим, что от предложения к предложению усиливается влияние контекста, который определяет координацию сказуемого. Однако предпочтение смысловому принципу придает высказыванию разговорную окраску. В книжных стилях такая координация сказуемого стилистически не оправдана: при этих местоимениях оно должно стоять в форме единственного числа мужского рода, независимо от того, что местоимения указывают на женщин, на множество людей.

Иное правило определяет форму сказуемого в тех случаях, когда местоимение кто выступает в функции союзного слова в придаточной части сложноподчиненного предложения, которому в главной соответствует соотносительное слово:Все, кто пришли на занятие, разобрались в этом сложном вопросе; Те, кто знали о лекции, пришли послушать. В таких предложениях форма множественного числа сказуемого, относящегося к местоимению кто, «поддерживается» соответствующими формами соотносительного слова и сказуемого в главной части предложения. Правда, это не исключает вариантов, и в этих предложениях можно было бы сказать: все, кто пришел… Такая координация предпочтительна в книжных стилях, но в разговорном в наше время все более закрепляется координация по смыслу, ее воспринимают писатели и журналисты. Однако, если форма множественного числа сказуемого «не поддержана» в главной части предложения такой же формой главных членов, конструкция приобретает подчеркнуто разговорную окраску: Я знаю всех, кто пришли на занятие. Теми, кто не пришли на семинар, интересуется декан.

При именном сказуемом выбор связки определяется смыслом: Кто был инициатором этой затеи? (имеется в виду кто-то один) - Кто были инициаторами наших занятий спортом? (их было несколько человек). Контекст может исключить варианты и в других случаях, когда подчеркивается идея множества. Например: Мы разыскиваем тех, кто в период Отечественной войны, будучи малолетними детьми, потеряли родителей, братьев.

21.

Модально-целевая характеристика простых предложений. Функции вопросительных предложений в тексте.

Модальность - семантическая категория, выражающая отношение говорящего к содержанию его высказывания, целевую установку речи, отношение содержания высказывания к действительности. Модальность является языковой универсалией, принадлежит к числу основных категорий естественного языка.

Иногда термин модальность выступает как синоним термина наклонение

Как известно, уже стало традиционным разделение модальности на два типа: объективную и субъективную. Первая понимается как отношение высказывания к внеязыковой действительности, оформленное грамматически, второе - как выражение отношения говорящего (пишущего) к тому, что он сообщает. Исследователи отмечают, что объективная модальность обязательна для любого высказывания, субъективная же факультативна.

Вопросительными называются предложения, в которых специальными языковыми средствами выражается стремление говорящего узнать что-л. или удостовериться в чем-л. Вопросительные предложения, таким образом, информируют о том, что хочет узнать говорящий.

Вопросительные предложения часто имеют субъективно-модальную окраску. В них может выражаться предположение (Опять будем встречать кого-нибудь?), неуверенность (Вы как будтозмеям сочувствуете? Пришв.) и другие значения. По отношению к субъективно-модальным значениям вопросительные предложения проявляют избирательность: одни такие значения возможны во всех типах вопросительных предложений, другие - только в некоторых из них. Вопрос может совмещаться также с теми значениями, которые обычно выражаются невопросительными предложениями. Так, вопрос Ведь ты домой идешь? содержит элемент утверждения; вопрос Молока не продашь ли, хозяюшка? (Тендр.) содержит просьбу; вопрос Почему бы не вспоминать почаще об этом опыте? (газ.) содержит совет.

Первичные функции вопросительных предложений устанавливаются на основе: 1) характера и объема той информации, которая ожидается в ответе; 2) осведомленности говорящего о том, что спрашивается и 3) ожидаемого ответа. Одно и то же вопросительное предложение заключает в себе весь комплекс соответствующих характеристик.

1) В зависимости от характера и объема той информации, которая должна быть получена, вопросительные предложения делятся на общевопросительные и частновопросительные. Общевопросительные предложения направлены на получение информации о ситуации в Частновопросительные предложения заключают вопрос об отдельной стороне какого-л. факта, о деятеле, носителе состояния, о признаке, о тех или иных обстоятельствах: Это вы делали?

2) В зависимости от осведомленности говорящего о том, что спрашивается, вопросительные предложения делятся на три группы:

а) собственно-вопроситель-ныепредложения отражают полную неосведом-ленность спрашивающего:

б) неопределенно-вопросительные предложения совмещают вопрос с догадкой, предположением, неуверенностью, сомнением

в) констатирующе-вопросительные предложения совмещают вопрос с почти полной уверенностью, с утверждением

3) В зависимости от ожидаемого ответа вопросительные предложения делятся на две группы.

а) Предложения, требующие ответа-подтверждения или ответа-отрицания, т. е. ответа о соответствии или несоответствии действительности.

б) Предложения, требующие в ответе информации, сообщения о том, что спрашивается

В своих вторичных функциях вопросительные предложения ориентированы не на получение ответа, а на передачу позитивной информации, - всегда экспрессивно окрашенной. Это следующие случаи.

1) Вопрос, в котором заключено уверенное экспрессивно окрашенное утверждение. При этом может акцентироваться категоричность утверждения, непременность наличия чего-н., возможность или целесообразность, обычность, закономерность чего-л

2) Вопрос, в котором заключено уверенное экспрессивно окрашенное отрицание (так наз. риторический вопрос). При этом может акцентироваться категоричность отрицания, невозможность, ненужность или нецелесообразность, а также всеобщность и безусловность отрицаемой ситуации

3) Вопрос-уяснение, повторяющий словесный состав предшествующей реплики и обычно осложненный эмоциональной окраской удивления, недоумения, беспокойства, неодобрения. а) Предшествующая реплика – вопросительная

4) Вопрос - побуждение к чему-л. а) Вопрос, побуждающий к совершению действия:

5) Вопрос, выражающий эмоциональную реакцию говорящего: эмоциональную констатацию факта, оценку, отношение, аффективное состояние

6) Вопрос, имеющий целью активизировать внимание, заинтересовать, обратить внимание на форму выражения мысли.

Вопрос 22. Нормы сочетания однородных членов предложения. Функция вводных слов и вводных конструкций в речи.

Нормы сочетания однородных членов предложения

1) В качестве однородных членов должны сочетаться сопоставимые понятия. Соединение несопоставимых понятий на правах однородных членов неизбежно влечет комический эффект:

2) В качестве однородных членов должны сочетаться непересекающиеся понятия (т.е. не связанные отношениями частичного включения).

3) Однородные члены предложения могут быть выражены и разными частями речи

4) В конструкциях с однородными сказуемыми не рекомендуется сочетать разные модели сказуемых (например, простое глагольное и составное именное)

5) Требуется предельная внимательность при соединении однородных членов повторяющимися и составными (двухместными) союзами. Создавая подобную конструкцию, всегда уместно проверить, что именно оказалось соединено союзами.

6) При соединении однородных членов повторяющимися союзами (или... или, либо... либо) нельзя заменять союз синонимичным

7) зависимые однородные члены, выраженные одной и той же частью речи, должны быть оформлены одинаково.

8) Нельзя соединять на правах однородных членов члены предложения и простые предложения в составе сложного: определения и определительные придаточные, дополнения и изъяснительные (дополнительные или подлежащные) придаточные и т.д.:

*Наташа Ростова - живая, жизнерадостная девушка, тонко чувствующая музыку, искусство и которая способна ощущать чужое страдание как свое (соч.). Правильные варианты: а) тонко чувствующая музыку и способная ощущать...; б) которая тонко чувствует музыку и способна ощущать...

Функция вводных слов и вводных конструкций в речи.

Причастные обороты

1) Значение времени

При прошедшем времени

причастие настоящего времени-постоянный признак,

причастие прошедшего времени-временный признак.

2) Значение залога

на -ся: в них возможно смешение возвратного и страдательного значений, заменять формы на -мый. Например, «девочка, воспитывающаяся бабушкой» девочка, воспитываемая бабушкой;

2. не употребляются формы действительных причастий на -щий (со значением будущего времени), «вздумающий составить», .

Не употребляются причастия в сочетании с частицей бы, : «проект, вызвавший бы возражения».

3. Причастный оборот может находиться или после определяемого слова (письмо, полученное от автора), или перед ним (полученное от автора письмо), но не должен включать в себя определяемое слово «полученное письмо от автора»).

4. В зависимости от значения возможно различное согласование причастий.

В некоторых случаях возникает двузначность , например: «Заявление председателя комитета, занимающегося этими вопросами» (занимается председатель или комитет?).

6. Обособленный причастный оборот обладает большей смысловой нагрузкой

Необособленный причастный оборот теснее примыкает к определяемому существительному.

7. Причастные обороты используются для замены синонимичных придаточных определительных предложений в ряде случаев:

1)если высказывание имеет книжный характер

2) повторяется союзное слово который,

3) если нужно устранить двузначность,

неблагозвучие в случае скопления форм на -ший и -вший.

Деепричастные обороты

1. Действие, относится, как правило, к подлежащему данного предложения. Если глаголом-сказуемым, обозначенного деепричастием, не совпадают, употребление деепричастного оборота стилистически ошибочно, например: «Переходя через рельсы, стрелочника оглушил неожиданный свисток паровоза» (переходя относится к стрелочнику, а оглушил – к свистку).

употребление деепричастного оборота, не выражающего действия подлежащего:

1) 1 производитель действия дееприч, совпадает с 2 производитель, глагольной формой (инфинитивом, причастием, деепричастием).

2) в безличном предложении при инфинитиве,

2. Деепричастный оборот обычно предшествует сказуемому, если обозначает:

а)предшествующее действие, например: Оттолкнув меня,

б)причину другого действия, например: Испугавшись неведомого шума,

в) условие другого действия, например: Напрягши силы,

3.Деепричастный оборот обычно следует за сказуемым, если обозначает:

а)последующее действие,

б) образ действия, например: накрывшись мешками от дождя (Чехов).

Конструкции с отглагольными существительными

1.Отглагольные существительные в различных стилях языка:

1)В общественно-политической и специальной литературе в качестве терминов,

2)В официально-деловой речи, например: Началось выдвижение кандидатов;

3)В заголовках: Запуск космического комплекса;

2.преимущество - краткость. Ср.: Когда наступила весна, развернулись полевые работы.

Недостатки:

1) Неясность высказывания, : «Докладчик говорил о выполнении программы»

2) Искусственные образования, : «вследствие неимения нужных деталей»,

3) Нанизывание падежей

4)Расщепление сказуемого : «Произвести опечатание склада»,

5)Канцелярский характер

3.Стилистическая правка с заменами. Для этой цели используются:

а)придаточное предложение

б)оборот с союзом чтобы,

в)деепричастный оборот

Вопрос 23. Семантико-статистическая характеристика сложного предложения. Ошибки в сложном предложении. Синонимия простых и сложных предложений.

Семантико-стилистическая характеристика сложного предложения

Употребление сложных предложений – отличительная черта книжных стилей.

В разговорной речи мы используем в основном простые предложения, причем очень часто – неполные (преимущественно бессоюзные предложения)

Союзные сложные предложения являются неестественными в обстановке непринужденной беседы

В книжных функциональных стилях широко используются сложные синтаксические конструкции с различными видами сочинительной и подчинительной связи.

«Чистые» сложносочиненные предложения в книжных стилях сравнительно редки, так как не выражают всего многообразия причинно-следственных, условных, временных и других связей, возникающих в научном, публицистическом, официально-деловом текстах.

Научный стиль характеризуется преобладанием причинных и условных придаточных предложений, часто используются сопоставительные конструкции с двойным союзом.

В официально-деловом стиле наиболее широко используются определительные и условные придаточные.

В художественной речи широко используются придаточные времени.

Ошибки в сложных предложениях

Разнотипность частей сложного предложения проявляется в различной форме:

А.) в качестве однородных конструкций употребляются придаточное предложение и член простого предложения, например: «На производственном совещании обсуждались вопросы дальнейшего улучшения качества выпускаемой продукции и нет ли возможности снизить себестоимость» (следует: ... обсуждались вопросы дальнейшего улучшения качества выпускаемой продукции и возможность снижения ее себестоимости)

Б.) при общей подчиняющей части выступают в качестве однородных синтаксических элементов двусоставное предложение и односоставное безличное предложение, например: «Докладчик выдвинул два положения: 1) все большее значение приобретает ускоренная приватизация государственной собственности; 2) необходимо повысить роль в этом процессе трудовых коллективов»

В.) без должного основания используется различный порядок слов в соподчиненных придаточных предложениях, например: «К числу недостатков преподавательского коллектива школы следует отнести то, что в ней недостаточно проводится воспитательная работа, внеклассная работа ведется плохо, успеваемость учащихся снижается» (во втором и третьем придаточном предложении следовало тоже использовать обратный порядок слов)

Смещение конструкции может найти свое выражена в том, что главное предложение «перебивается» находящимся внутри его придаточным, например: «Главное, чему необходимо уделить внимание, это жанровой стороне произведения» (следует: Главное, чему необходимо уделить внимание, – это жанровая сторона произведения)

Неправильное употребление союзов и союзных слов проявляется в различных случаях:

А.) выбор союза или союзного слова, которые не подходят для данного контекста, например: «Можно было согласиться лишь с теми положениями доклада, где не содержалось никаких внутренних противоречий» (вместо наречия где при отвлеченном существительном положениями следовало употребить союзное слово в которых)

Б.) плеонастическое употребление союзов (постановка рядом однозначных союзов), например: «Условия для радикальных экономических реформ были созданы, однако тем не менее перелома до сих пор не наступило»

В.) лишний союз после вводного слова, которое ошибочно принимается за часть главного предложения, например: «Докладчик привел новые данные, которые, кажется, что где-то частично были уже опубликованы»

Г.) лишнее соотносительное слово (указательное местоимение в главном предложении), например: «Укажите то кратчайшее расстояние, которое разделяет обе точки» (кратчайшее расстояние может быть только одно)

Д.) повторение частицы бы в придаточных предложениях, в которых сказуемое выражено глаголом в форме условно-сослагательного наклонения (получаются сочетания чтобы... бы, если бы... бы), например: «Было выражено пожелание, чтобы контакты, установившиеся между российскими и американскими предпринимателями, получили бы свое дальнейшее развитие»

Е.) загромождение сложного предложения одинаковыми союзами или союзными словами при последовательном подчинении придаточных предложений, например: «Врачи считают, что болезнь настолько опасна, что приходится опасаться за жизнь больного» (следует: Врачи считают болезнь настолько опасной, что приходится опасаться за жизнь больного)

Неправильный порядок слов в сложном предложении с придаточным определительным порождает двузначность или искажает смысл высказывания. Например, в предложении «Студенты проходили практику в одном из цехов завода, который недавно был реконструирован»

Смешение прямой и косвенной речи находит свое выражение в том, что придаточное предложение, образующее косвенную речь, сохраняет элементы прямой речи (формы личных местоимений и глаголов), например: Автор сгоряча заметил рецензенту, что как же вы можете не замечать того нового, что имеется в книге

Синонимия простых и сложных предложений

При синонимии двусоставных и односоставных предложений двусоставное выбирается в том случае, когда необходимо сконцентрировать внимание на деятеле (подлежащее):

А.) из синонимической пары Предлагаю объявить перерыв (односоставное) – Я предлагаю объявить перерыв (двусоставное второе предложение используется в тех случаях, когда на подлежащее падает логическое ударение, это происходит при сопоставлении и противопоставлении разных деятелей, например: Я предлагаю объявить перерыв, а он – вообще отложить заседание; Я предлагаю объявить перерыв, а вы голосуйте

Б.) из синонимической пары Любишь кататься – люби и саночки возить (односоставное в составе сложного) – Каждый, кто любит кататься, должен любить и саночки возить (двусоставное в составе сложного) первое придает высказыванию афористичность, второе – назидательность

В.) в синонимических парах Тебе звонили – Тебе кто-то звонил; Просят не курить – Руководство института просит вас не курить односоставное предложение акцентирует внимание на действии, а двусоставное – на том, кто его производит

Г.) аналогично при синонимии безличных и инфинитивных односоставных предложений с двусоставными: Ср.: Мне хочется – Я хочу; Запрещается провозить – Руководство метрополитена запрещает провозить

Д.) при синонимии Утро. Берег реки. Колокольный звон – Наступило раннее утро. Мы стоим на берегу реки. Слышен колокольный звон первые предложения придают тексту эмоциональность и создают атмосферу сопричастности автора текста и его адресата, вторые более объективны.

Вопрос 24. Текстовой норма. Виды информации в тексте. Ссц.

Текст- это практически реализованный язык, целостность языковых единиц, объединенных грамматически и по смыслу.

Характеристика:

1) информативность

- фактуальная информация- описание фактов, событий, места действия, времени протекания.

- концептуальная информация- система взглядов, мировоззрение автора.

- подтекстовая информация- скрытый смысл, автор ведет не всегда заметно.

2) целостность

- смысловая- содержание, действия, ключевые слова.

- структурная- композиция текста, заголовок, вступление, заключение.

3) связность

- глобальная- характеристика смысла, единость текста, которая проявляется в цепочках слов.

- локальная- линейная последовательность смыслов.

- содержательная- постепенное развертывание смыслов. Лексические, синонимические

- логическая- в выражении смысловых отношений, союзы, вводные слова.

- композиционная- средства связи показывают ход мысли автора, концентрирует внимание на смысле, активизация, концентрация действий.

4) завершенность

5) пространство и время

6) Образ автора

7) Модальность текста

4 Закона логики:

1) Закон тождества- каждая мысль, которая проводиться в данном умозаключении, при повторении должна иметь одно и тоже определенное содержание.

2) Закон противоречия- не могут быть одновременно истинными противоположные мысли об одном и том же предмете времени и отношении.

3) Из двух противоречивых друг другу высказываний в одном и том же отношении, одно из 2-х истина. Третьего не дано.

4) Закон достаточного основания. Всякая истина, мысль была обоснована другими мыслями, истинность которого уже доказано.

ССЦ (сложное синтактичесое целое).

Высказывание- реализованое предложение.

В тексте мы имеем дело не с предложением, а с высказываниями, которые конкретизируют свой смысл.

Высказывание имеет два компонента, тему и рему. На базе высказываний строится ССЦ.

ССЦ- это группа предложений рассказывающих одну микротему и образующих на этой основе формально смысловое единство, которое имеет формально смысловые границы.

ССЦ как объективной структурно-семантической единицы текста противопоста

влен абзац, как композиционно стилистическая единица.

Границы ССЦ и абзаца могут не совпадать. 3 типа соотношений между ССЦ и абзацами :

1) абзац совпадает с ССЦ (научно, официально-деловой стиль, повествовательная форма, в художественной прозе)

2) абзац включает несколько ССЦ (автор стремиться подчеркнуть внутреннюю связь не схожих вещей)

3) одно ССЦ разбито на два более абзацев ( роль абзаца- акцентная).

Средства: собственно лексическое, лексико-грамматическое грамматические.

Собственно-лексические- слова включены в общий синонимический компонент.

Лексико-грамматическая- средства анафоры ( отсылка к предыдущему, замена сущ. на местоимение.

Грамматические ср-ва- союзы и союзные слова, формы грамматического времени.

Время:

1)

2)

3)

4)

5) 3 л. ед. ч вместо 2-го ед. (игнорирование собеседника)

Ну подними, что уронил. А он еще стоит и любуется.

Синонимия времени.

1) настоящее вместо прошедшего (оживление беседы, соучастие)

2) настоящее вместо будущего (как буд-то осуществились)

3) прошедшее вместо будущего (выразительная конструкция)

4)будущее вместо прошедшего (повторение)

5)Инфинитив в значении прошедшего времени.

Вопрос 25. Официально-деловой стиль. Подстили жанры языковые особенности.

Официально-деловой стиль обслуживает правовые отношения межлу гражданином и гос-вом и применяется в различных документах-от государственных актов и международных договоров до деловой переписки. Важная функция-сообщение и воздействие, отличительные черты :стабильность, замкнутость, стандартизированность (устойчивые формы в определённой логичной последовательности), соответствие литературной норме на всех языковых уровнях.

Не допустимы:1)лексико-фразеологические средства разговорного, просторечного характера, диалекты, профессионально-жаргонные слова, нелитературные варианты словоизменения и словообразования. 2)экспрессивные элементы: оценочная лексика, высокие или сниженные слова, образные выражения.

Функционирует в письменное форме или устной. Устная речь: полный стиль произношения, особая выразительность интонации, логические ударения.

Общие черты:

1. лексические :использование терминов, специальные термины, аббревиатур, устойчивые словосочетания.

2. морфологические:

-преобладание имен при незначительном употреблении глаголов, но часто употребляются отглаглагольные сущ

-неуместна экспрессивная окраска.

-Сущ, обозначающие должности, употребляются в м.р,(директор), Прилагательное и причастие употребляется в значении сущ (больной, обязан).

- Не употребляются личные местоимения (я,ты) и неопределенные местоимения (что-либо). ----- - - Главная роль отводится словам со значением должествования (следует, надлежит, обязуется). Формы наст времени выполн фун-ю предписания(несут ответственность).

- Формы будущего времени выполняют разные фун-и: предписания, возможности и др.

- Форма прошедшего времени подчеркивает констатацию факта

- глаголы несовершенного вида преобладают в речи общего характера(конституции, уствы..)совершенного вида в текстах конкретного содержания(протоколы собраний, акты, договоры..)

3. синтаксис отражает безличный характер речи, для синтаксиса характерен строгий и определенный порядок слов в предложении, для логичности, последовательности и точности изложения.

Особенность- косвенная речь (прямая лишь при цитирование).

-Используются стандартные конструкций для абстрагирования от конкретного лица.

-Используются клишированные обороты с предлогами (в целях, в связи с..).

Оформление: абзацное членение и рубрикация, реквизиты- постоянные элементы содержания документа:дата,наименования,подписи,графическое оформлени, характерное именно для данного документа.

Употребление офиц-делового стиля разделяется на подстили:

1) дипломатический--коммюнике, ноты, меморандумы. ..

2)законодательный--указ, закон, конституция..

3)административно-канцелярский--распоряжения, договорах,расписки, автобиография..

Язык законов отличаеься оформлением, чёткостью и точностью, лексика слегка высокопарна, но в документах присутствeт сухость

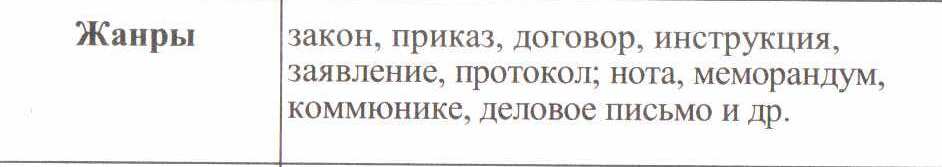

Жанры

Вопрос 26. Научный стиль. Подстили жанры языковые особенности понятие дефиниции.

Подстили научного стиля

Научный. Адресат-учёный, специалист. Целью- выявление и описание новых фактов, закономерностей, открытий. Характерен для диссертаций, монографий, авторефератов, научных статей..

Научно-учебный. Работы, адресованы будущим специалистам и учащимся, с целью обучить, описать факты, необходимые для овладения материалом, поэтому факты" типовые". Обязательно описание «от общего к частному», строгая классификация, активное введение и исп спец терминов. Характерен для учебников, лекций..

Научно-популярный. Аудитория обычно не имеет спец знаний в данной области. Характерно сохранить строгости и чёткости изложения, его особенность- упрощенный характер изложения .Целью - ознакомление с описываемыми явлениями и фактами. Употребление цифр и специальных терминов минимально(с объяснениями) Особенностями стиля являются: значительные упрощения, рассматривание без общего обзора и классификации. Стиль характерен детских энциклопедий, сообщений «научного характера» в СМИ. Это наиболее свободный подстиль.

Научно-технический. Адресат — специалисты технико-технического профиля. Цель — применение достижений фундаментальной науки в практике.

Языковые особенности:

Специфика речи: экстралинвистические(внеязыковые)факторы:1)изложение путем исследования данных,2)монологический характер языка науки.

Черты: отвлеченность и обобщенность речи (в лексике)(Береза переносит морозы). Научная речь подчеркивает общее, абстрактное. Лексическое значение обобщается, состоит из общеупотребительных слов(знание, работа), общенаучный (исследование),терминов(молекула, синтаксис).

Оличительная черта терминов-точное определение-дефиниция. Признак языка лексика и близкие к ней номенклатурные наименования.

Терминология-система связных элементов в пределах целого, номенклатура-собрание разнородных, внутренне не связанных элементов в пределах целого.

Первичные тесты.

Научные тексты оформляются в виде отдельных законченных произведений, структура которых подчинена законам жанра. жанры научной прозы: монография, журнальная статья, рецензия, учебник (учебное пособие),лекция, доклад, информационное сообщение(о состоявшейся конференции), устное выступление (на конференции)диссертация, научный отчёт.

Вторичные текстам составленным на основе уже имеющихся: реферат, автореферат, конспект, тезисы, аннотация.

Вопрос 27. Публицистический стиль: жанровые особенности. Язык сми. Устная публицистическая речь.

Публицистический стиль речи представляет собой функциональную разновидность литературного языка (в газетах и журналах, на телевидении и радио, в публичных политических выступлениях).

1) функции

- информационная

-воздействия

-экспрессивная.

-коммуникативность (для максимально широкой аудитории).

-Экспрессивная

-Эстетическая

жанровый репертуар (репортаж, и заметки, и хроникальная информация, и интервью, и передовая статья, и отчет, и очерк, и рецензия, и др). Традиционно публицистические жанры делятся

-информационные (заметке, репортажу, интервью, отчёту)-объективность в изложении информации.

-аналитические (беседу, статью, корреспонденцию, рецензию, обзор)-анализ журналистом социально значимой актуальной проблемы

-художественно-публицистические. (очерк, эссе...)

Язык СМИ.

Публицистический стиль служит для воздействия на людей через средства массовой информации. Он встречается в жанрах статьи, репортажа, интервью и характеризуется наличием общественно-политической лексики, логичностью, эмоциональностью.

Этот стиль употребляется в сферах политико-идеологических, общественных и культурных отношений. Информация предназначена не для узкого круга специалистов, а для широких слоёв общества, причём воздействие направляется не только на разум, но и на чувства адресата. Для него характерны отвлечённые слова с общественно-политическим значением (гуманность, прогресс, миролюбивый). Задача-сообщить информацию о жизни страны, воздействовать на массы, сформировать определенное отношение к общественным делам.

Устная публицистический речь- это разновидность устной формы литературного языка.

Особенности:

1) Понятность.

2) Сбалансированность.

3) Уместность.

4) Правильность.

28.

Разговорная речь - разновидность устной литературной речи, обслуживающая повседневное обиходно-бытовое общение и выполняющая функции общения и воздействия. В качестве средства национального общения разговорный язык складывается в эпоху формирования наций. В донациональный период в функции разговорного языка выступают диалекты, полудиалекты, городские койне и др. Как форма существования литературного языка, разговорная речь характеризуется основными его признаками (наддиалектностью, устойчивостью, нормативностью, многофункциональностью).

Разговорная речь - историческая категория. История разговорной речи в различных национальных языках не зафиксирована источниками вследствие устной формы её существования. Основой её формирования служили наддиалектные образования и говоры регионов, игравших связующую роль при консолидации наций. Место разговорной речи в составе литературных языков изменчиво. Она может выступать в качестве устной формы литературного языка, может не входить в его состав, может взаимодействовать с разговорным типом письменно-литературного языка, представленного в художественных произведениях, наиболее полно отражающих реальную народную речь или представлять собой стиль литературного языка. Существуют региональные типы разговорной речи. Так, в современном русском литературном языке по целому ряду фонетических и отчасти лексических признаков можно выделить северно-русский и южно-русский региональные варианты литературной разговорной речи. Сходная картина наблюдается в современном немецком литературном языке. Разговорная речь не подвергается кодификации.

Определение характера отношения разговорной речи того или иного национального литературного языка к литературному языку в целом или его разновидностям решается по-разному. Изучение социальной, локальной, возрастной, половой, профессиональной дифференциации разговорной речи, речевого поведения, особенностей порождения и восприятия речи входит в задачи социолингвистики психолингвистики. Общие свойства устной речи проявляются в специфических характеристиках разговорной речи: неподготовленности, линейном характере, ведущем как к экономии, так и к избыточности речевых средств, непосредственном характере речевого акта. Разговорная речь существует в диалогических и монологических формах. Форма речи влияет на выбор средств выражения.

Основная функция разговорной речи - функция общения. Соответственно потребностям общения меняются темы разговорной речи: от узкобытовых до производственных и отвлечённых. Выделяются три типа ситуаций общения: стереотипные городские диалоги незнакомых лиц; общение знакомых лиц в бытовой обстановке; общение знакомых и незнакомых лиц в производственной и социально-культурной сфере. Разговорная речь широко используется в художественной литературе. Её отражение носит национально-обусловленный и исторический характер: чем более высокой является степень демократизации художественной литературы, тем большее воздействие оказывает разговорная речь на язык художественной литературы. В художественном произведении в первую очередь используются те явления разговорной речи, которые связаны с её стилистической экспрессией, выразительностью. Те явления разговорной речи, которые связаны прежде всего с устным характером её осуществления, в язык художественной литературы попадают редко. Поэтому разговорная речь в её естественном виде изучается не по художественным текстам, а по материалам магнитофонных и ручных записей подлинного звучащего текста или отдельных его особенностей.

В пределах каждого национального языка разговорная речь располагает собственным набором языковых особенностей. Употребляются в ней также и общелитературные языковые средства. Универсальные особенности разговорной речи связаны с устным характером её протекания: при убыстрённом темпе речи наблюдаются явления усиленной редукции безударных гласных. Возникают явления описательной и сокращенной номинации, особенности в функционировании отдельных частей речи и образования отдельных форм, расчленения синтаксического целого, присоединения, прерванные структуры, вопросно-ответные единства повторы, перифразы.

30.

Спор — это столкновение мнений, в ходе которого одна из сторон (или обе) стремится убедить другую в справедливости своей позиции.

Cпор — это публичное обсуждение проблем, интересующих участников обсуждения, вызванное желанием как можно глубже, обстоятельнее разобраться в обсуждаемых вопросах: это столкновение различных точек зрения в процессе доказательства и опровержения.

Поле́мика (греч. πολεμικά от πολέμιον, «вражда») — спор, в большинстве случаев при выяснении вопросов в политической, философской, литературной или художественной сферах. Наряду с этим понятием используются: прения и дискуссия.

Разновидность спора, отличающаяся тем, что основные усилия спорящих сторон направлены на утверждение своей точки зрения по обсуждаемому вопросу. Наряду с дискуссией полемика является одной из наиболее распространённых форм спора. С дискуссией её сближает наличие достаточно определённого тезиса, выступающего предметом разногласий, известная содержательная связность, предполагающая внимание к аргументам противной стороны, очерёдность выступлений спорящих, некоторая ограниченность приёмов, с помощью которых опровергается противная сторона и обосновывается собственная точка зрения.

Вместе с тем полемика существенно отличается от дискуссии. Если целью дискуссии являются прежде всего поиски общего согласия, того, что объединяет разные точки зрения, то основная задача полемики — утверждение одной из противостоящих позиций. Полемизирующие стороны менее, чем в дискуссии, ограничены в выборе средств спора, его стратегии и тактики. В полемике, как и в споре вообще, недопустимы некорректные приёмы (подмена тезиса, аргумент к силе или к невежеству, использование ложных и недоказанных аргументов и т.п.). В полемике может применяться гораздо более широкий, чем в дискуссии, спектр корректных приёмов. Большое значение имеют, в частности, инициатива, навязывание своего сценария обсуждения темы, внезапность в использовании доводов, выбор наиболее удачного времени для изложения решающих аргументов и т.п.

31.

Ора́торское иску́сство (красноре́чие, искусство красноречия) — искусство публичного выступления с целью убеждения. Ораторское искусство — это гармоничное сочетание риторики, приемов актерского мастерства (подача) и психологических техник.

Можно выделить несколько основных качеств, которые отличают ораторскую речь от других видов речи.

Оратор обращается к народу ораторской речью — не только донести до слушателя информацию, но и получить ответную реакцию в виде заинтересованности (убедить) или каких-либо действий (побудить). Такая речь всегда имеет агитационный характер. Для этого оратор должен быть воодушевлен предметом своей речи и вкладывать в неё то, что он считает нужным и полезным для его слушателей.

Для того чтобы речь тронула и заинтересовала аудиторию, важен авторитет говорящего или его особый психологический настрой. Чтобы побудить слушателей совершить какие-то действия, оратор прежде всего сам делает усилие, требующее особого напряжения воли. Это усилие чувствуется в речи оратора и передаётся его слушателям, побуждая их к действиям.

информационные

· убеждающие

· побуждающие к действию

· воодушевляющие

· развлекающие

· сокровенные.

32.

Троп (от др.-греч. τρόπος — оборот) — в художественном произведении слова и выражения, используемые в переносном значении с целью усилить образность языка, художественную выразительность речи.

Мета́фора (от др.-греч. μεταφορά — «перенос», «переносное значение») — троп, слово или выражение, употребляемое в переносном значении, в основе которого лежит неназванное сравнение предмета с каким-либо другим на основании их общего признака.

Гипе́рбола (из др.-греч. ὑπερβολή «переход; чрезмерность, избыток; преувеличение») — стилистическая фигура явного и намеренного преувеличения, с целью усиления выразительности и подчёркивания сказанной мысли, например «я говорил это тысячу раз» или «нам еды на полгода хватит».

Олицетворе́ние (персонифика́ция, прозопопея) — троп, присвоение свойств одушевлённых предметов неодушевлённым[1]. Весьма часто олицетворение применяется при изображении природы, которая наделяется теми или иными человеческими чертами.

Иро́ния (от др.-греч. εἰρωνεία — «притворство») — троп, в котором истинный смысл скрыт или противоречит (противопоставляется) смыслу явному. Ирония создаёт ощущение, что предмет обсуждения не таков, каким он кажется.

Пафос (греч. πάθος — страдание, страсть, возбуждение, воодушевление) — риторическая категория, соответствующая стилю, манере или способу выражения чувств, которые характеризуются эмоциональной возвышенностью, воодушевлением.

Эпи́тет (от др.-греч. ἐπίθετον — «приложенное») — определение при слове, влияющее на его выразительность. Выражается преимущественно именем прилагательным, но также наречием («горячо любить»), именем существительным («веселья шум»), числительным (вторая жизнь), инфинитивом («желание забыться»).