- •«Химия» нуклеиновых оснований и днк.

- •Общее строение и функция аминокислот и белков

- •Глюкоза — это:

- •4. Сравнительный анализ строения основных классов органических веществ клетки (нуклеионовых кислот, аминокислот, липидов и сахаров).

- •Глюкоза — это:

- •5. Сравнительный анализ функций основных классов органических веществ клетки (нуклеиновых кислот, аминокислот, липидов и сахаров).

- •7. Функции семи основных функциональных групп органических соединений.

- •9. Схема основных реакций, приводящих к синтезу функционального белка ("от гена к белку").

- •10. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная структура белка.

- •11. Транскрипция

- •12. Общая схема реакций трансляции белков и ее регуляция.

- •13. Транскрипция: передача информации о нуклеотидной последовательности днк на уровень рнк

- •15. Транскрипция днк в рнк

- •16. Генетический код, строение гена.

- •Генетический код и его свойства

- •19. Малые рнк (микро-рнк и др.), явление рнк-интерференции и его функциональная роль.

- •20. Принципы и методы выделения рнк и днк.

- •21. Нозерн-блот и гибридизация с днк-зондами.

- •22. Требования к выделению нуклеиновых кислот.

- •23. Разница в методических подходах для выделения различных типов полинуклеотидов.

- •24. Задачи и методы очистки нуклеиновых кислот.

- •25. Методика гель-электрофореза: принцип, анализ результатов и практическое применение.

- •26. Принцип и применение полимеразной цепной реакции (пцр).

- •27. Компоненты полимеразной цепной реакции (пцр). Компоненты реакции

- •28. Дизайн праймеров для пцр.

- •29. Выбор температуры ренатурации (отжига) для пцр. Отжиг

- •30. Предотвращение загрязнения и выбор числа циклов в пцр. Денатурация

- •31. Значение концентрации магния и выбор полимеразы.

- •Клонирование генов

- •33. Пцр при помощи обратной транскриптазы (rt-pcr).

- •Применение

- •34. Оптимизирование пцр (горячий старт, гнездовой, ступенчатый пцр и др.)

- •35. Количественный анализ нуклеиновых кислот при помощи пцр.

- •Спектрофотометрический анализ

- •Кюветы для анализа

- •Кюветы малого объема

- •36. Типы хозяев (хостов) для экспрессии и клонирования генов.

- •37. Генетические вектора: организация, типы и функции.

- •46. Основные методы генетической трансформации.

- •47. Принципы конструирования генов для их экспрессии в других видах.

- •48. Химеры.

- •49. Генетические кассеты.

- •50. Использование селективных маркеров, их типы.

- •51. Особенности трансформации клеток растений.

- •52. Химическая трансформация бактерий (не уверена, что это то, что надо)

- •53. Использование Ti-плазмид.

- •54. Принципы анализа протеома, протеомика.

- •55. Основные биоинфорационные "порталы" и принципы биоинформационного анализа.

- •56. Двухмерный электрофорез и масс-спектрофотометрия при анализе белков.

- •57. Принцип и применение maldi и esi для анализа белков.

- •58. Структурный анализ белков, принципы кристаллографии и наномагнитного резонанса.

- •59. Рекомбинантные белки и белковая инженерия растений.

- •60. Основы биоинформационного анализа. Алгоритм blast. Моделирование трехмерной структуры белков.

- •61. Гибридизация нуклеиновых кислот. Детекционные методы в молекулярной биологии.

- •Традиционное окрашивание геля:

- •Радиоактивная маркировкаи детекция

- •3. Флуоресценция на основе маркировки и детекции

- •62. Визуализация нуклеиновых кислот.

- •63. Перспективы прикладного использования генно-модифицированных растений.

- •65. Секвенирование днк.

- •66. Устройство геномов растений.

«Химия» нуклеиновых оснований и днк.

Нуклеи́новая кисло́та (от лат. nucleus — ядро) — высокомолекулярное органическое соединение, биополимер (полинуклеотид), образованный остатками нуклеотидов. Нуклеиновые кислоты ДНК и РНК присутствуют в клетках всех живых организмов и выполняют важнейшие функции по хранению, передаче и реализации наследственной информации.

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трех основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования живых организмов. Основная роль ДНК в клетках — долговременное хранение информации о структуре РНК и белков.

В клетках эукариот (например, животных или растений) ДНК находится в ядре клетки в составе хромосом, а также в некоторых клеточных органоидах (митохондриях и пластидах). В клетках прокариотических организмов (бактерий и архей) кольцевая или линейная молекула ДНК, так называемый нуклеоид, прикреплена изнутри к клеточной мембране. У них и у низших эукариот (например, дрожжей) встречаются также небольшие автономные, преимущественно кольцевые молекулы ДНК, называемые плазмидами. Кроме того, одно- или двухцепочечные молекулы ДНК могут образовывать геном ДНК-содержащих вирусов.

С химической точки зрения ДНК — это длинная полимерная молекула, состоящая из повторяющихся блоков — нуклеотидов. Каждый нуклеотид состоит из азотистого основания, сахара (дезоксирибозы) и фосфатной группы. Связи между нуклеотидами в цепи образуются за счёт дезоксирибозы и фосфатной группы. В подавляющем большинстве случаев (кроме некоторых вирусов, содержащих одноцепочечную ДНК) макромолекула ДНК состоит из двух цепей, ориентированных азотистыми основаниями друг к другу. Эта двухцепочечная молекула спирализована. В целом структура молекулы ДНК получила название «двойной спирали».

В ДНК встречается четыре вида азотистых оснований (аденин, гуанин, тимин и цитозин). Азотистые основания одной из цепей соединены с азотистыми основаниями другой цепи водородными связями согласно принципу комплементарности: аденин соединяется только с тимином, гуанин — только с цитозином. Последовательность нуклеотидов позволяет «кодировать» информацию о различных типах РНК, наиболее важными из которых являются информационные, или матричные (мРНК), рибосомальные (рРНК) и транспортные (тРНК). Все эти типы РНК синтезируются на матрице ДНК за счёт копирования последовательности ДНК в последовательность РНК, синтезируемой в процессе транскрипции, и принимают участие в биосинтезе белков (процессе трансляции). Помимо кодирующих последовательностей, ДНК клеток содержит последовательности, выполняющие регуляторные и структурные функции. Кроме того, в геноме эукариот часто встречаются участки, принадлежащие «генетическим паразитам», например, транспозонам.

Особый интерес представляют не столько пиримидин и пурин, сколько вещества с их характерной структурой – пиримидиновые и пуриновые основания, которые входят в состав природных высокомолекулярных веществ – нуклеиновых кислот, которые осуществляют синтез белков в организмах.

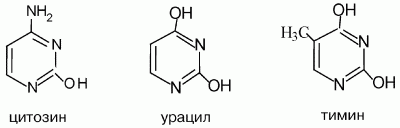

Структурные формулы пиримидиновых оснований:

Цитозин – (2-гидрокси-4-аминопиримидин) – бесцветное малорастворимое вещество с Тпл 320–325 °C. Цитозин является слабым основанием, сравнимым с анилином и очень слабой NH-кислотой. Цитозин входит в состав нуклеиновых кислот. Урацил (2,4-дигидроксипиримидин) – бесцветное малорастворимое в воде вещество с Тпл 335 °C. Входит в состав нуклеиновых кислот, нуклеотидов. Получают из гидролизатов нуклеиновых кислот. Урацил вступает в реакции электрофильного замещения: алкилирования, галогенирования, азосочетания. Тимин (2,4-дигидрокси-5-метилпиримидин) – бесцветное малорастворимое кристаллическое вещество с Тпл 318 °C. Являясь производным урацила, обнаруживает сходные свойства, за исключением реакций SE, поскольку 5-е положение занято метильным радикалом. Входит в состав нуклеиновых кислот, нуклеотидов, является основой лекарственных препаратов. Например, азидотимидин – лекарство против СПИДа.

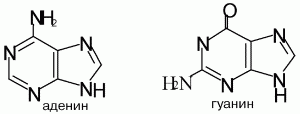

Структурные формулы пуриновых оснований:

Аденин (6-аминопурин) – бесцветное кристаллическое вещество с Тпл 360–365 °C, мало растворяется в воде. Входит в состав нуклеотидов, нуклеозидов и нуклеиновых кислот. Его используют в качестве исходного соединения для органического и микробиологического синтеза и в медицине, например в качестве консерванта донорской крови. Гуанин (2-амино-6-гидроксипурин) – бесцветное кристаллическое вещество с Тпл 365 °C, мало растворяется в воде, входит в состав нуклеотидов, нуклеозидов и нуклеиновых кислот.