- •1. Характеристика объектов и методов исследования геологии и геохимии нефти и газа.

- •2. Основные классификации каустобиолитов. Нефть и газ в ряду каустобиолитов.

- •3. Физико-химические свойства и состав нефтей.

- •4. Основные факторы, влияющие на состав и свойства нефтей и газов в природе.

- •5. Преобразование ов в седиментогенезе и диагенезе.

- •6. Эволюция ов в катагенезе.

- •7. Главная зона нефтеобразования и ее роль в размещении залежей ув.

- •8. Нефтегазоматеринские породы и принципы их диагностики.

- •9. Зоны и очаги нефтегазогенерации, их характеристики.

- •10. Современные концепции нефтегазообразования. Осадочно-миграционная теория.

- •11. Первичная миграция нефти.

- •12. Вторичная миграция нефти.

- •13. Формы нахождения ов в природе.

- •14. Генетические типы ов пород.

- •15. Геохимические и генетические классификации нефтей.

- •16. Классификации газов.

- •17. Основные факторы и градации катагенеза ов.

- •18. Твердые нафтиды как продукты преобразования нефтей.

- •19. Происхождение и основные свойства твердых горючих ископаемых (торф, уголь, горючие сланцы, газогидраты). Типы природных ув газовых систем.

- •20. Распределение и состав органического вещества в породах.

- •21. Условия залегания нефти и газа в недрах. Коллекторы и флюидоупоры.

- •22. Основные виды и типы коллекторов.

- •23. Ловушки ув, основные условия их формирования.

- •24. Классификация залежей ув по типу ловушек.

- •25. Основные емкостные и фильтрационные свойства пород-коллекторов, пористость, проницаемость, нефтенасыщенность.

- •26. Основные типы природных резервуаров.

- •27. Классификации месторождений нефти и газа.

- •28. Особенности разрушения и преобразования залежей нефти и газа.

- •29. Основы нгг районирования.

- •30. Состав и физ. Св-ва прир. Газов.

- •31. Связь емкостных и фильтрационных св-в пород. Нетрадиционные коллекторы.

- •32. Основные элементы и параметры залежей нефти и газа.

- •33. Классификация нгб.

- •1) Платформенный тип.

- •2) Тип подвижных поясов.

- •34. Гигантские н. И г. М-ия, условия их образования и роль в добыче ув.

- •35. Характеристика Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна.

- •36. Характеристика Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна.

- •37. Характеристика крупнейших угольных бас. (уб) России.

- •38. Нефтеотдача продуктивных горизонтов и факторы, ее определяющие.

- •39. Методы повышения нефтеотдачи продуктивных горизонтов.

- •40. Способы эксплуатации продуктивных на нефть и газ скважин.

- •41. Метаморфизм: факторы и основные типы.

- •42. Функции менеджмента в недропользовании.

- •43. Классификация осадочных пород

- •44. Этапы нефтегазообразования в литогенезе.

- •45. Нефтегазоматеринский потенциал ов пород.

- •46. Применение изотопных исследований при изучении горючих полезных ископаемых.

- •47. Применение методов органической геохимии на различных этапах и стадиях геологоразведочных работ на нефть и газ.

- •48. Руководящие формы ископаемых организмов: признаки, комплексы.

- •49. Основные нефтегазоносные комплексы Волго-Уральской нгп.

- •50. Определение понятия “фация”. Построение карт фаций.

- •51. Общие региональные и местные стратиграфические подразделения. Общая стратиграфическая шкала. Принципы их выделения.

- •53. Этапы и стадии грр на н и г. Типовой комплекс работ. Основные задачи.

- •54. Сущность тектоники литосферных плит.

- •55. Структурные элементы пов-ти фундамента и чехла конт.Платформ.

- •56. Локальные поднятия в чехле платформ и их типы по структуре и генезису.

- •57. Складчатые пояса: основные тектонические зоны и их строение. Нгносность передовых прогибов и передовых складчатых зон.

- •58. Типы континентальных окраин. Размещение месторождений горючих п. И. В пределах континентальных окраин.

- •59. Типы глубинных разломов.

- •60. Понятие биосфера. Структура биосферы. Основные параметры биосферы.

- •61. Живое, биогенное и косное вещ-во биосферы. Функции живого вещ-ва в биосфере, их хар-ка.

- •62. Биогеохимические круговороты в биосфере, типы.

- •63. Энергетическая хар-ка залежей нефти и газа.

- •64. Режимы нефтегазоносных пластов.

- •65. Системы разработки залежей нефти.

- •66. Классификация геохимических барьеров.

- •2. Основные классификации каустобиолитов. Нефть и газ в ряду каустобиолитов.

27. Классификации месторождений нефти и газа.

Мест-е представляет собой одну или несколько залежей, приуроченных к ограниченной площади, генетически связанных между собой и обязанных происхождением общим геологическим факторам.

Понятия «м-е» и «залежь» взаимосвязаны. Различают одно- и многозалежные м-я. В первом случае м-е и залежь являются синонимами.

Ерёменко указывает тект. хар-ки того или иного структурного элемента, контролирующего образование м-я, зависят от того, с каким крупным геоструктурным элементом з.к. связано формир-е этого элемента. В связи с этим выделяют 2 основных класса м-ий:

1) м-я платформ;

2) м-я складчатых областей или геосинклиналей.

По кол-ву запасов УВ: 1) Уникальные с запасами нефти более 300 млн. тонн и газа более 500 млрд. м3.

Примеры: Большой Бурган (Кувейт), Гавар – Саудовская Аравия – 2 нефтяных м-я. 2) Крупные: 30-300 млн. тонн нефти и 30-500 млрд. м3 газа. Примеры: Джамбур (Ирак) – газонефтяное м-е и Астраханское (РФ) – газоконденсатное. 3) Средние: от 10 до 30 млн. тонн нефти и 10-30 млрд. м3 газа. Примеры: Мегионское (Западная Сибирь). 4) Мелкие: менее 10 млн. тонн нефти и менее 10 млрд. м3 газа. Примеры: Козубаевское (ВУНГП).

Наиболее важной с точки зрения экономики и методики ведения поисково-разведочных работ является класс-ция залежей по их фазовому состоянию и количественному соотношению нефти, газа и конденсата (таблица):

Однофазовые залежи: 1. Газовые (Г) - Состоят в основном из метана СН4 с содержанием пентана и более тяжёлых УВ не более 0,2 % от объёма залежей. 2. Газоконденсатно-газовые (ГКГ) - Газовые залежи с содержанием углерода С5 и выше в пределах 0,2-0,6 % от объёма залежи, что примерно соответствует содержанию конденсата до 30 см3/м3. 3. Газоконденсатные (ГК) - Газовые залежи с содержанием С5 и выше в пределах 0,6-4 % от объёма залежи, что примерно соответствует содержанию конденсата от 30 до 250 см3/м3. 4. Конденсатные (К) - Газовые залежи с содержанием С5 и выше более 4 % от объёма залежи, что соответствует содержанию конденсата более 250 см3/м3. 5. Залежи переходного состояния (ЗПС) - Залежи УВ, которые по своим физическим свойствам, плотности и вязкости в пластовых условиях близки к критическому состоянию, занимая промежуточное положение между жидкостью и газом. 6. Нефтяные (Н) - Залежи нефти с различным содержанием растворённого газа 200-250 м3/т.

Двухфазовые залежи: 1. Нефтегазовые (НГ), т.е. на втором месте пишется, что больше, в данном случае газа - Газовые залежи с нефтяной оторочкой и запасы газа больше запасов нефти. 2. Газонефтяные (ГН) - Залежи нефти с газовой шапкой и запасы нефти превышают запасы газа. 3. Нефтегазоконденсатные (НГК) - Газоконденсатные или конденсатные залежи с нефтяной оторочкой, запасы газа и конденсата превышают запасы нефти. 4. Газоконденсатно-нефтяные (ГКН) - Нефтяные залежи с газоконденсатными шапками, запасы нефти превышают запасы газа и конденсата.

28. Особенности разрушения и преобразования залежей нефти и газа.

Разрушение и перераспределение залежей нефти и газа практически обуславливаются теми же процессами, что и их образование. К числу основных относятся следующие:

1) Тектонический фактор, проявляющийся в виде дифференцированных подвижек, способствующих раскрытию ловушек и разрушению залежей. При восходящих тект. движениях, когда залежи выводятся на глубины, близкие к ЗП, они могут быть разрушены эрозионными процессами. Характер и степень проявления тект. фактора зависят от тект.положения м-я.

2) Диффузия, которая приводит к образованию и расформированию залежей;

3) Геохимический фактор – геохим. процессы, протекающие в зоне ВНК или ГНК, также приводят к окислению и разрушению залежей УВ. H2S, получающийся при окислении УВ, образуется над разрушенными залежами нефти и газа скоплениями свободной серы. По данным Соколова, месторождения серы располагаются в разрезах выше залежей нефти и газа.

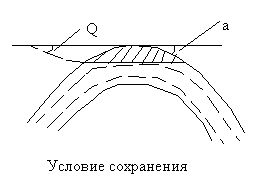

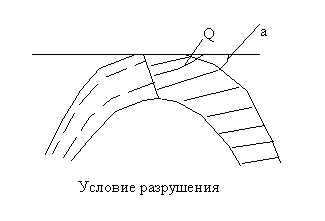

4) Гидродинамика: причиной разрушения является гидродинамическая активность подземных вод, вымывающих УВ из малоамплитудных или слабо выраженных ловушек. По данным Карцева, условием для сохранения залежей от механического разрушения водой является неравенство Q < α, где Q – угол наклона ГНК или ВНК, а α – угол падения пласта на крыле ловушки.

5) Процесс метаморфизма – этот процесс оказывает разрушающее действие на породы-коллекторы. При погружении толщ на большие глубины соответственно увеличиваются P и t-ра и происходит уплотнение пород. При дальнейшем погружении газообразные УВ разлагаются на С2 и Н2.

Результатами разрушения залежей нефти и газа являются разнообразные нефтегазобитумопроявления и наличие м-ий серы.