- •1. Характеристика объектов и методов исследования геологии и геохимии нефти и газа.

- •2. Основные классификации каустобиолитов. Нефть и газ в ряду каустобиолитов.

- •3. Физико-химические свойства и состав нефтей.

- •4. Основные факторы, влияющие на состав и свойства нефтей и газов в природе.

- •5. Преобразование ов в седиментогенезе и диагенезе.

- •6. Эволюция ов в катагенезе.

- •7. Главная зона нефтеобразования и ее роль в размещении залежей ув.

- •8. Нефтегазоматеринские породы и принципы их диагностики.

- •9. Зоны и очаги нефтегазогенерации, их характеристики.

- •10. Современные концепции нефтегазообразования. Осадочно-миграционная теория.

- •11. Первичная миграция нефти.

- •12. Вторичная миграция нефти.

- •13. Формы нахождения ов в природе.

- •14. Генетические типы ов пород.

- •15. Геохимические и генетические классификации нефтей.

- •16. Классификации газов.

- •17. Основные факторы и градации катагенеза ов.

- •18. Твердые нафтиды как продукты преобразования нефтей.

- •19. Происхождение и основные свойства твердых горючих ископаемых (торф, уголь, горючие сланцы, газогидраты). Типы природных ув газовых систем.

- •20. Распределение и состав органического вещества в породах.

- •21. Условия залегания нефти и газа в недрах. Коллекторы и флюидоупоры.

- •22. Основные виды и типы коллекторов.

- •23. Ловушки ув, основные условия их формирования.

- •24. Классификация залежей ув по типу ловушек.

- •25. Основные емкостные и фильтрационные свойства пород-коллекторов, пористость, проницаемость, нефтенасыщенность.

- •26. Основные типы природных резервуаров.

- •27. Классификации месторождений нефти и газа.

- •28. Особенности разрушения и преобразования залежей нефти и газа.

- •29. Основы нгг районирования.

- •30. Состав и физ. Св-ва прир. Газов.

- •31. Связь емкостных и фильтрационных св-в пород. Нетрадиционные коллекторы.

- •32. Основные элементы и параметры залежей нефти и газа.

- •33. Классификация нгб.

- •1) Платформенный тип.

- •2) Тип подвижных поясов.

- •34. Гигантские н. И г. М-ия, условия их образования и роль в добыче ув.

- •35. Характеристика Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна.

- •36. Характеристика Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна.

- •37. Характеристика крупнейших угольных бас. (уб) России.

- •38. Нефтеотдача продуктивных горизонтов и факторы, ее определяющие.

- •39. Методы повышения нефтеотдачи продуктивных горизонтов.

- •40. Способы эксплуатации продуктивных на нефть и газ скважин.

- •41. Метаморфизм: факторы и основные типы.

- •42. Функции менеджмента в недропользовании.

- •43. Классификация осадочных пород

- •44. Этапы нефтегазообразования в литогенезе.

- •45. Нефтегазоматеринский потенциал ов пород.

- •46. Применение изотопных исследований при изучении горючих полезных ископаемых.

- •47. Применение методов органической геохимии на различных этапах и стадиях геологоразведочных работ на нефть и газ.

- •48. Руководящие формы ископаемых организмов: признаки, комплексы.

- •49. Основные нефтегазоносные комплексы Волго-Уральской нгп.

- •50. Определение понятия “фация”. Построение карт фаций.

- •51. Общие региональные и местные стратиграфические подразделения. Общая стратиграфическая шкала. Принципы их выделения.

- •53. Этапы и стадии грр на н и г. Типовой комплекс работ. Основные задачи.

- •54. Сущность тектоники литосферных плит.

- •55. Структурные элементы пов-ти фундамента и чехла конт.Платформ.

- •56. Локальные поднятия в чехле платформ и их типы по структуре и генезису.

- •57. Складчатые пояса: основные тектонические зоны и их строение. Нгносность передовых прогибов и передовых складчатых зон.

- •58. Типы континентальных окраин. Размещение месторождений горючих п. И. В пределах континентальных окраин.

- •59. Типы глубинных разломов.

- •60. Понятие биосфера. Структура биосферы. Основные параметры биосферы.

- •61. Живое, биогенное и косное вещ-во биосферы. Функции живого вещ-ва в биосфере, их хар-ка.

- •62. Биогеохимические круговороты в биосфере, типы.

- •63. Энергетическая хар-ка залежей нефти и газа.

- •64. Режимы нефтегазоносных пластов.

- •65. Системы разработки залежей нефти.

- •66. Классификация геохимических барьеров.

- •2. Основные классификации каустобиолитов. Нефть и газ в ряду каустобиолитов.

23. Ловушки ув, основные условия их формирования.

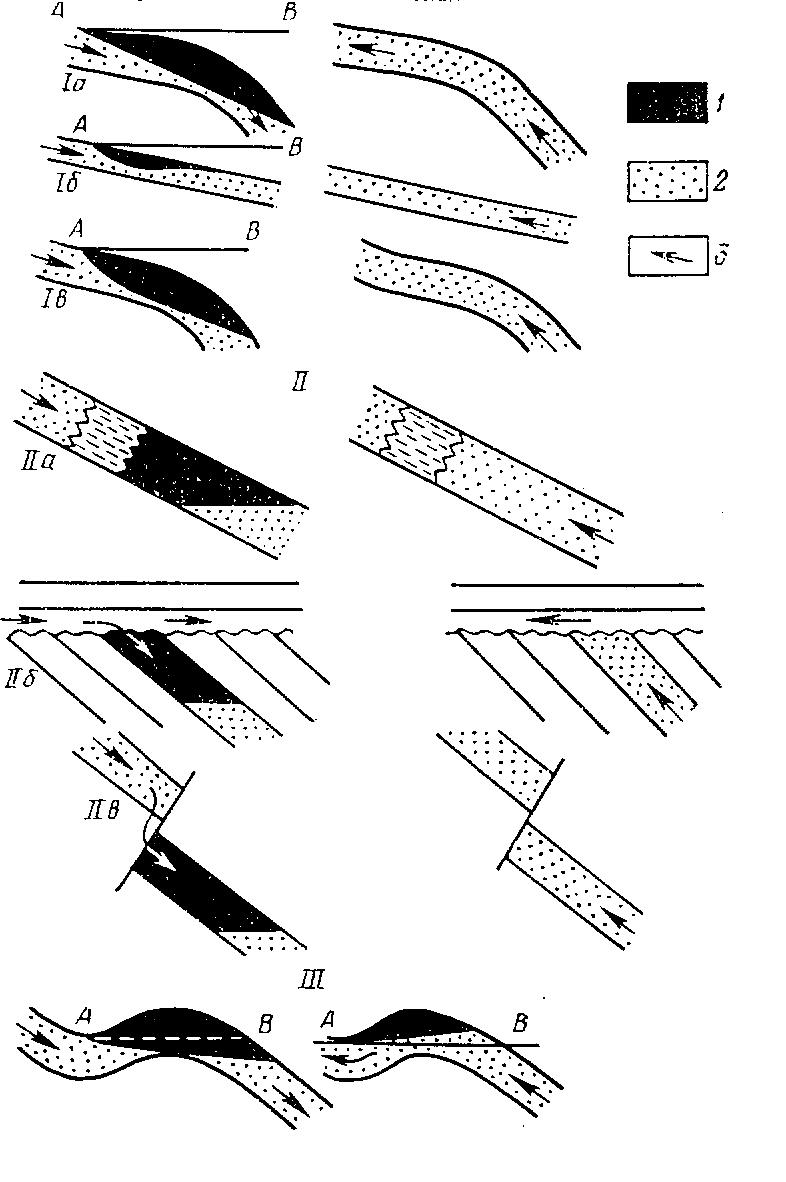

Ловушка - часть природного резервуара, в кот. благодаря наличию проницаемого коллектора и непроницаемой покрышки создаются благоприятные условия для улавливания, скопления и сохранения УВ. Миграция УВ в ловушке отсутствует, поэтому газ, нефть и вода распределяются в ней по плотности, согласно закону гравитации. Главным при формир-ии ловушек является структурно-тектонический фактор. В настоящее время выделяют структурные, литологические, стратиграфические и гидродинамические ловушки.

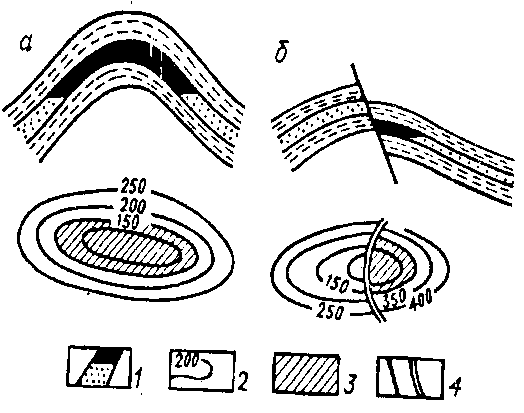

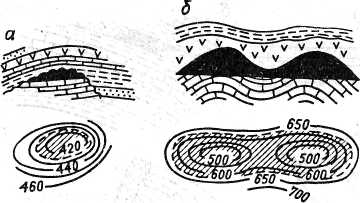

Ловушки структурного типа образуются в результате пликативных и дизъюнктивных тектонических деформаций г.п., и разделяются на сводовые (антиклинальные) и тектонически экранированные ловушки (рис а, б). С ловушками структурного типа связано около 80 % залежей УВ, выявленных на Земле.

Ловушки литологического типа образуются в результате выклинивания пород-коллекторов по восстанию слоев или их замещения одновозрастными слабопроницаемыми породами, а также при появлении повышенной локальной трещиноватости г.п., или при наличии песчаных линз внутри глинистых толщ (в этих случаях понятия природный резервуар и ловушка совпадают).

Ловушки стратиграфического типа образуются в результате денудационного срезания пород-коллекторов и их несогласного перекрытия флюидоупорами. К этому типу ловушек относится и рифовые тела, перекрытые гипсами, ангидритами или другими слабопроницаемыми породами. Некоторые исследователи выделяют рифогенные ловушки в самостоятельный генетический тип.

![]()

Гидравлические (гидродинамические) ловушки образуются в результате гидродинамического напора встречного потока вод, оказывающего противодавление на мигрирующие УВ. Т.о., они образуются в результате появления экрана, созданного нисходящими высоконапорными водами, циркулирующими по пластам-коллекторам, поверхностям стратиграфических несогласий и тектоническим нарушениям.

Ловушки литологического, стратиграфического и гидродинамического типа обычно называют неструктурными или неантиклинальными ловушками. Их выявление вызывает наибольшие трудности при проведении ГРР.

24. Классификация залежей ув по типу ловушек.

Классификация И.О. Брода. В качестве главного признака используется тип прир.резервуара.

Выделил 3 основные группы залежей: 1) пластовые, 2) массивные, 3) литологически – ограниченные со всех сторон.

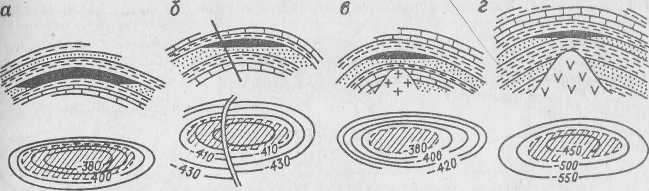

Группа пластовых залежей подразделяется на 2 подгруппы: 1) сводовые (пластово-сводовые), 2) экранированные (пластово-экранированные). 1) Сводовые залежи формируются в локальных структурах простого ненарушенного строения или осложненных разрывными нарушениями, диапиризмом, грязевыми вулканами, солянокупольной тектоникой и т. п. (рис. 1).

Рис. 1. Сводовые залежи антиклинальных структур:а — ненарушенного строения; б — с тектоническим нарушением; в — осложненных криптодиапиром или вулканогенными образованиями; г — с соляным штоком.

Пластово–сводовые приурочены к антиклинальным изгибам пласта резервуара. Формирование таких залежей происходит в результате движения флюидов на пласт. Он ограничен непроницаемыми породами в кровле и подошве.

2) Пластово–экранированные залежи образ-ся вследствие срезания прир.резервуара плотным экраном на пути движения флюидов вверх по восстанию пласта. Это м.б. повер-ти тект. нарушений, стратиграфических нарушений, литологических замещений. В связи с этим выделяют: а) тектонически, б) стратиграфически, в) литологически, г) экранированные залежи.

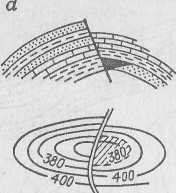

а) Тектонически-экранированные залежи (рис. 2) образ-ся если в следствии дизъюктивных дислокаций прир.резервуар начинает контактировать с непроницаемыми породами. Наиболее распространены в складчатых обл-ях. Разрывные нарушения могут разбивать пластово-сводовые залежи, тогда их наз. комбинированными.

Рис 2.

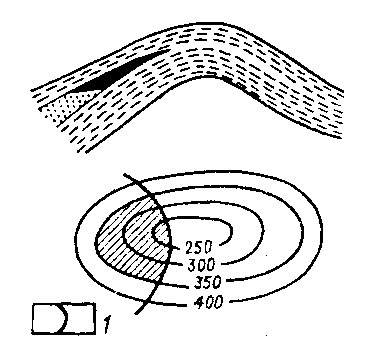

б) Стратиграфически-экранированная залежь приурочена к ловушкам, формир-е кот. связано с несогласным перекрытием пластов более молодыми плохо проницаемыми породами. Ухудшение коллект. свойств при развитии процессов минералообраз-я в полостном пространстве в рез-те циркуляции воды.

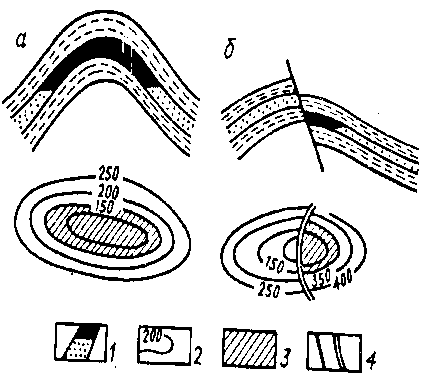

в) Литологически-экранированные залежи (рис. 3) приурочены к ловушкам, экранами которых служит литологич.замещение и выклинивание коллекторов. Особенностью таких ловушек явл-ся ухудшение пористости и проницаемости коллекторов по мере приближения к пов-ти выклинивания. Они возникают в прибрежно-морских толщах в условиях частого изменения уровня моря.

Рис. 3. Литологически экранированные залежи, приуроченные к участкам выклинивания пласта-коллектора (а) и замещения проницаемых пород непроницаемыми (б), и залежь, запечатанная асфальтом (в)

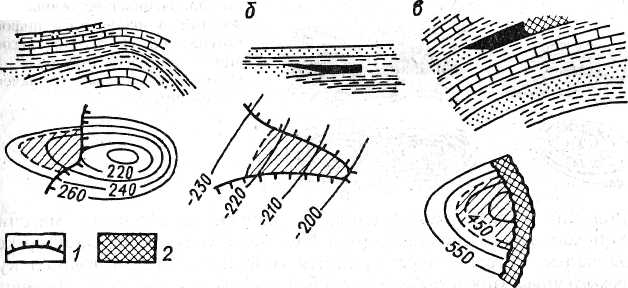

Группа массивных залежей связана с прир.резервуарами, ограниченной непроницаемой покрышкой только сверху. Движение флюидов происходит приемущественно в верхнем направлении. Отличительная черта массивной залежи - гидродинамическая связь всех частей залежи.

По генезису массивные залежи делятся: залежи в: 1) структурных, 2) эрозионных, 3) биогенных выступах.

1) Залежи в структурных выступах связаны с ловушками тект. происхождения. Они предст. собой антиклин.складки или выступы горстового хар-ра. Они широко распространены на платформе.

2) Залежи в эрозионных выступах приурочены к выступам палеорельефа, перекрытым непроницаемыми породами. ФЕС опред-ся интенсивностью и длительностью эрозионныхпрцессов и ухудшение с глубиной.

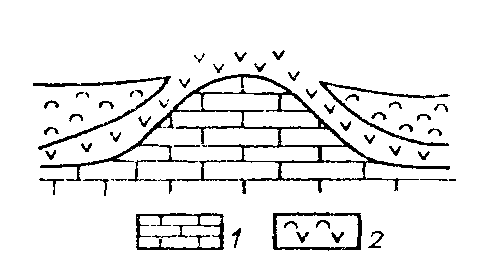

3) Залежь в биогенных выступах или рифовых массивах (рис. 5) широко распространены и сложены органогенными и органогенно-обломочными известняками, в меньшей степени доломитами. Структура извест-ов определяется рифообразованиями органогенными и вторичными преобразованиями пород: выщелачиванием, цементацией, перекристаллизацией.

Рис. 5 Залежи рифогенных образований в одиночном рифовом массиве (а), в группе рифовых массивов (б).

Группа литологически-ограниченных со всех сторон залежей. Они приурочены к ловушкам неправильной формы, наибольшими распределениями явл-ся залежи в линзовидных песчаных телах различной протяженностью в глин.материн.породах. Залежи мелкие, толщина продуктивных гор-тов не превышает первые 10ки м.