- •Некоторые методы определения атомных масс химических элементов

- •1. Метод Авогадро

- •2. Метод Канниццаро

- •3. Метод Менделеева

- •4. Метод Дюлонга и Пти

- •Факторы, влияющие на скорость химической реакции

- •Способы выражения константы равновесия

- •Стандартная константа равновесия

- •Константа равновесия реакций в гетерогенных системах

- •Смещение химического равновесия

- •Влияние температуры

- •Влияние давления

- •Влияние концентрации

- •Классификация растворов

- •Концентрация растворов

- •Закон Вант-Гоффа

- •Коллигативные свойства растворов электролитов

- •Растворы сильных электролитов

- •Мнимая степень диссоциации

- •Водородный показатель pH

- •Степень гидролиза

- •Виды окислительно-восстановительных реакций

- •Классификация комплексных соединений. Основные способы их получения

- •Так же встречается классификация по

- •По заряду комплекса

- •По числу мест, занимаемых лигандами в координационной сфере

- •Изомерия координационных соединений

- •Пространственная (геометрическая) изомерия

- •Оптическая изомерия

- •Номенклатура

- •Химическая связь в комплексных соединениях.

Виды окислительно-восстановительных реакций

Межмолекулярные — реакции, в которых окисляющиеся и восстанавливающиеся атомы находятся в молекулах разных веществ, например:

Н2S + Cl2 → S + 2HCl

Внутримолекулярные — реакции, в которых окисляющиеся и восстанавливающиеся атомы находятся в молекулах одного и того же вещества, например:

2H2O → 2H2 + O2

Диспропорционирование (самоокисление-самовосстановление) — реакции, в которых один и тот же элемент выступает и как окислитель, и как восстановитель, например:

Cl2 + H2O → HClO + HCl

Репропорционирование (конпропорционирование) — реакции, в которых из двух различных степеней окисления одного и того же элемента получается одна степень окисления, например:

NH4NO3 → N2O + 2H2O

Методы составления уравнений окилительно-восстановительных реакций

Правильно составленное уравнение реакции является выражением

закона сохранения массы вещества. Поэтому число одних и тех же атомов

в исходных веществах и продуктах реакции должно быть одинаково так же

как и суммы зарядов исходных веществ и продуктов реакций.

Для определения коэффициентов в уравнение окилительно-

восстановительного процесса применяют два метода:

- метод электронного баланса

- ионно-электронный метод или метод полуреакций.

Метод электронного баланса

Метод электронного баланса основан на определении общего ко-

личества электронов, перемещающихся от восстановителя к окислителю.

Он позволяет на формальной основе устанавливать стехиометрические

отношения в процессе окиления-восстановления в любых гомогенных и

гетерогенных системах. Например, для расстановки коэффициентов в

уравнении

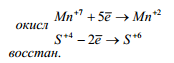

![]()

необходимо:

1. Опередить, какие вещества в процессе реакции изменяют свои

степени

окисления![]()

2. Определить окислитель и восстановитель, составить схему про-

цессов восстановления и окисления.

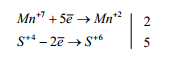

3. Исходя из положения, что количество отданных электронов e

должно быть равно количеству присоединяемых, найти наименьшее крат-

ное и определить дополнительные множители для окислителя и восстано-

вителя.

4. Эти дополнительные множители расставить в уравнение реакции

как основные коэффициенты перед окислителем и продуктом его восста-

новления и восстановителем и продуктом его окисления:

![]()

5. Рассмотреть процесс солеобразования и определить количество

кислоты,

а по водоводу - количество воды.

![]()

6. По кислороду окончательно проверить правильность расстановки

коэффициентов Количество атомов кислорода в правой и левой частях

уравнения должно быть одинаково.

Метод полуреакций

Метод полуреакций предусматривает раздельное составление ион-

ных уравнений для процессов окисления и восстановления с последую-

щим их суммированием в общее ионное уравнение. Преимущество этого

метода состоит в том, что при составлении полуреакций рассматривают-

ся реально существующие в растворах ионы и, кроме того, учитывается

влияние среды на характер протекания окислительно-восстановительного

процесса.

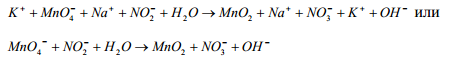

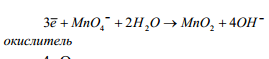

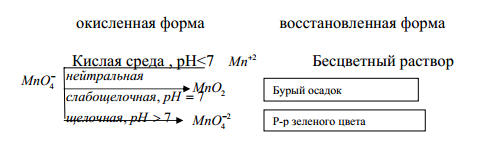

Например, восстановление перманганата калия нитритом натрия в

нейтральной

среде идет по схеме:

![]()

Для расстановки коэффициентов в этом уравнение методом полуре-

акций следует:

1. Написать схему реакции в ионной форме. Ее

легко получить, исключив, из полного ионного уравнения ионы, не изме-

нившие

в результате взаимодействия состава и

заряда.

2Выписать частицы, изменившие состав и заряд

3. Составить полуреакции окисления и восстановления. При состав-

ление полуреакции следует учитывать следующее:

a) если исходное вещество содержит больше кислорода, чем про-

дукт реакции, то освободившийся кислород в форме

O

связывается в кислых растворах ионами

Н+ в воду

![]()

а

в нейтральных растворах – молекулами

воды в гидроксид – ионы![]()

поэтому в рассматриваемом примере:

![]()

б) если исходное вещество содержит меньше атомов кислорода, чем

продукт реакции то недостаток их восполняется в кислых и нейтральных

растворах за счет воды, а в щелочных – за чет гидроксид-ионов. В данном

примере:

![]()

с учетом сказанного следует записать:

![]()

Чтобы стрелку заменить на знак равенства, необходимо уравнять и

заряды. В первом уравнение слева суммарный заряд равен -3 , а справа -1.

Следовательно, из левой части уравнения надо вычесть два электрона. К

левой части второго уравнения надо прибавить три электрона.

Полуреакция

окисления:

![]()

Полуреакция

восстановления:

4. Определить дополнительные множители к полуреакциям, исходя

из того, что количество электронов, отданных восстановителем, должно

быть

равно количеству электронов, присоединенных

окислителем.

5. Составить общее ионное уравнение, просуммировав полуреакции

с

учётом дополнительных множителей:

![]()

После

приведения подобных членов получится:

![]()

6.

Записать молекулярное уравнение:

![]()

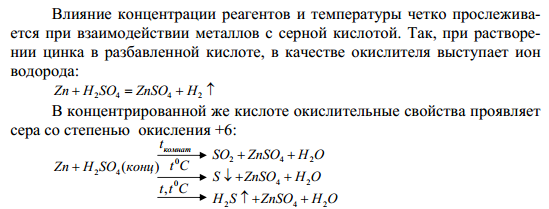

Факторы, определяющие направление и глубину протекания окислительно-восстановительных процессов

К ним относятся:

1. Природа реагирующих веществ.

2. Активность (концентрация) всех веществ, присутствующих в системе.

3. Температура раствора.

4. Кислотность раствора (pH).

5. Образование малорастворимых веществ.

6. Образование комплексных соединений.

7. Природа растворителей.

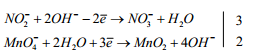

Характер взаимодействия между одними и теми же веществами мо-

жет изменяться в зависимости от pH среды. Это наглядно проявляется в реакциях восстановления перманганата калия одним и тем же восстановителем, например, сульфитом натрия.

Во многих случаях продукты окислительно-восстановительных процессов можно определить экспериментально по наблюдениям, если продукты реакции имеют характерную окраску, выпадают в осадок, выделяются в виде газа, имеют специфический запах. В тех случаях, когда реакция не сопровождается видимыми изменениями, необходимо прибегнуть к логическому рассуждению.

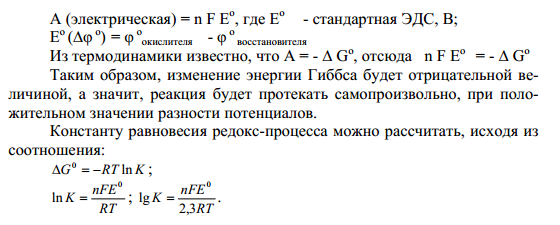

Количественной характеристикой самопроизвольного протекания окислительно – восстановительной реакции является расчетное значение ∆φ0 реакции, которое определяется как разность между потенциалами окислителя и восстановителя. Окислительно – восстановительная реакция

протекает самопроизвольно, если разность потенциалов является положительной величиной. Сущность этого заключается в следующем: если мысленно обособить процессы окисления и восстановления, т.е. “составить” гальванический элемент, то в нем будет совершаться электрическая работа за счет протекания химической реакции. Для обратимого процесса справедливо: А (максимально полезная)=А (электрическая), но

22

Количественные характеристики окислительно - восстановительных реакций.

Электродные потенциалы. Гальванические элементы. Ряд активности (натяжений) металлов. Стандартные окислительно-восстановительные потенциалы.

Уравнение Нернста. Электродвижущая сила (Э.Д.С). гальванического элемента

Количественные характеристики окислительно - восстановительных реакций

Электродные потенциалы

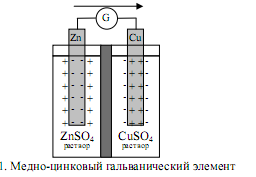

Если же процессы окисления и восстановления пространственно разделить, то любую окислительно-восстановительную реакцию можно использовать для получения электрической энергии. Такие устройства называют химическими источниками тока (ХИТ). Простейший ХИТ – гальваническая ячейка (рис. 7.1) – представляет собой сосуды, в которых два электрода, помещенные в раствор соответствующих электролитов, соединены солевым мостиком (проводником второго рода *), представляющим собой стеклянную трубку, заполненную раствором такого электролита, катионы и анионы которого характеризуются одинаковой подвижностью. При замыкании внешней цепи проводником первого рода начинается окислительно-восстановительная реакция, о чем свидетельствует возникновение электродвижущей силы (ЭДС).

*) В проводниках второго рода носителями заряда служат ионы, в отличие от электронов в проводниках первого рода.

Реакция CuSO4 + Zn = Cu + ZnSO4 в электрохимическом варианте является основой гальванического элемента Даниэля–Якоби, схема которого

|

|

|

отражает современную систему обозначений для гальванических элементов. Слева записывается анод Zn¦Zn2+, на котором возникает избыток электронов и происходит процесс окисления – отрицательный полюс (–). Справа – катод Cu2+¦Cu – электрод с недостатком электронов, положительный полюс (+). Одна вертикальная черта изображает фазовый раздел между металлом и раствором электролита. Двойная вертикальная линия отделяет анодное пространство от катодного.

Электроны по внешнему участку цепи, металлическому проводнику, переходят от отрицательного полюса к положительному. Внешнюю цепь на схеме не изображают. В круглых скобках знаками плюс и минус обозначают полюсы электродов.

Рассмотрим системы металл–растворитель и металл–электролит. В этих гетерогенных системах в зависимости от природы металла и электролита возможен переход ионов металла в раствор или ионов металла из раствора на поверхность металла. Эти процессы определяются отношением энтальпии отрыва иона от кристаллической решетки металла (ΔHреш) и энтальпии сольватации этого иона Mn+ ∙ solv(ΔHsolv).

В результате на фазовой границе металл–электролит устанавливается равновесие:

|

|

|

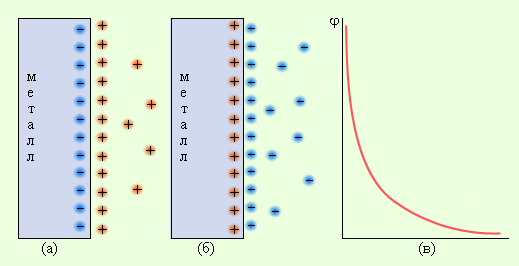

Если концентрация ионов металла в растворе меньше равновесной, то при погружении металла в раствор равновесие смещается вправо, что приводит к отрицательному заряду на металле по отношению к раствору. Если малоактивный металл погружен в раствор соли с концентрацией больше равновесной, то происходит переход ионов из раствора на металл, заряженный положительно (рис. 7.2). В любом случае возникает двойной электрический слой, и появляется разность электрических потенциалов, или гальвани-потенциал.

Система, состоящая из металла, погруженного в раствор электролита, называется электродом, то есть электроды в электрохимии – это системы из двух токопроводящих тел: проводников 1 и 2 рода. Абсолютное значение разности потенциалов на границе двух фаз разной природы металл│электролит измерить нельзя, однако можно измерить разность потенциалов двух различных электродов.

|

Рисунок 7.2 Схема двойного электрического слоя (а) и (б); распределение заряда в объеме электролита (в) |

Значения электродных потенциалов определяются относительно некоторого электрода, потенциал которого условно принят за нулевой. Таким эталонным электродом выбран водородный в стандартных условиях. Его устройство таково: платиновый электрод, покрытый мелкодисперсной платиной (платиновой чернью), погруженный в раствор серной кислоты с активностью ионов водорода 1 моль∙л–1, обдувается струей газообразного водорода под давлением 100 кПа; при этих условиях и при T = 298 K

|

|

|

Платиновая чернь адсорбирует водород, который электрохимически взаимодействует с H+ по уравнению

|

|

|

Для гальванического элемента

|

(–)Pt, H2¦2H+||Mn+¦M(+), |

|

в котором протекает окислительно-восстановительная реакция

|

|

|

запишем уравнение изотермы

|

|

|

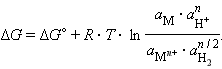

Учитывая, что для стандартного водородного электрода активности ионов H+ и газа H2 равны 1, а ΔG = –nFE, после преобразования получим уравнение Нернста для электродного процесса:

|

|

|

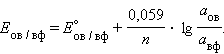

В этом

уравнении ![]() –

ЭДС реакции, n –

число электронов, участвующих в

электронной реакции, F – числоФарадея.

–

ЭДС реакции, n –

число электронов, участвующих в

электронной реакции, F – числоФарадея.

Уравнение (7.1) выражает зависимость электродного потенциала от концентрации (активности) ионов и температуры и называется уравнением Нернста для отдельного электрода.

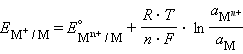

Отметив,

что ![]() –

активность окисленной формы реагента

(оф), aM –

активность его восстановленной формы

(вф), уравнение Нернста можно записать

в следующем виде:

–

активность окисленной формы реагента

(оф), aM –

активность его восстановленной формы

(вф), уравнение Нернста можно записать

в следующем виде:

|

|

|

Перейдя от натуральных логарифмов к десятичным и подставив численные значения F, R и T = 298 K, получим удобную для расчетов форму уравнения Нернста:

|

|

|

Активность твердого вещества (aтв) принимается равной единице, поэтому в случае рассматриваемого нами металлического электрода (aM) уравнение Нернста упрощается:

|

|

|

Потенциал

электрода, как видно из этого уравнения,

зависит от активности ионов ![]() которые

являются потенциалопределяющими.

Разность потенциалов стандартного

водородного электрода и какого-нибудь

другого электрода, измеренная при

стандартных условиях, называется

стандартным электродным потенциалом

и обозначаетсяE°.

которые

являются потенциалопределяющими.

Разность потенциалов стандартного

водородного электрода и какого-нибудь

другого электрода, измеренная при

стандартных условиях, называется

стандартным электродным потенциалом

и обозначаетсяE°.

Следует подчеркнуть, что:

Уравнение Нернста отдельного электрода условились писать для процесса восстановления независимо от того, в какую сторону сдвинуто равновесие, то есть под знаком логарифма в уравнении Нернста в числителе стоит окисленная форма реагента, в знаменателе – восстановленная.

В дробном индексе при E и E° над чертой ставится окисленная форма полуэлемента, под чертой – восстановленная.

Активности твердых веществ в уравнение Нернста не входят.

Значения некоторых стандартных окислительно-восстановительных потенциалов гальванических элементов, расположенных в порядке их возрастания, представлены в Табл Стандартных окислительно-восстановительные потенциалов Положительный окислительно-восстановительный потенциал электрода Cu2+│Cu (E° = +0,34 B) показывает, что в стандартных условиях водород окисляется ионами меди, медный электрод по отношению к водороду является катодом, электроны по внешней цепи переходят от водорода к меди:

|

|

|

Отрицательный потенциал Zn2+│Zn (E° = –0,76 B) означает, что в стандартных условиях цинковый электрод может быть только анодом, его окислительные функции по отношению к водородному электроду 2H+│H2 отрицательные. Цинк здесь восстанавливает катионы водорода, электроны во внешней цепи перетекают от цинка к водороду:

|

|

|

Суммируя эти реакции, получим

|

|

|

то есть электрод с более положительным значением стандартного электродного потенциала является окислителем по отношению к электроду с менее положительным значением E°.

Максимальная разность потенциалов, возникающая при обратимой работе гальванического элемента, есть электродвижущая сила (ЭДС) гальванического элемента. ЭДС гальванического элемента E удобно представлять в виде разности некоторых величин, характеризующих каждый из электродов – электродных потенциалов; однако для точного определения этих величин необходима точка отсчета – точно известный электродный потенциал какого-либо электрода.

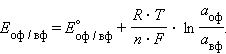

Рассмотрим расчёт ЭДС элемента Даниэля – Якоби с помощью уравнения Нернста. ЭДС всегда является положительной величиной и равна разности электродных потенциалов катода и анода:

![]() (III.41)

(III.41)

![]() (III.42)

(III.42)

![]() (III.43)

(III.43)

![]() (III.44)

(III.44)

![]() (III.45)

(III.45)

Как видно из уравнения (III.45), ЭДС элемента Даниэля – Якоби зависит от концентрации (точнее говоря, активности) ионов меди и цинка; при их равных концентрациях ЭДС элемента будет равна разности стандартных электродных потенциалов:

![]() (III.46)

(III.46)

Анализируя уравнение (III.45), можно определить предел необратимой работы гальванического элемента. Поскольку на аноде идет процесс окисления цинка, концентрация ионов цинка при необратимой работе гальванического элемента постоянно увеличивается; концентрация ионов меди, напротив, уменьшается. Отношение концентраций ионов меди и цинка постоянно уменьшается и логарифм этого отношения при [Сu2+] < [Zn2+] становится отрицательным. Т.о., разность потенциалов при необратимой работе гальванического элемента непрерывно уменьшается; при E = 0 (т.е. εк = εа) гальванический элемент не может совершать работу (необратимая работа гальванического элемента может прекратиться также и в результате полного растворения цинкового анода).

Уравнение (III.45) объясняет также и работоспособность т.н. концентрационных цепей – гальванических элементов, состоящих из двух одинаковых металлических электродов, опущенных в растворы соли этого металла с различными активностями а1 > а2. Катодом в этом случае будет являться электрод с большей концентрацией, т.к. стандартные электродные потенциалы обоих электродов равны; для ЭДС концентрационного гальванического элемента получаем:

![]() (III.47)

(III.47)

Единственным результатом работы концентрационного элемента является перенос ионов металла из более концентрированного раствора в менее концентрированный. Т.о., работа электрического тока в концентрационном гальваническом элементе – это работа диффузионного процесса, который проводится обратимо в результате пространственного разделения его на два противоположных по направлению обратимых электродных процесса.

Электрохимический ряд активности (ряд напряжений, ряд стандартных электродных потенциалов) металлов — последовательность, в которой металлы расположены в порядке увеличения их стандартных электрохимических потенциалов φ0, отвечающих полуреакции восстановления катиона металла Men+: Men+ + nē → Me

Li→Rb→K→Ba→Sr→Ca→Na→Mg→Al→Mn→Zn→Cr→Fe→Cd→Co→Ni→Sn→Pb→H→Sb→Bi→Cu→Hg→Ag→Pd→Pt→Au |

Ряд напряжений характеризует сравнительную активность металлов в окислительно-восстановительных реакциях в водных растворах.

Окислительно-восстановительный потенциал (редокс-потенциал от англ.redox — reduction-oxidation reaction, Eh илиEh) — мера способности химического вещества присоединять электроны (восстанавливаться). Окислительно-восстановительный потенциал выражают в милливольтах (мВ). Примером окислительно-восстановительного электрода: Pt/Fe3+,Fe2+ Окислительно-восстановительный потенциал определяют как электрический потенциал, устанавливающийся при погружении платины или золота (инертный электрод) в окислительно-восстановительную среду то есть в раствор, содержащий как восстановленное соединение (Ared), так и окисленное соединение (Aox). Если полуреакцию восстановления представить уравнением:

Aox + n·e− → Ared,

то количественная зависимость окислительно-восстановительного потенциала от концентрации (точнее активностей)реагирующих веществ выражается уравнением Нернста.

Окислительно-восстановительный потенциал определяют электрохимическими методами с использованием стеклянного электрода с red-ox функцией и выражают в милливольтах (мВ) относительно стандартного водородного электрода в стандартны условиях.

23

Основные представления о комплексных соединеиях (комплексообразователь, лиганды, координационное число комплексообразователя, координационная емкость лигандов, внутренняя сфера, внешняя сфера.. Способ получения. Классификация комплексных соединений. Изомерия комплексных соединений

Комплексные соединения (лат. complexus — сочетание, обхват) иликоординационные соединения (лат.co — «вместе» и ordinatio — «упорядочение») — частицы (нейтральные молекулы или ионы), которые образуются в результате присоединения к данному иону (или атому), называемомукомплексообразователем, нейтральных молекул или других ионов, называемыхлигандами. Теория комплексных соединений (координационная теория) была предложена в 1893 г. А. Вернером.

Комплексные соединения мало диссоциируют в растворе (в отличие от двойных солей). Комплексные соединения могут содержать комплексный малодиссоциирующий анион ([Fe(CN)6]3−), комплексный катион ([Ag(NH3)2]+), либо вообще не диссоциировать на ионы (соединения типа неэлектролитов, например карбонилы металлов). Комплексные соединения разнообразны и многочисленны.

Комплексообразователь — центральный атом комплексной частицы. Обычно комплексообразователь — атом элемента, образующего металл, но это может быть и атом кислорода, азота, серы, йода и других элементов, образующих неметаллы. Комплексообразователь обычно положительно заряжен и в таком случае именуется в современной научной литературеметаллоцентром; заряд комплексообразователя может быть также отрицательным или равным нулю.

Лиганды — атомы или изолированные группы атомов, располагающиеся вокруг комплексообразователя. Лигандами могут быть частицы, до образования комплексного соединения представлявшие собой молекулы (H2O, CO, NH3 и др.), анионы (OH−, Cl−, PO43− и др.), а также катион водорода H+.

Внутренняя сфера комплексного соединения — центральный атом со связанными с ним лигандами, то есть, собственно, комплексная частица.

Внешняя сфера комплексного соединения — остальные частицы, связанные с комплексной частицей ионной или межмолекулярными связями, включая водородные.

Координационное число (КЧ) — число связей, образуемых центральным атомом с лигандами. Для комплексных соединений с монодентантными лигандами КЧ равно числу лигандов, а в случае полидентантных лигандов — числу таких лигандов, умноженному на дентатность.

Дентатность лиганда определяется числом координационных мест, занимаемых лигандом в координационной сфере комплексообразователя. Различают монодентатные (унидентатные) лиганды, связанные с центральным атомом через один из своих атомов, то есть одной ковалентной связью, бидентатные (связанные с центральным атомом через два своих атома, то есть, двумя связями), три- , тетрадентатные и т. д.