- •3. Изменение взаимодействия мышц всего периферического конца речедвигательного анализатора.

- •4. Тотальное нарушение звукопроизношения.

- •Начало формы

- •1. Височная мышца. 2. Жевательная мышца.

- •Начало формы

- •4. Развитие неба и разделение первичной ротовой полости на окончательную полость рта и носовую полость. Мышцы неба

- •6. Развитие языка. Мышцы языка

- •Начало формы

- •1. Лобный отросток. 2. Верхнечелюстной отросток. 3. Нижнечелюстной отросток.

- •1. Раздвоенный нос. 2. Трубчатый нос.

- •Расщелины неба и их влияние на общее и речевое развитие ребенка

- •Логопедическая работа при ринолалии и профилактика речевых нарушений при врожденных дефектах неба

- •1. Основные принципы логопедической работы при открытой ринолалии

- •2. Логопедическая работа в дооперационном периоде

- •3. Особенности логопедической работы после операции

- •4. Профилактика нарушений речи при врожденных дефектах неба

4. Профилактика нарушений речи при врожденных дефектах неба

Ребенок, родившийся с расщелиной неба, имеет очень большие предпосылки для возникновения тяжелого дефекта ринолалии. Однако своевременные медицинские и педагогические мероприятия могут полностью или частично предупредить этот дефект.

Большое значение придается также своевременному медицинскому воздействию (операционное лечение или применение обтуратора). Однако мнения врачей о сроках оперативного вмешательства часто расходятся. Поэтому по многим причинам не всегда еще есть возможность получить своевременную медицинскую помощь.

Существуют некоторые педагогические средства предупреждения дефекта речи.

В раннем возрасте (до года) рекомендуется укладывать ребенка в положение, стимулирующее удержание кончика языка как можно ближе к альвеолам. Это возможно при лежании на животе или на боку.

В 8—10 месяцев у ребенка появляется лепет. Ребенок начинает произносить звукосочетания (агу, и-и-и, мам-мам и т. д.). В это время он в некоторой степени начинает понимать обращенную к нему речь. Он может показать глазками или пальчиком, например, где баба, мама, часы и т. д., или с помощью звуков показать (изобразить), как плачет девочка (а-а-а...), как храпит дедушка (х-х-х) и т. п.

Именно в это время нужно начинать работу по предупреждению дефектов речи при расщелине неба.

Хорошо использовать развитый у детей подражательный рефлекс — сначала при сосании, а затем в непосредственных упражнениях по развитию речевого выдоха (после года). Для этого можно применять игры на звукоподражание, во время которых взрослые привлекают внимание ребенка к ротовому выдоху с помощью комочков ваты, окрашенных в разные цвета.

В игре ребенок имитирует такие ситуации, как, например, дыхание собаки, когда ей жарко. Подсказывается ребенку произнесение шепотного утрированного а-а-а... с высунутым языком. Как мы греем руки? (Показывается выдох на руки х-х-х...) Можно придумать ряд других упражнений, чтобы постепенно приучить ребенка дышать ртом, перемещая кончик языка вперед.

От простых дыхательных игр-упражнений постепенно нужно переходить к выработке выдоха через рот с включением голоса на артикуляции гласных и согласных звуков, вкладывая определенный смысл в каждый произносимый звук. Например, попросить ребенка показать, как плачет девочка (а-а-а). При этом нужно постоянно следить за выходом воздушной струи через рот. Язык при произнесении звука а своим кончиком должен касаться нижних резцов. Мышцы лица спокойны. Это положение соблюдается при произнесении всех гласных звуков в начальном периоде.

Приведем примеры таких упражнений:

Как гасят огонек? (ф).

Как гудит паровоз? (у).

Как гудит пароход? (ы).

Какой ты большой? (о).

Как шумит ветер? (в).

Как подышим зубками? (с).

Как звенит комарик? (з).

Как шипит гусь? (ш) (кончик языка поднят вверх).

Как жужжит жук? (ж) (кончик языка поднят вверх, как и при звуке ш).

Как погреем озябшие руки? (х).

Правильность произношения можно контролировать поднесенным ко рту кусочком ваты или колебанием разложенных мелких кусочков папиросной бумаги, которые «пугаются» ребенка при выдохе и «дрожат».

Игры-упражнения следует проводить с ребенком, не надоедая ему, а постепенно приучая его к занятиям.

Очень важно обратить внимание ребенка на то, что во время произношения звуков и слов рот раскрывается (у детей с расщелиной неба имеется тенденция говорить, почти не размыкая губ).

Задача родителей и логопеда — помочь ребенку увидеть артикуляцию звука и слова, привлечь к ней внимание. Это будет способствовать развитию четкости произношения.

При формировании развернутой речи нужно обращать внимание ребенка на ротовой выдох, слегка утрируя его в собственной речи для показа ребенку. Если в раннем возрасте не проводить профилактику речевых расстройств, то к моменту операции дефект речи становится относительно стабильным, и для нормализации ее требуется значительная логопедическая работа.

Выводы. При открытой ринолалии логопедическая работа необходима как после, так и до операции.

Главным условием в работе является активизация здоровых отделов речевого аппарата.

В основе методики — постепенное перевоспитание физиологического дыхания в речевое диафрагмальное с ротовым выдохом. При этом особое внимание обращается на правильное положение языка в полости рта.

В процессе работы все звуки формируются заново, артикуляция их подготавливается строго определенными упражнениями. В системе этих упражнений главным должно быть использование физиологического взаимодействия мышц речевого аппарата.

Последовательность работы над звуками определяется подготовленностью артикуляционной базы звука (с использованием опорных звуков). Эта последовательность предполагает развитие правильного речевого дыхания и моторики сначала верхнего, а затем и среднего отделов артикуляционного аппарата.

При работе над правильным произношением важно соблюдать последовательность развития слухового контроля детей за собственной речью: сначала логопед максимально отвлекает ребенка от контролирования звучания; по мере автоматизации звуков включается сознательный слуховой контроль.

В дооперационной работе, кроме формирования произношения, значительное внимание уделяется коррекции личности.

Вся логопедическая работа должна быть максимально наглядной, а для детей и эмоциональной.

Работа с больными после уранопластики определяется наличием и степенью дооперационной речевой подготовки и результатами операции. Послеоперационная работа логопеда направлена на закрепление полученных произносительных навыков в новых условиях.

После уранопластики внимание больного акцентируется на слуховом контроле за своей речью. При наличии хотя бы незначительного носового оттенка в речи послеоперационная работа должна проводиться полностью так же, как и до операции.

При врожденных расщелинах возможна профилактика речевого дефекта медицинскими и педагогическими средствами. Цель педагогического предупреждения — привлечь внимание ребенка к артикуляции и с помощью специальных упражнений предупредить дефектное положение языка в ротовой полости и сформировать ротовой выдох.

Приложение 1. Дневники работы

В дневниках подробно описывается ход работы с детьми.

Приведем примеры таких записей.

Выписка № 1. Из дневника работы в дооперационный период с Еленой Д.— ученицей V класса, имеющей врожденную левостороннюю сквозную расщелину. Хейлопластика сделана в возрасте 6 месяцев. С шестилетнего возраста носит обтуратор, который многократно менялся. В течение четырех лет занималась с логопедом, но носовой оттенок в речи не снимался.

При обследовании выявлено следующее.

Небный свод очень узкий. Верхняя губа вздернута в месте шва. Первый левый резец перемещен почти в середину твердого неба. Поставленные на занятиях звуки произносятся с вовлечением в артикуляцию всей лицевой и мимической мускулатуры. Шипящих и свистящих звуков нет. Дефектны звуки: п, б, м, т, д, н, к, г, х. Логопедические занятия проводились систематически. Логопед применял гимнастику языка и при вызывании звуков пользовался закрытием (зажатием) носовых ходов. Девочка с нормальным интеллектом, в школе успевает хорошо по всем предметам, общительна; на свой дефект остро не реагирует. Надеется на исправление речи в результате предстоящей операции.

1-е занятие. (Занятие проводилось без обтуратора.)

Цель — организация ротового выдоха.

Матери и девочке было предварительно разъяснено, почему в ее речи нет звуков и почему не снимается гнусавость. Они впервые услышали, что главной причиной этих дефектов является неправильное положение языка. Язык у девочки спокойно передвигался к резцам, но это не было использовано в логопедической работе. Затем мы познакомили девочку с различными видами вдоха и выдоха (через нос и рот). Ей было разъяснено, что при речи вдох чаще всего делается через рот (из 42 звуков русского языка 38 произносятся при ротовом выдохе). Внимание больной было обращено на положение кончика языка у нижних резцов, чтобы язык не горбился и не мешал выходу воздушной струи в ротовую полость.

На этом же занятии были проведены артикуляционные упражнения на все артикулемы гласных первого и второго ряда, а также на й. Мы обращали внимание девочки на положение языка. Выдох на артикулемы звуков производился без голоса.

Выдыхаемая через рот струя воздуха контролировалась колебанием ватки. При этом следили, чтобы на артикулемах гласных выдох был плавным, полным и спокойным, на артикулеме й — порывистым и коротким.

На первом же занятии перешли к тренировке выдоха на артикулемы глухих щелевых согласных ф, с, ш, х. Все это преподносилось ученице как гимнастические и дыхательные упражнения; о том, что попутно формируются артикулемы, ей не сообщалось.

Задание на дом не дано.

2-е занятие.

Цель — формирование артикулем глухих взрывных звуков и включение голоса.

Вначале было проведено повторение первого занятия и в дополнение к нему дана артикулема звука щ в нижней артикуляции.

При повторении закреплялись артикулемы, хорошо получающиеся в шепоте, корригировались неправильные артикулемы. Мы не добились совершенной четкости шепотного произношения. Повторили сформированные на первом занятии артикулемы глухих согласных звуков и вызвали взрывные звуки п, т, к. Звук ч появился с механической помощью.

Затем мы обратили внимание ребенка на быстроту и силу выдоха при произнесении шепотного звука й. После чего девочке было предложено при более сильном отведении углов рта с прижатым к нижним резцам кончиком языка произвести такой же быстрый и сильный выдох. Звук ц легко появился. На этом занятии нас не удовлетворило произношение только звуков щ и ч. Несмотря на это, мы не стали задерживаться на артикулемах глухих согласных и перешли к включению голоса в упражнениях на артикулемах (пока еще ни один звук не обозначен буквой). Включение голоса начали со звука в. Следили за положением кончика языка у нижних резцов и проверяли наличие выдыхаемой струи воздуха движением ватки, поднесенной ко рту на ладони. Включение голоса контролировалось наложением второго пальца на область гортани над щитовидным хрящом. После упражнения на звук в были проделаны упражнения на звуки з, ж, б, д, г. Девочка поняла (услышала), что у нее получаются звуки речи, но ей было сказано, что это только начало формирования звуков. Задание на дом не дано.

3-е занятие.

Цель: повторение упражнений предыдущих двух занятий и включение голоса в упражнения на артикулемы гласных звуков. Особое внимание уделяется положению кончика языка у нижних резцов и выдоху с голосом без всякого напряжения. Гласные первого ряда, кроме звука э, получились вполне хорошо, гласные второго ряда — лучше, но при работе над ними пришлось подчеркнуть важность выдоха при первом и втором положении губ до полного выдоха. Во время занятий постоянно контролировалось дыхание (выдох полный). Обращалось внимание на работу грудного резонатора (при произнесении гласных и звонких согласных звуков фиксировалась вибрация в грудной клетке).

На этом же занятии от звука ы, при одновременном подъеме кончика языка к верхним резцам, был вызван звук л.

Задание на дом не дано.

4-е занятие.

Цель: уточнение звуков э, ч, щ.

Было проведено беглое повторение предыдущих упражнений, затем приступили к доработке звуков э, ч, щ. Гласный звук э получился легко, спонтанно. Звуки ч и щ самостоятельно не получились. Звук щ пришлось вызывать от звука с' с одновременным сближением углов рта. Для звука ч ввели и имитацию звука (так скачет кузнечик с травки на травку ч-ч-ч...). Девочке было предложено произносить это так: т'-т'-т'... с одновременным сближением углов рта. Получился правильный, хотя еще и неустойчивый звук. На этом же занятии перешли к произнесению мягких звуков.

Затем девочке было предложено воспроизвести артикуляцию звуков вразбивку, прислушиваться к звучанию и определять, какой буквой можно записать произнесенный ею звук.

Нужные буквы были названы почти безошибочно, но пока мы их не вписали в тетрадь.

На этом же занятии была объяснена особенность произношения звуков м, м', н и н'.

Задание на дом не дано.

5-е занятие.

Цель: повторение пройденных артикуляций звуков и обозначение буквами легко и правильно произносимых звуков. Такими оказались гласные: а, о, ы, у, и, я, э, ё, ю и согласные: ф и в, с и з, х, п и б, к и г, л, м, н (21 буква). Гласный звук э произносился с недостаточным ротовым выдохом. Согласные звуки т и д произносились с незначительной межзубной артикуляцией. Язык слегка выдвигался на верхнюю губу, чему способствовало нарушение зубного ряда и сильно вздернутая швом верхняя губа. Звуки ш, ж, ц, ч, щ еще не стойки и оставлены, для доработки. Эти звуки буквами не обозначены.

Начали подготовительные упражнения для звука р (отработка сочетания дзын-дзын...). При выполнении упражнения возникли затруднения, так как язык выбрасывался на верхнюю губу.

6-е занятие.

Цель: проверить стойкость сформированных речевых навыков при наличии обтуратора.

Провели предыдущее занятие с обтуратором с хорошими результатами. Коррекция оставшихся звуков почти не улучшилась. Звуки ш и ж стали получаться лучше. Проводились упражнения на сочетаниях из пройденных четко произносимых звуков, которые девочка повторяла отраженно, с утрированным диафрагмальным выдохом, проверяя его движением ватки на каждое сочетание, а также постоянно контролируя положение языка. В работе без обтуратора и с обтуратором разницы нет. При соблюдении новых установок (ротового выдоха при выдвинутом языке) девочка произносит звуки без носового оттенка. Голос звучит нормально.

На дальнейших занятиях дорабатывались артикуляции недостающих звуков. Для звуков ш и ж пришлось уточнить положение кончика языка за зубом на небе и слегка отвести углы рта в стороны, чтобы по возможности выдвинуть язык вперед и получить более широкую его форму. Эти звуки сформировались на 7-м занятии, а на 8-м мы обозначили их соответствующими буквами. Звуки щ, ц, ч окончательно были оформлены на 7-м занятии и также записаны в таблицу.

Много времени пришлось затратить на вызывание звука р. Он появился одноударным, причем кончик языка находился не за альвеолами, а на верхней губе. Звук правильной зазубной артикуляции не получился, так как имеющийся на небе зуб препятствовал вибрации. Девочка пользовалась в речи одноударным звуком.

В результате дооперационной работы речь девочки на занятиях — без носового оттенка. Этот результат был достигнут через 9 занятий. Девочка говорила одинаково хорошо с обтуратором и без него. После 20-го занятия по 40—45 минут мы перешли к тренировке речевых навыков в спонтанной речи.

После 10-го занятия давались задания на дом по записям, в ее тетради.

Мы предложили родителям делать замечания девочке, если она допускала ошибки в речи.

Следует сказать, что у этой девочки новые навыки автоматизировались не сразу, так как она часто была небрежна к своей речи. Приходилось убеждать ее в необходимости внимательного отношения к речи и установить строгий контроль за ее речью в семье.

Уранопластика ей была сделана через год, когда занятия были закончены. После операции небо стало подвижным, но оно было укороченным, в результате чего создать полный затвор между ротовой и носовой полостью оказалось невозможным. После операции дополнительных обучающих логопедических занятий девочке не потребовалось. Мы периодически ее наблюдали и проверяли степень сохранности навыков. Речь ее стала полностью нормальной. Ей предстоит ряд косметических операций для исправления формы носа и губы (после 18 лет), в дальнейшем консультативная встреча с логопедом.

Приложение 2. Оформление тетради для занятий

Приводится материал, который используется в практической работе с детьми (таблицы, тренировочные упражнения).

Автоматизация звуков в слогах (черта показывает длительность звучания):

· обратные закрытые слоги с фрикативными согласными зуками;

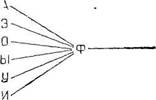

Рис 22.

· согласный звук между двумя гласными звуками;

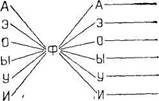

Рис. 23.

· обратные закрытые слоги с взрывными согласными звуками;

Рис. 24.

· серия повторяющихся слогов (произносится на одном выдохе): а-ва-ва-ва.

Автоматизация звуков в словах и фразах. Примерный речевой материал:

Односложные слова

Я |

Ш и Ж |

Л' |

Щ |

Ф и В |

X |

С и 3 |

П и Б |

Т и Д |

К и Г |

Ц и Ч |

Л и Р |

М и Н |

Ой |

Шаг |

Лев |

Щи |

фу |

Хлеб |

Сад |

Пол |

Таз |

Кап |

Цап |

Лак |

Мак |

Ус |

Шок |

Лиф |

Лещ |

Вы |

Хвост |

Сок |

Пух |

Так |

Как |

Цепь |

Лось |

Мой |

Ах |

Шёл |

Лес |

Вещь |

Воз |

|

Соль |

Пить |

Ток |

Кот |

Цель |

Лоб |

Мы |

Ух |

Шёлк |

Лещ |

Клещ |

Вот |

|

Суп |

Пей |

Тук |

Кол |

Чай |

Лук |

Мышь |

Ох |

Шил |

|

Щель |

Вол |

|

Сук |

Пел |

Тик |

Ком |

|

Люк |

Мял |

Ёж |

Шмель |

|

Щёлк |

Волк |

|

Сел |

Пёс |

Топ |

Кон |

|

Лом |

Мех |

Ох |

Штиль |

|

|

Взял |

|

Сон |

Пять |

Ты |

Конь |

|

Рот |

Мёд |

Он |

Жак |

|

|

Встал |

|

Сом |

Печь |

Твой |

Га |

|

Ров |

Мел |

Есть |

Жук |

|

|

Вдруг |

|

Зуб |

Пар |

Три |

Газ |

|

|

Мне |

|

Жал |

|

|

|

|

Зыбь |

Под |

Да |

Гусь |

|

|

На |

|

Жил |

|

|

|

|

|

Бок |

Дай |

Гоп |

|

|

Но |

|

|

|

|

|

|

|

Бык |

Даль |

|

|

|

Нос |

|

|

|

|

|

|

|

Бух |

Два |

|

|

|

Нож |

|

|

|

|

|

|

|

Бак |

Дочь |

|

|

|

Ночь |

|

|

|

|

|

|

|

Бук |

Дал |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Был |

Дуб |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Бег |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Брат |

|

|

|

|

|

Фразы из односложных слов

Я ел. Ты ел. Я сел. Ты сел. Я пел. Ты пел. Я пил. Ты пил. Я взял. Ты взял. Я встал. Ты встал. Я спал. Ты спал.

Вот я. Вот ты. Вот вы. Вот лев. Вот ус. Вот нос. Вот вещь. Вот мышь.

Текст из односложных слов

Кот сел на стул. Тут спал кот. Кот ел мышь. Кот съел весь суп.

Тут мой стол. Он мой брат.

Вот лес. Тут жил ёж. Вот лес. Там был уж. Уж полз. Я взял сук и ждал. Уж полз. Он полз под дуб. Там уж лёг спать.

Дай мне мех. Дай мне мяч. Дай мне стул. Дай мне таз. Дай мне мел. Дай мне нож. Дай мне хлеб. Дай мне пить. Дай мне есть.

Примерный список слов для произнесения

Собака |

Соловей |

Класс |

Усы |

Миска |

Скакалка |

Мост |

Сова |

Матрос |

Коляска |

Куст |

Соня |

Доска |

Космонавт |

Лист |

Мясо |

Самолёт |

Столовая |

Слон |

Песок |

Сапоги |

Бусы |

Стол |

Сумка |

Колбаса |

Сосна |

Стул |

Киоск |

Колесо |

Салфетка |

Квас |

Каска |

Посуда |

Косы |

Стук |

Маска |

Пылесос |

Галстук |

Сани |

Масло |

Автобус |

Капуста |

Лиса |

Слава |

Осы |

Стакан |

|

|

Утрированный выдох фиксируется в тетради ребенка делением слов на слоги с удлиненным произнесением каждого из них, и особенно — ударного слога.

Например: ПАДПА ВАДТА; НА БУДМАДГУ;

Я ВАДВА

ДАИ ВОДДЫ; ПОИДДУ ГУДЛЯТЬ

Д — знак, напоминающий о проговаривают на выдохе каждого слога.

Конец формы

Конец формы

Начало формы

Конец формы

Конец формы