- •6.090500 «Судовые энергетические установки и оборудование судов»

- •6.100300 «Эксплуатация судовых энергетических установок»

- •Оглавление

- •Введение

- •1. Термодинамические процессы в идеальном газе

- •Теоретический анализ термодинамических процессов в идеальном газе

- •В координатах p,V и t,s

- •Цикл с политропным расширением, изобарным сжатием и изохорным подводом теплоты

- •И тепловой диаграммах:

- •Цикл с изохорным подводом теплоты, изобарным расширеним и политропным сжатием

- •И тепловой диаграммах:

- •Цикл с адиабатным сжатием, изохорным подводом теплоты, изобарным и политропным расширением

- •И тепловой диаграммах:

- •2. Термодинамические циклы двигателей внутреннего сгорания и газотурбинных установок

- •2.1. Термодинамические циклы двс со смешанным процессом подвода теплоты

- •На рабочей и тепловой диаграммах:

- •На рабочей и тепловой диаграммах:

- •2.2. Термодинамические циклы газотурбинных установок

- •2.2.1. Цикл простой газотурбинной установки

- •2.2.2. Цикл гту с регенерацией теплоты

- •2.2.3. Цикл гту с двухступенчатым сжатием и промежуточным

- •И промежуточным охлаждением воздуха:

- •2.2.4. Цикл гту с двухступенчатым сжатием, промежуточным

- •3. Термодинамические процессы в реальном газе

- •Термодинамический анализ процессов в реальном газе

- •Изохорный процесс

- •Изобарный процесс

- •По заданным значениям давления и удельного объема

- •И температуры с помощью диаграммы h,s

- •Изотермический процесс

- •3.5. Изоэнтропный процесс

- •На энтропийных диаграммах t,s и h,s

- •Степени сухости и давления с помощью диаграммы h,s

- •3.6. Процесс дросселирования

- •3.7. Процесс течения

- •4. Термодинамические циклы паротурбинных установок

- •4.1. Пту, работающая по циклу Ренкина

- •И её термодинамический цикл

- •4.2. Пту с промежуточным перегревом пара

- •С промежуточным перегревом пара

- •4.3. Пту с регенеративным подогревом

- •4.3.1. Пту с регенеративным подогревом питательной воды

- •4.3.2. Пту с регенеративным подогревом питательной воды

- •Питательной воды в подогревателе поверхностного типа

- •4.3.3. Пту с промежуточным перегревом пара и регенеративным

- •С промежуточным перегревом пара и двумя регенеративными подогревателями питательной воды (первый – поверхностный, второй – смесительный)

- •4.3.4. Исследование влияния последовательности

- •С промежуточным перегревом пара и двумя регенеративными подогревателями питательной воды (первый – смесительный, второй – поверхностный)

- •5. Термодинамика влажного воздуха

- •5.1. Основные понятия, определения и соотношения,

- •5.2. Примеры расчета процессов тепломассообмена

- •6. Методические указания к лабораторным работам

- •Для исследования изотермического процесса

- •Результаты измерений

- •Контрольные вопросы

- •Средней изобарной теплоёмкости воздуха

- •Контрольные вопросы

- •Контрольные вопросы

- •Контрольные вопросы

- •При свободной конвекции

- •Измеряемые в опыте величины

- •Контрольные вопросы

5.2. Примеры расчета процессов тепломассообмена

во влажном воздухе

Задача 1

Определить коэффициент влаговыпадения ξ в процессе охлаждения влажного воздуха, если уклон процесса тепловлагоассимиляции ε равен 5000 (кДж/кг влаги).

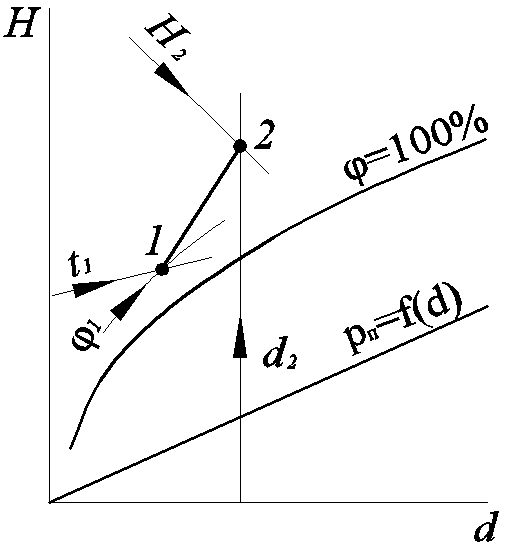

Решение задачи с помощью диаграммы H,d

Задаемся

произвольной точкой на диаграмме H,d,

например

t1

= 20 °С и φ1

= 50 % (рис.5.3). Определяем энтальпию и

влагосодержание воздуха в этом состоянии

Н1

= 38 кДж/(кг

с.в.) и

d1

= 7,3 г/(кг

с.в.). Произвольно задаемся влагосодержанием

во второй точке (бóльшим или меньшим,

чем значение d1).

Пусть d2

= 12 г/(кг

с.в.), тогда

![]() .

.

Рис. 5.3. К решению задачи 1

Из математического определения уклона процесса (5.17) рассчитываем разность энтальпий в принятом процессе

![]()

Поскольку

![]() ,

то

,

то

![]()

На пересечении линий Н2=idem и d2= idem определяем положение точки 2 на диаграмме H,d и значение температуры воздуха в этом состоянии t2 = 31,0 °С (рис.5.3).

Значение коэффициента влаговыпадения в заданном процессе определяем из соотношения (5.18)

![]() .

.

Аналитическое решение

Задаемся произвольным состоянием влажного воздуха, например t1= 30 °С и φ1 = 60 %. Из соотношений (5.15) и (5.7) рассчитываем значения паросодержания и энтальпии воздуха в этом состоянии

![]()

![]()

При этом принимаем барометрическое давление В = 1 бар. Давление насыщенных паров рs = 0,042417 бар определяем по таблицам термодинамических свойств воды и водяного пара [3] в зависимости от принятого значения температуры t1 = 30 °С.

Произвольно

задаемся влагосодержанием во второй

точке, пусть

d2

=

13,0 г/кг

с.в., тогда

![]()

Из соотношения (5.17) рассчитываем разность энтальпий в точках 1 и 2 в заданном процессе

![]()

Так

как

![]() ,

то

,

то

![]()

Соотношение (5.7) преобразуем к виду

![]() .

.

Тогда, применив это соотношение для второй точки, получим

![]() .

.

Значение коэффициента влаговыпадения определим из соотношения

![]() .

.

Расхождение результатов графического и аналитического решений задачи составляет 2,4 %, что допустимо, учитывая точность определения параметров влажного воздуха по диаграмме H,d.

Задача 2

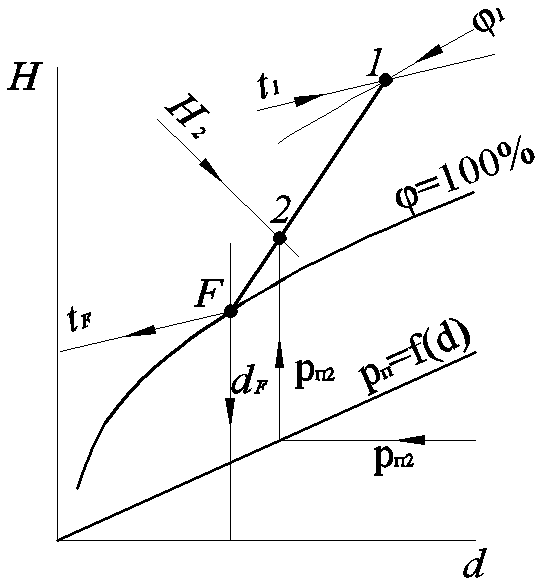

Определить значения коэффициентов охлаждения ηt и осушения ηd влажного воздуха в воздухоохладителе, если начальные параметры воздуха t1 = 50 °С и φ1 = 40 %, а конечные – Н2 = 80 кДж/(кг с.в.) и рп2 = 3,1 кПа. Рассчитать также значения коэффициента влаговыпадения ξ и уклона процесса тепловлагоассимиляции воздуха ε, а также температуру поверхности воздухоохладителя. Изобразить процесс на диаграмме H-d .

Решение задачи с помощью диаграммы H,d

На пересечении линий t1 = 50°С и φ1 =40% находим точку 1 (рис.5.4) и определяем значения энтальпии и влагосодержания воздуха в этом состоянии: Н1 = 132,0 кДж/(кг с.в.) и d1 = 32,0 г/кг с.в. На пересечении линий Н2=80 кДж/(кг с.в.) и рп2 =3,1 кПа находим точку 2, а затем определяем значения температуры и влагосодержания воздуха на выходе из воздухоохладителя: t2 = 28,5 °С и d2 = 20,0 г/(кг с.в.)

Рис. 5.4 К решению задачи 2

Через точки 1 и 2 проводим прямую до пересечения с линией φ =100 %. Точка пересечения характеризует состояние влажного воздуха, равновесного с поверхностью воздухоохладителя (точка F). Определяем параметры воздуха в этой точке: температуру tf = 21 °C и влагосодержание df =15,8 г/кг с.в. По формуле (5.20), рассчитываем значение коэффициента охлаждения воздуха

![]() .

.

Аналогично по (5.21) рассчитываем коэффициент осушения воздуха

![]() .

.

По (5.18) и (5.17) рассчитываем коэффициент влаговыпадения и уклон процесса тепловлагоассимиляции

![]()

![]() .

.

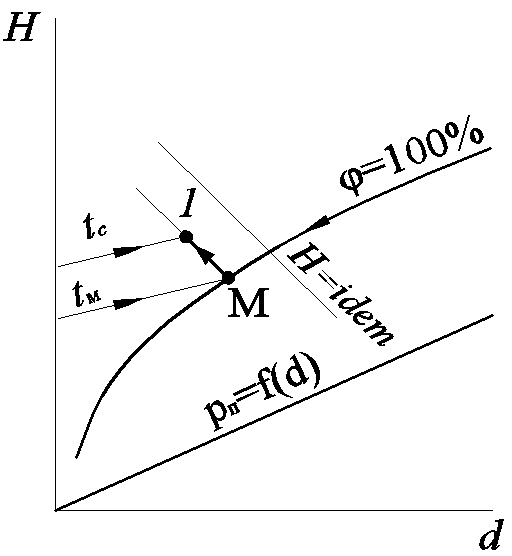

Задача 3

Определить параметры влажного воздуха в состоянии, заданном значением температуры по мокрому и сухому термометру: tм = 20 °C, и tс = 25 °C.

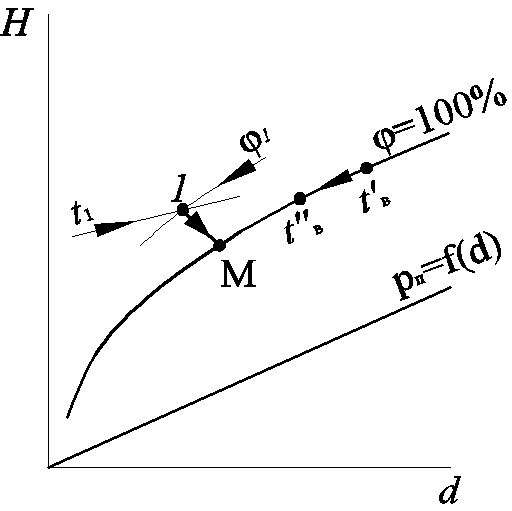

Решение задачи с помощью диаграммы H,d.

Рис. 5.5. К решению задачи 3

На пересечении изотермы tм =20 °C с изофитой φ = 100 % находим точку М (рис. 5.5). Из этой точки проводим прямую параллельную линиям Н = idem до пересечения с изотермой tс = 25 °C. Точка пересечения соответствует заданному состоянию влажного пара (точка 1). Определяем остальные параметры влажного воздуха в этом состоянии: энтальпия Н1 = 57 кДж/(кг с.в.); влагосодержание d1 = 12,0 г/(кг с.в.); парциальное давление водяного пара рп1 = 0,02 бар; точку росы τр = 17,5°C и относительную влажность φ1 = 60 %.

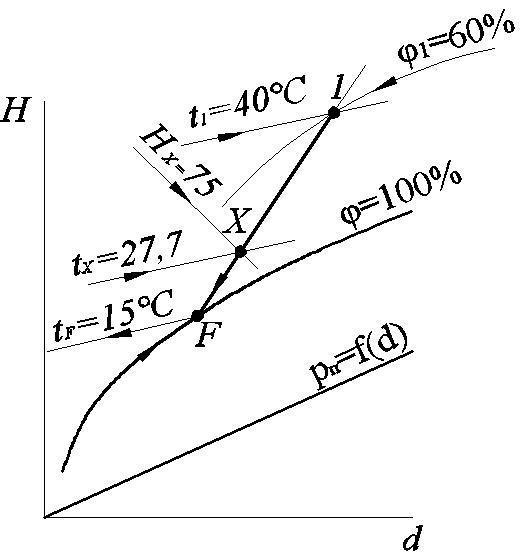

Задача 4

Определить температуру поверхности воздухоохладителя, если параметры воздуха на входе в охладитель t1 = 40 °C и φ1 = 60 %, а коэффициент влаговыпадения в процессе тепловлагообмена (охлаждения и осушения) ξ = 3. Изобразить процесс на диаграмме H,d .

Решение задачи с помощью диаграммы H,d

Рис. 5.6. К решению задачи 4

На пересечении изолиний t1 = 40 °C и φ1 = 60 % находим точку 1, характеризующую состояние воздуха на входе в воздухоохладитель (рис.5.6). Определяем начальное значение энтальпии Н1 = 112,0 кДж/(кг с.в.). Задаемся произвольным значением Нх = 75,0 кДж/(кг с.в.). Тогда из соотношения (5.18) рассчитываем значение температуры tх

![]() .

.

На пересечении изолиний Нх = 75,0 кДж/(кг с.в.) и tх = 27,7 °С находим точку Х. Через точки 1 и Х проводим прямую до пересечения с линией φ = 100 % (точка F). Это и будет точка, характеризующая состояние влажного воздуха, равновесного с поверхностью воздухоохладителя. Температура поверхности воздухоохладителя (tF) в этом случае равна 15,0 °С.

Задача 5

Поверхность воздухоохладителя имеет температуру tf = 25 °С, а процесс тепломассообмена при охлаждении воздуха протекает при значении ξ = 2,75.

Определить температуру точки росы tр воздуха на входе в охладитель, если температура воздуха в этой точке по сухому термометру равна 45°С. Изобразить процесс на диаграмме H,d.

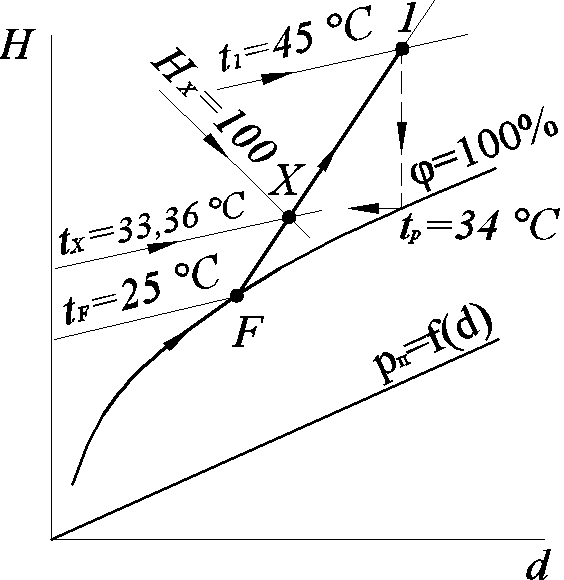

Рис.5.7. К решению задачи 5

Решение задачи с помощью диаграммы H,d

На пересечении изолиний tf = 25 °С и φ = 100 % определяем точку, характеризующую состояние влажного воздуха, равновесного с поверхностью воздухоохладителя (точка F на рис.5.7). Задаемся произвольным значением Нх>Нf, например, Нх = 100 кДж/(кг с.в.) Из соотношения (5.18) определяем температуру воздуха в этом произвольно выбранном состояния

![]() .

.

На пересечении изолиний t х= 33,36 °С и Нх =100 кДж/(кг с.в.) определяем точку Х. Через точки F и Х проводим прямую до пересечения с изолинией t1=45 °С. Это и есть точка 1, характеризующая состояние воздуха на входе в охладитель. Из точки 1 проводим прямую d1 = idem до пересечения с линией φ=100 %. Точка пересечения этих линий и определяет точку росы воздуха, входящего в воздухоохладитель, tр = 34,0 °С.

Задача 6

Нагретая в конденсаторе паротурбинной установки циркуляционная вода охлаждается в градирне. Мелкие капли воды, получаемые при её разбрызгивании, соприкасаясь с окружающим ненасыщенным воздухом, частично испаряются и за счет этого охлаждаются.

Определить до какой предельной температуры tпр может охладиться вода в градирне, если температура воздуха равна 20 °С, а его относительная влажность φ = 50 %. Определите также каковы потери воды на каждую тонну, если вода нагревается в конденсаторе на 6 °С до температуры 33 °С, и охлаждение воды происходит только за счет её испарения.

Рис. 5.8. К решению задачи 6

Решение задачи с помощью диаграммы H,d

На пересечении изолиний t1 = 20 °С и φ1 = 50 % находим точку 1, соответствующую состоянию окружающего воздуха (рис. 5.8). Точка пересечения изоэнтальпы H1=idem, проведенной через точку 1, с линией φ=100 % определяет температуру адиабатного насыщения (температуру мокрого термометра tм). Она же является предельной температурой охлаждения воды в градирне tпр= 13,7 °С.

Потерю циркуляционной воды определим из теплового баланса: количество теплоты, выделяющийся при охлаждении 1000 кг воды на 6 °С, равно количеству теплоты, необходимой для испарения ΔG кг воды

![]()

или

![]() ,

,

где rs,p= 2430,2 кДж/кг – удельная теплота парообразования воды при среднем значении температуры в процессе взаимодействия её с воздухом в градирне (в процессе охлаждения) (30 °С).

Тогда

![]() .

.

Таким образом, потеря циркуляционной воды равна примерно 1 %.