- •Экзаменационный билет №1

- •40. Показатели преломления. Определение показателя преломления под поляризационным микроскопом

- •4. Вещественный (минеральный и химический) состав горных пород

- •53. Ультрамафиты

- •Экзаменационный билет №2

- •5. Волновые поверхности кристаллов низших сингоний. Оптическая ось и оптический знак. Индикатрисы двуосных кристаллов

- •30. Основные принципы классификации горных пород

- •54. Ультраосновные эффузивные породы; основные проблемы их генезиса

- •Экзаменационный билет №3

- •6. Волновые поверхности кристаллов средних и высших сингоний. Оптическая ось и оптический знак. Индикатрисы одноосных кристаллов

- •33. Петрогенетические механизмы, приводящие к разнообразию составов магматических г.П.

- •При скрещенных николях: эб10, в11

- •7. Вулканические и субвулканические породы основного состава

- •Экзаменационный билет №5

- •29. Основные приемы диагностики минералов под микроскопом

- •48. Структуры и текстуры эффузивных пород

- •35. Плутонические породы основного состава

- •Экзаменационный билет №6

- •15. Компенсаторы. Их назначение и использование

- •12. Классификации гп по хим. Составу. Насыщенность минералов по кремнезему

- •60. Эффузивные гп среднего состава нормальной щелочности и проблемы их генезиса

- •Экзаменационный билет №7

- •51. Удлинение минералов. Ориентировка оптических индикатрис в кристаллах разных сингоний

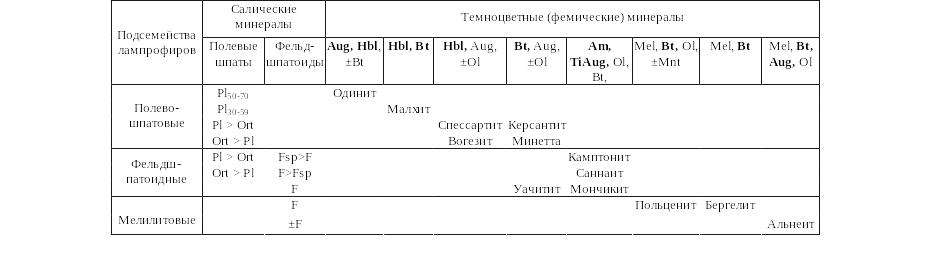

- •24. Номенклатура гипабиссальных пород, лампрофиры

- •Умеренно-щелочные породы среднего состава

- •Экзаменационный билет №8

- •17. Коноскопия одноосных кристаллов

- •31. Основные принципы современной классификации магмат. Гп; tas-диаграмма

- •36. Плутонические породы среднего состава

- •Экзаменационный билет №9

- •16. Коноскопия двуосных кристаллов, дисперсия оптических осей

- •21. Минеральный состав горных пород и его значение для систематики

- •59. Эффузивные породы кислого состава

- •Экзаменационный билет №10

- •11. Исследование минералов в скрещенных николях

- •14. Классификация минералов, используемая в петрографии

- •56. Умеренно-щелочные кислые породы

- •Экзаменационный билет №11

- •45. Спайность и типы погасания

- •32. Особенности составов породообр. Минералов и их значение для петрографии

- •58. Щелочные породы кислого состава

- •Экзаменационный билет №13

- •23. Наблюдения минералов в одном николе. Псевдоабсорбция

- •18. Кристаллизационная дифференциация. Реакционный ряд Боуэна

- •2. Базальты

- •Экзаменационный билет №14

- •9. Двупреломление. Методы определения двупреломления

- •46. Структура горных пород. Ее значение для диагностики г.П.

- •22. Монцониты и сиениты

- •Экзаменационный билет №15

- •26. Ориентировка оптических индикатрис низших сингоний

- •50. Текстура и отдельность г.П. И их петрологическое значение

- •54. Ультраосновные породы

- •Экзаменационный билет №16

- •39. Поглощение света кристаллами. Плеохроизм

- •20. Методы картирования магматических г.П.

- •8. Габброиды

- •Экзаменационный билет №17

- •27. Ориентировка оптических индикатрис средних и высших сингоний

- •49. Структуры плутонических, гипабиссальных и вулканических гп основного состава

- •3. Базальты и андезиты, основные отличия, генезис

- •Экзаменационный билет №18

- •19. Кристаллооптические дисперсии

- •44. Проблемы соответствия химического состава г.П. И состава расплава

- •42. Принципы классификации кислых пород

- •Экзаменационный билет №20

- •43. Причины появления аномальных цветов двупреломления

- •1. Ассоциации магматических горных пород вулканических дуг

- •52. Ультракислые породы (73–78 мас. % SiO2) Лейкограниты, риолиты, у-щ лейкограниты, трахириолиты.

24. Номенклатура гипабиссальных пород, лампрофиры

Класс

гипабиссальных магматических пород,

включает ГП малых интрузий) и

субвулканических масс. Сходные со

многими из них по составу и облику

породы встречаются также во внутренних

частях мощных вулканических потоков

и в краевых приконтактовых зонах

интрузивных массивов, формировавшихся

на умеренных глубинах.

Класс

гипабиссальных магматических пород,

включает ГП малых интрузий) и

субвулканических масс. Сходные со

многими из них по составу и облику

породы встречаются также во внутренних

частях мощных вулканических потоков

и в краевых приконтактовых зонах

интрузивных массивов, формировавшихся

на умеренных глубинах.

Кристаллизация гипабиссальных пород и вулканических пород гипабиссального облика происходила в близких термодинамических условиях, что определило своеобразие их текстур и структур (порфировая, порфировидная, лампрофировая, гранофировая, аплитовая, микропегматитовая и др.). По составу (химическому и минеральному) одни гипабиссальные породы вполне отвечают определенным видам плутонических или вулканических пород, представляя собой их структурные фации, обусловленные специфическими условиями кристаллизации. Гипабиссальные породы этой первой группы, как правило, находятся в тесной пространственно-временной (генетической) связи с интрузивными массивами или с вулканическими образованиями, т.е. они принадлежат к определенным плутоническим или вулканическим комплексам, в составе которых их и следует рассматривать. Другие гипабиссальные породы не имеют петрографических аналогов среди плутонитов и вулканитов и известны только в форме малых гипабиссальных тел; к ним могут быть отнесены лампрофиры, лампроиты, кимберлиты и близкородственные последним щелочные беспироксеновые пикриты (мелилитовые, монтичеллитовые, флогопит-кальцитовые). ГПы этой второй группы наблюдаются как автономные образования — комплексы малых интрузивных тел в виде протяженных поясов или небольших роев даек, силлов, мелких штоков, жил и диатрем (трубок взрыва). Гипабиссальные порфировые породы, не имеющие собственных наименований, должны называться в соответствии с номенклатурой плутонических пород с отражением их порфирового строения (гранит-порфир, сиенит-порфир, диорит-порфирит и т.д.); таким же образом следует давать названия входящим в состав вулканических комплексов гипабиссальным породам с фенокристаллами в полнокристаллической или криптокристаллической основной массе (габбро-порфирит в базальтовом вулканическом комплексе, сиенит-порфир в трахитовом комплексе и т.п.). К корневому названию соответствующей плутонической породы добавляется «порфирит» в том случае, если вкрапленники представлены Plом или темноцветными минералами, или «порфир», если во вкрапленниках присутствуют Q, КПШ или фельдшпатоид. Для афировых гипабиссальных пород, зернистость которых различима под микроскопом, рекомендуется использовать названия плутонических пород с префиксом микро- (микромонцонит, щелочной микросиенит и т.п.). Для гипабиссальных (главным образом субвулканических, т.е. таких пород, для которых есть непосредственная связь с вулканическим аппаратом) пород, содержащих стекло или девитрифицированный мезостазис, рекомендуется использовать обычную номенклатуру вулканических пород (меланефелинит, базальт, андезит, дацит и т.д.). Наиболее сложна и специфична проблема классификации и номенклатуры гипабиссальных пород второй группы, не имеющих плутонических или явных вулканических (покровных) аналогов. Международная подкомиссия по систематике изверженных пород рекомендует рассматривать такие образования в группе лампрофировых пород, в которую включаются собственно лампрофиры, лампроиты и кимберлиты. Для них указываются следующие общие характерные признаки: а) залегание, как правило, в виде даек (лампрофиры, лампроиты, реже кимберлиты), диатрем (кимберлиты, лампроиты) или небольших экструзий (лампроиты); б) нахождение полевых шпатов и (или) фельдшпатоидов, когда они присутствуют в породе, преимущественно в основной массе; те и другие отсутствуют в кимберлитах; в) кальцит, цеолиты и другие минералы, типичные для гидротермальных парагенезисов, могут появляться в качестве первичных минеральных фаз.

Лампрофиры — мезократовые и меланократовые магматические ГП, обычно гипабиссальные, с панидиоморфной структурой и обилием мафических фенокристов темной слюды или Amf (или обоих), с Px, Ol, мелилитом или без них; в основной массе установлены те же минералы, а также ПШ (обычно щелочной).

а) они встречаются как дайки, трубки или мелкие экструзивы и не являются распространенных плутонических и вулканических пород;б) полевые шпаты и/или фельдшпатоиды, если они присутствуют, заключены в основной массе

в) если присутствуют Ol, Px, Bt или Pl, то они обычно гидротермально изменены;

г) кальцит, цеолиты и другие гидротермальные минералы могут появляться как первичные фазы.