- •Экзаменационный билет №1

- •40. Показатели преломления. Определение показателя преломления под поляризационным микроскопом

- •4. Вещественный (минеральный и химический) состав горных пород

- •53. Ультрамафиты

- •Экзаменационный билет №2

- •5. Волновые поверхности кристаллов низших сингоний. Оптическая ось и оптический знак. Индикатрисы двуосных кристаллов

- •30. Основные принципы классификации горных пород

- •54. Ультраосновные эффузивные породы; основные проблемы их генезиса

- •Экзаменационный билет №3

- •6. Волновые поверхности кристаллов средних и высших сингоний. Оптическая ось и оптический знак. Индикатрисы одноосных кристаллов

- •33. Петрогенетические механизмы, приводящие к разнообразию составов магматических г.П.

- •При скрещенных николях: эб10, в11

- •7. Вулканические и субвулканические породы основного состава

- •Экзаменационный билет №5

- •29. Основные приемы диагностики минералов под микроскопом

- •48. Структуры и текстуры эффузивных пород

- •35. Плутонические породы основного состава

- •Экзаменационный билет №6

- •15. Компенсаторы. Их назначение и использование

- •12. Классификации гп по хим. Составу. Насыщенность минералов по кремнезему

- •60. Эффузивные гп среднего состава нормальной щелочности и проблемы их генезиса

- •Экзаменационный билет №7

- •51. Удлинение минералов. Ориентировка оптических индикатрис в кристаллах разных сингоний

- •24. Номенклатура гипабиссальных пород, лампрофиры

- •Умеренно-щелочные породы среднего состава

- •Экзаменационный билет №8

- •17. Коноскопия одноосных кристаллов

- •31. Основные принципы современной классификации магмат. Гп; tas-диаграмма

- •36. Плутонические породы среднего состава

- •Экзаменационный билет №9

- •16. Коноскопия двуосных кристаллов, дисперсия оптических осей

- •21. Минеральный состав горных пород и его значение для систематики

- •59. Эффузивные породы кислого состава

- •Экзаменационный билет №10

- •11. Исследование минералов в скрещенных николях

- •14. Классификация минералов, используемая в петрографии

- •56. Умеренно-щелочные кислые породы

- •Экзаменационный билет №11

- •45. Спайность и типы погасания

- •32. Особенности составов породообр. Минералов и их значение для петрографии

- •58. Щелочные породы кислого состава

- •Экзаменационный билет №13

- •23. Наблюдения минералов в одном николе. Псевдоабсорбция

- •18. Кристаллизационная дифференциация. Реакционный ряд Боуэна

- •2. Базальты

- •Экзаменационный билет №14

- •9. Двупреломление. Методы определения двупреломления

- •46. Структура горных пород. Ее значение для диагностики г.П.

- •22. Монцониты и сиениты

- •Экзаменационный билет №15

- •26. Ориентировка оптических индикатрис низших сингоний

- •50. Текстура и отдельность г.П. И их петрологическое значение

- •54. Ультраосновные породы

- •Экзаменационный билет №16

- •39. Поглощение света кристаллами. Плеохроизм

- •20. Методы картирования магматических г.П.

- •8. Габброиды

- •Экзаменационный билет №17

- •27. Ориентировка оптических индикатрис средних и высших сингоний

- •49. Структуры плутонических, гипабиссальных и вулканических гп основного состава

- •3. Базальты и андезиты, основные отличия, генезис

- •Экзаменационный билет №18

- •19. Кристаллооптические дисперсии

- •44. Проблемы соответствия химического состава г.П. И состава расплава

- •42. Принципы классификации кислых пород

- •Экзаменационный билет №20

- •43. Причины появления аномальных цветов двупреломления

- •1. Ассоциации магматических горных пород вулканических дуг

- •52. Ультракислые породы (73–78 мас. % SiO2) Лейкограниты, риолиты, у-щ лейкограниты, трахириолиты.

14. Классификация минералов, используемая в петрографии

Классификация элементов, используемая в петрографии:

а) породообразующие: SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O LIO(ппп), P2O5 Сумма 100+/-2%;

б) второстепенные (по Гольдшмиту):

Сидерофильные - V, Cr, Ni, Co, As,

Халькофильные - Cu, Ni, Co, S, Se, Zn, Pb

Литофильные - O, Si, Al,

Атмофильные - H, N, C, Ar, He

Благородные - Au, Ag

ЭПГ - Pd, Rh, Ru (легкие), Pt, Ir, Os (тяжелые)

РЗЭ - La, Ce, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Yb, Lu

Редкие - Ta, Nb, Zr, Mo, Sn

Галогениды - F, Cl

56. Умеренно-щелочные кислые породы

Табл. №№ 19, 20

Экзаменационный билет №11

45. Спайность и типы погасания

Под микроскопом хорошо видна спайность некоторых минералов(биотит, пироксены, амфиболы).

Спайность - свойство кристаллов раскалываться при ударе или давлении по определенным направлениям (чаще всего параллельно граням). Трещины спайности могут проходить в одном направлении, как у слюд, в двух (минералы группы полевых шпатов, пироксенов, амфиболов), в трех (кальцит, доломит и др.) Для минералов, имеющих спайность в двух и более направлениях, одним из диагностических признаков является величина угла между трещинами (угол спайности). Особенно это важно для минералов группы пироксенов и амфиболов.

Виды спайности: весьма сов.(слюды), сов.(Amf, Px, Пш, карбонат), несов.(Ol), без спайности.

При изучении спайности под микроскопом важно помнить, что вследствие беспорядочного расположения кристаллов в породе в шлифе она видна не во всех зернах. Поэтому для правильно определения угла спайности минерала надо обязательно просмотреть все зерна в исследуемом шлифе.

Порядок работы: центрируется микроскоп, просматривае5тся шлиф, отмечается степень идиоморфизма зерен минерала, наличие или отсутствие спайности, степень её совершенства, расположение трещин спайности относительно граней кристалла. Сначала одна система спайности ставится параллельно одной нити окуляра, делается отсчет, затем другая система трещин. Разница отсчетов дает величину угла спайности а

Теперь о погасании. Погасание возникает, когда направление колебания световых волн в николях совпадает с направлением оптических индикатрис кристалла. В средней сингонии у кристаллов погасание прямое, в моноклинной сингонии прямое погасание возможно при срезе перпендикулярном оптической оси, в триклинной сингонии у всех минералов погасание всегда косое.

Типы погасания: равномерное и неравномерное.

К равномерным относятся прямое (биотит), косое (амфиболы) погасания, погасание полисинтетических двойников (плагиоказы) и простых двойниов (моноклинные пироксены), симметричное погасание – когда минерал гаснет симметрично направлениям спайности в кристалле (роговая обманка). К неравномерным относятся погасание распада твердых растворов (орто- и клинопироксены), погасание секториальное (плагиоклазы)-это закономерное погасание, и облачное (кварц, плагиоклаз)-незакономерное.

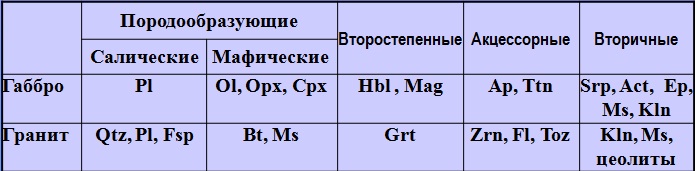

13. Классификация горных пород на основе минерального состава

По содержанию в породе (об. %)

Породообразующие минералы > 10%

Второстепенные <10%

Акцессорные <1%

Вторичные

Случайные (ксеногенные)

По химическому составу

Мафические – Ol, Px, Am, слюды (в том числе и Ms)

Салические – Qtz, полевые шпаты, F

41. Породы кислого состава нормальной щелочности

Табл. №№ 17, 18

Экзаменационный билет №12

25. Определение характера погасания и оптической ориентировки кристалла

Характер погасания и знак удлинения

Оптически анизотропные минералы в скрещенных николях при вращении предметного столика микроскопа на 360° четыре раза темнеют (погасают) и четыре раза просветляются, приобретая ту или иную интерференционную окраску. В момент наилучшей видимости интерференционной окраски оси оптической индикатрисы минерала располагаются под углом 45° к направлению колебаний света в анализаторе и поляризаторе микроскопа. Соответственно при погасании минерала оси индикатрисы совпадают с направлениями колебаний света в анализаторе и поляризаторе. При изучении характера погасания минерала необходимо определить положение осей индикатрисы относительно кристаллографических осей (a, b, c), которые совпадают или с трещинами спайности, или с направлением удлинения зерна, или с хорошо развитыми гранями кристалла, то есть угол погасания. Таким образом, углом погасания называется угол между осью индикатрисы и спайностью (или удлинением) зерна . Он определяется в ориентированном разрезе, параллельном главному сечению, когда минерал обладает наивысшей интерференционной окраской и для многих минералов является диагностическим признаком.

В кристаллах средних сингоний (тригональной, тетрагональной, гексагональной), а также ромбической и некоторых разрезах моноклинной сингонии оси индикатрисы совпадают с кристаллографическими осями, то есть со спайностью (удлинением). Угол погасания в таких кристаллах будет равен 0° (или 90°). Такой тип погасания получил название прямого.

В большинстве разрезов кристаллов моноклинной сингонии и в кристаллах триклинной сингонии оси индикатрисы не совпадают с кристаллографическими осями, а образуют с ними углы, величины которых являются константой для данного минерала. Такой тип погасания называется косым.

Таким образом, по углу погасания можно судить о том, к какой сингонии относится минерал: прямое погасание во всех разрезах имеют кристаллы средних и ромбической сингонии; наличие в одних разрезах прямого погасания, в других – косого присуще кристаллам моноклинной сингонии; косым погасанием во всех зернах обладают кристаллы триклинной сингонии.

После определения угла погасания необходимо установить знак удлинения или знак зоны минерала. Знак удлинения свидетельствует о том, какая из осей индикатрисы соответствует длинная сторона (спайность) минерала. Удлинение называют положительным, если по длине (спайности) кристалла или под углом меньше 45° к ней располагается наибольшая ось индикатрисы (Ng). Удлинение называют отрицательным, если такое положение имеет наименьшая ось индикатрисы (Np). Определение наименования осей производится в ориентированном разрезе, параллельном главному сечению, когда минерал обладает наивысшей интерференционной окраской. Порядок работы аналогичен определению величины двупреломления.

Порядок определения угла погасания и знака удлинения

Регулируют микроскоп (освещение, центрировка объектива, скрещенность николей).

Находят разрез минерала с наивысшей интерференционной окраской (главное сечение). При выборе разреза необходимо просмотреть все сечения данного минерала в скрещенных николях и, пользуясь шкалой интерференционных цветов, определить максимальную окраску. Например, если встречаются сечения данного минерала с желтой, серой, красной, синей и зеленой интерференционными окраскими, то наивысшей из них является зеленая.

Ставят трещины спайности (удлиненную сторону минерала) вдоль вертикальной нити окуляра и берут первый отсчет на столике микроскопа.

Поворотом столика микроскопа ставят выбранное зерно на погасание и берут второй отсчет на столике микроскопа. При этом угол погасания должен быть меньше 45°. Разность первого и второго отсчетов и есть искомый угол погасания минерала.

Определяют наименование оси индикатрисы, с которой был замерен угол погасания. Для этого от положения погасания минерала повортом столика микроскопа на 45° против часовой стрелки совмещаем исследуемую ось с прорезью тубуса микроскопа и вставляем компенсатор.

Наблюдают за изменением интерференционных окрасок в данном зерне и определяют наименование осей индикатрисы согласно правилу компенсации Если интерференционная окраска минерала повысилась, то одноименные оси оптической индикатрисы минерала и компенсатора совпали; если же интерференционная окраска минерала понизилась, то оси индикатрисы минерала и компенсатора перекрестились;

По характеру различают равномерное и неравномерное погасание, обусловленное разными причинами. При равномерном погасании определяется угол погасания и знак удлинения (см. выше). Неравномерное погасание может быть как закономерным – простым, сложно-двойниковым, зональным, так и незакономерным – волнистым, ситовидным, агрегатным и др.

Неравномерное погасание

Двойниковое погасание минералов обнаруживается в скрещенных николях и выражается в том, что зерно кажется состоящим из полосок, гаснущих при повороте столика микроскопа самостоятельно. Такое погасание обусловлено тем, что данный минерал представляет собой двойник. Двойники бывают закономерными и незакономерными. Закономерными двойниками называются сростки двух и более кристаллов одного и того же минерала, повернутые друг относительно друга на 180°. Двойники бывают простые, полисинтетические и более сложные решетчатые (микроклиновые). Плоскость срастания, след которой в шлифе называется двойниковым швом, может быть выражена либо тонкой четкой линией, либо очень нечеткой. В первом случае плоскость шлифа проходит перпендикулярно плоскости срастания, во втором – косо. Характер двойникования минералов группы полевых шпатов является диагностическим признаком. Простые двойники характерны для ортоклаза, полисинетические – для плагиоклазов, решетчатые – для микроклина. Изучение двойников плагиоклазов необходимо при определении их состава.

Зональное погасание характерно для минералов, представляющих собой изоморфные смеси (плагиоклазы, пироксены, амфиболы), и проявляется в неодновременном погасании концентрических зон в зерне. Такое явление объясняется наличием в минерале зон, различных по составу, строению и, как следствие, по оптическим свойствам. Волнистое погасание выражается в том, при установке зерна на погасание гаснет не все зерно сразу, а только какая-то часть. В этом случае поворотом столика микроскопа можно погасить другую часть зерна, а первая станет просветленной. Такое явление связано с нарушением положения осей индикатрисы в разных частях зерна и обусловлено его деформацией при катаклазе. Ситовидное погасание наблюдается у минералов с сильным двупреломлением и весьма совершенной спайностью (слюды, тальк). При шлифовке поверхности таких минералов оказываются покрытыми мельчайшими разноориентированными чешуйками, которые дают интерференционный эффект в то время, как зерно находится в погасании.