- •Вопрос 1. Три составляющие современной метрологии.

- •Вопрос 2. Объекты метрологии (физическая величина, измерение).

- •Вопрос 3. Главная задача метрологии, погрешности.

- •Вопрос 4. Единство измерений.

- •Вопрос 5. Виды измерений (по способу получения информации).

- •Вопрос 6. Виды измерений (по характеру измерений измеряемой величины в процессе измерений, по количеству измерительной информации).

- •Вопрос 7. Виды измерений (абсолютные и относительные).

- •Вопрос 8. Виды средств измерений. Приведите характеристику вещественных мер и измерительных приборов. Назначение.

- •Вопрос 9. Средства измерений. Назначение. Приведите характеристику измерительных преобразователей, измерительных установок.

- •Вопрос 10. Виды средств измерений (измерительные приборы прямого действия и приборы сравнения).

- •Вопрос 11. Виды средств измерений – классификация по метрологическому назначению.

- •Вопрос 12. Качество измерения, виды погрешностей измерения.

- •Вопрос 13. Оценка погрешностей.

- •Вопрос 14. Классификация погрешностей (по источнику возникновения).

- •Вопрос 15. Классификация погрешностей (по условиям возникновения, по характеру проявления во времени).

- •Вопрос 16. Принципы описания и оценивания погрешностей (точечные и интервалочные оценки).

- •Вопрос 17. Систематические погрешности (обнаружение и исключение).

- •Вопрос 18. Компенсация систематической погрешности в процессе измерения.

- •Вопрос 19. Случайные погрешности, вероятностное описание результатов и погрешностей.

- •Вопрос 20. Кривая плотности распределения вероятностей случайной величины, гистограммы.

- •Вопрос 21. Дискретные случайные величины. Моменты случайных величин (дисперсия и математическое ожидание).

- •Вопрос 22. Оценка результата измерения со случайной погрешностью (нормальное распределение).

- •Вопрос 23. Нормальное распределение, правило 3σ.

- •Вопрос 24. Компенсация математической погрешности.

- •Вопрос 25. Обеспечение единства измерений (достоверность и точность измерений).

- •Вопрос 26. Априорная информация при измерениях, её назначение.

- •Вопрос 27. Порядок действий при осуществлении однократных измерений (в виде схемы с пояснениями).

- •Вопрос 28. Приведите уровни точности измерений. Какими факторами определяется точность измерений.

- •Вопрос 29. Метрологическая надежность средств измерений.

- •Вопрос 30. Основной постулат метрологии. Обоснуйте его.

- •Вопрос 31. Эмпирическое описание отсчета у аналоговых измерительных приборов. (гистограмма, полигон и плотность распределения вероятности).

- •Вопрос 32. Приведите вывод математической модели измерения по шкале порядка.

- •Вопрос 34. Общее правило образования начальных моментов. Рассмотрите свойства математического ожидания.

- •Вопрос 35. Общее правило образования центральных моментов. Рассмотрите свойства дисперсии.

- •Вопрос 36. Среднеквадратическое отклонение. Третий и четвёртый центральные моменты.

- •Вопрос 37. Назовите основные показатели качества, используемые в квалиметрии

- •Вопрос 39 . Опишите содержание следующих показателей качества: эстетические показатели; показатели технологичности; показатели транспортабельности; показатели стандартизации и унификации

- •Вопрос 40 .Опишите содержание следующих показателей качества: патентно-правовые показатели; экологические показатели; показатели безопасности; интегральный показатель качества.

- •Вопрос 41. Рассмотрите органолептические измерения: назначение, сущность, достоинства, недостатки, приведите примеры.

- •Вопрос 42 .Инструментальные измерения. Приведите характеристику автоматизированных и автоматические измерений

- •Вопрос 43 .Индикаторы. Назначение, техническая характеристика индикаторов (порог реагирования). Примеры.

- •Вопрос 44. Назовите основные группы метрологических характеристик средств измерений.

- •Вопрос 45. Метрологические характеристики средств измерений: характеристики, предназначенные для определения показаний средств измерений; характеристики качества показаний.

- •Вопрос 47. Сущность и назначение метрологической аттестации. Поверка.

- •Вопрос 48. Нормирование метрологических характеристик средств измерений. Номинальные характеристики средств измерений. Нормальные и рабочие условия применения средств измерений.

- •Вопрос 49 .Классы точности средств измерений

- •Вопрос 51. Проверка нормальности закона распределения вероятности результата измерения по виду гистограммы.

- •Вопрос 52. Проверка нормальности закона распределения вероятности результата измерения по критерию к. Пирсона.

- •Вопрос 53. Проверка нормальности закона распределения вероятности результата измерения по составному критерию.

- •Вопрос 54. Обработка экспериментальных данных, подчиняющихся нормальному закону распределения вероятности (представьте общий порядок действий).

- •Вопрос 55. Обработка экспериментальных данных, не подчиняющихся нормальному закону распределения вероятности (представьте общий порядок действий).

Вопрос 12. Качество измерения, виды погрешностей измерения.

Качество измерений - совокупность средств измерений обуславливающих соответствие средств, метода, методики, условий измерения и состояния единства измерения требованиям измерительной задачи. Качество измерений характеризуется: точностью, достоверностью, правильностью, сходимостью и воспроизводимостью измерений.

Погрешность средств измерения – это разность между результатом измерения величины и настоящим (действительным) значением этой величины.

Абсолютная погрешность – это значение, вычисляемое как разность между значением величины, полученным в процессе измерений, и настоящим (действительным) значением данной величины.

Абсолютная погрешность вычисляется по следующей формуле:

ΔQn =Qn −Q0,

где AQn – абсолютная погрешность;

Qn – значение некой величины, полученное в процессе измерения;

Q0 – значение той же самой величины, принятое за базу сравнения (настоящее значение).

Абсолютная погрешность меры – это значение, вычисляемое как разность между числом, являющимся номинальным значением меры, и настоящим (действительным) значением воспроизводимой мерой величины.

Относительная погрешность – это число, отражающее степень точности измерения.

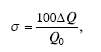

Относительная погрешность вычисляется по следующей формуле:

где ΔQ – абсолютная погрешность;

Q0 – настоящее (действительное) значение измеряемой величины.

Относительная погрешность выражается в процентах.

Приведенная погрешность – это значение, вычисляемое как отношение значения абсолютной погрешности к нормирующему значению.

Нормирующее значение определяется следующим образом:

1) для средств измерений, для которых утверждено номинальное значение, это номинальное значение принимается за нормирующее значение;

2) для средств измерений, у которых нулевое значение располагается на краю шкалы измерения или вне шкалы, нормирующее значение принимается равным конечному значению из диапазона измерений. Исключением являются средства измерений с существенно неравномерной шкалой измерения;

3) для средств измерений, у которых нулевая отметка располагается внутри диапазона измерений, нормирующее значение принимается равным сумме конечных численных значений диапазона измерений;

4) для средств измерения (измерительных приборов), у которых шкала неравномерна, нормирующее значение принимается равным целой длине шкалы измерения или длине той ее части, которая соответствует диапазону измерения. Абсолютная погрешность тогда выражается в единицах длины.

Погрешность измерения включает в себя инструментальную погрешность, методическую погрешность и погрешность отсчитывания. Причем погрешность отсчитывания возникает по причине неточности определения долей деления шкалы измерения.

Основная погрешность – это погрешность средства измерения, используемого в нормальных условиях, которые обычно определены в нормативно-технической документации на данное средство измерения.

Дополнительная погрешность – это погрешность, которая возникает в условиях несоответствия значений влияющих величин их нормальным значениям, или если влияющая величина переходит границы области нормальных значений.

Систематическая погрешность измерения — составляющая погрешности измерения, остающаяся постоянной или же закономерно изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же величины.

Случайная погрешность – это составная часть погрешности результата измерения, изменяющаяся случайно, незакономерно при проведении повторных измерений одной и той же величины. Появление случайной погрешности нельзя предвидеть и предугадать. Случайную погрешность невозможно полностью устранить, она всегда в некоторой степени искажает конечные результаты измерений. Но можно сделать результат измерения более точным за счет проведения повторных измерений. Причиной случайной погрешности может стать, например, случайное изменение внешних факторов, воздействующих на процесс измерения. Случайная погрешность при проведении многократных измерений с достаточно большой степенью точности приводит к рассеянию результатов.

Инструментальная погрешность – это погрешность, возникающая из—за допущенных в процессе изготовления функциональных частей средств измерения ошибок.

Методическая погрешность – это погрешность, возникающая по следующим причинам:

1) неточность построения модели физического процесса, на котором базируется средство измерения;

2) неверное применение средств измерений.

Субъективная (личная) погрешность – это погрешность возникающая из—за низкой степени квалификации оператора средства измерений, а также из—за погрешности зрительных органов человека, т. е. причиной возникновения субъективной погрешности является человеческий фактор.

Статическая погрешность – это погрешность, которая возникает в процессе измерения постоянной (не изменяющейся во времени) величины.

Динамическая погрешность – это погрешность, численное значение которой вычисляется как разность между погрешностью, возникающей при измерении непостоянной (переменной во времени) величины, и статической погрешностью (погрешностью значения измеряемой величины в определенный момент времени).