- •62. Биологическое значение d-элементов vIгруппы. Химические основы применений соединений хрома, молибдена и вольфрама в фармации( фармацевтическом анализе).

- •64. Марганец (II) и марганец (IV): ко и ов характеристика соединений. Способность к комплексообразованию.

- •66 Соединений марганец VI: манганаты ,их образоние ,термическая устойчивость ,диспропорционирование в растворе и условия стабилизации.

- •69 Общая характеристика элементов семейства железа .Железо. Химическая активность простого вещества, способность к комплексообразованию.

- •Вопрос 73. Общая характеристика элементов семейства платины.

- •Вопрос 74.D- элементы первой группы. Общая характеристика группы. Физические и химические свойства простых веществ.

- •Вопрос 78 d-Элементы II группы Общая характеристика группы.

- •Вопрос 80 Кадмий и его соединения в сравнении с аналогичными соединениями цинка.

- •82.Химизм токсического действия соединений кадмия и ртути. Химические основы применения соединений ртути в медицине и фармации.

- •Вопрос 86 Общая характеристика группы.

- •Вопрос 88 Углерод в отрицательных степенях окисления. Карбиды активных металлов и соответствующие им углеводороды.

- •Вопрос90Угольная кислота, карбонаты и гидрокарбонаты, гидролиз и термохимическое разложение.

- •Вопрос 91

- •Вопрос 92 Биологическая роль углерода. Химические основы использования неорганических соединений углерода в медицине и фармации

- •Вопрос 94. Элементы подгруппы Германия. Общая характеристика. Устойчивость водородных соединений. Соединения с галогенами типа эг2 и эг4, поведение в водных растворах.

- •Вопрос 97.Р -элементы V группы. Общ. Харак. Азот , фосфор мышьяк в организме, их биологическая роль

- •Вопрос 98 Азот. Общ. Характ. Многообразие соединений с различными степенями окисления азота. Причина Малой химической активности азота. Молекула азота как лиганд

- •Вопрос 101 Фосфор. Общая характеристика. Аллотропические модификации фосфора, их химическая активность

- •Вопрос 102 Фосфиды. Фосфин. Сравнение с соответствующими соединениями азота

- •Вопрос 104 Элементы подгруппы мышьяка. Общая характеристика

- •Вопрос 105 Водородные соединения мышьяка, сурьмы и висмута в сравнении с аммиаком и фосфином. Определение мышьяка по методу Марша

- •Вопрос 107.

- •Вопрос 109. Кислород, его общая характеристика и нахождения в природе

- •110. Пероксид водорода h2o2

- •§ 2.5. Галогеноводороды

- •Межгалогенные соединения

- •Вопрос 120.

Вопрос 91

Сероуглерод получают пропусканием паров серы сквозь слой раскаленного угля. Это бесцветная жидкость с температурой кипения 460. Широко используется в органической химии качестве растворителя. Сероуглерод CS2 — соединение серы с углеродом, бесцветная жидкость с неприятным запахом. Молекула CS2 линейна, длина связи С—S = 0,15529 нм; энергия диссоциации 1149 кДж/моль.

Свойства

Сероуглерод токсичен, огнеопасен, имеет самый широкий диапазон концентрационных пределов взрываемости[1].

Подобно диоксиду углерода, CS2 является кислотным ангидридом и при взаимодействии с некоторыми сульфидами может образовывать соли тиоугольной кислоты (Н2СS3). При реакции с щелочами образуются соли дитиоугольной кислоты и продукты их диспропорционирования.

Однако, сероуглерод, в отличие от диоксида углерода, проявляет большую реакционную способность по отношению к нуклеофилам и легче восстанавливается. Такими сильными окислителями, как, например, перманганат калия, сероуглерод разлагается с выделением серы.

С оксидом серы (VI) сероуглерод взаимодействует с образованием серооксида углерода:

![]()

С оксидом хлора(I) образует фосген:

![]()

При взаимодействии с первичными или вторичными аминами в щелочной среде, образуются соли дитиокарбаматы:

![]()

Для растворимых дитиокарбаматов характерно образование комплексов с металлами, что используется в аналитической химии. Они также имеют большое промышленное значение в качестве катализаторов вулканизации каучука.

Со спиртовыми растворами щелочей образует ксантогенаты:

![]()

Серуглерод хлорируется в присутствии катализаторов до перхлорметилмеркаптана CCl3SCl, использующегося в синтезе тиофосгенаCSCl2:

![]()

![]()

Избытком хлора сероуглерод хлорируется до четыреххлористого углерода:

![]()

При температурах выше 150 °C протекает гидролиз сероуглерода по реакции:

![]()

В промышленности получают по реакции метана с парами серы в присутствии силикагеля при 500—700 °C в камере из хромоникелевой стали:

![]()

Также сероуглерод можно получить взаимодействием древесного угля и паров S при 750—1000 °C.

Хорошо растворяет жиры, масла, смолы, каучук, используют как экстрагент; растворяет серу, фосфор, иод, нитрат серебра.

Большая часть (80 %) производимого сероуглерода идет в производство вискозы - сырья в производстве вискозного волокна(«искусственного шелка»). Его применяют для получения различных химических веществ (ксантогенатов, четыреххлористого углерода, роданидов).

Сероуглерод очень ядовит. Смертельная доза при поступлении внутрь составляет 1 г. Высокотоксичная концентрация в воздухе — свыше 10 мг/л. Оказывает местное раздражающее, резорбтивное действия. Обладает психотропными, нейротоксическими свойствами, которые связаны с его наркотическим воздействием на центральную нервную систему. При отравлении возникают головная боль, головокружение, судороги, потеря сознания. Бессознательное состояние может сменяться психическим и двигательным возбуждением. Могут наблюдаться рецидивы судорог с потерей сознания, угнетение дыхания. При приеме внутрь наступают тошнота, рвота, боли в животе. При контакте с кожей наблюдаются гиперемия и химические ожоги.

Прежде всего, необходимо удалить пострадавшего из пораженной зоны. При попадании сероуглерода внутрь необходимо выполнить промывание желудка с использованием зонда, форсированный диурез, ингаляцию кислорода. Обычно проводится симптоматическую терапию.

Углерода галогениды, соединения углерода с галогенами. Углерода галогениды обычно рассматривают как производные углеводородов, в которых водород полностью замещен на галоген.

CF2 Cl 2(t = 155 С, t = 30 С) используют в качестве фреонов – рабочих веществ в Холодильных машинах.

CH4 + 2Cl2 > CCl4 + 4HCl

CCl4 –негорючая жидкость tкип = 76 С). Широко используется в качестве неполярного растворителя, в частности, для экстракции галогенов и других

неполярных веществ из водных растворов

СH4 + 4Br2 > CBr4 + 4HBr

CBr4 при комнатной температуре представляет собой бледно-желтое твердое вещество (tпл = 93 С). Оно не растворяется в воде и полярных растворителях. При нагревании до 200 С разлагается.

CCl4 + 4C2 H5 I > CI4 + 4C2H5Cl

CI4 светло-красное кристаллическое вещество с запахом иода. При нагревании и на свету CI4

разрушается

2CI4 >2I2 + C2 I4

Практическое значение имеют продукты неполного галогенирования метана

Хлороформ CHCl (растворитель и средство для анестезии ) и иодоформ CHI 3 (антисептик).

Дихлороксоуглерод (фосген СОCl2 - хлорангидрид угольной кислоты. Это

бесцветный газ (t кип. =8,2 С с запахом прелого сена плохо растворим в воде и

медленно реагирует с ней с образованием двух кислот:

COCl2 + H2 O =H2CO3+ 2HCl

COCl + 4NH3 > CO(NH2)2 + 2NH4Cl.

Фосген важный промежуточный продукт в промышленной химии,

применяется как сырь в производстве красителей, мочевины,

изоционатов, безводных хлоридов металлов ,пестицидов, лекарств

и растворителей. Фосген является отравляющим веществом

удушающего действия.

ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТЫЙ УГЛЕРОД (тетрахлорметан,

СС14,

мол. м. 153,83; бесцв. жидкость с

резким сладковатым запахом, т. пл. -22,96

°С, т. кип. 76,7 °С;![]() 1,5950,

плотн. паров по воздуху 5,29;

1,5950,

плотн. паров по воздуху 5,29;![]() 1,4603;

энергия связи С — С1 284,5 кДж/моль,

длина связи 0,176 нм;

1,4603;

энергия связи С — С1 284,5 кДж/моль,

длина связи 0,176 нм;![]() (мПа

х с) жидкости 2,560

(-40 °С), 0,969 (20 °С), 0,585 (60 °С);

(мПа

х с) жидкости 2,560

(-40 °С), 0,969 (20 °С), 0,585 (60 °С);![]() пара 9,6

(20 °С), 11,5 (100 °С), 21,0 (400 °С);

пара 9,6

(20 °С), 11,5 (100 °С), 21,0 (400 °С);![]() (мН/м)

40,9 (-60 °С), 26,95 (20 °С), 17,26 (100 °С), 2,0 (220 °С);

tкрит 283,1

°С, ркрит 4,545

МПа, dкрит0,558

г/см3; давление пара (кПа)

1,33 (-20,6 °С), 11,94 (20оС),

186,4 (100 °С), 4053 (276 °С); Ср [кДж/(кг

х К)] жидкости 0,724

(-60 °С), 0,862 (20 °С), 0,963 (100 °С), пара 0,519

(О °С), 0,586 (100 °С), 0,649 (500 °С);

(мН/м)

40,9 (-60 °С), 26,95 (20 °С), 17,26 (100 °С), 2,0 (220 °С);

tкрит 283,1

°С, ркрит 4,545

МПа, dкрит0,558

г/см3; давление пара (кПа)

1,33 (-20,6 °С), 11,94 (20оС),

186,4 (100 °С), 4053 (276 °С); Ср [кДж/(кг

х К)] жидкости 0,724

(-60 °С), 0,862 (20 °С), 0,963 (100 °С), пара 0,519

(О °С), 0,586 (100 °С), 0,649 (500 °С);![]() (кДж/кг)

209,8 (20 °С), 17,92 (100 °С), 83,7 (260 °С);

(кДж/кг)

209,8 (20 °С), 17,92 (100 °С), 83,7 (260 °С);![]() 16,41

кДж/кг;

16,41

кДж/кг;![]() -365,51

кДж/моль;

-365,51

кДж/моль;![]() -106,76

кДж/моль;

S0298 309,95

Дж/(моль х

К); коэф. теплопроводности [Вт/(м

х К)] жидкости 0,1046

(20 °С), 0,090 (1000С), пара 0,00895

(100 °С), 0,01498 (300 °С);

-106,76

кДж/моль;

S0298 309,95

Дж/(моль х

К); коэф. теплопроводности [Вт/(м

х К)] жидкости 0,1046

(20 °С), 0,090 (1000С), пара 0,00895

(100 °С), 0,01498 (300 °С);![]() жидкости 2,234

(20 °С), пара 1,0007

(100 °С). Хорошо раств. в орг. р-ри-телях;

р-римость в воде (%

по массе) 0,097 (0 °С), 0,089 (20 °С), 0,014 (60 °С),

р-римость воды в

четыреххлористом углероде 0,005

(0 °С), 0,008 (20 °С), 0,024 (50 С); образует азеотропную

смесь с водой (т.

кип. 66 °С, 95,9%

четыреххлористого углерода).

Четыреххлористый углерод химически

инертен. Он устойчив к действию воздуха,

света, конц. H2SO4.

При нагр. с водой до

250 °С при ее недостатке гидролизуется

до фосгена,

при избытке - до хлора.

жидкости 2,234

(20 °С), пара 1,0007

(100 °С). Хорошо раств. в орг. р-ри-телях;

р-римость в воде (%

по массе) 0,097 (0 °С), 0,089 (20 °С), 0,014 (60 °С),

р-римость воды в

четыреххлористом углероде 0,005

(0 °С), 0,008 (20 °С), 0,024 (50 С); образует азеотропную

смесь с водой (т.

кип. 66 °С, 95,9%

четыреххлористого углерода).

Четыреххлористый углерод химически

инертен. Он устойчив к действию воздуха,

света, конц. H2SO4.

При нагр. с водой до

250 °С при ее недостатке гидролизуется

до фосгена,

при избытке - до хлора.

Фосген образуется

также при р-ции СС14 с олеумом.

Нагревание выше 500 °С приводит

к тетрахлорэтилену и гексахлорэтану либо

к их смеси с выделением своб. хлора.

Четыреххлористый углеродвосстанавливается

Zn до СНС13, металлами VIII

гр.- до метана.

Окисляется в присут. железа при

т-ре выше 300 °С до фосгена и хлора.

При взаимод. четыреххлористого углерода с

АlВr3 при

100 °С образуется тетрабромметан, с HF в

присут. SbCl5 при

250-300 °С и 0,5-0,7 МПа - фторхлорметан. В

присут. А1С13 вступает

в р-цию Фриделя - Крафтса с ароматич.

соед. В свободно-радикальных р-циях, в

т. ч. р-циях теломеризации,

ССl4 служит

переносчиком галогена:![]()

![]()

![]()

![]()

![]() Получают

четыреххлористый углерод совместно

с тетрахлорэтиленом исчерпывающим хлорированием в

объеме при 600 °Суглеводородов C1-С3 или

их хлорпроизводных либо

хлорированных углеводородов пропан-пропиленового

ряда при 520-550 °С в присут. песка. Можно

использовать также исчерпывающее хлорирование смеси

хлорир. углеводородов (отходы

произ-ва винил-хлорида) при 600 С и 20 МПа;

четыреххлористый углерод после

отделения под давлением от

НС1 и С12 выделяют

путем ректификации с

послед.нейтрализацией.

Чистота продукта не ниже 99,98%.

Четыреххлористый углерод может

быть получен из метана в кипящем

слое активир.угля или хлорированием сероуглерода.

Четыреххлористый

углерод- сырье для произ-ва хладонов,

р-ритель, огнетушащее средство.

Четыреххлористый

углерод- негорюч, взрыво- и пожаробезопасен.

Ядовит при вдыхании паров,

попадании внутрь через желудочно-кишечный

тракт или всасывании через кожные

покровы и слизистые оболочки.

ПДК паров в воздухе рабочей

зоны 20 мг/м3,

в атм.воздухе макс.

разовая доза 2

мг/м3,

в воде водоемов

хозяйств.-бытового назначения - 0,3 мг/л.

Четыреххлористый углерод,

как и ряд др.хладонов,

разрушает озоновый слой (см. Хладоны)и

отнесен к запрещенным продуктам в

соответствии с дополнениями к Монреальскому

протоколу (1987). Фосген

(Хлорокись углерода, дихлорангидрид

угольной кислоты)СОС12

Получают

четыреххлористый углерод совместно

с тетрахлорэтиленом исчерпывающим хлорированием в

объеме при 600 °Суглеводородов C1-С3 или

их хлорпроизводных либо

хлорированных углеводородов пропан-пропиленового

ряда при 520-550 °С в присут. песка. Можно

использовать также исчерпывающее хлорирование смеси

хлорир. углеводородов (отходы

произ-ва винил-хлорида) при 600 С и 20 МПа;

четыреххлористый углерод после

отделения под давлением от

НС1 и С12 выделяют

путем ректификации с

послед.нейтрализацией.

Чистота продукта не ниже 99,98%.

Четыреххлористый углерод может

быть получен из метана в кипящем

слое активир.угля или хлорированием сероуглерода.

Четыреххлористый

углерод- сырье для произ-ва хладонов,

р-ритель, огнетушащее средство.

Четыреххлористый

углерод- негорюч, взрыво- и пожаробезопасен.

Ядовит при вдыхании паров,

попадании внутрь через желудочно-кишечный

тракт или всасывании через кожные

покровы и слизистые оболочки.

ПДК паров в воздухе рабочей

зоны 20 мг/м3,

в атм.воздухе макс.

разовая доза 2

мг/м3,

в воде водоемов

хозяйств.-бытового назначения - 0,3 мг/л.

Четыреххлористый углерод,

как и ряд др.хладонов,

разрушает озоновый слой (см. Хладоны)и

отнесен к запрещенным продуктам в

соответствии с дополнениями к Монреальскому

протоколу (1987). Фосген

(Хлорокись углерода, дихлорангидрид

угольной кислоты)СОС12

Встречается при окислении некоторых хлорпроизводных углеводородов жирного ряда (хлороформа, в особенности четыреххлористого углерода, трихлорэтилена, иногда тетрахлорэтана и хлористого оксалила); при их соприкосновении с открытым пламенем или накаленными металлическими предметами. Особенно велика опасность образования Ф. при применении огнетушителей с ССl4 в малых замкнутых помещениях (ср. с Четыреххлористым углеродом, настоящее издание, т. I). Образование Ф. наблюдается иногда при термическом распаде органических соединений, содержащих остатки Сl3C-, Сl3СО-, а также при нагревании в электрической печи смеси, состоящей из СаО, СаCl2 и угля. Загрязнение Ф воздушной среды возможно при нарушении технологического режима в производстве А1С13 (Федоровский и др.).

Применяется для синтеза кетона Михлера (полупродукт при получении основных красителей трифенилметанового ряда), поликарбонатных полимеров (лексан), полиуретанов (в производстве пластмасс и синтетических каучуков), терефталевой кислоты (в производстве синтетического волокна терилен), производных мочевины, хлористого ацетила, хлористого бензила, бензофенона и других соединений; в фармацевтической промышленности; как агент для прямого хлорирования (для получения, например, СНзС1 из СН4, хлоридов, а также ангидридов и хлорангидридов органических кислот), для перевода окисей металлов (например, V, W, Та и редкоземельных элементов) в соответствующие хлориды; для разложения минералов, содержащих платину для получения А1Сl3 из А12О3.

Получается взаимодействием Сl2 и СО при 125-160° в присутствии активного угля, а также при окислении полихлорсодержащих углеводородов.

Физические и химические свойства. Газ с удушливым неприятным запахом, который сравнивают с запахом гнилых плодов, прелого сена и т, п. Т. плавл. -118°, т. кип. 8,2°, плотн, паров 3,5; плотн, жидкого 1,42 0°/4°); давл. паров 1169,0 мм рт. ст. (19,7°); коэфф. раств, в воде ~2Хорошо растворяется в ледяной уксусной кислоте, толуоле, ксилоле, нитробензоле, хлорбензоле, тетрахлорэтане, хлороформе, бензоле. Жидкий Ф. - хороший растворитель для некоторых химических веществ. Ф. сорбируется и нейтрализуется активным углем, пемзой, а также натриевой известью и уротропином.

Весьма реакционноспособен, является эффективным хлорирующим реагентом. При обычной температуре и отсутствии влаги Ф. довольно устойчив; при соприкосновении с влагой воздуха дымит вследствие образования НС1. Разлагается при действии холодной воды довольно медленно, а под действием горячей воды значительно быстрее: СОСl2 + Н2О = СО2 + 2НС1. Под влиянием света н при нагревании (около 200°) диссоциирует на Сl2 и СО. С. аммиаком образует мочевину. Способен к реакциям присоединения; важна реакция с гексаметилентетрамином (уротропином), с которым. Ф. образует продукт присоединения (1 :2). Легко вступает в реакцию с аминами, что используется при производстве азокрасителей.

Общий характер действия. Вызывает отек легких в результате поражения капилляров легких, ведущего к резкому повышению проницаемости для воды и белка капилляров и стенок легочных альвеол. Токсическое действие связывают с денатурацией белков. Наступает кислородное голодание организма, усиливающееся в связи с замедлением кровообращения (повышается вязкость крови). Кроме того, быстрое вспенивание отечной жидкости, обладающей низким поверхностным натяжением, может резко увеличить ее объем и угрожать асфиксией (Лазарис, Серебровская). Увеличивается также проницаемость гистогематических барьеров сердца, печени и способность крови к свертыванию (Жуков н др.). В ряде случаев вследствие сгущения крови возрастает содержание Нb, хотя это может развиваться и без отека легких (Kimmerle, Diller; OLeary). Раздражающее действие на. верхние дыхательные пути невелико. Лишь очень большие концентрации действуют прижигающе, что связывают с гидролизом Ф. н образованием НС1 (Nash, Pattle). В этих исключительных случаях происходит гемолиз, тромбоз капилляров в легких, нарушение легочного кровообращения и почти моментальная смерть от удушья (Diller).

Фреоны (хладоны) — техническое название группы насыщенных алифатических фторсодержащих углеводородов, применяемых в качестве хладагентов, пропеллентов, вспенивателей, растворителей. Кроме атомов фтора фреоны могут содержать атомы хлора или брома[1]. Название «фреон» фирмы DuPont (США) в течение многих лет использовалось в литературе как общетехнический термин для хладагентов. В СССР и РФ укоренился термин «хладоны»[2].

Фрео́ны — галогеноалканы, фтор- и хлорсодержащие производные насыщенных углеводородов (главным образом метана и этана), используемые как хладагенты вхолодильных машинах (например, в кондиционерах). Кроме атомов фтора, в молекулах фреонов содержатся обычно атомы хлора, реже — брома. Известно более 40 различных фреонов; большинство из них выпускается промышленностью.

Физические свойства

Фреоны — бесцветные газы или жидкости, без запаха. Хорошо растворимы в неполярных органических растворителях, очень плохо — в воде и полярных растворителях.

Основные физические свойства фреонов метанового ряда.[2]

Химическая формула |

Наименование |

Техническое обозначение |

Температура плавления, °C |

Температура кипения, °C |

Относительная молекулярная масса |

CFH3 |

фторметан |

R41 |

-141,8 |

-79,64 |

34,033 |

CF2H2 |

дифторметан |

R32 |

-136 |

-51,7 |

52,024 |

CF3H |

трифторметан |

R23 |

-155,15 |

-82,2 |

70,014 |

CF4 |

тетрафторметан |

R14 |

-183,6 |

-128,0 |

88,005 |

CFClH2 |

фторхлорметан |

R31 |

-- |

-9 |

68,478 |

CF2ClH |

хлордифторметан |

R22 |

-157,4 |

-40,85 |

86,468 |

CF3Cl |

трифторхлорметан |

R13 |

-181 |

-81,5 |

104,459 |

CFCl2H |

фтордихлорметан |

R21 |

-127 |

8,7 |

102,923 |

CF2Cl2 |

дифтордихлорметан |

R12 |

-155,95 |

-29,74 |

120,913 |

CFCl3 |

фтортрихлорметан |

R11 |

-110,45 |

23,65 |

137,368 |

CF3Br |

трифторбромметан |

R13B1 |

-174,7 |

-57,77 |

148,910 |

CF2Br2 |

дифтордибромметан |

R12B2 |

-141 |

24,2 |

209,816 |

CF2ClBr |

дифторхлорбромметан |

R12B1 |

-159,5 |

-3,83 |

165,364 |

CF2BrH |

дифторбромметан |

R22B1 |

-- |

-15,7 |

130,920 |

CFCl2Br |

фтордихлорбромметан |

R11B1 |

-- |

51,9 |

181,819 |

CF3I |

трифториодметан |

R13I1 |

-- |

-22,5 |

195,911 |

[Химические свойства

Фреоны очень инертны в химическом отношении, поэтому они не горят на воздухе, невзрывоопасны даже при контакте с открытым пламенем. Однако при нагревании фреонов свыше 250 °C образуются весьма ядовитые продукты, например фосген COCl2, который в годы первой мировой войны использовался как боевое отравляющее вещество.

Устойчивы к действию кислот и щелочей.

Применение

Используется в качестве рабочего вещества — хладагента в холодильных установках.

Как выталкивающая основа в газовых баллончиках.

Применяется в парфюмерии и медицине для создания аэрозолей.

Применяется в пожаротушении на опасных объектах (например, электростанции, корабли и т. д.)

Как вспенивающий реагент при производстве полиуретановой продукции.

В качестве сырья для промышленного производства фторолефинов[2]:

тетрафторэтилена 2CF2HCl → CF2 = CF2 + 2HCl;

трифторхлорэтилена CF2ClCFCl2 + Zn → CF2 = CFCl + ZnCl2;

винилиденфторида CF2ClCH3 → CF2 = CH2 + HCl

CS2-дисульфид углерода(сероуглерод) представляет собой легко воспламеняющуюся жидкость Ткип. 46,2 Пары её очень токсичны. Работа с CS2 требует большой осторожности. Используется как растворитель.

CS2 + 3O2 >CO2 + 2SO2

CS2 -является сульфидом, обладающим кислотными свойствами и при

взаимодействии с основными сульфидами образует тиоугольной кислоты

тиокарбонаты:

Na2 S + CS2 > Na2 CS3

Действием кислот на тиокарбонаты выделяется свободная тиоугольная кислота

H2 CS 3:

Na 2CS3 + 2HCl >2NaCl + H2CS3 .

Слабая тиоугольная кислота более стабильна, чем угольная, но в водном растворе

Постепенно разлагается:

H2CS3 + 3Н2О > H2СО3 + 3Н 2S

При температуре выше 150 С сероуглерод реагирует с водой:

CS2 + 2H2O --- СО2 + 2H2S.

Цианаты — производные циановой кислоты, общая структурная формула которой: —NCO, существует в виде 2х изомерных модификаций -N=C=O -O-C≡N. Соли цианатов, а также сама циановая кислота в жидком состоянии содержат таутомерную смесь обоих изомеров, в твёрдом состоянии преобладает изомер -N=C=O.

Цианат аммония впервые был применён для получения мочевины Вёлером в 1828 г.

Получают цианаты солей в лабораторных условиях сплавлением мочевины с карбонатами металлов. [1]

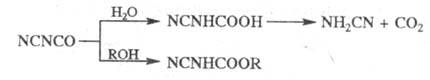

Изомерия Существуют также соединения т.н. «гремучей» (фульминовой, парациановой) кислоты (H-C≡N→O), которая представляет собой изомер циановой (HO-CN) и изоциановой (HN=C=O) кислот. В отличие от цианатов и изоцианатов, в ней кислород непосредственно соединён с азотом. НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, содержат группу NCO. Цианаты бывают простые - соли циановой кислоты HNCO и комплексные.Молекулы цианатов относятся к нежестким молекулам. Координация цианат-иона с ионом металла осуществляется преим. через атомазота. Т. обр., цианаты существуют в осн. в изоформе - в виде изоцианатов. Название цианатов сохранилось, т. к. ранее этим соед. приписывали строение M(OCN)n, где М - металл. Орг. производные, содержащие группу NCO, наз. изоцианатами, они также существуют в изоформе. Цианаты наз. также псевдогалогенидами). Неустойчивость водного р-ра HNCO и склонность цианат-ионов к образованию малорастворимых двойных цианатов является препятствием в синтезе простых цианатов мн. металлов. Цианаты щелочных и щел.-зем. металлов, в отличие от цианатов тяжелых металлов, раств. в воде. Цианат аммония при нагр. разлагается с образованием мочевины, цианат натрия слабо разлагается при 600 °С в присут. Fe или Ni, давая цианид и карбонат Na, CO и N2. Цианат калия при 700-900 °С разлагается до KCN, в присут. СuО энергично окисляется при нагревании. Цианаты щелочных металлов и аммония гидролизуются во влажном воздухе и водных р-рах с образованием карбонатов, аммиака и СО2. Цианаты калия инатрия с минер. к-тами дают HNCO, с мочевиной - биурет NH2CONHCONH2, к-рый, в свою очередь, реагируя с цианатами, дает цианураты и аммиак. Цианаты щелочных и щел.-зем. металлов получают: окислением соответствующих цианидов О2 воздуха в присут. Ni, PbO, Рb3О4 и др.; взаимод. мочевины с карбонатами металлов в полярных орг. р-рителях; окислением цианидов Н2О2 в спиртово-щелочной среде; взаимод. щелочных металлов с AgNCO в ТГФ в присут. нафталина или с циануровой к-той при 550 °С (LiNCO). Цианаты аммонияполучают: взаимод. эфирных р-ров NH3 и HNCO; действием AgNCO на NН4Cl или р-цией мочевины с соответствующим карбонатом. Цианаты элементов гр. IIIа-VIIа получают р-цией обмена AgNCO и галогенида соответствующего элемента в орг. р-рителе (бензол, ТГФ,этанол, ацетон и др.). Обменной р-цией C1CN и AgNCO синтезируют цианат циана NCNCO, к-рый легко подвергается гидролизу илиалкоголизу:

Сплавлением РbО с мочевиной при 400-450 °С получают цианат свинца Pb(NCO)2. Для непереходных металлов известны гомолигандные анионные комплексы лишь для Ga, In, Sn и Pb, к-рые получают совместнойкристаллизацией цианата металла и цианата тетраметиламмония или К в полярных орг. р-рителях, напр. [(CH3)4N]3[Ga(NCO)6]. Образующиеся кристаллич. продукты хорошо раств. в полярных р-рителях. Аналогично получают гетеролигандные координац. соед. при совместной кристаллизации KNCS и соответствующих цианатов металлов в полярных р-рителях, напр. K3[Ga(NCO)3(NCS)3] x ТГФ. Полученные комплексы хорошо раств. в ДМСО, ДМФА, этаноле (кроме комплексов Рb), плохо - в ацетоне, диэтиловом эфире. Цианаты используют в орг. синтезе. Из цианатов аммония и щелочных металлов получают разл. производные мочевой к-ты имочевины. Уретаны, семикарбазид и его производные также синтезируют использованием цианатов калия и натрия. Цианатыщелочных металлов (напр., Na) применяют в качестве добавок к смесям в произ-ве разл. защитных покрытий для металлов. Ca(NCO)2используют в качестве удобрения.

. Тиоцианаты (тиоцианиды, роданиды, сульфоцианиды) — соли роданистоводородной (тиоциановой) кислоты. Содержат ион SCN−.

Физико-химические свойства

Неорганические тиоцианаты являются кристаллическими веществами с высокими температурами плавления. Тиоцианаты щелочных металлов и аммония имеют формулу Me+NCS-, для других тиоцианатов возможна формула Me(SCN)x.

Неорганические тиоцианаты вступают в реакции окисления, восстановления, галогенирования и обмена:

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Кроме того, тиоцианаты могут образовывать комплексные соединения. В них лиганд - тиоцианат-ион - может координироваться как атомом азота, так и атомом серы, например, тетрароданоферрат калия: K[Fe(SCN)4]. Реакция образования окрашенного в кроваво-красный цвет тетрароданоферрата калия служит в аналитической химии качественной реакцией на ион Fe3+.

При термической изомеризации тиоцианата аммония образуется тиомочевина:

![]()

Получение и применение

Тиоцианаты получают реакцией элементарной серы или полисульфидов с цианидами. Эти реакции позволяют перевести токсичный цианид-ион в гораздо менее опасный тиоцианат-ион:

![]()

![]()

В промышленности тиоцианаты щелочных металлов получают взаимодействием растворов соответствующих полисульфидов с коксовым газом, содержащим примеси цианидов; тиоцианат аммония — по реакции аммиака с сероуглеродом.

В аналитической химии применяются как реактив на ионы трёхвалентного железа, с которым образуют кроваво-красные тиоцианатные комплексы Fe(III), а также для фотометрического определения некоторых металлов (например, кобальта, железа, висмута, молибдена, вольфрама, рения).

Тиоцианаты применяются в производстве тиомочевины, являются реагентами в процессах крашения и печатании тканей, в аналитической химии (качественный и количественный анализ), как ядохимикаты (инсектициды и фунгициды), стабилизаторы горения взрывчатых веществ, в процессах выделения и разделения редких металлов, для получения органических тиоцианатов. Тиоцианаты ниобия(V) и тантала(V) служат в качестве катализаторов реакции Фриделя-Крафтса.