1. Выявить симптоматику и правильно поставить диагноз.

2. Определить степень глубины ожога.

3. Определить площадь ожога разными способами.

4. Оказать первую помощь при термических повреждениях, электротравме, отморожении.

5. Правильно выполнять первичную хирургическую обработку ожога, отморожения.

6. Произвести перевязку пострадавшего.

7. Выбрать правильный способ лечения больных.

Социальная значимость темы

В последнее десятилетие наблюдается рост частоты термических повреждений как на производстве, так и в быту. Все это диктует необходимость обучения всех медицинских работников способам оказания первой помощи обожженным, квалифицированного лечения различных по площади и глубине поражения ожогов и ожоговой болезни в зависимости от стадии заболевания.

Особенно возрастает ценность умения оказать первую помощь и выбрать правильное лечение обожженных в условиях массового поражения и поступления их в лечебное учреждение.

Акуальной является изучение холодовой травмы, которая встречается часто в условиях Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Широкое применение электроэнергии в народном хозяйстве и быту создает опасность повреждения электрическим током. Частой причиной этих травм бывает алкогольное опьянение. Трезвый образ жизни, улучшение условий труда и быта советских людей позволит уменьшить число термических, холодовых и электротравм.

Место занятия — учебные комнаты, палаты, кабинеты поликлиник, перевязочные, операционные.

Оснащение занятия. Больные с различными травматическими повреждениями (ожоги, отморожения), таблицы, рентгенограммы, слайды, хирургический инструментарий, бинты, антисептики, антибиотики, сульфаниламидные препараты, системы для переливания.

Методические указания для самоподготовки

Вначале необходимо повторить анатомию и физиологию кожных покровов, мышц, сухожилий, их кровоснабжение и иннервацию, патофизиологические нарушения при воздействии высоких и низких температур.

Ожоги относятся к травматическим повреждениям покровов тела человека, возникающих в результате воздействия на кожу и слизистую оболочку различных факторов: термических, химических, электрических или радиационного воздействия. Ожоги кожных покровов относятся к частым повреждениям от 5 до 10% общего числа травм в быту и на производстве. Одну треть обожженных составляют дети. У взрослых преобладают бытовые ожоги. Наиболее часто встречаются ожоги кистей и верхних конечностей (ДО 75%).

В современных войнах с применением ядерного оружия, огнеметов, напалма и зажигательных бомб количество ожоговых травм и их тяжесть значительно увеличиваются. После взрыва атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки термические поражения наблюдались у 80—85% пораженных.

Термические ожоги. Подавляющее большинство ожогов связано с воздействием высоких температур. Они вызываются пламенем горящей одежды, костров, пожаров, горючих материалов, взрывами воспламеняющихся веществ, кипящими жидкостями, раскаленными предметами, горящими клейкими веществами (смолой, битумом, асфальтом, красками, напалмом), паром, газообразными продуктами горения.

Патогенез. Ожоги следует рассматривать не только как местные поражения кожных покровов, но и как общее тяжелое заболевание организма. Развитие ожоговой болезни характеризуется четырьмя последовательно переходящими одна в другую фазами: 1) ожоговый шок; 2) острая токсемия; 3) период ранней интоксикации и септических осложнений; 4) период реконвале-сценции.

1. Ожоговый шок — первый период заболевания, наблюдается при ожогах, площадь которых не менее 10—15% поверхности тела. Клиническая картина ожогового шока своеобразна: в первые часы после поражения пострадавший возбужден, недостаточно критически оценивает свое состояние. В дальнейшем эйфория сменяется заторможенностью, адинамией. Степень гиповолемии находится в прямой зависимости от тяжести ожогового поражения. При глубоких обширных ожогах уменьшение объема циркулирующих эритроцитов связано не только с их депонированием, но и с гемолизом. Наступает централизация кровообращения, вызывающая снижение тканевого и органного кровотока. Клинически это проявляется бледностью кожных покровов, уменьшением почасового диуреза вплоть до анурии, жаждой, тошнотой.

Длительное болевое раздражение ведет к изменениям в центральной нервной системе. Период ожогового шока длится до 3 суток.

Выделяют 2 фазы шока: 1-я — эректильная, которая длится от 20 минут до 2 часов; 2-я — торпидная. Пульс частый (100— 120 уд. в минуту), тахикардия, гемоконцентрация (гемоглобин 160—240 г/л), снижается содержание белка плазмы, натрия, кальция, хлоридов. Нарастает ацидоз, развивается олигурия, в тяжелых случаях гемоглобинурия. Цвет мочи становится коричневым, бурым и даже черным. Удельный вес мочи возрастает при уменьшении диуреза, в моче появляется белок, сахар, эритроциты, цилиндры.

Период токсемии длится от 2—4 до 10--15 дней после травмы. Клиническая картина токсемии проявляется угнетением ЦНС, заторможенностью, или наоборот, психомоторным возбуждением. Развиваются бред, галлюциноз, коматозное состояние, рвота, судорожные подергивания мышц. Температура тела 39—40°, пульс нитевидный, аритмия, падает артериальное давление. Дыхание поверхностное, учащенное. Кожные покровы бледные с цианотич-ным оттенком. Нарастают вторичная анемия, гипопротеинемия, резкий сдвиг лейкоцитарной формулы влево. Нередко развивается энтерит (поносы), токсический гепатит, миокардит, застойные явления в. легких, пневмонии. Наступают значительные изменения со стороны мочи: полиурия, протеинурия, микрогематурия, ци-линдрурия.

Период септикотоксемии начинается с 10—15-го дня после травмы и почти не имеет четких отличий от токсемии. Клиническая картина сопровождается выраженной интоксикацией организма и гнойно-резорбтивной лихорадкой, так называемой ремет-тирующей температурой. Температурная кривая с перепадами вечером и утром на 2—3°. Суточные потери белка у обожженных составляют 150—200 г. При недостаточном восполнении потерь организма развиваются ожоговое истощение, нарушение процессов регенерации и репарации в ранах, анемия и смерть.

Период реконвалесценции (выздоровления). В этот период идут восстановительные процессы, нормализуется температура тела, появляется аппетит, больной прибавляет в весе. При тяжелых глубоких ожогах к моменту полного заживления ран, период выздоровления не заканчивается и может продолжаться до 1,5 года, а нарушения функции сердца, печени, почек и других органов могут наблюдаться и спустя 2—4 года. Поэтому эта категория больных должна находиться под постоянным диспансерным наблюдением.

Классификация. В зависимости от глубины поражения тканей принята следующая классификация ожогов.

Ожог I степени характеризуется покраснением, отеком кожи и болезненностью. Через 2—3 дня боли, отек и краснота исчезают,

на 3—4 день начинается шелушение эпидермиса и пигментация,

кожи.

Ожог И степени характеризуется появлением пузырей, заполненных прозрачной желтоватой жидкостью. Они появляются сразу же после ожога или через несколько часов и даже дней. При вскрытии пузырей появляются плазмо- и лимфорея. При большом количестве пузырей, выраженной плазморее организм теряет 5— 6 л жидкости в сутки. Поэтому при обширных ожогах II ст. наступает сгущение крови. При отсутствии нагноения пузыри могут рассасываться, или по мере отслоения омертвевшего эпидермиса наступает самостоятельное заживление раны. Эпителизация заканчивается через 7—12 дней без образования рубца. На месте ожога остается розовое пятно. Через 2—3 недели восстанавливается эпидермис и нормальная окраска кожи.

Ожоги III степени подразделяются на 2 группы А и В. При ожогах III А степени раневая поверхность покрывается светло-коричневым или серым струпом. Он образуется в результате омертвления эпителия и поверхностных слоев кожи. Болевая чувствительность снижена. Спустя 3—4 недели наступает заживление, иногда образуются грубые, гипертрофические рубцы. Эпителизация раны происходит за счет эпителия потовых и сальных желез, волосяных луковиц, находящихся в глубоких слоях кожи.

Ожоги III Б степени характеризуются образованием плотного темно-коричневого струпа, возникающего вследствие омертвления всех слоев кожи. Отторжение струпа происходит через 3—5 недель, рана покрывается грануляциями. При этих ожогах гибнут нервные элементы в коже, поэтому обожженная поверхность менее болезнена. Заживление происходит медленно, с образованием грубого рубца. Образуются контрактурные деформации, нарушается функция, приводя к стойкой потере трудоспособности.

При ожогах IV степени наступает омертвение кожи и глубле-жащих тканей — подкожной основы, фасций, сухожилий, мышц, вплоть до костей. Образуется коричневый или черный струп, сквозь который просматривается тромбированная венозная сеть. Заживление происходит очень медленно. Некротические ткани следует иссекать, проводят пересадку кожи.

Все ожоги I, II, III А степени объединяются в подгруппу поверхностных поражений, они могут заживать самостоятельно', без применения пересадки кожи в сроки от 4 до 30 дней после травмы. Ожоги III Б степени и IV степени относятся к глубоким, требующим оперативного лечения, пересадки кожи.

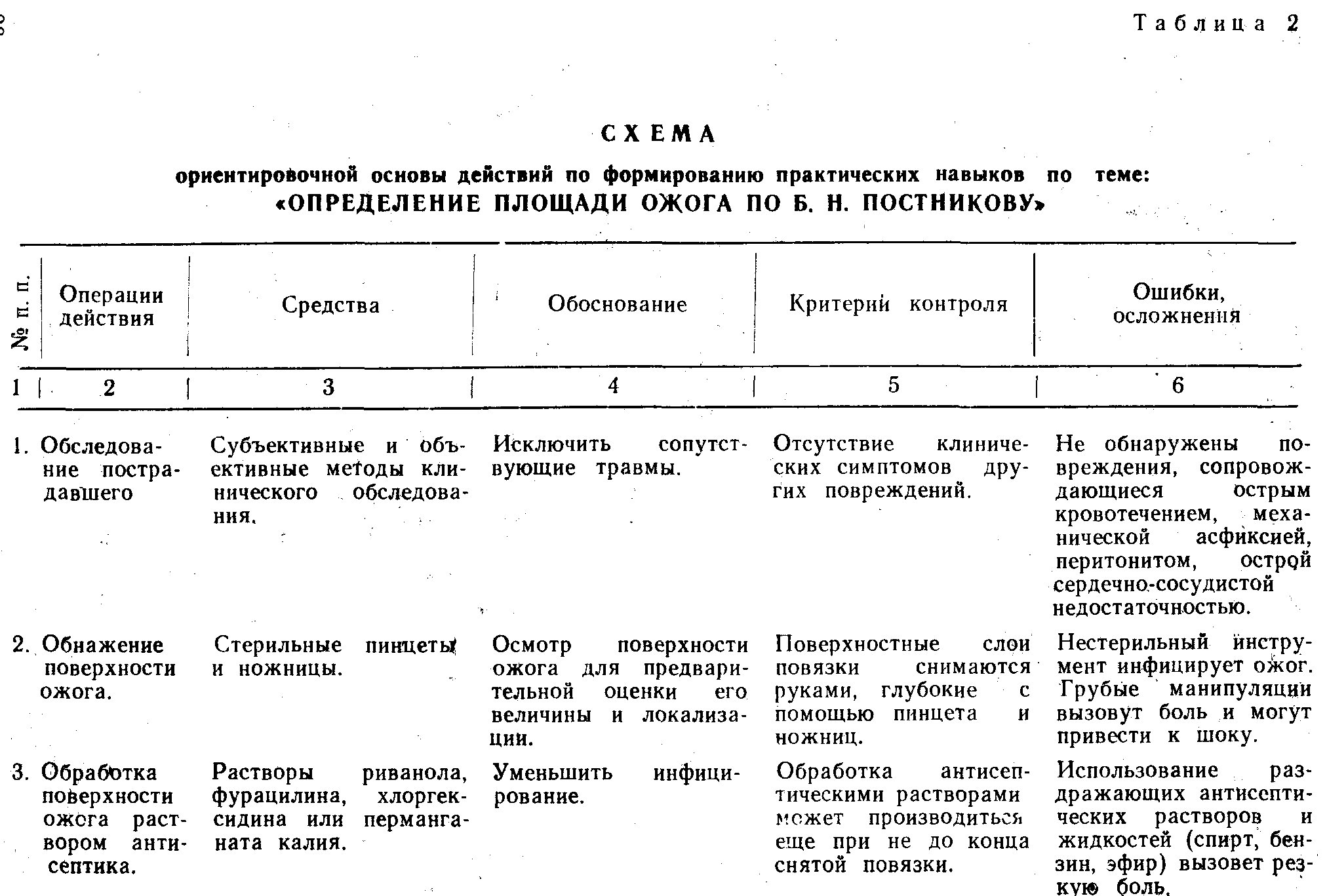

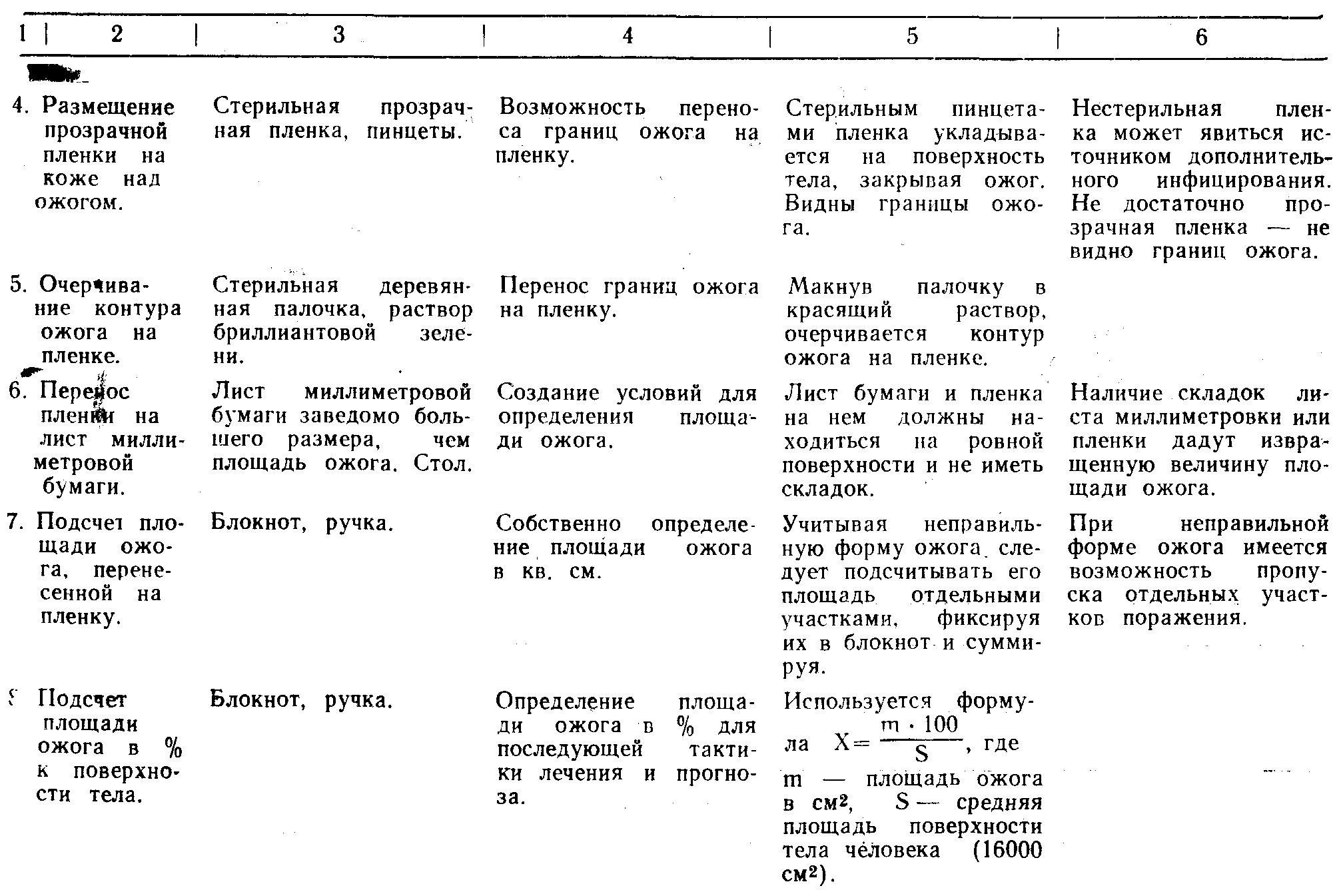

Измерение поверхности ожогов. Тяжесть ожогов определяется не только глубиной повреждения, но и размерами пораженной поверхности кожи. Площадь каждого ожога должна подвергаться. измерению- в процентном отношении к общей поверхности тела. Наибольшее распространение получила методика измерения площади ожога по Б. Н. Постникову (1949). Она заключается в следующем: после введения больному морфина на обоженную поверхность накладывают прозрачную пленку (целофан). Обводят на плёнке границу обожженных участков спиртовым раствором метиленовой синьки. Затем целофан накладывают на сантиметровую'сетку и подсчитывают размеры обожженной поверхности в процентах. По Постникову составляется таблица для вычисления процентного соотношения размеров ожогов, где 1 квадратный см ожога соответствует 0,006% к общей поверхности тела (таблица 2). ;

Метод Г: Д. Вилявина. Он предложил специальные штампы силуэтов .тела человека, которыми делают отпечатки на миллиметровой бумаге, размер силуэта высотой 1:7 см'. В этом случае количество миллиметровых квадратов на поверхности еилуэта равняется такому же числу в см на коже человека ростом 170 см. Кроме того, производится зарисовка степени ожогов на силуэтах цветным карандашом: I—желтым, II— красным, III—синим, IV—черным и трансплантаты — зеленым цветом. Этот метод дает законченную четкую документацию обожженного с отображением всех • необходимых показателей поражения. _,

Уолес предложил метод по «правилу девяток» готова и шея составляют 9%, руки — 9%, ноги — 18%, туловище спереди 18%, туловище сзади —'18%, половые органы и промежность — 1%.

Существует еще способ определения площади ожоговой поверхности с помощью «правила ладони». Размер ладони взрослого человека-составляет около 1% кожного покрова тела.

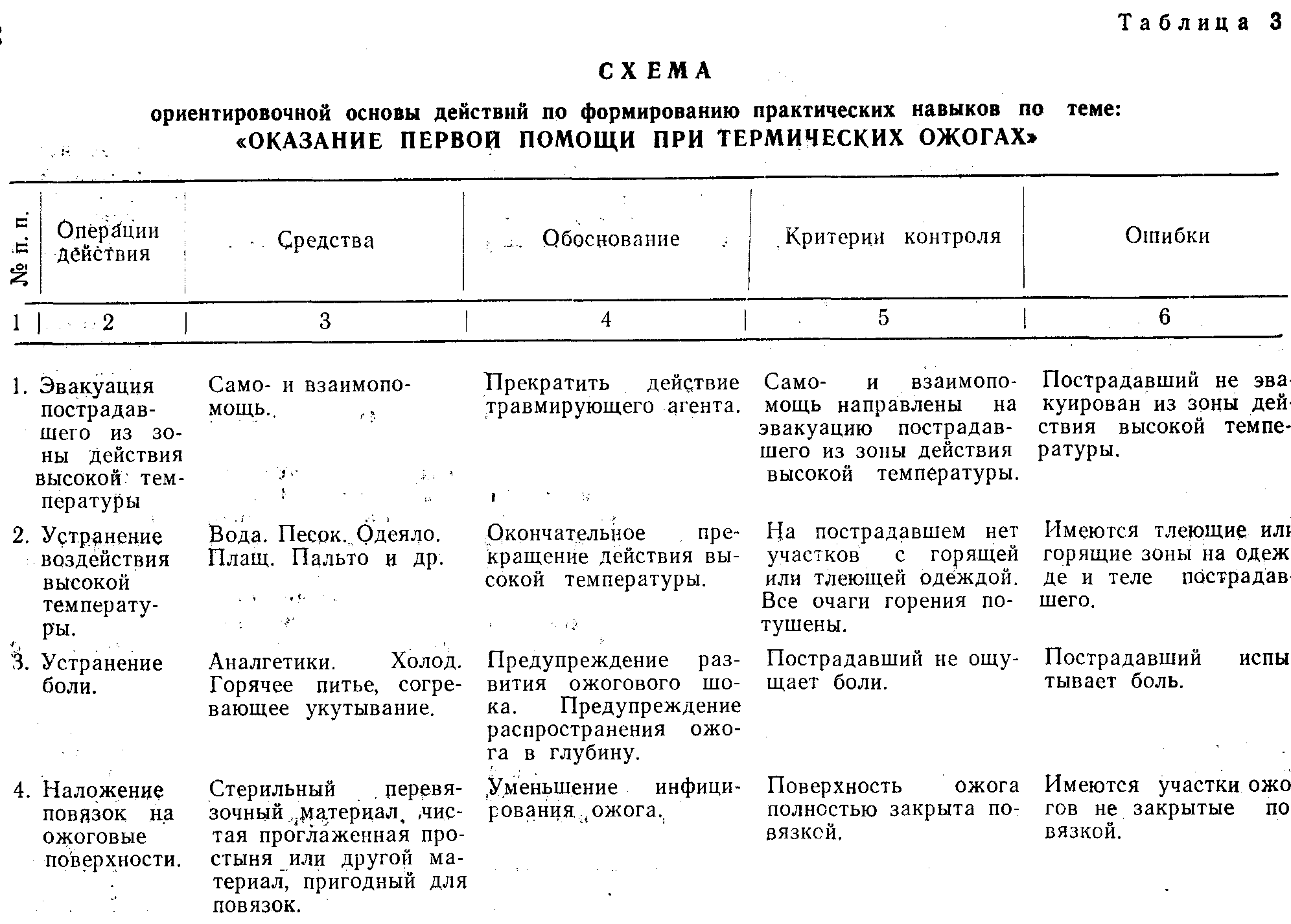

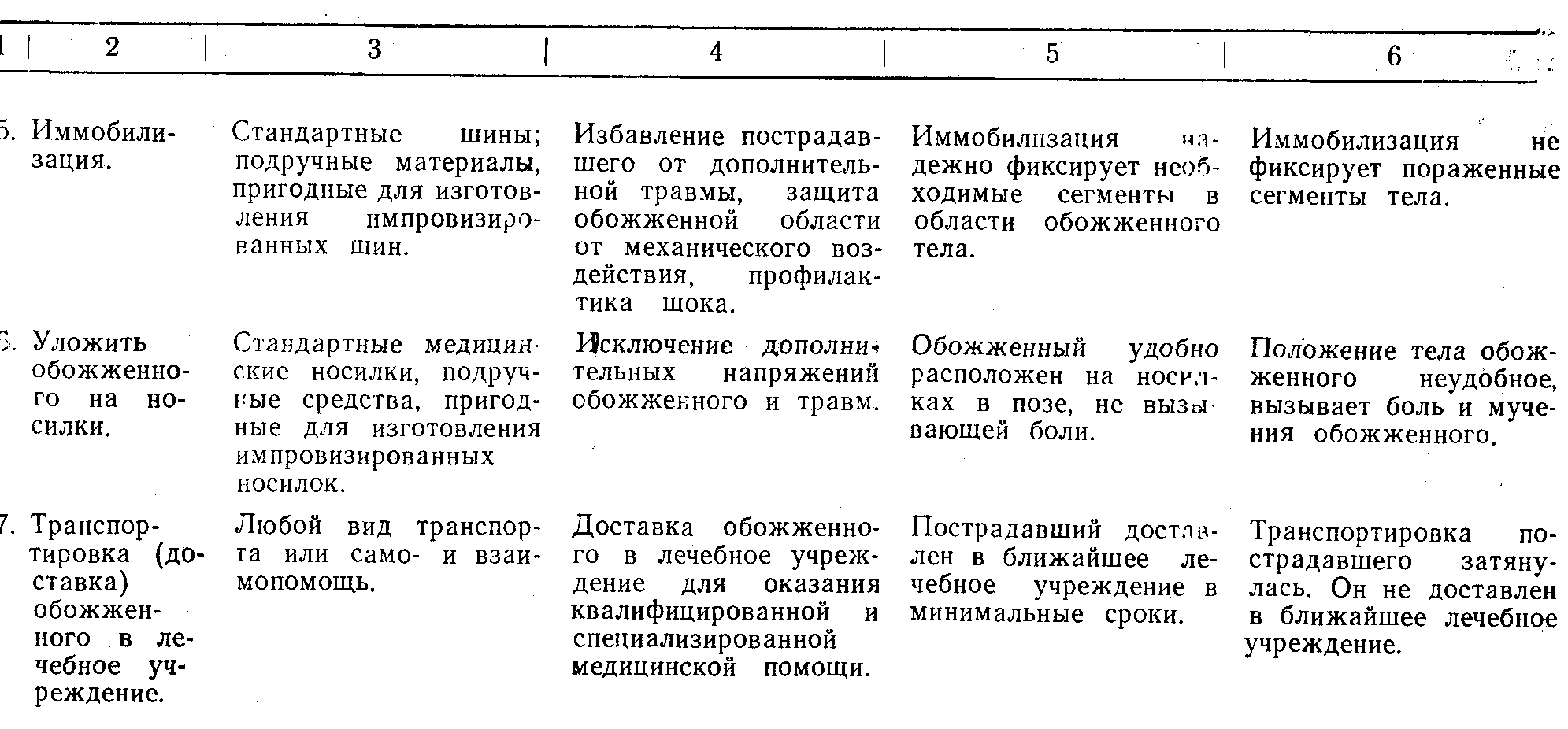

Первая медицинская помощь при ожогах. Доврачебная помощь заключается в первую очередь в прекращении действия повреждающего агента (таблица З)?

1) Быстрое снятие тлеющей! одежды. Тушить пламя на одежде можно песком, землей, снегом, струёй воды, огнетушителями и др.

2) Удалить пострадавшего из зоны огня.

3) На ожоговую поверхность наложить асептическую повязку. При обширных ожогах можно закрыть их полотенцем; простыней. При глубоких ожогах конечностей проводят иммобилизацию.

4) Если у пострадавшего появились озноб, дрожь, необходимо тепло, укрыть его, дать обильное теплое питьё.

5) Для снятия "болей больным вводят аналгетики, наркотики, нейролептики, седативные средства в максимальных дозировках.

6) Тяжелопоражённых эвакуируют в положении лежа. Основная задача транспортировки — быстрая доставка пострадавшего в

стационар и оказание незамедлительной медикаментозной терапии. Во время транспортировки более 1 часа проводят противо-шоковое лечение: 1) ингаляции кислорода; 2) при наличии условий ингаляционную анестезию; в) пероральный прием 500—1000мл плазмозаменяющих или электролитных растворов, 500—1200 мл щелочно-солевых растворов (полиглюкин, реополиглюкин, поли-дез, 0,9% раствор хлорида натрия, лактосол и др.).

Медицинская помощь включает первую врачебную и специализированную помощь. Лечебные мероприятия с инфузионной терапией при обширных ожогах должны начинаться в пределах первого часа после травмы в любом ближайшем лечебном учреждении. Лечение направлено на борьбу с болью, шоком, на его профилактику и предупреждение вторичной инфекции.

1) Для снятия боли через каждые 4—6 часов вводят 1 мл 2% раствора промедола, 1% раствор димедрола (1—2 мл); 1—2 мл 2,5% раствора пипольфена, 2 мл 50% раствора анальгина, 2 мл 0,5% раствора седуксена, 5 мг дроперидола.

2) При наличии тошноты, рвоты вводят 0,5 мл 1% раствора атропина,

3) Обезболивающий эффект оказывают новокаиновые блокады (вагосимпатическая, паранефральная, футлярная, проводниковая).

4) Инфузионная терапия применяется для устранения гипово-лемии, восстановления тканевой перфузии, нормализации сосудистого тонуса и сердечной деятельности.

В первые сутки после ожога требуется 3—6 мл жидкости (полиглюкин, реополиглюкин, нативная плазма, альбумин, протеин, желатиноль, реоглюман, цельная кровь, 5—10% раствор глюкозы, раствор Рингера, гемодез, сбалансированные солевые растворы ацесоля, дисоля, хлосоля, буферные растворы рингер-лактата, ла.ктасоля, трисоля).

При гипертонии и выраженных гемодинамических нарушениях показаны гидрокортизон (120—250 мг), преднизолон до 30 мг.

Для нормализации сердечной деятельности используют корг-люкон, строфантин по 0,5—1 мл 3 раза в сутки. Кокарбоксилаза (100—200 мг), витамины С, Bi, (по 10 мл/сут), Be, V>i, Bi2 (no 1—2 мл).

6. Сразу же после госпитализации обожженным необходимо вводить гепарин по 3000—5000 ед. через 4—6 час., предотвращающие развитие необратимых изменений в микроциркуляторном русле и усиливающих дезагрегацию форменных элементов крови.

7. При тяжелом шоке и нарастании интоксикации целесообразно вводить ингибиторы протеолиза: контрикал, трасилол, гор-докс по 30000 ед.

8. Для ограничения вторичной инфекции назначают антибиотики.

Местное лечение Ожеговых ран. Для местного лечения ожого-вых ран могут быть использованы 2 основных метода:

1) закрытый — с помощью наложения повязок с различными антисептическими растворами, эмульсиями, мазями, кремами и др.

2) открытый, при котором создают изоляцию ран от окружающей среды (больные помещаются в специальные изоляторы или палаты с ламинарным потоком воздуха).

Поверхностные ожоги II—III степени могут вестись открытым способом. В случае развития нагноения целесообразно наложение повязок.

Местное лечение поверхностных ожогов без проявлений шока начинается с туалета обожженной поверхности.

1) Удаляют инородные тела, обрывки отслоившегося эпителия.

2) Промывают рану 3% раствором перекиси водорода или другим антисептическим раствором.

3) Ожоговые пузыри рассекают, удаляют содержимое. При инфицировании содержимого пузырей, ожоговые пузыри полностью удаляют.

4) Ожоговую рану обмывают раствором фурацилина или новокаина и закрывают повязкой. Последующее лечение производят под повязкой (закрытым методом) или без повязки (открытым методом).

5) Заслуживает внимания криологический способ обработки ожоговых ран (Б. П. Сандомирский и соавт., 1981) путем воздействия низких температур на ожоговую поверхность. Однако этот способ эффективен в первые часы после получения травмы (до 24 часов).

После обычного туалета раны ее орошают хлорэтилом до появления инея. Лечение холодом снижает гиперемию тканей, стабилизирует сосудисто-тканевую) циркуляцию в зоне ожога, что приводит к активации репаративных и регенеративных процессов.

6) Многие исследователи с хорошим успехом применяют препарат сульфамилон (мафенид). Однако этот препарат не лишен аллергических свойств.

7) Широкое распространение за рубежом получили препараты, содержащие серебро и сульфаниламиды на гидрофильной основе в виде кремов. Препараты обладают высоким антибактериальным эффектом.

При ожогах II ст., если не возникло нагноения раны, повязку снимают на 9—10 день. Нагноившуюся рану лечат по общим для гнойных ран правилам. Перевязки проводят через 1—2 дня, обязательно применяя обезболивающие средства.

Местное консервативное лечение глубоких ожогов в течение 7—10 дней должно быть направлено на создание условий для формирования сухого ожогового струпа. Этот срок характеризуется образованием грануляционного вала и началом процессов отторжения струпа. Для ускорения процессов отторжения применяются препараты, которые усиливают нротеолитические процессы (салициловая и бензойная кислоты, папайи). Они проникают через поверхность ожогового струпа, вызывают его размягчение и способствуют лизису подлежащих тканей. Способ еще называется «химической некрэктомии».

Хирургическое лечение глубоких ожогов включает ряд операций:

1) ранние операции в области ожоговой раны (некротомия и некрэктомия); 2) ампутация конечностей; 3) аутодермопластику;

4) восстановительно-реконструктивные вмешательства.

Некротомия — уменьшает сдавление подлежащих тканей, увеличивает дыхательную экскурсию при глубоких ожогах туловища. Некротомию применяют и при длительно не отторгающемся ожо-говом струпе. Рассечение последнего ведет к усилению протеоли-тических и нагноительных процессов в подлежащих тканях, что способствует отторжению струпа.

Некрэктомия — оптимальный срок первичной некрэктомии на площади до 40% поверхности тела — первые 2 суток после травмы. Есть и авторы, которые предлагают некрэктомию на 7—Юсут-ки. Наиболее часто некрэктомию выполняют на площади не более 25—-30% поверхности тела. Иссечение омертвевших тканей производится по типу первичной хирургической обработки раны. При этом термически поврежденную кожу иссекают вместе с подкож-чой клетчаткой до фасции единым блоком.

Ампутация конечностей показана при несовместимых с жизнью ожогах (обугливание конечности, тотальном или субтотальном поражении тканей, гнойно-инфекционном расплавлении, угрожающем развитию сепсиса). Уровень ампутации может быть дистальнее визуально определяемой границы глубокого поражения на 5—10см и определяется не границей некроза кожи, а уровнем подлежащих жизнеспособных тканей.

Для закрытия ожоговой раны, освобожденной от некротических тканей при глубоких ожогах, применяют первичную, вторичную и повторную кожную аутопластику. Успех лечения зависит от хорошей общей подготовки больного и раны к пересадке. Для кожной пластики можно использовать собственную кожу больного — ауто-пластика или кожу других людей — гомопластика.

При ожогах лица, кистей и крупных суставов применяют только аутопластику. Ожоги в области суставов приводят к тугопод-вижности, поэтому в течение 2—3 недель таким больным проводят реабилитационное лечение (ЛФК, массаж, физиотерапевтические процедуры).

Химические ожоги наступают в результате непосредственного соприкосновения с кожей различных химических веществ: кислот, щелочей, бензина и т. д. Встречаются в среднем 2,5% к числу всех госпитализированных больных.

Различают I—II—III—IV степени ожогов. Поверхность измеряется так же, как и при термических ожогах. По характеру своего воздействия на ткани прижигающие вещества подразделяются на 2 группы:

1. Свертывающие (кислоты, соли тяжелых металлов и некоторые летучие масла).

2. Разжижающие (щелочи, едкий калий, едкий натр, каустическая сода и др.).

Клиническая картина практически такая же, как и при термических ожогах, однако даже при значительных по размерах химических ожогах общие клинические явления менее выражены чем при термических.

Лечение: 1) удаление агента с поверхности кожи, немедленное обильное обмывание в течение 5—10 минут водой; 2) обожженный участок обрабатывают нейтрализующим раствором (2% раствор углекислой соды при ожогах кислотами и 1—2% раствором уксусной, борной или лимонной кислоты при поражении щелочью) и накладывают сухую повязку; 3) по показаниям оперировать.

Осложнения. Шок (6%), токсемия (15,4%), сепсис (0,8%). Осложнения почек в 1,7% случаев. Летальность обычно возникает от шока и сепсиса у 2—3% больных.

Ожоги фосфором считаются ожогом кислотами, образующимися при соединении фосфора с кислородом воздуха. Наступает фосфорная интоксикация, страдает печень (желтуха) и почки (белок, цилиндры, иногда анурия).

1. Тушение фосфора водой или 1—2% раствором медного купороса.

2. Повязка из 2% раствора медного купороса или 5% р-ра двууглекислой соды, или 3—5% р-ром марганцовокислого калия.

3. Имеются пакеты противофосфорные.

4. Дальнейшее лечение по принцам термических ожогов. Лучевые ожоги. Известно, что при взрыве атомной бомбы образуется около 200 радиоактивных изотопов. В тех случаях, когда организм подвергается воздействию проникающей радиации и одновременно поверхность кожи заражается радиоактивными веществами, наряду с развитием лучевой болезни наступают характерные изменения кожи.

Различают четыре степени поражения кожи: легкие, средние, тяжелые и крайне тяжелые. Изменения кожи развиваются различно и имеют свои типичные четыре клинических фазы (периоды).

При легких степенях поражения в I периоде отмечается слабовыраженная эритема и отек кожи, во II скрытом периоде, продолжающемся 2 недели, никаких изменений со стороны кожи не отмечается, в III периоде появляется вторичная эритема и отек, которые удерживаются в течение 10—15 дней и наконец в IV периоде, продолжающемся четыре месяца, отмечается шелушение и пигментация кожи.

При средних степенях поражения в I периоде первичная эритема появляется довольно рано, II период (скрытый) продолжается 10—15 дней, в III периоде отмечается появление на 3—4 неделе вторичной эритемы и пузырей и в IV периоде наступает шелушение и пигментация кожи, которая может наблюдаться в течение 3—6 месяцев.

При тяжелых степенях эритема и отек кожи с геморрагической сыпью появляются через 3—4 часа, II период — скрытый период— продолжается 3—6 дней, а в III периоде — вторичная эритема, отек и пузыри появляются на 6—10 день. В IV периоде отмечаются изменения в коже в виде трофических язв и эрозий, некроз кожи и подкожной клетчатки.

Указанные изменения являются своеобразной реакцией кожи на воздействие ионизирующей радиации и отнюдь не являются термическими ожогами.

В мирное время лучевые поражения кожи могут возникнуть при работе с изотопом или радием, а также при авариях специальных атомных установок. Специфические ожоги могут наблюдаться и при облучении большими дозами рентгеновских лучей.

Как видно из выше изложенного, в клиническом течении данного вида поражения можно установить определенную фазность. Различают и периоды лучевого поражения кожи: 1) скрытый период; 2) период гиперемии кожи и тканевого отека; 3) период образования пузырей; 4) период некрозов. Таким образом, клиническая картина лучевого поражения кожи от воздействия ионизирующей радиации отличается от обычных термических ожогов наличием скрытого периода, протекает более длительно и вызывает грубые и часто необратимые трофические нарушения нервно-сосудистого аппарата кожи.

Профилактика и лечение: 1) при возникновении радиоактивного загрязнения показана санитарная обработка; 2) применяют

местное и общее лечение (переливание крови, кровезаменителей, антибиотики и витаминотерапия, новокаиновые блокады по Вишневскому).

Местное и оперативное лечение такое же, как и при термических ожогах.

Повреждения электрическим током

Повреждения электрическим током (электротравма) возникают в результате действия технического млн атмосферного (молния) электрического тока. Электротравмы составляют от 0,24 до 10,9% всех 1равм и отличаются высокой частотой смертельных исходов.

Причины и механизм электротравмы. Электрические повреждения делятся на специфические, когда человек включается в электрическую цепь, т. е. нанесенные самим током или прохождении через организм (электрические, тепловые, химические, механические) и неспецифические, вызванные энергией самого электричества.

Электрический ток распространяется в теле человека по ряду параллельных проводников с различным сопротивлением (закон Крихгофа) и ответвлениями во все отделы, хотя главная масса тока идет от места его входа к месту его выхода.

Главным проводником тока в теле являются мышечные массы с питающей их капиллярной сетью. Это и обуславливает многообразие явлений при электрической травме.

Патологическая анатомия. Специфических изменений нет. Иногда полнокровие. Гистологически: гидролиз ганглиозных клеток, набухание и утолщение нервных клеток, фрагментация миокарда, разрывы и спиральные скручивания в поперечнополосатых мышцах.

Клиническая картина. Субъективно: легкий или сильный толчок, жгучая боль, судорожные сокращения, дрожь и пр. После выключения тока — разбитость, тяжесть во всем теле, замирание сердца, может быть мерцательная аритмия и фибриляция желудочков. Иногда одышка и легочное кровотечение, рвота, выпот в суставе, ускоряется РОЭ, нарушается зрение, понижается слух.

Местные явления. Имеются знаки тока — напоминают царапину, они выражены в месте входа, на местах выхода знаки тока образуются при контакте с металлом. Гистологически: истончение и спресованность рогового слоя, отмечаются пустоты, наполненные воздухом, укорочение и сплющивание сосочков.

При поражении молнией, представляющей собой разряды атмосферного электричества до 2000 ампер, 1000000 вольт, 500 джоулей с разгрузкой в 0,0001 секунды, у пострадавших наблюдаются явления сотрясения мозга, шока, местно точечные пятна и фигуры молний (в виде древовидного разветвления, светло-розовые или красные полосы на коже).

Осложнения. Некроз тканей вокруг места ожога. Телесные повреждения всех органов.

Профилактика: соблюдение техники безопасности.

Лечение: высвобождение из-под тока. Меры оживления могут быть разделены на 2 группы: 1) методы, рассчитанные на рефлекторное раздражение центров мозга: а) по чувствительным путям (механическое раздражение тела щетками, обливание водой, по-колачивание, раздражение глотки); б) по путям блуждающих симпатических нервов (искусственное дыхание). Сейчас применяются современные методы аппаратного дыхания, дыхание «рот в рот» и «рот в нос» и т. д.; 2) методы восстановления оксигенации мозговых центров путем: а) искусственного дыхания, непрямого и прямого массажа сердца; внутриартериального нагнетения крови;

б) введение в сердце возбуждающих средств (адреналина).

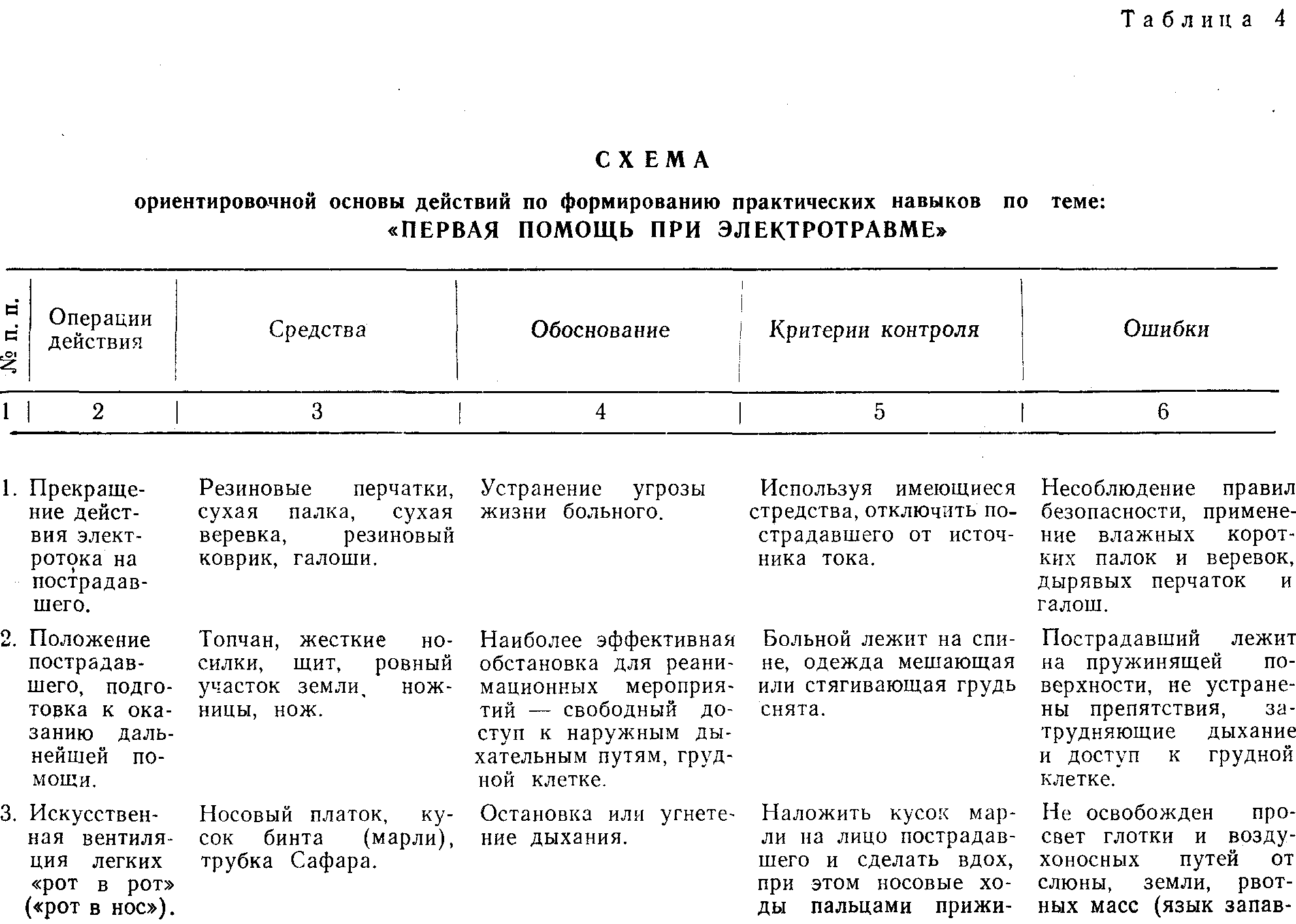

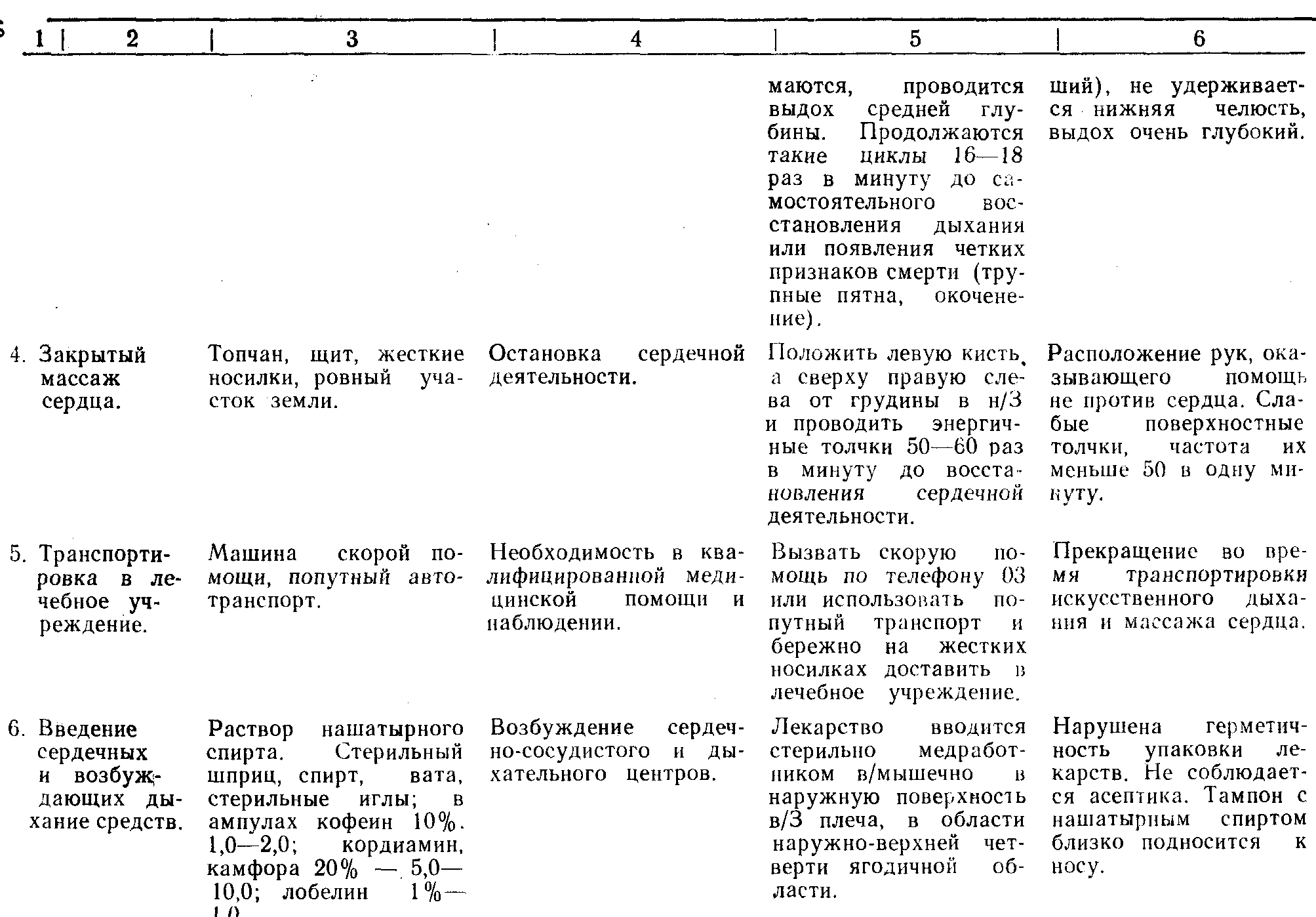

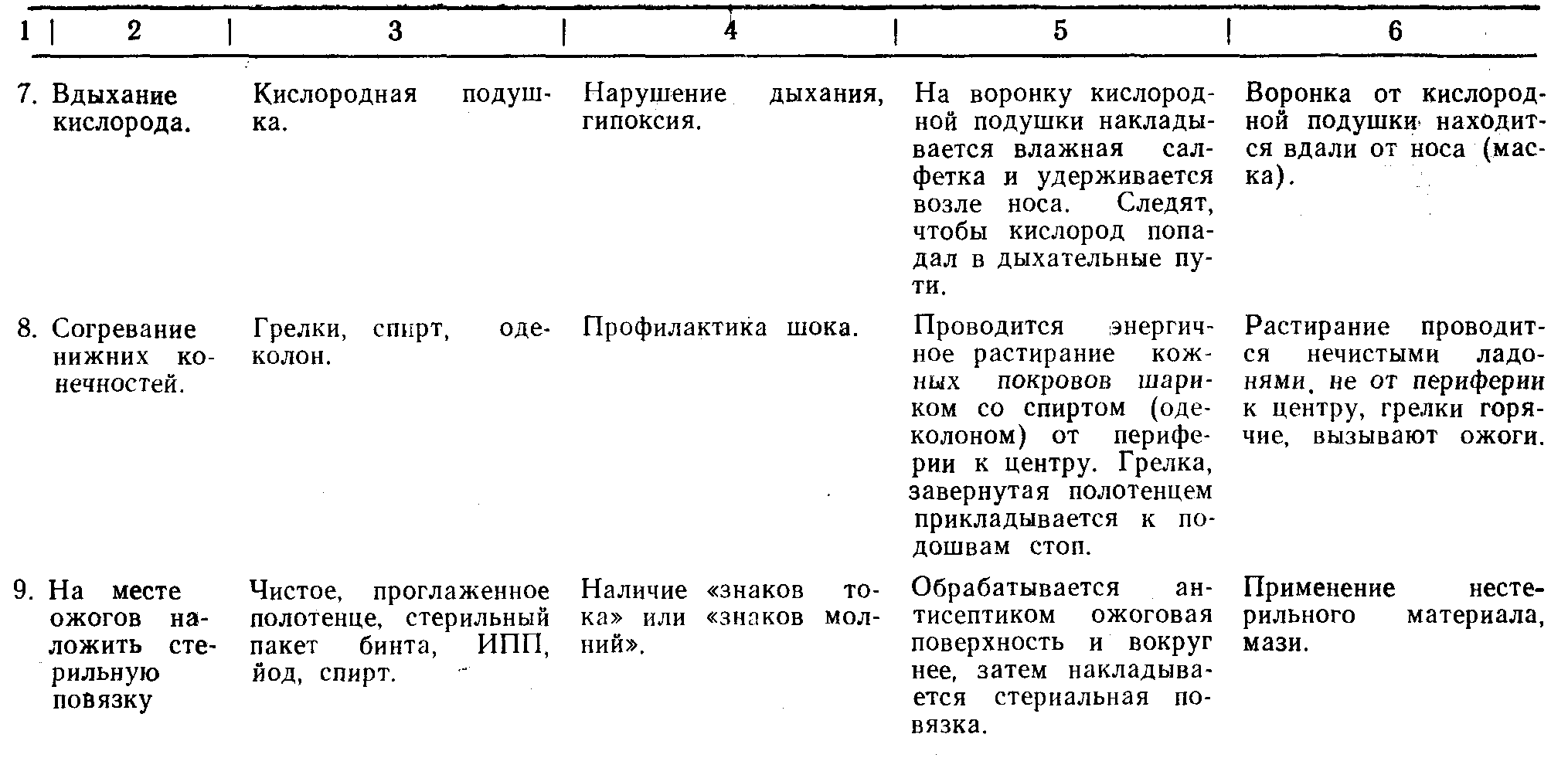

Общее лечение проводят как и при тяжелых термических ожогах, включая интенсивную терапию шока и токсемии. Важное значение имеют коррекция ацидоза и лечение развивающейся почечной недостаточности. При нарастании миоглобинурии показаны форсированный диурез, широкое рассечение тканей в местах выраженного отека сегмента или целой пораженной конечности, при изменении мышц — фасциотомия, дренаж мышечных футляров. В тяжелых случаях решается вопрос о некрэктомии или ампутации в целях сохранения жизни пострадавшему. Для формирования практических навыков по теме, смотри таблицу 4.

Поражение холодом (отморожение)

Отморожением называется совокупность клинических симптомов, возникающих под влиянием низких температур и проявляющихся некрозом и реактивным воспалением тканей.

Этиология и патогенез. При отморожении невозможен первичный некроз клеток и тканей, как это закономерно, например, для термических и химических ожогов. Даже такие высокоорганизованные ткани как мозг, печень, легкие, будучи заморожены до оледенения, при оттаивании сохраняют жизнеспособность.

Основной причиной отморожения является ишемия тканей, которая обусловливается замедлением артериального кровотока.

Классификация. Существует несколько классификаций отморожений: 1—по периодам, 2—по степеням, 3—по этиологии.

Различают 2 периода: 1—скрытый, 2—реактивный.

В скрытом периоде субъективные ощущения сводятся к специфическому ощущению холода, покалыванию и жжению, посинению в области поражения.

В реактивном периоде отмечается некроз и симптомы реактивного воспаления. Для определения границ отморожения требуется 5—7 дней.

По четырехстепенной классификации различают:

Отморожения I степени — кожа бледная, синюшняя, некроза и пузырей нет, иногда отмечается мраморная окраска покровов.

Отморожения II степени — скрытый период относительно велик. Поражается чаще роговый слой или поверхностно-сосочково-эпителиальный слой. Образуются пузыри, наполненные прозрачным экссудатом.

Отморожения III степени — скрытый период длительный. Граница омертвения проходит в нижних слоях или на уровне подкожно-жировой клетчатки. Пузыри содержат геморрагический экссудат, дно их сине-багрового цвета.

Отморожения IV степени — скрытый период большой. Развивается мумификация или влажная гангрена. Демаркация наступает через 2 недели и иногда 2—3 месяца. Омертвевают мягкие ткани и даже кости.

По этиологическому признаку различают:

1. Отморожения, возникающие при действии сухого мороза, г. е. резко охлажденного воздуха.

2. Так называемую «траншейную стопу».

3. Ознобления.

4. Контактные отморожения.

Отморожения сухим воздухом при температуре 20—30° ниже нуля поражает лицо, пальцы, кисти, стопы.

«Траншейная стопа» одна из форм холодового повреждения. Возникает под давлением непрерывного и длительного воздействия низких температур выше нуля, до +10°. Это отморожение как правило, IV степени стоп с полным омертвением. Такое отморожение встречается в Италии, Испании и Алжире.

Ознобления. Типичная локализация — пальцы рук, лицо, уши, возникает у лиц с пониженной индивидуальной сопротивляемостью к действию холода. Это разновидность отморожения с хроническим течением.

Контактные отморожения пальцев рук, губ, языка. Обычно эти отморожения IV степени. Возникают в результате контакта с холодными предметами.

Осложнения: пневмония, анаэробная инфекция, столбняк, трофические язвы, облитерирующий эндоартериит.

Лечение и профилактика. Пострадавшего необходимо поместить в теплое помещение. В скрытом периоде отмороженные участки протирают спиртом и нежно массажируют чисто вымытыми руками до восстановления кровообращения. Можно делать ванны 20°—30°—40°. Дается горячий чай, вводят противостолбнячную сыворотку. По окончании скрытого периода определяется степень отморожения. 1-я степень — спиртовая повязка. 2—3 степень — срезают пузыри, накладывают мазевые повязки, УВЧ, кожная пластика, 4-я степень — некрэктомия, ампутация.

При замерзании пострадавшего помещают в теплое помещение, раздевают и обкладывают грелками. Проводят реанимационные мероприятия: искусственное дыхание, сердечные препараты, переливание крови. При появлении признаков отека легких — дегидратация (лазикс, манитол). Профилактика пневмонии.

Контрольные вопросы по теме: «Ожоги, классификация, клиника, лечение»

1. Какие существуют источники ожогов?

2. Зависит ли глубина и распространенность ожоговой раны от уровня температуры и вида агента?

3. Какие слои кожи повреждаются при I и И степени ожога?

4. В чем отличие ожога III А степени от ожога III В степени?

5. Для какой степени ожога характерны пузыри, а для какой — некроз кожи до сосочкового слоя?

6. Что такое ожоговая болезнь?

7. Назовите фазы клинического течения ожоговой болезни.

8. Как определить площадь ожогов?

9. В чем клинические особенности и диагностика ожогового шока?

10. Какие причины ожогов в быту и на производстве?

11. Назовите различия ожогов кислотой и щелочью?

12. Какие изменения наступают в крови больного при ожоговой токсемии и при развитии септических осложнений?

13. Какие осложнения развиваются при заживлении ожогов и какие существуют меры профилактики этих осложнений?

14. Причины развития ожогового истощения, клиника и диагностика?

15. Могут ли изъязвляться и перерождаться в раковую опухоль обширные рубцы?,

16. В чем заключается первая помощь при термическом ожоге I и II степени?

17. Нужно ли вводить противостолбнячную сыворотку при ожоговой травме?

18. Перечислите методы лечения ожогов и при какой степени производится первичная хирургическая обработка ожоговой раны?

19. Назовите методы оказания первой помощи при ожоге кислотой и щелочью?

20. Как лечить обширные 'ожоги в септикотоксемичеекой фазе?

21. В какие сроки следует проводить первичную харургическую обработку, если пострадавший доставлен в состоянии шока?

22. Назовите противошоковые мероприятия при обширных ожогах?

23. Какие трансфузионные среды используются для лечения ожоговой токсемии?

24. В какой период ожоговой болезни показана аутодермопласти-ка? И какие еще знаете виды кожной пластики при ожогах? .

25. В чем заключается открытое лечение ожогов?

26. Каковы методы лечения радиационных ожогов?

27. Какова реабилитация больных в послеоперационном периоде?

Контрольные вопросы по теме «Отморожения, электротравма»

1. В чем сущность общего и местного воздействия электрического тока на организм? •

2. Какова первая помощь при поражении молнией?

3. Какие существуют способы профилактики электротравм на производстве и в быту?

4. Необходима ли госпитализация больного, пораженного электротоком? Как лечить этих больных?

5. Перечислите факторы, которые способствуют развитию отморожений?

6. Какие признаки положены в основу классификации отморожений в зависимости от глубины поражения и периода течения?

7. В чем отличие пузырей -при отморожении от ожоговых пузырей?

8. Перечислите мероприятия первой помощи при отморожениях?

9. Какие бывают осложнения, связанные с отморожением?

10. Показания 'к хирургическому лечению отморожений?

11. Какие операции целесообразно выполнять при сухой и влажной гангрене?

12. Какова профилактика отморожений?

Ситуационные задачи

1. В клинику доставлен молодой человек с ожогом левого плеча и предплечья. 'Кожные покровы ярко-красного цвета, большое количество пузырей, наполненных жидкостью. Беспокоят сильные

боли. Какова первая помощь? Следует ли вскрывать пузыри? Как обрабатывать обожженную поверхность? Нужно ли .накладывать повязку? Как уменьшить боль?

2. У пораженного 0В поверхностное дыхание, зрачки сужены, слезотечение, судороги, сознание затемнено. На правом плече кожа ярко-красного цвета, отечна, болезненна. В области правого плечевого сустава обширный пузырь размером 6Х8 см. Предварительный диагноз. Окажите первую медицинскую помощь. Какова дальнейшая лечебная тактика? .

3. В результате аварии на производстве человек получил ожог фосфором. Ваши действия при оказании помощи?

4. Вы работаете врачом и приехали по вызову к больному, получившему электротравму. Сознание отсутствует, пульс нитевидный, А/Д 60/0 мм рт. ст. Ваши реанимационные мероприятия и дальнейшая лечебная тактика?

, 5. Больной доставлен из зоны радиационного заражения. Предъявляет жалобы на слабость, чувство жжения в стопах. Последние отечны, гиперемированы, болезнены при пальпации. Диагноз и лечебная тактика?

6. У больного термический ожог I, II и III ст. нижних конечностей и лица. Проведите хирургическую обработку и определите площадь ожога.

7. Вы приехали по вызову к пострадавшему, который поражен молнией. После осмотра констатирована клиническая смерть. Ваши действия.

8. В ожоговое отделение доставлен больной с диагнозом «Термический ожог И—III степени грудной клетки и верхних конечностей. Шок тяжелой степени». Как вывести больного из шока? Какова лечебная тактика?

9. У пострадавшего термический ожог всех пальцев кисти. Какую повязку следует накладывать при оказании первой помощи и после хирургической обработки? Следует ли этому больному вводить противостолбнячную сыворотку?

10. К Вам обратился больной с жалобами на боли в нижних конечностях, чувство онемения, жжения. Из анамнеза известно, что пациент в течение 3-х часов пробыл в ледяной воде. Стопы бледные, холодные на ощупь, пульсация на периферических артериях ослаблена. Диагноз? Ваши действия?

11. Какие Вы дадите рекомендации по профилактике отморожений членам экспедиции, которые отправляются для работы на Север?

12. В клинику доставлен пострадавший с отморожением стоп. При осмотре кожные покровы бледные, отечные с множественными пузырями. Степень отморожения? Хирургическая тактика?

13. Женщина 40 лет поступила с жалобами ira отечность и цианоз обеих кистей рук, возникающие при повторных нерезких и непродолжительных охлаждениях, а также сильный зуд пр№ согревании, единичные трещины на тыльной поверхности правой кисти. Диагноз и лечебная тактика?

14. Больной перенес отморожение обеих стоп П степени. Какие у него могут быть последствия?

15. Больной получил отморожение лица, носа, ушей. Можно ли применять снег при растирании отмороженных участков?

Ответ: нецелесообразно ввиду опасности инфицирования царапинами, причиненными острыми льдинками.

16. В хирургическое отделение доставлен больной с ожогом III ст. в шоковом состоянии. Можно ли первичную хирургическую обработку поверхности ожога производить до выведения больного из шока? Каковы противошоковые мероприятия?

17. Больной на производстве получил ожоги IV степени обеих стоп раскаленным металлом на площади 7%. В чем заключается хирургическое лечение таких ожогов?

18. Мужчина 44 лет получил ожог серной кислотой обеих рук. В чем состоит первая помощь?

19. Больной получил ожог I степени на площади 25%. Может ли развиться ожоговая болезнь? Дайте определение ожоговон болезни.

20. Больной 50 лет находится в стационаре на протяжении 2-х месяцев с диагнозом: «Ожог правого бедра III степени». Площадь ожога 9%. Раневая поверхность не имеет тенденции к заживлению. Какова дальнейшая тактика?

ЛИТЕРАТУРА:

Основная:

1. Буянов В. М. Первая медицинская помощь. М., «Медицина, 1987, с. 128—

136.

2. Гостищев В. К. Руководство к практическим занятиям по общей хирургии. М., «Медицина», 1987, с. 216—232.

3. Григорян А. В. Руководство к практическим занятиям по общей хирургии. М., 1976, с. 204—208.

4. Стручков В. И. Общая хирургия. М„ 1983, с. 306—317.

Дополнительная:

1. Арьев Т. Я. Ожоги и отморожения. Л., 1971.

2. Муразян Р. И. Панченков Н. Р. Экстренная помощь при ожогах. М., «Медицина», 1983, с. 127.

3. Нарцисов Т. В. и соавт. Методические указания для студентов III курса по подготовке к практическим занятиям по общей хирургии. Ворошиловград, 1987, с, 69—88.

4. Орлов А. И. с соавт. Электротравма. Л., 1977.

РАНЫ

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИИ

На основании полученных знаний по анатомии, нормальной и патологической физиологии, фармакологии, микробиологии, пользуясь материалами лекции, основной и дополнительной литературы, студенты на практическом занятии должны знать клинику, диагностику и классификацию ран, овладеть навыками распроса и объективного исследования больных с открытыми повреждениями, определить фазу течения раневого процесса, показания к рациональным видам хирургической обработки ран, правильно выбрать методы оказания медицинской помощи, консервативного и хирургического лечения ран, участвовать в перевязках, первичной хирургической обработке, лечении гнойных ран.

Студент должен знать:

1. Клинические признаки ран.

2. Классификацию.

3. Фазы раневого процесса.

4. Виды заживления ран.

5. Осложнения ран и принципы диагностики.

6. Методы лечения случайных свежих и гнойных ран.

7. Технику первичной хирургической обработки ран.

8. Принципы лечения ран в зависимости от фазы раневого процесса.

9. Виды швов, применяемых при лечении ран.

10. Зависимость техники операции от сроков, вида и локализации раны.

11. Антибактериальную терапию в лечении ран и методы общего воздействия на организм.

Студент должен уметь:

1. Собрать жалобы, историю заболевания и объективные данные для правильной постановки диагноза.

2. Определить показания к первичной хирургической обработке раны.

'3. Определить фазу течения раневого процесса и способ лечения -'•'• в зависимости от фазы заболевания.

4. Оказать первую помощь при кровоточащих ранах.

5. Произвести перевязку асептических и гнойных ран (наложение и снятие 'швов и скобок Мишеля, дренирование и промывание ран антисептиками).

6. Выбрать правильный способ послеоперационного ведения больных с открытыми повреждениями.

Социальная значимость темы

Диагностика, клиника и лечение ран остается актуальной проблемой современной хирургии. Особенно это связано с ростом травматизма и увеличением числа гнойных осложнений. Умение правильно оказать первую помощь, своевременно и полноценно проводить последующее лечение поможет не только спасти жизнь пострадавших, но и избежать возможные грозные осложнения, значительно уменьшить продолжительность временной нетрудоспо-' еобности.

Место занятия: учебные комнаты, палаты, кабинеты поликлиники, приемное отделение, перевязочные, операционные. '

Оснащение занятия. Больные с открытыми повреждениями, асептическими и гнойными ранами, -таблицы, рентгенограммы' слайды, хирургический инструментарий, бинты, жгуты, антисепти^ ки, ферменты, дренажные трубки, системы для активного дренирования ран.

Методические указания для самоподготовки

Изучение темы необходимо начать с повторения анатомии органов брюшной и грудной полостей, полости черепа, кожи, суставов и мышц, сосудов и нервов. Особое внимание уделяется кровоснабжению органов, патологическим изменениям в области раневого канала, биохимическим изменениям в тканях, процессам регенерации тканей в области повреждения.

Раной называют механическое повреждение тканей с нарушением их целости. Она может или ограничиваться кожной ссадиной (экскориация кожи), или вследствие повреждения соседних тканей иметь значительное распространение в глубину их (глубокая рана), или проникать в брюшную полость (проникающая рана).

По характеру повреждения тканей различают раны колотые, резаные, рубленые, ушибленные, рваные, раздавленные укушенные, огнестрельные, раны зараженные 0В и РВ (отравленные раны).

Колотые раны наносят колющим предметом (шилом, иглой, гвоздем, отверткой и др.). Характеризуются незначительным (то-' чечным) входным отверстием и значительными повреждениями тлублежащих тканей и органов. При колотых ранениях повреждаются крупные кровеносные сосуды, легкие, сердце, печень, кишечник и другие органы. В большинстве случаев колотые раны не зияют. Наружу крови истекает мало, однако, внутреннее кровотечение в глубине раневого канала может быть значительным. Таким образом, колотые раны опасны тем, что из-за бедности симптомов, могут быть просмотрены серьезные повреждения внутренних органов. Наряду с этим, с ранящим предметом вносится инфекция, которая не находя выхода наружу создает благоприятные условия для развития гнойных осложнений.

- Резаные раны возникают вследствие воздействия на ткани острого режущего предмета (ножа, бритвы, стекла). Кожные края раны ровные, подлежащие ткани обычно мало повреждаются, рана зияет, кровоточит. Операционные раны являются разновидностью резаных: они сопровождаются значительным кровотечением и склонны к быстрому заживлению.

Рубленые раны образуются при ударе острым и тяжелым предметом (топором, саблей, предметом с острыми гранями). Имеет место значительное повреждение тканей. Эти раны отличаются сильным кровотечением .возможно повреждение костей.

Ушибленные, рваные и размозженные раны возникают при воздействии какого-либо тупого предмета (палки, камня и т. д.), при транспортных авариях, обрушивании зданий, конструкций, земли. Характеризуются значительным повреждением мягких тканей и небольшим кровотечением. Жизнеспособность тканей, как правило, нарушена, нередко они некротизируются. Рана имеет неправильную форму, края ее зазубрены, кровоточит умеренно, заполнена сгустками крови, подвержена инфекции.

Скальпированные раны характеризуются отслойкой кожи и подкожной клетчатки от подлежащих тканей.

Укушенные раны наносят зубами человека или животного. Кожа и подлежащие ткани повреждаются незначительно. Раны инфицированы, заживают медленно, с осложнениями. Укушенные раны могут быть заражены вирусом бешенства.

Огнестрельные раны, нанесенные пулями или осколками, могут быть сквозными (имеется входное и выходное отверстие) и слепыми (пуля или осколок остается в тканях). Современная огнестрельная рана характеризуется множественностью, обширностью и глубиной повреждений тканей и органов, относительно большей тяжестью течения.

В огнестрельной ране различают (от центра к периферии) три зоны повреждений:

1) зону раневого канала в которой находятся некротические ткани, осколки, обрывки одежды, волосы, земля, микроорганизмы;

2) зону травматического некроза, образующуюся вследствие механического повреждения тканей;

3) зону молекулярного сотрясения или вторичного травматического некроза. В последней зоне видимых изменений не наблюдается, но имеются некробиотические изменения, снижающие сопротивляемость тканей к инфекции.

Раны зараженные О В и РВ возникают при ранении в ядерном или химическом очагах поражения.

Основными признаками ран являются боль, зияние, кровотечение, нарушение функции поврежденной части тела. Наиболее опасными осложнениями р-ан являются кровотечения, травматический шок и инфекция.

Величина кровопотери зависит от вида, калибра, количества и характера повреждения сосудов. Чем острее инструмент, разделяющий ткани, тем сильнее кровоточит рана.

Травматический шок возникает при обширных ранах, при повреждении крупных нервных стволов и сплетений, при повреждении органов брюшной и грудной полости.

Раневая боль зависит от иннервации пораженной области (раны лица, кисти, промежности, половых органов). В тех случаях, когда ранение сопровождается сильным сотрясением тканей в течение многих часов или даже суток, в области раны нет болевого ощущения. Это бывает часто при травматическом шоке. Если боль в ране после ее полного стихания возникает вновь, следует думать о начинающейся раневой инфекции.

Следует подчеркнуть, что все раны, за исключением асептических, операционных являются инфицированными. Для развития инфекции имеют значение патогенность микрофлоры, состояние тканей, на которые попадают микроорганизмы, общее состояние организма, состояние его защитных функций, кровопотеря, длительное пребывание жгута на конечности, охлаждение, радиационное поражение и др.

Попадание в рану микробов в момент повреждения называется первичным инфицированием. Инфицирование при ее последующем лечении вторичным инфицированием. Размножение микробов в ране начинается примерно через 6—8 часов с момента их попадания в рану. Для бурного их развития и размножения огромное значение имеют сопротивляемость тканей и наличие питательной среды (размозженная рана с нежизнеспособными тканями, гематома и др.).

Вторичное инфицирование раны возникает при нарушении асептики, поэтому профилактика вторичной инфекции состоит в том, чтобы соблюдались правила асептики, а для предупреждения первичной инфекции ран, необходима ранняя хирургическая обработка и правильное ведение послеоперационного периода.

Заживление ран

Под заживлением ран понимают восстановление поврежденных тканей до первоначального их состояния. Это происходит за счет либо регенерации поврежденных тканей, либо за счет заполнения дефекта рубцовой недифференцированной тканью. Заживление ран может осуществляться путем сращения ее краев без видимой промежуточной ткани—заживление первичным натяжением и заживление вторичным натяжением, когда края раны отстоят друг от друга, а дефект заполняется за счет грануляционной ткани с последующим рубцеванием и эпителизацией.

Первичным натяжением заживают послеоперационные раны с

-ровными плотно соприкасающимися краями, после тщательной первичной хирургической обработки и наложения первичного шва. Стенки раны склеиваются за счет фибрина и экссудата, появляющегося в результате асептического воспаления, из фибробластов

-возникает соединительная ткань. Из кровеносных сосудов стенок .раны разрастаются капилляры, которые, как и волокна соединительной ткани, прорастают из одного края раны в другой. Таким образом, образуется нежный, линейный соединительно-тканный

.рубец.

Вторичным натяжением заживают гнойные раны. Процесс заживления затягивается на много недель и даже месяцев. Причина гвторичного заживления раны лежит в наличии зияния ее краев,

-обусловленным дефектом тканей.

Заживление ран под струпом. При поверхностных ранах, которые не проникают через все слои кожи, заживление происходит

-под струпом, состоящим из фибрина, лейкоцитов и эритроцитов. При отсутствии инфекции заживление раны с мелкими дефектами

-кожи под струпом происходит за несколько дней. При этом эпителий быстро распространяется на всю поверхность раны.

В процессе заживления гнойных ран различают две фазы, в зависимости от которых изменяются и методы лечения.

Первая фаза — гидратации проявляется острым воспалительным процессом в ране, расширением кровеносных сосудов, развитием гиперемии, нарушением проницаемости сосудистой стенки, припухлостью вследствие набухания и инфильтрации тканей лейкоцитами. В дальнейшем развиваются и более глубокие нарушения .кровообращения: стазы, тромбозы, нарушения питания тканей и дегенеративные изменения в них. Таким образом, в первой фазе— экссудативной или гидратации на передний план выступают следующие 4 фактора:

1) изменения проницаемости стенок сосудов за счет высвобождения гистамина, серотонина и других медиаторов воспаления;

2) миграция лейко-, эритро- и тромбоцитов в область травмы;

3) синтез основного вещества и набухание коллагеновых волокон в области раны;

4) ацидоз как следствие анаэробного тканевого обмена за счет

недостаточности кислорода. Считается, что степень кислотности зависит от степени воспаления. Чем тяжелее воспалительный процесс, тем более снижается Рн. Все биохимические изменения в ра-

-не больше выражены в центре очага воспаления и постепенно

уменьшаются к периферии.

Первая фаза продолжается 3—5 суток. Возможен и более длительный срок (8—10 дней) и зависит от многих причин. Это фаза высокой активности, в течение которой путем устранения продуктов распада клеток и ткани происходит подготовка поврежденных тканей к процессу заживления. Очищение очага воспаления от мертвых тканей, клеток, токсинов, продуктов распада осуществляется фагоцитированием, ферментативными процессами и удалением отделяемого гнойной раны во внешнюю среду.

К ферментам, действующим на очаг воспаления, относят следующие:

1) Аутолизаты — продукты распада клеток, лейкоцитов.

2) Гетеролизаты, связанные с ферментативной деятельностью лейкоцитов, возникающей при их распаде.

3) Некрогормоны, продукты белкового распада, аминокислоты, амиды и др.

^Вторая фаза — раневого процесса — дегидратация или период регенерации, характеризуется уменьшением воспалительной реакции и отека тканей, восстановлением нарушенного кровообращения, уменьшением гнойного отделяемого из раны и образованием грануляционной ткани. Фаза регенерации тем короче, чем меньше были травмированы при ранении клетки ткани. Чем выше дифференцирована поврежденная ткань, тем отчетливее будет заметен заместительный характер новообразованной рубцовой ткани. По мере того, как фибрин подвергается местному фибри-нолизу, он замещается капиллярами и вновь образованными кол-лагеновыми волокнами; возникает грануляционная ткань, которая постепенно заполняет раневой дефект. Одновременно начинается цаползание эпителия за счет миграции клеток на новообразованные грануляции. Эта фаза продолжается от 2 до 4 недель в зависимости от локализации и величины раны.

На быстроту и полноценность заживления гнойных ран оказывает влияние следующие процессы: 1) достаточное кровоснабжение, 2) сохранившаяся иннервация; 3) возраст (у молодых заживление гнойных ран идет быстрее, чем у пожилых).

Лечение ран

Главной целью лечения ран является восстановление первоначальной формы и функции поврежденного органа и тканей в кратчайший срок. С этой целью необходимо соблюдать следующие меры:

1) обеспечение полного покоя поврежденной области за счет Правильной иммобилизации, с обездвижением обоих соседних суставов;

2) предотвращение вторичной инфекции путем наложения асептических повязок и борьбы с раневой инфекцией и интоксикацией;

3) удаление первично попавших в рану возбудителей инфекции с помощью хирургической обработки раны, удаления некротических и нежизнеспособных -тканей, являющихся хорошей питательной средой для микробов;

4) усиление процессов регенерации в зависимости от фазы раневого течения.

Обследование больного с ранением должно быть всесторонним-Выясняют жалобы, анамнез, объем первой медицинской помощи, после чего приступают к осмотру раны.

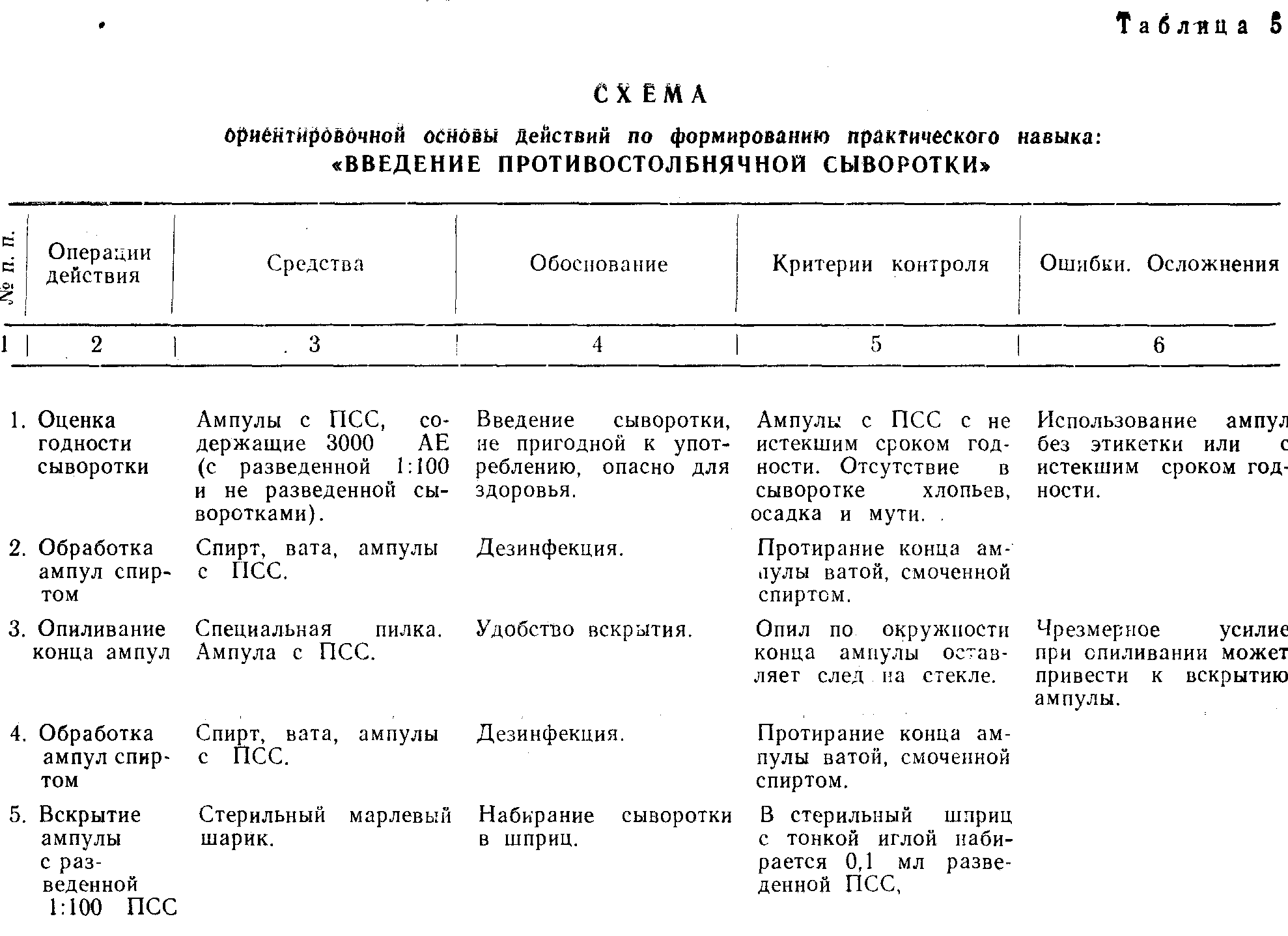

При оказании первой помощи необходимо остановить кровотечение, правильно наложить повязку, а при необходимости транспортную иммобилизацию конечности, жгут, закрутку и др, Кожу вокруг раны смазывают 3—5% йодной настойкой, удаляют осторожно из раны инородные тела и накладывают стерильные салфетки или давящую повязку при кровотечении. При транспортировке больного на далекие расстояния вводят болеутоляющие Средства (анальгин, промедол) и противостолбнячную сыворотку (таблица 5).

При проникающем ранении груди (открытый пневмоторакс) необходимо наложить окклюзионную (герметизирующую) повязку. Основная цель подобной повязки — временное прекращение сообщения плевральной полости с внешней средой. Герметизировать рану можно индивидуальными перевязочными пакетами, ватно-марлевыми повязками, полосками лейкопластыря, целофа-ном, клеенкой и др.

В тех случаях, когда рана проникает в живот и имеется кровотечение, накладывают давящую повязку; при выпадении внутренностей (петли кишечника, сальник) их накрывают стерильными салфетками и накладывают круговую бинтовую повязку. Загрязненные и инфицированные внутренние органы в брюшную полость не вправляются. Вправление органов осуществляет врач после выполнения первичной хирургической обработки раны.

Первичная хирургическая обработка ран представляет собой оперативное вмешательство, производимое для профилактики раневой инфекции и создание условий для бысторого заживления ран. Первичная хирургическая обработка должна быть одномоментной и радикальной, при которой полностью удаляются нежизнеспособные ткани с восстановлением анатомических соотношений.

8 тех случаях, когда первичная хирургическая обработка выполняется в течение 24 часов ее называют ранней, при выполнении ее на протяжении 48 часов — отстроченной и позже 48 часов—поздней. Чем раньше начата хирургическая обработка ра-

При первичной хирургической обработке раны производится ее иссечение. В ряде случаев иссечение раны сочетается с рассечением тканей.

При ровных и свободных от некроза краях раны (колотые, резаные раны) можно расчитывать на заживление и без хирургической обработки. В таких случаях обрабатывают раны антисептиками и накладывают стерильную повязку.

При рваных, раздавленных и ушибленных ранах, с очагами некроза производят иссечение нежизнеспособных тканей. При больших ранах, пропитанных кровью с отечными краями, в тех случаях, когда зона поражения распространяется значительно 'шире, чем дефект кожных покровов, иссечение раны оказывается недостаточным. Такую рану необходимо широко рассечь для детального осмотра глублежащих тканей, удаления некротизированных и нежизнеспособных тканей, опорожнения гематомы, остановки кровотечения, удаления инородных тел и т. д.

Переходящие через рану неповрежденные сосуды и нервы при их загрязнении могут быть подвергнуты лишь поверхностной обработке. Для уменьшения обсемененности раны микроорганизмами, хирургическую обработку раны можно дополнить следующими

мероприятиями:

1) Промыванием раны пульсирующей струёй антибиотиков под

давлением.

2) Вакуумированием поверхности раны с одновременным промыванием.

3) Воздействием на рану, заполненную антисептическим раствором антибиотика, ультразвуком с частотой 20—50 кГц.

4) Обработка раны расфокусированным лучом лазера (иссечение или испарение ткани, подлежащей удалению).

Таким образом, главными элементами лечения инфицированных ран являются:

1) Тщательная хирургическая обработка.

2) Раннее закрытие раны швами или с помощью аутодермо-пластики.

В процессе обработки раны следует придерживаться следующих рекомендаций:

1) Широкое рассечение кожи для доступа к глубоким слоям

раны.

2) Широкое рассечение глубокой фасции.

3) Иссечение некротизированных и нежизнеспособных тканей.

4) Удаление инородных тел, сгустков крови.

5) Дренирование раны трубками или тампонами с осмотически активными веществами, создающими достаточный отток из раны.

В зависимости от времени, прошедшего с момента ранения, и хирургической обработки раны до наложения 'швов различают:

1) Первичный шов — на свежую рану сразу же после хирургической обработки.

2) Отстроченно первичный шов — через 24—48 часов.

3) Вторичный шов, т. е. шов грануляционной раны. Различают:

а) Ранний вторичный шов (на второй неделе после первичной хирургической обработки).

б) Поздний вторичный шов (после иссечения грануляций и рубцов на 3—4 неделе).

Обработка и лечение свежих случайных ран

Все случайные раны считаются инфицированными, поэтому они должны обязательно подвергаться хирургической обработке. При лечении тяжелого шока в первую очередь необходимо выполнить противошоковые мероприятия. Раненой конечности обеспечивают состояние покоя, на рану накладывают повязку с растворами антисептиков или антибиотиков, а после выведения больного из шока, производят хирургическую обработку раны. Кожу на значительном расстоянии от раны (10—12 см) обрабатывают спиртом или раствором йода, операционное поле закрывают стерильными салфетками. Толщина слоя удаленных тканей зависит от формы раны, глубины, топографо-анатомических взаимоотношений сосудов и нервов и колеблется от 0,5 до 2 и более см. После иссечения загрязненной ткани и удаления инородных тел и сгустков крови все инструменты заменяются чистыми, повторно обкладывают рану салфетками (чистыми, стерильными), меняют перчатки, обрабатывают рану антисептиками, перевязывают кровоточащие сосуды, послойно ушивают ткани кетгутом, а кожу шелком, капроном, лавсаном и другими материалами.

На голове, в области лица, на ладонной поверхности пальцев и кисти иссечение краев раны производят очень экономно (от 1 до 2 мм), удаляя только те ткани, которые нежизнеспособны.

Осторожность соблюдают и при хирургической обработке поврежденных нервов, сосудов и мозговой ткани. Как правило, иссечение не производят, а удаляют частицы ткани, сгустки крови, инородные тела. Швы на нервы должны быть наложены провизор-но для того, чтобы концы их не разошлись на большое расстояние. При обработке мышечной ткани, необходимо удалять всю ;размятую и некротизированную ткань, ибо она служит хорошей

питательной средой для развития инфекции.

При комбинированных ранах с повреждениями костей, обрабатывают мягкие ткани, удаляют свободные кусочки кости, скусывают кусачками загрязненные участки и обломки костей, репони-руют их, накладывают швы на мягкие ткани и производят иммобилизацию конечности (гипсовая лангета, вытяжение и др.).

Особенно опасным для развития инфекции являются укушенные раны, раны, полученные врачами при септических операциях, ранения у патологоанатомов, ветеринарных врачей, ранения, полученные рабочими при обработке рыбы, при большой влажности и др. У этой категории больных зашивать рану наглухо нецелесообразно.

В тех случаях, когда противопоказаний к наложению глухого

•шва нет, необходимо, чтобы швы не вызывали натяжения тканей и не нарушали кровоснабжение. При больших дефектах кожи целесообразно сделать послабляющие разрезы, а в некоторых случаях производят трансплантацию кожи перфорированным лоскутом. Если имеется обширный дефект кожи, а рана чистая, свежая, можно выполнить первичное закрытие ее перфорированным лоскутом аутокожи. В тех случаях, когда обширная рана инфицирована, после хирургической обработки, рану оставляют открытой. После ликвидации раневой инфекции показана отстроченная или вторичная пластика перфорированным лоскутом аутокожи.

В. Г. Вайнштейн и М. И. Лыткин предлагают выполнять кожную пластику по следующим абсолютным и относительным показаниям.