- •1. Способы акустического контакта с объектом контроля и особенности сканирования объектов. Достижение стабильного акустического контакта.

- •2. Физический смысл и взаимосвязь основных величин, характеризующих акустические волны. Закон Гука и его место в акустике.

- •3. Волновое уравнение для бегущих и стоячих волн. Интенсивность и энергия звуковых волн.

- •4. Продольные, поперечные и поверхностные волны. Способы их возбуждения и скорости распространения.

- •5. Нормальные волны. Особенности возбуждения и распространения.

- •6. Отражение и преломление акустических волн на границах раздела сред. Трансформация волн. Критические углы.

- •Коэффициенты отражения и прохождения по амплитуде

- •7. Отражение и прохождение акустических волн при нормальном падении на границу двух сред, разделенных тонким слоем. Просветление границы.

- •8. Отражение от свободной границы твердого тела. Обменные

- •9. Механизм затухания волн в различных средах. Поглощение и рассеяние волн, их зависимость от структуры среды и частоты колебаний.

- •10. Дифракция и поляризация акустических волн.

- •11. Физическая сущность пьезоэффекта. Электрические, механические и пьезоэлектрические свойства пьезоматериалов.

- •12. Основные характеристики преобразователей и способы их определения.

- •13. Структура пьезопреобразователей и назначение отдельных элементов. Классификация преобразователей.

- •14. Особенности и характеристики фокусирующих преобразователей.

- •15. Широкополосные преобразователи (конструктивные особенности, характеристики, способы расширения полосы пропускания частот).

- •16. Устройство, принцип действия и возможности эма-преобразователей.

- •17. Коэффициенты преобразования, способы их повышения.

- •18. Акустическое поле дискового преобразователя.

- •19. Особенности расчета акустического поля преобразователя через мнимый излучатель (прямых и наклонных).

- •20. Классификация и физическая сущность основных методов акустического контроля. Преимущества и недостатки акустического контроля, области применения.

- •21. Физические основы эхо-метода контроля. Электроакустический тракт дефектоскопа.

- •22. Основные типы искусственных дефектов. Расчет акустического тракта. Ард-диаграммы и их применение.

- •23. Характеристики эхо-метода контроля: глубина прозвучивания, мертвая зона, разрешающая способность. Способы улучшения характеристик.

- •24. Чувствительность эхо-метода контроля и способы ее повышения.

- •25. Структура и принцип действия эхо-импульсного дефектоскопа (требования к узлам).

- •26. Особенности повышения чувствительности эхо-метода при высоком уровне помех.

- •27. Помехи при эхо-методе контроля и способы их уменьшения.

- •28. Способы определения координат и оценка размеров и формы дефектов при эхо-методе контроля

- •29. Теневой метод контроля. Физические основы метода. Оценка изменения уровня сигнала в зависимости от величины дефекта и параметров объекта контроля.

- •30. Особенности аппаратуры для реализации теневых методов контроля. Помехи при теневом контроле и способы их уменьшения.

- •31. Зеркально-теневой метод контроля. Схемы прозвучивания. Оценка результатов контроля.

- •33. Погрешности эхо-импульсных толщиномеров и способы их уменьшения.

- •34. Источники появления волн акустической эмиссии и параметры эмиссии. Метод контроля с использованием аэ.

- •35. Особенности аппаратуры для регистрации аэ. Применение метода аэ при испытаниях и эксплуатации изделий, при контроле процессов сварки, резания.

- •36. Особенности акустического контроля неметаллических и композиционных многослойных конструкций. Сущность, аппаратура и область применения метода свободных колебаний.

- •37. Импедансный метод контроля. Основы метода, аппаратура, возможности и область применения.

- •38. Велосимметрический и акустико-топографический методы контроля. Основы методов, аппаратура, возможности и область применения.

- •39. Акустический контроль физико-механических характеристик материалов (твердость, прочность). Особенности методики и аппаратуры.

- •40. Особенности акустического контроля физико-механических характеристик объектов по изменению скорости и затуханию волн (структура металлов, коррозия).

- •41. Акустический контроль поверхностных характеристик материалов (шероховатость, поверхностно упрочненные слои).

- •42. Методика настройки дефектоскопа по стандартным и контрольным образцам при контроле различных объектов.

- •43. Измеряемые характеристики и признаки дефектов.

- •44. Методы распознавания типа дефектов (по условным размерам, по коэффициенту формы).

- •45. Методы распознавания типа дефектов (по параметрам трансформированных и дифрагированных волн).

- •46. Методы визуализации акустических полей: особенности, разрешение, аппаратура.

- •47. Бесконтактные методы возбуждения и приема акустических волн.

10. Дифракция и поляризация акустических волн.

В основе большинства способов, реализующих ультразвуковые методы неразрушающего контроля, используется лучевое представление о распространении и рассеянии ультразвуковых волн на дефектах, размеры которых существенно больше длины волны, подчиняющееся законам геометрической оптики (ГО). Согласно этому представлению каждую точку дефекта рассматривают как вторичный излучатель звука, а амплитуду отраженной волны вне дефекта считают равной нулю. Замечательной особенностью законов ГО является их локальность. Поле в приближении ГО как бы распадается на совокупность лучевых трубок, которые можно рассматривать как каналы; по каждому из них распространяется энергия, независимо от наличия соседних каналов.

Законы ГО правильно описывают поля распространения и рассеяния в широком интервале углов падения, частот колебаний и форм отражателей. Однако существуют зоны, в которых законы ГО не выполняются, и тем не менее поле в окрестности этих зон не имеет разрывов. Составляющие поля, «сшивающие» разрывы, и представляют собой дифракционные поля.

Под дифракцией в широком смысле понимают явление, возникающее при встрече волны с препятствиями. Амплитуда и фаза волны, встретившей при распространении в однородной среде препятствие, изменяются, и эта волна проникает в область тени, отклоняясь от прямолинейного пути.

В электродинамике и акустике под дифракцией понимают особенности поведения волновых полей, которые не могут быть описаны посредством законов ГО. В соответствии с этим определением законы ГО нарушаются в переходных зонах, где образуются не учитываемые этими законами дифракционные поля.

В твердом теле существуют зоны четырех типов, в которых законы ГО неприменимы:

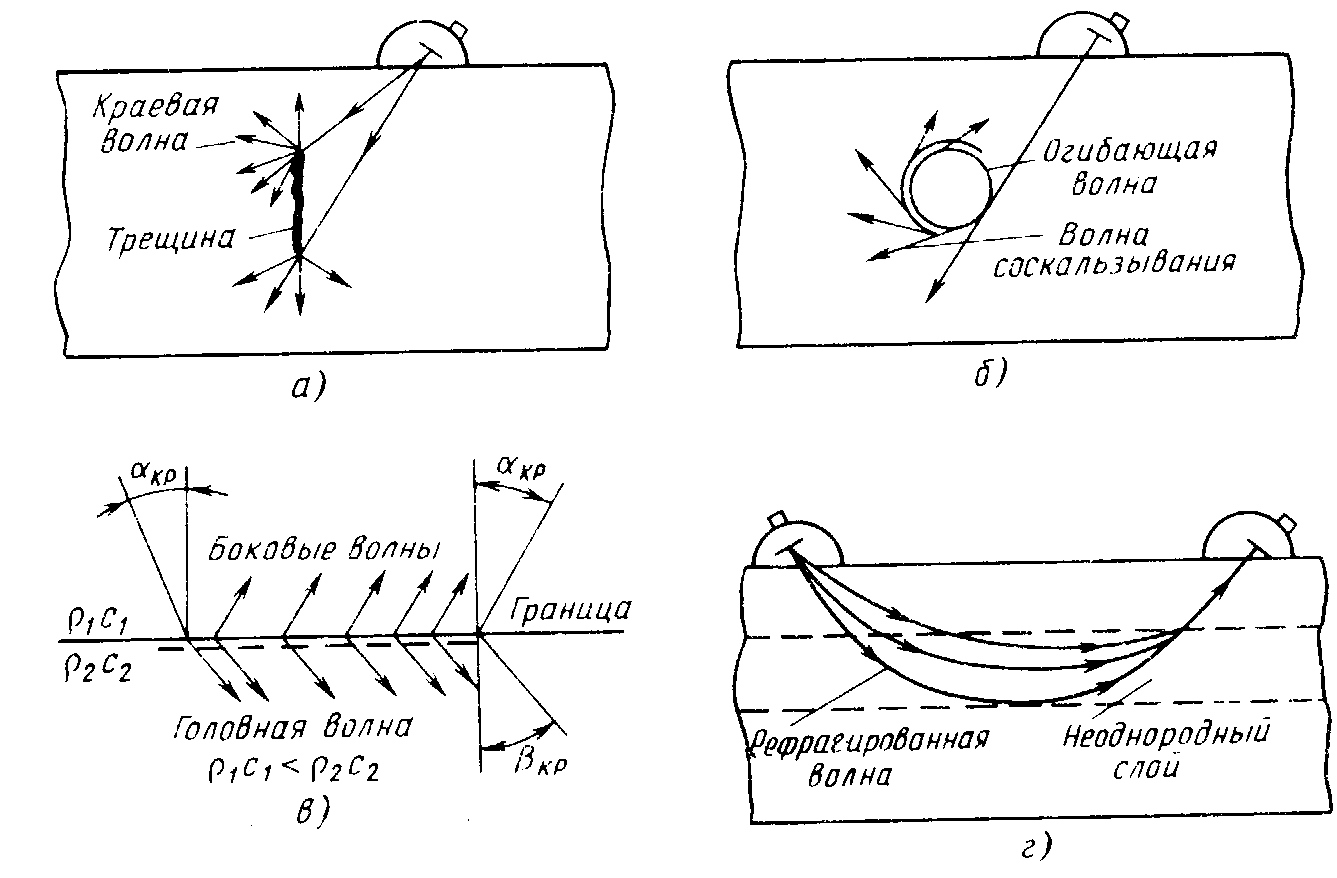

- острые края дефектов и, как предельный случай, края трещин. Лучи первичного поля, касаясь края трещины, порождают дифракционное поле первого типа (рисунок 1.21, а).

- зоны поверхности гладких тел, в которых лучи касаются поверхности (рисунок 1.21, б). В этом случае формируются волны, огибающие поверхности тел, которые в свою очередь порождают дифракционные волны соскальзывания. В этих зонах формируется дифракционное поле второго типа.

- зоны третьего типа и соответственно дифракционные поля третьего типа образуются при падении волн на границу раздела двух сред или на свободную границу среды под первым, вторым или третьим критическими углами (рисунок 1.21, в). При этом образуются головные волны, которые в свою очередь порождают семейство дифракционных боковых волн в обеих средах.

Рисунок 1.21 – Типы дифракции в твердых телах.

- дифракционные поля четвертого типа (рефракционные поля) образуются в слоисто-неоднородных средах, в которых групповая скорость меняется, например, по линейному закону, лучи отклоняются от прямолинейного распространения; и существуют зоны, в которых образуются каустики, т. е. семейства огибающих лучей, которые, двигаясь по разным направлениям, собираются в одной точке (рисунок 1.21, г). В этих зонах образуются дифракционные поля и соответственно волны дифракции четвертого типа.

Следует отметить, что этими типами дифракции не ограничивается все многообразие дифракционных полей в твердом теле. Существуют, например, дифракция в ближней зоне преобразователей, дифракция узких пучков излучения. Они достаточно хорошо изучены и частично будут рассмотрены в других разделах. В данном разделе рассматриваются дифракционные поля, которые связаны в основном с физическими особенностями твердого тела и в меньшей степени с преобразователями.

Все названные зоны являются источниками волн дифракции, которые, распространяясь в разных направлениях, проникают как в освещенную область и интерферируют в ней с отраженными и преломленными волнами, так и в область тени, образуя суммарное поле в объекте.

Несмотря на общие законы образования рассматриваемых полей дифракции, каждому из них присущи свои характерные особенности. Рассмотрим некоторые из них.

Поляризация ультразвука:

При падении продольной волны на границу раздела двух сред возникают смещения и напряжения, ориентированные только в плоскости падения. Следовательно, векторы смещения частиц в отраженных и преломленных волнах лежат в этой же плоскости. В продольных волнах векторы направлены вдоль направления распространения волны, а в поперечных - перпендикулярны им. Таким образом, в данном случае поперечная волна линейно поляризована в плоскости падения.

В реальных условиях, когда излучатель продольной волны имеет ограниченные размеры, на линейно поляризованную поперечную волну, вводимую в изделие, накладывается так называемая естественная или неполяризованная поперечная волна. Она возникает в связи со случайными изменениями каких-либо свойств излучателя ультразвука, например неравномерностью распределения пьезомодулей по поверхности пьезопластины или случайными локальными нарушениями плоскости контактных поверхностей. Колебания частиц в таких волнах лежат в плоскости, перпендикулярной направлению распространения волны, но с равной вероятностью могут быть ориентированы в любом направлении этой плоскости.

Коэффициент поляризации линейно поляризованной волны Р = 1, волны с круговой поляризацией Р = 0, а эллиптически поляризованной волны (ее понятие будет дано ниже) — промежуточное значение. Экспериментами показано, что соотношение амплитуд линейно поляризованной и естественной частей составляет не менее 30 дБ.

Таким образом, во всех случаях, представляющих интерес, можно считать, что поперечная волна, вводимая в изделие с помощью наклонных пьезопреобразователей, линейно поляризована в плоскости, перпендикулярной границе раздела сред. Такая волна называется вертикально поляризованной, или SV-волной.

Если предположить, что частицы в поперечной волне колеблются перпендикулярно плоскости падения, т. е. вдоль границы раздела двух сред, то такая волна называется горизонтально поляризованной, или SH-волной. Такие волны могут быть реализованы с помощью специальных преобразователей.