- •1. Способы акустического контакта с объектом контроля и особенности сканирования объектов. Достижение стабильного акустического контакта.

- •2. Физический смысл и взаимосвязь основных величин, характеризующих акустические волны. Закон Гука и его место в акустике.

- •3. Волновое уравнение для бегущих и стоячих волн. Интенсивность и энергия звуковых волн.

- •4. Продольные, поперечные и поверхностные волны. Способы их возбуждения и скорости распространения.

- •5. Нормальные волны. Особенности возбуждения и распространения.

- •6. Отражение и преломление акустических волн на границах раздела сред. Трансформация волн. Критические углы.

- •Коэффициенты отражения и прохождения по амплитуде

- •7. Отражение и прохождение акустических волн при нормальном падении на границу двух сред, разделенных тонким слоем. Просветление границы.

- •8. Отражение от свободной границы твердого тела. Обменные

- •9. Механизм затухания волн в различных средах. Поглощение и рассеяние волн, их зависимость от структуры среды и частоты колебаний.

- •10. Дифракция и поляризация акустических волн.

- •11. Физическая сущность пьезоэффекта. Электрические, механические и пьезоэлектрические свойства пьезоматериалов.

- •12. Основные характеристики преобразователей и способы их определения.

- •13. Структура пьезопреобразователей и назначение отдельных элементов. Классификация преобразователей.

- •14. Особенности и характеристики фокусирующих преобразователей.

- •15. Широкополосные преобразователи (конструктивные особенности, характеристики, способы расширения полосы пропускания частот).

- •16. Устройство, принцип действия и возможности эма-преобразователей.

- •17. Коэффициенты преобразования, способы их повышения.

- •18. Акустическое поле дискового преобразователя.

- •19. Особенности расчета акустического поля преобразователя через мнимый излучатель (прямых и наклонных).

- •20. Классификация и физическая сущность основных методов акустического контроля. Преимущества и недостатки акустического контроля, области применения.

- •21. Физические основы эхо-метода контроля. Электроакустический тракт дефектоскопа.

- •22. Основные типы искусственных дефектов. Расчет акустического тракта. Ард-диаграммы и их применение.

- •23. Характеристики эхо-метода контроля: глубина прозвучивания, мертвая зона, разрешающая способность. Способы улучшения характеристик.

- •24. Чувствительность эхо-метода контроля и способы ее повышения.

- •25. Структура и принцип действия эхо-импульсного дефектоскопа (требования к узлам).

- •26. Особенности повышения чувствительности эхо-метода при высоком уровне помех.

- •27. Помехи при эхо-методе контроля и способы их уменьшения.

- •28. Способы определения координат и оценка размеров и формы дефектов при эхо-методе контроля

- •29. Теневой метод контроля. Физические основы метода. Оценка изменения уровня сигнала в зависимости от величины дефекта и параметров объекта контроля.

- •30. Особенности аппаратуры для реализации теневых методов контроля. Помехи при теневом контроле и способы их уменьшения.

- •31. Зеркально-теневой метод контроля. Схемы прозвучивания. Оценка результатов контроля.

- •33. Погрешности эхо-импульсных толщиномеров и способы их уменьшения.

- •34. Источники появления волн акустической эмиссии и параметры эмиссии. Метод контроля с использованием аэ.

- •35. Особенности аппаратуры для регистрации аэ. Применение метода аэ при испытаниях и эксплуатации изделий, при контроле процессов сварки, резания.

- •36. Особенности акустического контроля неметаллических и композиционных многослойных конструкций. Сущность, аппаратура и область применения метода свободных колебаний.

- •37. Импедансный метод контроля. Основы метода, аппаратура, возможности и область применения.

- •38. Велосимметрический и акустико-топографический методы контроля. Основы методов, аппаратура, возможности и область применения.

- •39. Акустический контроль физико-механических характеристик материалов (твердость, прочность). Особенности методики и аппаратуры.

- •40. Особенности акустического контроля физико-механических характеристик объектов по изменению скорости и затуханию волн (структура металлов, коррозия).

- •41. Акустический контроль поверхностных характеристик материалов (шероховатость, поверхностно упрочненные слои).

- •42. Методика настройки дефектоскопа по стандартным и контрольным образцам при контроле различных объектов.

- •43. Измеряемые характеристики и признаки дефектов.

- •44. Методы распознавания типа дефектов (по условным размерам, по коэффициенту формы).

- •45. Методы распознавания типа дефектов (по параметрам трансформированных и дифрагированных волн).

- •46. Методы визуализации акустических полей: особенности, разрешение, аппаратура.

- •47. Бесконтактные методы возбуждения и приема акустических волн.

9. Механизм затухания волн в различных средах. Поглощение и рассеяние волн, их зависимость от структуры среды и частоты колебаний.

Для акустического контроля важное значение имеет такая характеристика cреды как акустический импеданс (комплексное сопротивление). Этот параметр определяется отношением акустического давления к колебательной скорости в упругой волне. В случае рассмотрения безграничной cреды, где потери УЗ- энергии несущественны, акустический импеданс является действительной величиной и определяется выражением

![]() (1.39)

(1.39)

Величину z называют характеристическим импедансом или волновым сопротивлением cреды, и она определяет условия отражения и преломления волн на ее границе. При нормальном падении плоской волны на плоскую границу раздела двух сред коэффициент отражения определяется только отношением волновых сопротивлений этих сред.

Ранее рассматривались идеальные вещества, в которых звуковое давление ослаблялось только в результате распространения волны. В таком случае в плоской волне звуковое давление вообще не должно было бы снижаться на ее пути, а в сферической волне, как и в звуковом луче от преобразователя в дальнем поле, оно уменьшалось бы только обратно пропорционально расстоянию от источника. Однако все естественные материалы оказывают более или менее сильное влияние, дополнительно ослабляющее звук. Распространение акустических волн в реальных средах сопровождается ослаблением или затуханием волн, т.е. уменьшением амплитуды и, следовательно, интенсивности волны по мере ее распространения. Затухание звука является важным свойством сред и обусловлено рядом причин. Основными из них являются: убывание амплитуды волны с расстоянием от источника из-за геометрического расхождения волн; рассеяние на неоднородностях cреды, в результате чего уменьшается поток энергии в первоначальном направлении; необратимый переход энергии волны в другие формы, в частности в тепло, т.е. поглощение звука.

Рассеяние обусловливается тем, что материал не является строго однородным. В нем имеются граничные поверхности, на которых звуковое сопротивление внезапно изменяется, поскольку там соприкасаются по сути два вещества с различной плотностью или скоростью звука. Такими неоднородностями могут быть, во-первых, просто посторонние включения, например неметаллические включения в поковках или поры. Во-вторых, ими могут быть собственно дефекты материала — естественные или намеренно полученные, как пористость в материалах, изготовленных методами порошковой металлургии. Однако возможны и материалы, неоднородные по самой своей природе, например литейный чугун, который представляет собой конгломерат зерен феррита и графита, совершенно различных по своим упругим свойствам. В других случаях кристаллиты различной структуры и разного химического состава как бы пронизывают друг друга, как в латуни и сталях. Но даже если материал состоит только из кристаллов одного вида, он может быть неоднородным для ультразвуковых волн, если зерна расположены беспорядочно, поскольку отдельные кристаллы всегда имеют различные упругие свойства в различных направлениях, а следовательно, и разные скорости звука. Такие материалы называют анизотропными. Упругая анизотропия является обязательным свойством металлов; только у разных металлов она проявляется более или менее резко.

В веществах с очень большими размерами зерен по сравнению с длиной волны процесс рассеяния можно представить геометрически: на наклонной границе раздела волна разделяется на различные отраженные и прошедшие виды волн. Для каждой из этих волн такой же процесс повторяется и на следующей границе зерна. Таким образом, от первоначального звукового пучка все время отделяются составляющие волны, которые на своем длинном и сложном пути все в большей степени превращаются в тепло вследствие имеющегося также и истинного поглощения.

В диапазоне частот, применяемых при ультразвуковом контроле, размеры зерен, как правило, бывают меньше длины волн. В таком случае вместо геометрического расщепления происходит рассеяние, аналогичное рассеянию света прожектора на мелких капельках воды в тумане. При размерах зерна от 1/1000 до 1/100 длины волны рассеяние практически еще не играет роли. Однако оно очень быстро усиливается, примерно пропорционально кубу размера зерна, и при 1/10 длины волны до одной длины волны достигает такого влияния, при котором контроль уже невозможен, поскольку материал анизотропен.

Вторая

составляющая ослабления — поглощение

— представляет собой непосредственное

преобразование звуковой энергии в

тепло, что может быть обусловлено

многочисленными различными процессами,

рассмотрение которых здесь невозможно.

Наглядно можно представить их как своего

рода торможение колебаний частиц,

вследствие чего понятно, что при быстрых

колебаниях должно теряться больше

энергии, чем при медленных. Поэтому

поглощение, как правило, усиливается

пропорционально частоте, т. е. много

медленнее, чем рассеяние. В чистых газах

и жидкостях рассеяние отсутствует и

затухание определяется только поглощением.

При этом коэффициент поглощения

пропорционален квадрату частоты. Поэтому

поглощение звука в газах и жидкостях

характеризуют величиной

![]() .

Эта величина, как правило, в жидкостях

меньше, чем в газах, а в твердых телах

меньше, чем в жидкостях.

.

Эта величина, как правило, в жидкостях

меньше, чем в газах, а в твердых телах

меньше, чем в жидкостях.

Оба вида потерь затрудняют контроль материалов, но по-разному. Чистое поглощение ослабляет прошедшую энергию или отражение (эхо) от дефекта и от задней стенки. Для компенсации этого можно применить повышенную мощность излучения и увеличить усиление, а также воспользоваться меньшим поглощением при работе с низкими частотами. Гораздо больше трудностей создает рассеяние, так как при эхо-методе ослабляются не только амплитуда отражения от дефекта и задней стенки, но и появляются многочисленные отражения, соответствующие разному времени прихода волн—так называемый шум (дословно «трава»), в котором настоящее эхо иногда тонет. Рассеяние можно сравнить с действием тумана, в котором водителю автомобиля мешает свет своих собственных фар и он ничего не может видеть. Очевидно, что эти помехи нельзя преодолеть увеличением излучаемой мощности или повышением усиления, так как одновременно с этим будет увеличиваться и уровень шума. Здесь может помочь только переход в область более низких частот, причем ввиду уменьшающейся фокусировки звука и из-за возрастания длины импульсов выявляемость малых дефектов имеет свой естественный непреодолимый предел.

Расчетное изменение звукового давления в плоской волне, которое уменьшается только вследствие ослабления, можно представить в виде экспоненциальной функции. При этом акустической характеристикой cреды является коэффициент затухания , который выражается в м-1.

Зная коэффициент затухания, можно определить амплитуду смещения и интенсивность колебаний в любом сечении из соотношений:

![]()

![]() (1.40)

(1.40)

![]() (1.41)

(1.41)

где A0 и Ах - амплитуды смещения, а I0 и Ix - интенсивность колебаний в сечениях x0 и x соответственно.

Коэффициент затухания cреды определяется расстоянием, на котором амплитуда плоской волны уменьшается в е раз, и представляет собой сумму коэффициентов поглощения п и рассеяния p:

![]() (1.42)

(1.42)

Поперечные волны обычно затухают сильнее продольных (рисунок 1.12), особенно в пластмассах. Однако невозможно, как считают некоторые практики, определить коэффициент затухания поперечных волн путем измерения коэффициента затухания продольных волн удвоенной частоты. Упругое сопротивление материала относительному изменению положения (как в случае поперечных волн) существенно отличается от упругого сопротивления изменению объема (как в случае продольных волн).

С повышением температуры затухание, как правило, усиливается, особенно в пластмассах.

По литературным данным сталь при температуре превращения (721°С) должна иметь максимум затухания звука.

В

случае поверхностных волн, волн в

пластинах и волн в прутках добавляется

еще одно ослабляющее влияние —

шероховатость направляющих поверхностей,

что может быть формально учтено

добавлением к коэффициенту

![]() некоторой величины. Снижение амплитуды

и в этом случае будет подчиняться

экспоненциальному закону.

некоторой величины. Снижение амплитуды

и в этом случае будет подчиняться

экспоненциальному закону.

Если

при обнаружении мелких дефектов хотят

избежать затухания в материале,

используя более низкие частоты, то это

может дать лишь ограниченный эффект:

имеется лишь одна оптимальная частота,

так как одновременно убывает и влияние

дефекта на звуковое поле. Например, в

случае сферического дефекта, диаметр

которого много меньше длины волны

![]() ,

амплитуда эхо-сигнала по Рэлею изменяется

пропорционально отношению

,

амплитуда эхо-сигнала по Рэлею изменяется

пропорционально отношению

![]() .

.

Рассмотрим механизм затухания звука в наиболее распространенных металлах. Они имеют поликристаллическое строение, и затухание в них определяется в основном рассеянием, связанным с упругой анизотропией. Это явление характеризуется зависимостью скорости и затухания звука от направления распространения волны относительно кристаллографических осей.

В металле кристаллы ориентированы случайным образом, поэтому при переходе ультразвука из одного кристалла в другой его скорость может изменяться в различной степени. В результате происходят частичное отражение, преломление ультразвука и трансформация типов волн. При наличии рассеяния звука результирующее звуковое поле можно представить в виде суммы первичной звуковой волны (существовавшей в отсутствие препятствий) и рассеянной (вторичной волны), возникшей в результате взаимодействия первичной волны с препятствием. При наличии многих препятствий волны, рассеянные каждым из них, рассеиваются повторно и многократно другими препятствиями. Доля рассеянной энергии зависит главным образом от отношения длины упругой волны к среднему размеру кристаллита, а также от степени упругой анизотропии металла.

Поскольку затухание и в частности рассеяние звука в материале является существенным препятствием для проведения ультразвукового контроля и во многих случаях вообще ограничивает его применимость, представляет большой практический интерес возможность оценки влияния кристаллической структуры вещества на затухание. До общего решения здесь еще очень далеко, так как этому препятствуют и теоретические трудности, и возможности техники измерений; к тому же бесспорно, что кроме величин, поддающихся непосредственному измерению (например, размера зерна и анизотропии), здесь сказываются и многочисленные другие параметры, более трудно поддающиеся регистрации. Сюда относятся, например, свойства границ зерен и внутренние напряжения. К тому же даже величина зерна не является четким понятием, как это видно по микрошлифам сталей, имеющих сложную структуру.

Четкой закономерности поэтому можно ожидать только при простых структурах лишь с одним видом и одной формой кристаллов при минимально возможном количестве загрязнений. При этом речь не обязательно должна идти о чистых металлах. Сплавы с истинными твердыми растворами не являются исключением. В таких случаях наблюдается легко выявляемое влияние анизотропии и размеров зерна. Например, если сравнить два образца из алюминиевого и латунного литья с одинаковой величиной зерна, то затухание в латуни будет много сильнее, чем в алюминии. Если далее взять две пробы одного и того же вещества с различной величиной зерна, то окажется, что у латуни изменение затухания в зависимости от величины зерна будет выражено много сильнее, чем у алюминия. Последнее сопоставление можно провести не при большей величине зерна, а при меньшей длине волны. Таким образом, большее отношение диаметра зерна к длине волны дает тем более сильное затухание, чем сильнее выражена анизотропия.

Подтверждается слабое затухание в чистых легких металлах и в алюминиевомедном сплаве с небольшим содержанием меди. При этом для контроля материалов размер зерна (мелкое или крупное) не имеет значения.

За железом начинаются вещества с сильной анизотропией, из которых особые трудности создают цветные металлы. Латунь известна как наиболее анизотропный материал (после аустенита).

Железо практически применяется только легированное углеродом и другими металлами в виде стали. Влияние величины зерна здесь значительно, что, собственно, и является причиной того, что при контроле стали в основном приходится ограничиваться частотами ниже 5 МГц.

В сталях обычно не наблюдается простой структуры с одним приблизительно одинаковым размером зерен и кристаллами одного типа. Вместо размера зерна вначале приходится подставлять размер наибольшего встречающегося элемента структуры.

Особенно заметное уменьшение ослабления звука в большинстве металлов наблюдается при разрушении литой структуры в процессе обработки давлением, независимо от того будет ли она горячей или холодной, например при ковке, прокатке, прессовании профилей и т. д. В некоторой небольшой части этот эффект может быть объяснен действительным уплотнением структуры вследствие уменьшения объема пор. Однако главным фактором оказывается процесс измельчения крупных зерен литого состояния при обработке давлением, вследствие чего уменьшается рассеяние.

Уменьшение объема пор проявляется в ряде случаев непосредственно в увеличении плотности: например, литая медь имеет плотность 8,3—8,9, а при обработке на молотах плотность увеличивается до 8,9—9,0. Поскольку по-ристость снижает скорость звука, уплотнение можно было бы определять также и по повышению скорости звука.

У цветных металлов и высоколегированных сталей эффект обработки давлением особенно сильно сказывается на ослаблении звука. Перед обработкой давлением часто даже при небольших толщинах эти материалы являются непроницаемыми для звука, а уже после первого прохода при прокатке они становятся хорошо проницаемыми. Поэтому сильные помехи в таких веществах создают те участки готового изделия, где литая структура, ввиду недостаточной степени деформации, еще не полностью разрушена. Особое состояние кристаллизации, например аустенитная структура, само по себе значения не имеет: важно только то, является ли эта структура литой или деформированной. Так, например, материал аустенитных труб является очень хорошо проницаемым, однако аустенитные сварные швы в общем случае пропускают звук очень плохо, потому что они имеют литую структуру.

Необходимо отметить, что улучшенные механические свойства центробежного литья но сравнению с литьем в кокиль, в песчаные формы и непрерывным литьем сразу же выявляются по прохождению ультразвука в нем: оно имеет лучшую проницаемость для ультразвука и поэтому лучше поддается контролю. Это наблюдается не только в литейном чугуне, но и в цветных металлах.

В общем можно отметить, что большим затуханием ультразвука характеризуются такие металлы, как медь, цинк, никель; малым затуханием - вольфрам, магний, алюминий.

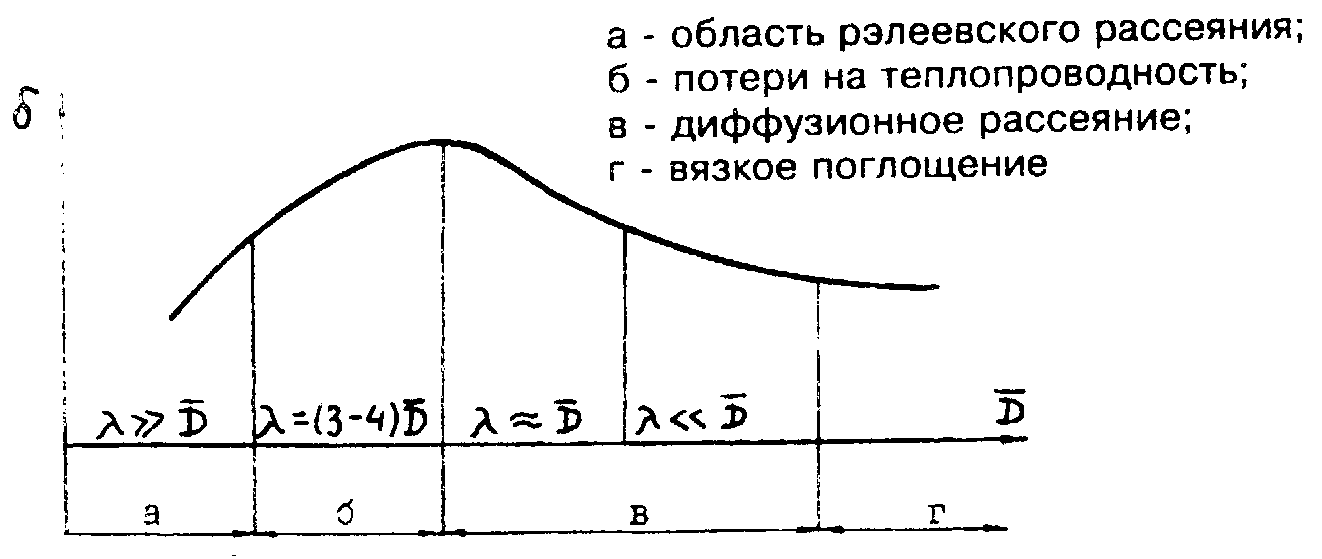

Рассмотрим

влияние соотношения средней величины

зерен

![]() и

длины волны

на коэффициент рассеяния. Установлено

(Л.Г.Меркуловым и др.), что при соотношении

и

длины волны

на коэффициент рассеяния. Установлено

(Л.Г.Меркуловым и др.), что при соотношении

![]() происходит

рассеяние волны зернами как мелкими

частицами, и затухание определяется

выражением

происходит

рассеяние волны зернами как мелкими

частицами, и затухание определяется

выражением

![]() (1.43)

(1.43)

где c1 и c2 - постоянные.

При

![]() затухание определяется в основном

поглощением. Наибольшее рассеяние при

затухание определяется в основном

поглощением. Наибольшее рассеяние при

![]() ,

причем оно достигает максимума в

интервале

,

причем оно достигает максимума в

интервале

![]() Для средних соотношений указанных

величин

Для средних соотношений указанных

величин

![]() коэффициент рассеяния пропорционален

коэффициент рассеяния пропорционален

![]()

В

![]()

Рисунок

1.15 – Зависимость затухания ультразвука

от соотношения средней величины зерна

![]() и

длины волны

и

длины волны

![]() .

.

На высоких частотах рассеяние звука на кристаллитах в поликристаллических твердых телах позволяет обнаруживать области крупнозернистости. Это явление часто носит негативный характер, так как создает мешающий фон или структурный шум при УЗ-дефектоскопии.

Для практики контроля изделий изложенные результаты можно обобщить в следующем упрощенном виде:

- рассеяние в каком-либо веществе быстро увеличивается с увеличением размера зерна или уменьшением длины волны звука, если размеры зерна сопоставимы с 1/10 длины волны или несколько больше. Однако существенные помехи при этом возникают только в том случае, если материал располагается достаточно далеко вправо в ряду анизотропии;

- в сложных структурах за размер зерна при этом следует принимать размер наибольшего встречающегося элемента структуры, т.е. средний размер зерна;

- литая структура даже при том же размере зерна создает более сильное ослабление звука, чем деформированная;

- затухание можно существенно ослабить переходом на более низкие частоты, однако такой путь перспективен только тогда, когда наименьшие выявляемые дефекты все же еще намного больше размера зерна или же коэффициент отражения от дефектов велик по сравнению с коэффициентом рассеяния в структуре.

Истинное поглощение в кристаллах по новым представлениям объясняется колебаниями дислокаций в решетках, поглощающими много энергии, а также взаимодействиями в самой кристаллической решетке. Эта теория объясняет также увеличение затухания при нагружении на сжатие или растяжение и усталость материалов.