- •1. Способы акустического контакта с объектом контроля и особенности сканирования объектов. Достижение стабильного акустического контакта.

- •2. Физический смысл и взаимосвязь основных величин, характеризующих акустические волны. Закон Гука и его место в акустике.

- •3. Волновое уравнение для бегущих и стоячих волн. Интенсивность и энергия звуковых волн.

- •4. Продольные, поперечные и поверхностные волны. Способы их возбуждения и скорости распространения.

- •5. Нормальные волны. Особенности возбуждения и распространения.

- •6. Отражение и преломление акустических волн на границах раздела сред. Трансформация волн. Критические углы.

- •Коэффициенты отражения и прохождения по амплитуде

- •7. Отражение и прохождение акустических волн при нормальном падении на границу двух сред, разделенных тонким слоем. Просветление границы.

- •8. Отражение от свободной границы твердого тела. Обменные

- •9. Механизм затухания волн в различных средах. Поглощение и рассеяние волн, их зависимость от структуры среды и частоты колебаний.

- •10. Дифракция и поляризация акустических волн.

- •11. Физическая сущность пьезоэффекта. Электрические, механические и пьезоэлектрические свойства пьезоматериалов.

- •12. Основные характеристики преобразователей и способы их определения.

- •13. Структура пьезопреобразователей и назначение отдельных элементов. Классификация преобразователей.

- •14. Особенности и характеристики фокусирующих преобразователей.

- •15. Широкополосные преобразователи (конструктивные особенности, характеристики, способы расширения полосы пропускания частот).

- •16. Устройство, принцип действия и возможности эма-преобразователей.

- •17. Коэффициенты преобразования, способы их повышения.

- •18. Акустическое поле дискового преобразователя.

- •19. Особенности расчета акустического поля преобразователя через мнимый излучатель (прямых и наклонных).

- •20. Классификация и физическая сущность основных методов акустического контроля. Преимущества и недостатки акустического контроля, области применения.

- •21. Физические основы эхо-метода контроля. Электроакустический тракт дефектоскопа.

- •22. Основные типы искусственных дефектов. Расчет акустического тракта. Ард-диаграммы и их применение.

- •23. Характеристики эхо-метода контроля: глубина прозвучивания, мертвая зона, разрешающая способность. Способы улучшения характеристик.

- •24. Чувствительность эхо-метода контроля и способы ее повышения.

- •25. Структура и принцип действия эхо-импульсного дефектоскопа (требования к узлам).

- •26. Особенности повышения чувствительности эхо-метода при высоком уровне помех.

- •27. Помехи при эхо-методе контроля и способы их уменьшения.

- •28. Способы определения координат и оценка размеров и формы дефектов при эхо-методе контроля

- •29. Теневой метод контроля. Физические основы метода. Оценка изменения уровня сигнала в зависимости от величины дефекта и параметров объекта контроля.

- •30. Особенности аппаратуры для реализации теневых методов контроля. Помехи при теневом контроле и способы их уменьшения.

- •31. Зеркально-теневой метод контроля. Схемы прозвучивания. Оценка результатов контроля.

- •33. Погрешности эхо-импульсных толщиномеров и способы их уменьшения.

- •34. Источники появления волн акустической эмиссии и параметры эмиссии. Метод контроля с использованием аэ.

- •35. Особенности аппаратуры для регистрации аэ. Применение метода аэ при испытаниях и эксплуатации изделий, при контроле процессов сварки, резания.

- •36. Особенности акустического контроля неметаллических и композиционных многослойных конструкций. Сущность, аппаратура и область применения метода свободных колебаний.

- •37. Импедансный метод контроля. Основы метода, аппаратура, возможности и область применения.

- •38. Велосимметрический и акустико-топографический методы контроля. Основы методов, аппаратура, возможности и область применения.

- •39. Акустический контроль физико-механических характеристик материалов (твердость, прочность). Особенности методики и аппаратуры.

- •40. Особенности акустического контроля физико-механических характеристик объектов по изменению скорости и затуханию волн (структура металлов, коррозия).

- •41. Акустический контроль поверхностных характеристик материалов (шероховатость, поверхностно упрочненные слои).

- •42. Методика настройки дефектоскопа по стандартным и контрольным образцам при контроле различных объектов.

- •43. Измеряемые характеристики и признаки дефектов.

- •44. Методы распознавания типа дефектов (по условным размерам, по коэффициенту формы).

- •45. Методы распознавания типа дефектов (по параметрам трансформированных и дифрагированных волн).

- •46. Методы визуализации акустических полей: особенности, разрешение, аппаратура.

- •47. Бесконтактные методы возбуждения и приема акустических волн.

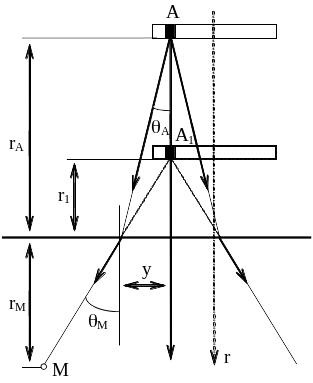

19. Особенности расчета акустического поля преобразователя через мнимый излучатель (прямых и наклонных).

20. Классификация и физическая сущность основных методов акустического контроля. Преимущества и недостатки акустического контроля, области применения.

Акустическими методами называют методы, основанные на применении упругих колебаний, возбуждаемых или возникающих в объекте контроля.

Согласно ГОСТ 23829-85 все акустические методы делят на две большие группы: активные методы, использующие излучение и прием акустических колебаний и волн, и пассивные методы, основанные только на приеме колебаний и волн.

Активные методы, в которых используют бегущие волны, делят на две подгруппы: методы прохождения и отражения. Методы прохождения предполагают наличие двух преобразователей - излучающего и приемного, расположенных по разные стороны объекта контроля или контролируемого участка. Применяют как непрерывное, так и импульсное излучение. К этой группе относят три основных метода контроля.

Теневой метод, основанный на анализе уменьшения амплитуды прошедшей волны, из-за наличия дефекта.

Временной теневой метод, основанный на анализе увеличения времени прохождения упругих колебаний, из-за наличия дефекта в объекте.

Велосимметрический метод, основанный на анализе влияния дефектов на скорость распространения упругих волн в изделии и длину пути волн между излучателем и приемником колебаний.

Методы отражения реализуются посредством одного или двух преобразователей и основаны на анализе параметров отраженных от поверхности раздела двух сред импульсов акустических волн. Практическое применение нашли следующие методы.

Эхоимпульсный метод, при котором анализируются параметры акустических импульсов, отраженных от дефектов и поверхностей объекта контроля.

Эхозеркальный метод использует отражение импульсов от дефектов и донной поверхности объекта с последующим их анализом. Реализуется посредством двух преобразователей, располагающихся по одну или по обе стороны контролируемого объекта.

Реверберационный метод, основанный на анализе длительности объемной реверберации (послезвучания) импульсов в контролируемом слое объекта. Предназначен для контроля слоистых конструкций. На участках с некачественным соединением слоев отражательная способность границ улучшается и длительность реверберации увеличивается.

В практике контроля нашли применение методы, использующие принципы и прохождения, и отражения.

Зеркально-теневой метод, основанный на анализе акустических импульсов после двукратного или многократного их прохождения через объект и регистрации дефектов по обусловленному ими изменению амплитуды сигнала, отраженного от донной поверхности. По физической сущности этот метод близок к теневому, а по технике выполнения - к методам отражения.

Аналогичным образом реализуются комбинированные эхо-теневой и эхосквозной методы контроля.

Все рассмотренные методы могут быть классифицированы по типу регистрируемой величины: амплитуда сигнала, амплитуда и фаза волны, амплитуда и время прохождения импульса и т.д.

Существенно отличается от рассмотренных выше импедансный метод, основанный на зависимости полного механического сопротивления (импеданса) участка контролируемого объекта от качества соединения между собой отдельных его элементов. Об изменении импеданса судят по характеристикам колебаний преобразователя: частоте, амплитуде, фазе. В качестве преобразователей используются стержни с пьезопластинами на торцах.

При использовании стоячих волн возбуждаются свободные или вынужденные колебания объекта контроля в целом либо его части. Свободные колебания возбуждаются путем механического удара, а вынужденные путем воздействия гармонической силы. Состояние объекта анализируется по собственной частоте свободных колебаний или резонансам вынужденных колебаний.

Метод свободных колебаний заключается в том, что в контролируемом объекте или его части возбуждают колебания посредством вибратора и анализируют спектр возбуждаемых частот. В дефектных изделиях спектр, как правило, смещается в высокочастотную сторону.

Акустико-топографический метод относится к методам вынужденных колебаний и основан на регистрации распределения амплитуд упругих колебаний на поверхности контролируемого объекта с помощью, например, порошка, нанесенного на поверхность. Для бездефектного объекта картина на поверхности получается четкой и непрерывной, а при наличии дефекта узловые линии искажаются.

Резонансный метод используется в основном в толщинометрии. В объекте контроля возбуждают вынужденные колебания и анализируют параметры колебаний системы “объект контроля - преобразователь” при резонансах или вблизи них. Данный метод применяют для определения модулей упругости материала по резонансным частотам продольных, изгибных или крутильных колебаний образцов .

Из пассивных методов следует выделить акустико-эмиссионный метод, использующий бегущие волны. Явление акустической эмиссии заключается в излучении упругих волн самим материалом в результате внутренней динамической перестройки его структуры. Наиболее характерные источники АЭ - это возникновение и развитие трещин, фазовые превращения, движение скоплений дислокаций. Преобразователи, контактирующие с изделием, принимают упругие волны и позволяют установить местоположение источника.

Методами, основанными на возбуждении стоячих волн или колебаний объекта контроля, являются вибрационно-диагностический и шумодиагноcтический. В первом из них анализируют параметры вибрации, возникающей при работе какой-либо отдельной детали или узла (подшипника, лопатки турбины и т.п.), с помощью вибропреобразователей, во втором изучают спектр шумов работающего механизма посредством микрофонных приемников.

Все рассмотренные методы можно разделить по частотному признаку на низкочастотные и высокочастотные. К первым относятся методы, использующие колебания в звуковом и низкочастотном ультразвуковом диапазоне частот. Ко вторым - методы с колебаниями от нескольких сот килогерц до 5 107 Гц. Эти методы принято называть ультразвуковыми.

Эффективность любого вида неразрушающего контроля определяется универсальностью, достигаемыми метрологическими и эксплуатационными характеристиками при решении конкретных задач, а также обеспечением безопасных условий труда обслуживающего персонала.

К преимуществам неразрушающего контроля акустическими методами следует отнести:

- высокую чувствительность, позволяющую выявлять мелкие дефекты;

- большую проникающую способность, обеспечивающую обнаружение внутренних дефектов в крупногабаритных изделиях;

- возможность определения координат дефектов;

- практически мгновенную индикацию дефектов, позволяющую автоматизировать контроль;

- простоту и высокую производительность контроля;

- возможность контроля при одностороннем доступе к объекту;

- возможность оперативного контроля без отбора проб с получением результатов анализа в момент измерений;

- почти полную безопасность работы оператора и окружающего персонала;

- возможность контроля и измерения большого числа физических и физико-механических параметров материалов и изделий.

Применение акустического контроля ограничивают следующие факторы:

- неоднородность внутренней структуры материала, что вызывает сильное рассеяние ультразвуковых волн, ослабляет полезный сигнал и приводит к появлению шумов;

- сложность формы и малые размеры изделий, что затрудняет ввод УЗ-волн и требует разработки специальных методик контроля;

- грубая поверхность объекта, которая снижает чувствительность контроля и затрудняет стабилизацию контакта;

- наличие элемента субъективности при оценке размеров и характера выявленных дефектов.