- •1. Способы акустического контакта с объектом контроля и особенности сканирования объектов. Достижение стабильного акустического контакта.

- •2. Физический смысл и взаимосвязь основных величин, характеризующих акустические волны. Закон Гука и его место в акустике.

- •3. Волновое уравнение для бегущих и стоячих волн. Интенсивность и энергия звуковых волн.

- •4. Продольные, поперечные и поверхностные волны. Способы их возбуждения и скорости распространения.

- •5. Нормальные волны. Особенности возбуждения и распространения.

- •6. Отражение и преломление акустических волн на границах раздела сред. Трансформация волн. Критические углы.

- •Коэффициенты отражения и прохождения по амплитуде

- •7. Отражение и прохождение акустических волн при нормальном падении на границу двух сред, разделенных тонким слоем. Просветление границы.

- •8. Отражение от свободной границы твердого тела. Обменные

- •9. Механизм затухания волн в различных средах. Поглощение и рассеяние волн, их зависимость от структуры среды и частоты колебаний.

- •10. Дифракция и поляризация акустических волн.

- •11. Физическая сущность пьезоэффекта. Электрические, механические и пьезоэлектрические свойства пьезоматериалов.

- •12. Основные характеристики преобразователей и способы их определения.

- •13. Структура пьезопреобразователей и назначение отдельных элементов. Классификация преобразователей.

- •14. Особенности и характеристики фокусирующих преобразователей.

- •15. Широкополосные преобразователи (конструктивные особенности, характеристики, способы расширения полосы пропускания частот).

- •16. Устройство, принцип действия и возможности эма-преобразователей.

- •17. Коэффициенты преобразования, способы их повышения.

- •18. Акустическое поле дискового преобразователя.

- •19. Особенности расчета акустического поля преобразователя через мнимый излучатель (прямых и наклонных).

- •20. Классификация и физическая сущность основных методов акустического контроля. Преимущества и недостатки акустического контроля, области применения.

- •21. Физические основы эхо-метода контроля. Электроакустический тракт дефектоскопа.

- •22. Основные типы искусственных дефектов. Расчет акустического тракта. Ард-диаграммы и их применение.

- •23. Характеристики эхо-метода контроля: глубина прозвучивания, мертвая зона, разрешающая способность. Способы улучшения характеристик.

- •24. Чувствительность эхо-метода контроля и способы ее повышения.

- •25. Структура и принцип действия эхо-импульсного дефектоскопа (требования к узлам).

- •26. Особенности повышения чувствительности эхо-метода при высоком уровне помех.

- •27. Помехи при эхо-методе контроля и способы их уменьшения.

- •28. Способы определения координат и оценка размеров и формы дефектов при эхо-методе контроля

- •29. Теневой метод контроля. Физические основы метода. Оценка изменения уровня сигнала в зависимости от величины дефекта и параметров объекта контроля.

- •30. Особенности аппаратуры для реализации теневых методов контроля. Помехи при теневом контроле и способы их уменьшения.

- •31. Зеркально-теневой метод контроля. Схемы прозвучивания. Оценка результатов контроля.

- •33. Погрешности эхо-импульсных толщиномеров и способы их уменьшения.

- •34. Источники появления волн акустической эмиссии и параметры эмиссии. Метод контроля с использованием аэ.

- •35. Особенности аппаратуры для регистрации аэ. Применение метода аэ при испытаниях и эксплуатации изделий, при контроле процессов сварки, резания.

- •36. Особенности акустического контроля неметаллических и композиционных многослойных конструкций. Сущность, аппаратура и область применения метода свободных колебаний.

- •37. Импедансный метод контроля. Основы метода, аппаратура, возможности и область применения.

- •38. Велосимметрический и акустико-топографический методы контроля. Основы методов, аппаратура, возможности и область применения.

- •39. Акустический контроль физико-механических характеристик материалов (твердость, прочность). Особенности методики и аппаратуры.

- •40. Особенности акустического контроля физико-механических характеристик объектов по изменению скорости и затуханию волн (структура металлов, коррозия).

- •41. Акустический контроль поверхностных характеристик материалов (шероховатость, поверхностно упрочненные слои).

- •42. Методика настройки дефектоскопа по стандартным и контрольным образцам при контроле различных объектов.

- •43. Измеряемые характеристики и признаки дефектов.

- •44. Методы распознавания типа дефектов (по условным размерам, по коэффициенту формы).

- •45. Методы распознавания типа дефектов (по параметрам трансформированных и дифрагированных волн).

- •46. Методы визуализации акустических полей: особенности, разрешение, аппаратура.

- •47. Бесконтактные методы возбуждения и приема акустических волн.

16. Устройство, принцип действия и возможности эма-преобразователей.

Работа данных преобразователей основана на действии одновременно всех трех эффектов электромагнитного поля в ферромагнитных металлах.

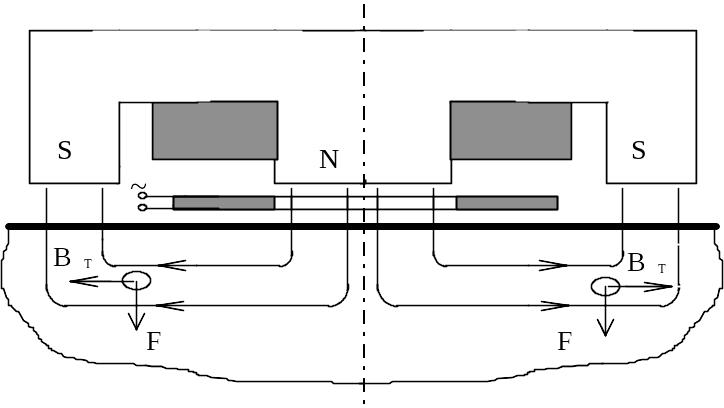

Рассмотрим принцип действия и конструкции ЭМА-преобразователей. В приведенной схеме преобразователь состоит из электромагнита 3 (рисунок 1, а), питаемого постоянным током, и катушки 2, питаемой переменным током. В преобразователе магнитное поле с индукцией Bn в зоне действия вихревых токов расположено по нормали к поверхности изделия. Вихревой ток же в изделии создает катушка 2. Сила F, которая определяет смещение точек cреды, направлена в этом случае по касательной к поверхности, т.е. возбуждаются поперечные акустические волны.

Как видно из схемы преобразователя (рисунок 1, б), магнитное поле Bт направлено по касательной к поверхности изделия, поэтому в изделии будут возникать продольные волны.

Акустическое напряжение в изделии можно выразить через суммарное действие всех трех эффектов для ферромагнитных металлов

![]() (2)

(2)

где Tэ, Tм и Tc - составляющие напряжения, вызванные электродинамическим, магнитным и магнитострикционным эффектом соответственно; Н - напряженность магнитного поля катушки; - относительная магнитная проницаемость материала; =-1 - для парамагнетиков и =a/H0 - для ферромагнетиков; а - магнитострикционная постоянная; H0 - напряженность постоянного поля подмагничивания; l - безразмерный параметр, равный отношению волновых чисел акустической и электромагнитной волн.

а)

Рисунок 1 – Схемы ЭМА- преобразователей для возбуждения волн различного типа

Чувствительность ЭМА-преобразователей примерно в 1000 раз меньше, чем пьезопреобразователя при контроле иммерсионным способом.

С помощью ЭМА-преобразователей могут быть возбуждены самые различные типы волн. Как видно из приведенных схем, продольные и поперечные волны могут быть возбуждены раздельно, если токовые катушки располагать над такими участками поля магнитной индукции, где существует только одна нормальная или тангенциальная его составляющие.

Возможно возбуждение волн Рэлея и Лэмба, если расстояние между проводниками с одинаковым направлением тока сделать равным длине соответствующей волны.

С помощью ЭМА-преобразователей удается возбудить нормальные поперечные волны, что сложно сделать другими способами.

Важным достоинством ЭМА-метода является возможность его использования при высоких температурах.

Преимуществами ЭМА-преобразователей является более высокая чувствительность по сравнению с другими способами бесконтактного возбуждения на частотах, применяемых в дефектоскопии, широкополосностью, возможностью возбуждать волны разных типов, температуростойкостью. К недостаткам следует отнести громоздкость и малую чувствительность относительно пьезопреобразователей.

17. Коэффициенты преобразования, способы их повышения.

Коэффициент преобразования - это количественное выражение отношения между различными физическими величинами, измеренными на входной и выходной частях преобразователя. Коэффициенты преобразования при излучении и приеме определяются выражениями

(2.6)

(2.7)

где - нормальные напряжения (давления) на рабочей поверхности преобразователя; Uu , Uп - напряжение генератора, возбуждающего преобразователь и напряжение на входном сопротивлении усилителя соответственно.

Для совмещенных преобразователей, т.е. когда излучение и прием ультразвука производят одним преобразователем, пользуются коэффициентом двойного преобразования. В общем случае режим двойного преобразования характеризуют четыре передаточные функции:

(2.8)

Как уже отмечалось, коэффициенты преобразования определяют чувствительность преобразователя.

Рассмотрим задачу определения амплитуды сигнала при акустическом контроле (методы отражения и прохождения). Амплитуда излученного акустического сигнала описывается выражением

(2.9)

В результате затухания акустическая волна испытывает ослабление при прохождении через промежуточные среды, объект контроля и зону дефектов. Влияние этих факторов учитывается коэффициентом или функцией . В результате чего амплитуда пришедшей к приемнику волны составляет

(2.10)

Отсюда амплитуда сигнала на входе приемника дефектоскопа определяется выражением

(2.11)

Видно, что расчет функции ослабления сигнала представляет собой задачу об акустическом тракте, а расчет коэффициента двойного преобразования - задачу об электроакустическом тракте дефектоскопа. Сигнал с преобразователя усиливается в усилителе дефектоскопа до значения , при этом

(2.12)

где Kу - коэффициент усиления приемного тракта.

Реальная величина Uc должна быть достаточной для регистрации сигнала на экране ЭЛТ или другом индикаторе.