- •Неотложные состояния в клинике внутренних болезней

- •Часть 1.

- •1. Астматический статус

- •2. Пневмоторакс

- •3. Тромбоэмболия легочной артерии

- •4. Токсический отек легких

- •5. Внезапная смерть

- •6. Кровохарканье и легочное кровотечение

- •Дифференциальный диагноз легочного и желудочного кровотечения.

- •7. Кровотечение из варикозно-расширенных вен

- •Эндоскопическое лечение.

- •8. Желудочно-кишечные кровотечения

- •9. Перфорация язвы

- •10. Пенетрация язвы

- •11. Острая диарея

- •Патогенетическая классификация острой диареи.

- •Лечение.

- •Принципы лечения диареи (по Парфенову а.И., 2007).

- •Антибактериальная терапия при лечении инфекционной диареи.

- •12. Кишечная колика

- •13. Печеночная колика

- •14. Почечная колика

- •15. Синдром «острого живота»

- •16. Напряженный асцит

- •17. Коматозные состояния

- •Классификация ком в зависимости от причин.

- •Прекома

- •Кома III степени («атоническая»)

- •Кома IV степени (запредельная)

- •17.1 Печеночная кома

- •17.2 Уремическая кома

- •17.3 Эклампсическая кома

- •17.4 Диабетические комы

- •17.4.1 Диабетическая кетоацидотическая кома.

- •17.4.2 Гиперосмолярная (гипергликемическая, неацидотическая) кома.

- •17.4.3 Лактоацидотическая кома.

- •17.4.4 Гипогликемическая кома.

- •18. Анафилактический шок

- •20. Реактивные состояния и психозы

- •21. Судорожный синдром

- •22. Острые отравления

- •22.1 Острое отравление окисью углерода.

- •22.2 Отравление этиленгликолем.

- •22.3 Острое отравление метиловым спиртом.

- •22.4 Отравление ядовитыми грибами

- •23. Тестовый контроль

- •24. Ситуационные задачи

- •25. Ответы к тестовым заданиям

- •26. Приложения

- •Промывание желудка.

- •Осложнения

4. Токсический отек легких

Токсический отек легких (ТОЛ) – симптомокомплекс, развивающийся при тяжелых ингаляционных отравлениях ядами удушающего и раздражающего действия, многие из которых обладают высокой токсичностью.

К подобного рода ядам относятся пары некоторых кислот (серная, соляная), хлор, сероводород, озон. Возникновение ТОЛ может быть обусловлено ингаляционным воздействием окислителей ракетного топлива (фтор и его соединения, азотная кислота, окислы азота), интоксикацией горючими смесями (диборан, аммиак и др.).

Патогенез ТОЛ нельзя считать окончательно выясненным. Токсический отек легких имеет ряд особенностей:

- имеется выраженный рефлекторный период;

- сочетается с признаками химического отека легочной ткани, слизистой дыхательных путей;

- наблюдается комбинированный характер поражения, слагающийся из симптоматики поражения органов дыхания и проявлений резорбтивного действия яда.

Основными звеньями патогенеза токсического отека легких являются повышение проницаемости и нарушение целостности легочных капилляров при участии гистамина, активных глобулинов и других веществ, освобождающихся или образующихся в ткани при действии на нее раздражителей, при этом постепенно нарастают гипоксемия и гиперкапния. В тканях накапливаются кислые продукты метаболизма, падает резервная щелочность и рН сдвигается в кислую сторону.

Клиника.

Различают две формы токсического отека легких: развитую или завершенную и абортивную. При развитой форме наблюдается последовательное развитие пяти периодов:

1) начальные явления (рефлекторная стадия);

2) скрытый период;

3) период нарастания отека;

4) период завершенного отека;

5) период обратного развития или осложнений ТОЛ.

Абортивная форма характеризуется сменой четырех периодов:

1) начальные явления;

2) скрытый период;

3) период нарастания отека;

4) период обратного развития или осложнений ТОЛ.

Кроме двух основных, выделяют так называемый «немой отек», который выявляется только при рентгенологическом исследовании легких.

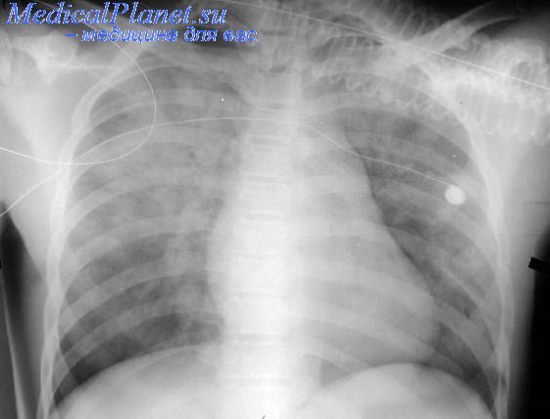

1. Период рефлекторных расстройств развивается тотчас за воздействием токсического вещества и характеризуется легкими явлениями раздражения слизистых оболочек дыхательных путей: небольшой кашель, боли в груди. В некоторых случаях может наступить рефлекторная остановка дыхания и сердечной деятельности. Как правило, на рентгенограме наблюдаются двусторонние симметричные затенения, усиление бронхолегочного рисунка, расширение корней легких (рис.10).

Рисунок 10. Рентгенограмма органов грудной клетки с признаками двустороннего токсического отека легких.

2. Период стихания явлений раздражения (скрытый период) может иметь различную продолжительность (от 2 до 24 ч), чаще 6-12 ч. В этом периоде пострадавший чувствует себя здоровым, но при тщательном обследовании можно отметить первые симптомы нарастающей кислородной недостаточности: одышку, цианоз, лабильность пульса, снижение систолического артериального давления.

3. Период нарастания отека легких проявляется выраженным нарушением дыхательной функции. В легких выслушиваются звонкие мелкопузырчатые влажные хрипы и крепитация. Наблюдается повышение температуры, нейтрофильный лейкоцитоз, может развиться коллапс. При рентгенологическом исследовании в этом периоде можно отметить нечеткость, размытость легочного рисунка, плохо дифференцируются мелкие разветвления кровеносных сосудов, отмечается некоторое утолщение междолевой плевры. Корни легких несколько расширены, имеют нечеткие контуры (рис.11).

4. Период завершенного отека (наблюдается только в развитой форме отека легких) соответствует дальнейшему прогрессированию патологического процесса, в течении которого различают два типа: «синей гипоксемии» и «серой гипоксемии».

При «синем» типе ТОЛ отмечаются выраженный цианоз кожи и слизистых оболочек, резко выраженная одышка – до 50-60 дыханий в минуту. Кашель с отделением большого количества пенистой мокроты, часто с примесью крови. При аускультации – масса разнокалиберных влажных хрипов. При усугублении состояния «синей гипоксемии» наблюдается развернутая картина «серой гипоксемии», которая отличается большей степенью тяжести в связи с присоединением выраженных сосудистых нарушений. Кожные покровы приобретают бледно-серую окраску. Лицо покрыто холодным потом. Конечности холодны на ощупь. Пульс становится частым и малым. Отмечается падение артериального давления. Иногда процесс может начаться сразу по типу «серой гипоксемии». Этому могут способствовать физические нагрузки, длительная транспортировка пострадавшего. Со стороны сердечно-сосудистой системы наблюдаются явления ишемии миокарда и вегетативные сдвиги. В легких формируется буллезная эмфизема. Тяжелые формы отека легких могут приводить к смертельному исходу в течение одного-двух суток.

Рисунок 11. Рентгенологические признаки нарастания токсического отека легких.

5. Период обратного развития или осложнений. В легких случаях ТОЛ и при проведении своевременной интенсивной терапии наступает период обратного развития отека легких. В течение обратного развития отека постепенно уменьшаются кашель и количество отделяемой мокроты, стихает одышка. Регрессирует цианоз, ослабевают, а затем исчезают хрипы в легких. При рентгенологическом исследовании – нечеткость легочного рисунка и контуров корней легких. Через несколько дней происходит восстановление привычной рентгенологической картины легких, нормализуется состав периферической крови. Выздоровление может иметь значительную вариабельность в сроках от нескольких дней до нескольких недель. При выходе из ТОЛ может развиваться вторичный отек легких вследствие острой левожелудочковой недостаточности. В дальнейшем возможно развитие пневмонии и пневмосклероза. Помимо изменений со стороны легочной и сердечно-сосудистой системы, при ТОЛ нередко обнаруживаются изменения нервной системы. При отеке легких нередко отмечается повреждение и некоторое увеличение печени, нарастание уровня печеночных ферментов как при токсическом гепатите. Указанные изменения могут сохраняться довольно длительные сроки, нередко сочетаясь с функциональными расстройствами желудочно-кишечного тракта.

Лечение ТОЛ должно быть направлено на устранение чрезвычайной импульсации, снятие раздражающего действия отравляющих веществ, устранение гипоксии, уменьшение повышенной сосудистой проницаемости, разгрузку малого круга кровообращения, поддержание деятельности сердечно-сосудистой системы, устранение метаболических нарушений, предупреждение и лечение инфекционных осложнений.

Снятие раздражения дыхательных путей достигается ингаляциями противодымной смеси, соды, назначением кодеинсодержащих препаратов для подавления кашля.

Воздействие на нейро-рефлекторную дугу осуществляется вагосимпатическими новокаиновыми блокадами, нейролептаналгезией.

Устранение кислородного голодания достигается оксигенацией, улучшением и восстановлением проходимости дыхательных путей. Кислород дается длительно в виде 50-60% смеси под небольшим давленном (3-8 мм вод.ст.). С целью пеногашения ингаляция кислорода производится через этиловый спирт, спиртовой 10% раствор антифомсилана, водный 10% раствор коллоидного силикона. Аспирируют жидкость из верхних дыхательных путей. При необходимости возможна интубация и перевод больного на ИВЛ.

Воздействие на дыхательный центр достигается применением наркотиков. Препараты морфия уменьшают одышку, связанную с гипоксией мозга и возбуждением дыхательного центра. Это ведет к урежению и углублению дыхания, т.е. к его большей эффективности. По показаниям возможны повторные введение морфина.

Уменьшение проницаемости легочных капилляров достигается внутривенным введением 10 мл 10% раствора хлорида кальция, аскорбиновой кислота и рутина, введением глюкокортикоидов (100-125 мг суспензии гидрокортизона в/в), антигистаминных препаратов (1-2 мл 1% раствора димедрола в/м).

Разгрузка малого круга кровообращения может быть осуществлена в/в введением эуфиллина, депонированием крови (сидячее положение больного, венозные жгуты на конечности, в/в введением 0,5-1 мл 5% пентамина), назначением осмотических диуретиков (мочевина, 15% раствор маннита 300-400 мл в/в), салуретиков (40-120 мг фуросемида в/в). В отдельных случаях может быть эффективно венозное кровопускание в объеме 200-400 мл. При низком артериальном давлении, особенно коллапсе, кровопускание противопоказано. При отсутствии противопоказаний могут в/в вводиться сердечные гликозиды.

При ТОЛ часто наблюдается метаболический ацидоз, для устранения которого может быть эффективно введение бикарбоната натрия, трисамина.

Для лечения инфекционных осложнений назначаются антибактериальные средства.

Профилактика ТОЛ, в первую очередь, заключается в соблюдении правил техники безопасности особенно в замкнутых (с плохой вентиляцией) помещениях при работах, связанных с ингаляционным воздействием раздражающих веществ.