- •Неотложные состояния в клинике внутренних болезней

- •Часть 1.

- •1. Астматический статус

- •2. Пневмоторакс

- •3. Тромбоэмболия легочной артерии

- •4. Токсический отек легких

- •5. Внезапная смерть

- •6. Кровохарканье и легочное кровотечение

- •Дифференциальный диагноз легочного и желудочного кровотечения.

- •7. Кровотечение из варикозно-расширенных вен

- •Эндоскопическое лечение.

- •8. Желудочно-кишечные кровотечения

- •9. Перфорация язвы

- •10. Пенетрация язвы

- •11. Острая диарея

- •Патогенетическая классификация острой диареи.

- •Лечение.

- •Принципы лечения диареи (по Парфенову а.И., 2007).

- •Антибактериальная терапия при лечении инфекционной диареи.

- •12. Кишечная колика

- •13. Печеночная колика

- •14. Почечная колика

- •15. Синдром «острого живота»

- •16. Напряженный асцит

- •17. Коматозные состояния

- •Классификация ком в зависимости от причин.

- •Прекома

- •Кома III степени («атоническая»)

- •Кома IV степени (запредельная)

- •17.1 Печеночная кома

- •17.2 Уремическая кома

- •17.3 Эклампсическая кома

- •17.4 Диабетические комы

- •17.4.1 Диабетическая кетоацидотическая кома.

- •17.4.2 Гиперосмолярная (гипергликемическая, неацидотическая) кома.

- •17.4.3 Лактоацидотическая кома.

- •17.4.4 Гипогликемическая кома.

- •18. Анафилактический шок

- •20. Реактивные состояния и психозы

- •21. Судорожный синдром

- •22. Острые отравления

- •22.1 Острое отравление окисью углерода.

- •22.2 Отравление этиленгликолем.

- •22.3 Острое отравление метиловым спиртом.

- •22.4 Отравление ядовитыми грибами

- •23. Тестовый контроль

- •24. Ситуационные задачи

- •25. Ответы к тестовым заданиям

- •26. Приложения

- •Промывание желудка.

- •Осложнения

2. Пневмоторакс

Пневмоторакс – патологическое состояние, характеризующееся внезапным проникновением и скоплением воздуха в плевральной полости.

Классификация.

В зависимости от поврежденных анатомических структур выделяют следующие виды пневмоторакса:

закрытый – воздух в плевральную полость поступает через висцеральную плевру из поврежденного легкого;

открытый – воздух поступает через поврежденную грудную стенку и париетальную плевру из внешней среды;

клапанный пневмоторакс (вентильный) – воздух на вдохе проникает в плевральную полость, а на выдохе не выходит. Выделяют 2 вида клапанного пневмоторакса:

наружный клапанный – при нем мягкие ткани грудной стенки, через которые проходит раневой канал, действуют как клапан. При вдохе рана расширяется, края размыкаются, и воздух свободно поступает в плевральную полость. В момент выдоха края раны спадаются, и воздух не успевает выйти наружу.

внутренний клапанный – обычно развивается при рваных лоскутных ранах легкого с одновременным повреждением достаточно крупного бронха. Лоскут легочной ткани выступает в роли своеобразного клапана. При вдохе воздух проникает в плевральную полость, а при выдохе лоскут перекрывает дефект в легочной ткани и препятствует выходу воздуха из плевральной полости наружу. С каждым последующим вдохом объем воздуха в плевральной полости с пораженной стороны прогрессивно нарастает, что приводит к повышению внутригрудного давления.

По происхождению выделяют:

травматический – повреждение легкого или грудной стенки и плевры в результате травмы;

спонтанный – развивается в результате патологического процесса в ткани легкого (буллы, бронхоэктазы, полости легкого); спонтанный идиопатический – развивается при бессимптомно протекающих поражениях в легких на фоне чрезмерной физической нагрузки, поднятии тяжестей;

ятрогенный – возниконовение возможно при выполнении торакоцентеза, катетеризации подключичной вены или других манипуляциях; после проведенных торакоскопических вмешательств или торакотомии; ранее применялся при лечении туберкулеза легких.

По степени выраженности:

частичный (ограниченный, парциальный) – легкое частично коллабировано небольшим количеством воздуха, находящегося в плевральной полости;

тотальный – легкое коллабировано полностью;

напряженный – воздух в плевральной полости находится под избыточным давлением по отношению к атмосферному, легкое коллабировано полностью; быстро и прогрессивно нарастает дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность. Как правило, развивается при клапанном механизме пневмоторакса.

В зависимости от наличия осложнений:

неосложненный;

осложненный:

дыхательными и гемодинамическими расстройствами;

кровотечением – гемопневмоторакс;

сопровождающийся эмпиемой – пиопневмоторакс;

медиастинальной эмфиземой.

Пусковым моментом чаще всего являются состояния, сопровождающиеся повышением давления в дыхательных путях (приступ кашля, смех, физическое напряжение и т.д.), а также различные травмы. Основные фоновые заболевания – хронические неспецифические заболевания легких с формированием буллезной эмфиземы; туберкулез легких с деструкцией легочной ткани; гнойно-деструктивные процессы (абсцесс, гангрена легкого, деструктивная пневмония, эмпиема плевры, бронхоэктазы); злокачественные опухоли легких и плевры; врожденная конституциональная слабость плевры; врожденные кисты легких; эхинококковые кисты и сифилис легкого; прорыв в плевру карциномы или дивертикула пищевода, поддиафрагмального абсцесса и пр.

В результате проникновения воздуха в плевральную полость (зона отрицательного давления) листки плевры раздвигаются, легкое спадается в результате компрессионного ателектаза. При выраженном пневмотораксе может наблюдаться значительный сдвиг органов средостения в противоположную сторону с резким нарушением дыхательной функции, кровообращения, картиной асфиксии.

Клиника (выраженность проявлений зависит от распространенности и наличия осложнений).

При тяжелом пневмотораксе больные предъявляют жалобы на внезапное ухудшение общего состояния в виде появления сильных болей в грудной клетке на стороне поражения; выраженную одышку, вплоть до удушья; сухой приступообразный кашель; учащенное сердцебиение. Клапанный пневмоторакс сопровождается полным спадением (коллапсом) лёгкого, выключением его из дыхания, смещением сердца, перегибом крупных сосудов, расстройствами кровообращения. Возможно скопление воздуха в подкожной клетчатке грудной клетки, шеи, лица или средостения с характерным вздутием и ощущением хруста при ощупывании (подкожная эмфизема и эмфизема средостения).

Физикальное обследование: кожные покровы бледные, влажные; акроцианоз; тахипное; тахикардия; снижение АД, возможны коллаптоидные состояния. На стороне поражения отмечаются отставание в акте дыхания половины грудной клетки (уменьшение дыхательных экскурсий), расширение межреберных промежутков, ослабление голосового дрожания и тимпанический перкуторный звук, ослабление или отсутствие везикулярного дыхания. Возможно перкуторное выявление смещения средостения в противоположную (здоровую) сторону.

Осложнения: плеврит, гемопневмоторакс, возникающий при одновременном попадании в полость плевры крови, инфицирование легочной ткани с развитием пневмонии, подкожная эмфизема, эмфизема средостения.

Лабораторно-инструментальная диагностика.

Лабораторные данные неспецифичны: могут быть выявлены признаки основного заболевания, приведшего к пневмотораксу.

Инструментальное обследование.

На ЭКГ возможно выявление признаков острого легочного сердца (перегрузки правых отделов сердца): отклонение электрической оси сердца вправо, «Р-pulmonale» в отведениях II, III, aVF, V1-2, нарушения проводимости в системе правой ножки пучка Гиса, глубокий зубец QIII, отрицательный зубец Т III, aVF, V1-3. Отсутствие изменений на ЭКГ не может служить поводом для исключения пневмоторакса.

Рентгенография органов грудной клетки является одним из основных методов верификации пневмоторакса. По периферии легочного поля выявляется участок просветления, лишенный легочного рисунка; четкая граница спавшегося (коллабированного) легкого, соответствующая изображению висцеральной плевры; смещение органов средостения в здоровую сторону; уплощение купола диафрагмы. Парциальный пневмоторакс лучше выявляется на боковой рентгенограмме – углубление реберно-диафрагмального синуса и уплощение контуров латеральной поверхности диафрагмы на стороне поражения.

Лечение.

1. На догоспитальном этапе:

придать положение сидя или полусидя с опорой на спину, открыть окно, расстегнуть одежду, снять галстук, расслабить ремень;

при клапанном (напряженном) пневмотораксе патогенетическим методом лечения является срочная декомпрессия: клапанный пневмоторакс необходимо перевести в бесклапанный. Пункцию плевральной полости производят во 2 межреберье по среднеключичной линии (нужно удалить не менее 500-600 мл). Убедившись, что воздух поступает через иглу в шприц под напором непрерывной струей, иглу соединяют с трубкой от одноразовой системы, на конце которой делают клапан из пальца от перчатки. Трубку опускают во флакон с фурацилином. Конец иглы, выступающей над кожей грудной стенки, обматывают лейкопластырем и им же прикрепляют ее к грудной стенке.

кислородотерапия;

симптоматическая терапия введеним анальгетиков и аналептиков (баралгин 5 мл на 10-15 мл физ.р-ра в/в струйно медленно; 10% р-р сульфокамфокаина 2-4 мл п/к; кордиамин 2-3 мл п/к). При травматическом пневмотораксе накладывают окклюзионную повязку (на месте происшествия можно использовать пластырь, перевязочный пакет, кусок марли, при этом плотно прикладывая их ко входному отверстию на грудной клетке).

госпитализация в травматологическое или торакальное отделение.

2. На стационарном этапе применяется один из нижеперечисленных методов:

плевроцентез эффективен лишь при герметичности легочной ткани и небольшом количестве воздуха в плевральной полости;

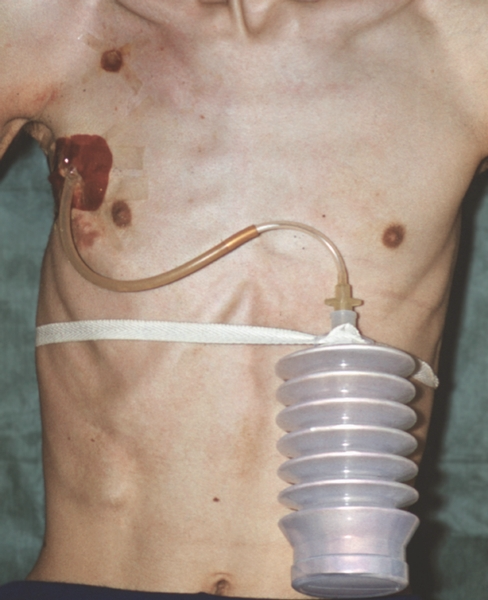

подводное пассивное дренирование по Бюлау – в случае эффективного дренирования плевральной полости проводят пассивное расправление легкого с применением водозапорного клапана (рис.1);

Рисунок 1. Дренирование по Бюлау (http://garbuzenko.narod.ru/bolezni_legkih.htm).

дренирование плевральной полости – необходимо обеспечить непрерывную аспирацию воздуха путем установки катетера для подключичной вены во 2-м межреберье по среднеключичной линии (микродренаж по Сельдингеру) и присоединения системы для в/в инфузий с трубкой, опущенной во флакон с фурацилином (рис. 2);

Рисунок 2. Напряженный пневмоторакс слева. Органы средостения смещены в противоположную сторону. Дренирование пневмоторакса. Установлен катетер во 2 межреберье слева. (http://www.infarktu.net/forum/viewtopic.php)

активная аспирация воздуха из плевральной полости - подключаются аппараты, создающие отрицательное давление (аппарат Гончарова или Лавриновича-Каншина) (рис.3). После расправления легкого дренирование продолжают еще как минимум 2-3 дня, более 5 дней держать дренаж не рекомендуется ввиду угрозы инфицирования; при спонтанном пневмотораксе активный дренаж устанавливают в 4-5 межреберье по средней аксиллярной линии;

при напряженном пневмотораксе с выраженными дыхательными и гемодинамическими расстройствами – торакоцентез, пассивный дренаж по Бюлау, при неэффективности открытая торакотомия с ушиванием дефекта висцеральной плевры.

Рисунок 3. Дренирование плевральной полости при спонтанном пневмотораксе устройством для активного дренирования ран однократного применения (http://www.medicalbrain.ru/xirurgicheskie-bolezni/spontannyj-pnevmotoraks.html).

Пассивное или активное дренирование плевральной полости должно сопровождаться медикаментозной поддержкой:

так на всех этапах оказания помощи целесообразным являются ингаляции кислорода, на короткое время - смеси кислорода и закиси азота;

введение ненаркотических и наркотических анальгетиков (баралгин 5 мл на физ.р-ре в/в струйно, 2% р-р промедола 1 мл на 20 мл физ.р-ра в/в струйно, можно совместно с 2 мл 1% р-ра димедрола или супрастина);

кордиамин 2-3 мл или 1% р-р мезатона 1 мл п/к;

при появлении пизнаков острой сердечной недостаточности – возможно введение сердечных гликозидов;

вагосимпатическая блокада по Вишневскому.

3. Этиотропная терапия (лечение туберкулеза противотуберкулезными препаратами, адекватная АБТ пневмонии, бронхоэктатической болезни и др.)

После полного расправления легкого необходима повторная рентгенография или компьютерная томография органов грудной клетки.

Дифференциальная диагностика проводится с инфарктом миокарда, ТЭЛА. В пользу ИМ свидетельствуют данные анамнеза (возможная связь со значимой психоэмоциональной ситуацией, наличие ИБС в прошлом, выявление факторов риска ИБС, часто наличие сопутствующих ГБ, СД, ожирения, отягощенный наследственный анамнез; при пневмотраксе – факт наличия в анамнезе заболевания легких или бронхов (туберкулез легких, буллы легких на фоне ХОБЛ, эмфиземы легких, бронхоэктазы, эмпиема плевры, новообразование легкого), факт физического выраженного перенапряжения характерен для идиопатического спонтанного пневмотракса, факт ранения – для травматического пневмоторакса. Болевой синдром может иметь особенности: боль при ИМ давящая, сжимающая, жгучая, локализована больше за грудиной, характерна иррадиация в подлопаточную область, руку, нижнюю челюсть. Для пневмоторакса более характерна односторонняя резкая боль в груди, как правило, без иррадиации, часто в сочетании с кашлем и одышкой. Не следует забывать о физикальных изменениях, выявляемых при пневмотораксе и отсутствующих при ИМ. Так на фоне бледных влажных кожных покровов при пневмотораксе на стороне поражения определяется тимпанический перкуторный звук, дыхание либо резко ослаблено, либо не проводится вообще. Для ИМ это не характерно. В пользу ИМ свидетельствуют характерные ЭКГ изменения (подъем или депрессия сегмента ST более 1 мм по крайней мере в 2-х смежных грудных отведениях, позже может появиться патологический з.Q). При пневмотораксе – синусовая тахикардия, возможны изменения з.Т, а при нарастании компрессии легкого появляются признаки острого легочного сердца ("Р-pulmonale", SI, QIII, высокие з.R в V1-2 , глубокие з.S в левых грудных отведениях). Биомаркеры некроза миокарда могут окончательно установить причину неотложного состояния (при ИМ появление МВ-кофермента КФК, тропонинов в значимых концентрациях). На рентгенограмме грудной клетки при ИМ характерных признаков в отличие от пневмоторакса (см выше).

ТЭЛА – в анамнезе тромбофлебит глубоких вен, операции на венах нижних конечностей, длительный постельный режим после перенесенного ОНМК, травм, послеоперационный период в настоящем, наличие онокопатологии. В клинике превалирует одышка, гипотензия, возможно кровохарканье. На ЭКГ признаки перегрузки правых отделов сердца ("Р-pulmonale", SI, QIII, подъем сегмента ST в III отведении, депрессия ST I, II с переходом в положительный з.Т в этих же отведениях, часто развиваются блокада правой ножки пучка Гиса, фибрилляция предсердий, ЭОС может отклониться вправо). Через 48-72 ч после эмболии может иметь место быстрое обратное развитие изменений ЭКГ, при ИМ изменения более растянуты во времени. Разграничить пневмоторакс и ТЭЛА может помочь рентгенологическое исследование, при котором обнаруживается либо коллапс легкого, смещение органов средостения (при пневмотораксе), либо расширение тени сердца вправо, симптом "ампутации сосуда", выбухание конуса ЛА, появление треугольной (эллипсоидной) зоны инфаркта легкого на фоне ТЭЛА. При ТЭЛА довольно характерно обнаружение D-димера крови в значимых концентрациях (его повышение может регистрироваться и при травматическом пневмотораксе, который, как правило, быстро диагностируется в силу факта ранения грудной клетки, часто сопутствующего перелома ребер).

Профилактика заключается в своевременном и адекватном лечении заболеваний, которые могут осложниться пневмотораксом.