- •1) Роль гос-ва в инновационном развитии: модификация приоритетов.

- •2) Роль гос-ва в инновационном развитии (2)

- •3) Взаимоотношение гос-ва и активных ик.

- •4) Типология моделей ир

- •5) Банки развития: мировой опыт и российская практика

- •6) Сколково

- •7) Экспортный потенциал рф

- •1.2. Понятие финансовых инноваций

- •1.2 Тнк и мировое производство инноваций

- •12) Государственная инновационная политика

- •15) Теоретические подходы к стимулированию нис

- •21) Источники и формы финансирования инноваций

- •23) Ид. Как объект инвестирования

- •24) Риски инновационного проекта

- •27 Инвестиции фирмы в процесс создания нововведений

- •28 Методы коммерческого финансирования инновационных проектов

- •32) Сущность и структура инноваций разных типов Виды инноваций

- •Типы инноваций

- •34) Показатели абсолютной эффективности от внедрения т.Т. Инноваций

- •35) Трансакционные издержки в оценке организационно-управленцеских инноваций

- •36) Эффекты социальных инноваций

- •41) Инновационные риски

41) Инновационные риски

Инновационный риск особенно важен в современной предпринимательской деятельности, которая находится на этапе увеличения капиталов, используемых как для производства существующих товаров и услуг, так и для создания новых, ранее непроизводимых.

Инновационный риск - это вероятность потерь, возникающих при вложении предпринимательской фирмой средств в производство новых товаров и услуг, которые, возможно, не найдут ожидаемого спроса на рынке.

Инновационные риски возникает в следующих ситуациях:

при внедрении более дешевого метода производства товара или услуги по сравнению с уже использующимися. Подобные инвестиции будут приносить предпринимательской фирме временную сверхприбыль до тех пор, пока она является единственным обладателем данной технологии. В данной ситуации фирма сталкивается лишь с одним видом риска - возможной неправильной оценкой спроса на производимый товар;

при создании нового товара или услуги на старом оборудовании. В этом случае к риску неправильной оценки спроса на новый товар или услугу добавляется риск несоответствия качества товара или услуги в связи с использованием старого оборудования;

при производстве нового товара или услуги при помощи новой техники и технологии. В данной ситуации инновационный риск включает в себя: риск того, что новый товар или услуга может не найти покупателя; риск несоответствия нового оборудования и технологии необходимым требованиям для производства нового товара или услуги; риск невозможности продажи созданного оборудования, так как оно не подходит для производства иной продукции, в случае неудачи.

В литературе по теории бизнеса часто можно встретиться с терминами "высокий риск" и "слабый риск". В данном случае речь идет о различных уровнях риска. Уровень риска зависит от отношения масштаба ожидаемых потерь к объему имущества предпринимательской фирмы, а также от вероятности наступления этих потерь.

42

43

Структура региональных инновационных кластеров (РИК)

Под региональным инновационным кластером мы понимаем совокупность учреждений и организаций различных форм собственности, находящихся на территории региона и осуществляющих создание и распространение новых знаний, продуктов и технологий, а также организационно-правовые условия их хозяйствования, определенные совокупным влиянием государственной научной и инновационной политики, региональной политики, проводимой на федеральном уровне и социально-экономической политики региона.

Структурными элементами РИК являются следующие разновидности организаций:

- научные организации федерального подчинения, осуществляющие исследовательскую деятельность преимущественно в соответствии с национальными приоритетами научно-технического развития;

- научные организации регионального подчинения, деятельность которых, в первую очередь, направлена на решение задач научно-технического развития данного региона;

- высшие учебные заведения, осуществляющие подготовку высококвалифицированных кадров для экономики региона;

- предприятия, осуществляющие инновации (инновационно-активные предприятия);

- малые инновационные предприятия;

- организации инновационной инфраструктуры;

- органы управления региональным научно-техническим комплексом.

Научные организации составляют основу научно-технологических комплексов, а исследовательские коллективы разных секторов науки составляют среду, генерирующую знания. Инфраструктурное обеспечение инновационного процесса на современном этапе развития становится едва ли не доминирующим компонентом при создании региональных научно-технических комплексов, поскольку активность использования инфраструктурных элементов позволит получить синергетический эффект, складывающийся из взаимодействия всех элементов РИК.

Структура региональных научно-технологических кластеров включает в себя элементы-субъекты научно-технологической деятельности, непосредственно осуществляющие исследования, разработки и внедрение результатов в экономический оборот, а также элементы управления, осуществляющие направленное воздействие на элементы научно-технологического комплекса в целях их поступательного развития. (Рисунок 1).

Для взаимодействия управляемой и управляющей подсистем необходима система индикаторов, отражающих как текущее состояние дел в регионе, так и результаты реализации инструментов влияния системы управляющей на систему управляемую.

Система применяемых измерителей должна с одной стороны, давать управляющей системе необходимую информацию для выработки реализации управленческих решений, с другой стороны, принятая система измерений должна опираться на действующую отчетную практику, не допускать неоднозначности толкования, должна быть достаточно простой в расчете и интерпретации показателей.

Оценка потенциала региона и результатов управленческого воздействия на его развитие может быть выполнена на основе системы индикаторов. Например, система индикаторов может иметь следующую структуру: ресурсы, масштабы научно-технологической деятельности, научно-технологические результаты.

Вместе с тем, нельзя не отметить, что измерение научно-технологической деятельности традиционно представляется неоднозначной задачей. Соответственно научно-техническая сфера как объект управления имеет ряд особенностей.

Во-первых, деятельность, осуществляемая в рамках научно-инновационного комплекса, является составляющей инновационного цикла экономики. Таким образом, развитие научно-технической сферы в целом, и отдельных научно-инновационных комплексов на уровне региона, является решающим фактором развития экономики в целом.

Во-вторых, результатом научно-технической деятельности являются, как правило, нематериальные активы, сами по себе не приносящие дохода. В связи с этим обостряются вопросы оценки результативности научно-технической деятельности, так как механизм оценки нематериальных активов неоднозначен.

В-третьих, существует объективная проблема дезинтеграции научно-технического и производственного процессов. Безусловно, этот аспект научно-технической деятельности косвенно влияет на показатели ее результативности, не отражая при этом ее реальной значимости, а учитывая, скорее, проблемы управления ею.

В-четвертых, именно научно-техническая сфера концентрирует в себе наиболее квалифицированных и творчески активных научно-технических работников.

В-пятых, результаты научно-технической деятельности в Российской Федерации, несмотря на их содержательную значимость, не всегда могут быть востребованы и реализованы. Мотивом внедрения любых нововведений является экономическая выгода. В российских условиях, вследствие неэффективности ее экономики, подчас не представляется целесообразным внедрение технологических инноваций, в то время как они дают технологическую базу продуктовым инновациям. Это объясняется низким уровнем заработной платы в стране – разработка, производство, внедрение и эксплуатация новой техники становятся невыгодными по сравнению с использованием живого труда.

Соответственно, основной задачей при проведении оценки и сравнительного анализа деятельности региональных научно-технологических комплексов является выбор адекватной системы измерителей, отвечающей как возможностям объектов управления, так и задачам субъектов управления.

56

Национальная стратегия стандартизации США

В конце 2000г. в США опубликован документ под названием “Национальная стратегия стандартизации для Соединенных Штатов”, явившийся итогом широких дискуссий, проводившихся в стране с марта 1998г.

Он содержит ряд констатаций реалий современной мировой стандартизации, с которыми приходится

считаться США, и формулирует 12 основных принципов дальнейшего развития национальной стандартизации.

Составители документа прежде всего подчеркивают, что “Европейский Союз настойчиво и успешно продвигает свои технологии и внедряет свой опыт в других стран

ах, опираясь на свою деятельность по стандартизации и участие стран-членов ЕС в ИСО, МЭК и МСЭ”.

Далее отмечается, что в мировой экономике появляются новые, стремительно развивающиеся отрасли, нуждающиеся в международных стандартах, которые в некоторых случаях не учитывают специфических потребностей США.

Определенная слабость действующей в стране системы стандартизации в документе объясняется близорукой политикой экономии: “Частный и государственный секторы экономики США сократили свои инвестиции в разработку стандартов, пользующихся признанием во всем мире, так как государство ослабило свое регулирующее воздействие на экономику”.

Заинтересованные стороны (промышленные круги, правительственные органы и потребительские организации) пришли к единому мнению, что в разработке технических требований следует осуществлять координирующие действия и обеспечивать целостность системы нормативных документов по стандартизации. Нельзя, считают специалисты, полагаться на всесилие принципа: “Пусть судьбу стандарта решает рынок”.

Авторы документа видят опасность для позиций США в мировой экономике в следующем: “Лишение страны необходимой технологической поддержки, получаемой от применения международных стандартов, наносит значительный ущерб конкурентоспособности США. В это время конкуренты проводят большую работу по разработке стандартов, поддерживающих их собственные технологии и методы. Важно осознать, что стандарты являются основой для решения проблем здравоохранения безопасности и защиты окружающей среды. Мы все теряем от т

ого, что наши стандарты в этих областях не принимаются другими”.

Выход из создавшейся ситуации компетентные круги видят в необходимости соблюдения ряда принципов, направленных на обеспечение эффективности национальной стандартизации.

Согласно принятой стратегии, национальная стандартизация США должна:

— базироваться на стремлении правительственных кругов применять добровольные стандарты, разработанные на основе консенсуса, через партнерство государственного и частного секторов;

— удовлетворять существующую

потребность в стандартах в сфере здравоохранения, безопасности и защиты окружающей среды;

— заинтересованно реагировать на мнения и нужды потребителей;

объединять под своим “зонтом” все те организации, которые содействуют ее развитию;

действовать на международном уровне в интересах продвижения подходов и точек зрения;

способствовать гармонизации практики применения стандартов во всем мире как инструмента, призванного обеспечивать выполнение требований регламентирующего характера;

поддерживать меры по пропаганде за пределами страны технологий, процессов и стандартов США;

в целях повышения эффективности национальной системы стандартизации совершенствовать процесс разработки стандартов и ориентировать его на нужды потребителей;

в целях обеспечения целостности системы стандартизации США совершенствовать процесс разработки стандартов и ориентировать его на нужды потребителей;

совершенствовать коммуникационные каналы между различными элементами частного и государственного секторов в составе единой системы стандартизации США;

показать значение процесса разработки стандартов, для чего ввести образовательные программы, раскрывающие руководителям высшего звена из частного и государственного секторов экономики роль и преимущества стандартизации;

создать стабильный механизм финансирования инфраструктуры стандартизации.

С позиций европейской стандартизации (в рамках ЕС) приветствуется признание со стороны США преимуществ таких факторов повышения эффективности системы стандартизации, как координация и целостность, т.е. того,

что в рамках европейской и международной систем считается бесспорным. Это подразумевает повышение прозрачности “системы” стандартизации США, в рамках которой под “крышей” Американского национального института стандартизации (ANSI) сегодня практически независимо друг от друга функционирует своего рода конгломерат из свыше 500 “организаций по разработке стандартов (SDO)”.

SDO – Standard Development Organisation. Здесь, как правило, имеются в виду организации по разработке стандартов (в количестве нескольких сот), деятельность которых координируется Американским национальным институтом стандартов.

Европейцев настораживает ярко выраженное стремление стратегов американской стандартизации усилить присутствие США в различных регионах мир

а и особенно намерение “завоевать” для стандартов США панамериканский и тихоокеанский регионы.

Для Европы также неприемлемо неприятие со стороны США “Венского соглашения” (между ИСО и СЕН), а также критическое отношение к принятому в ИСО и МЭК принципу “од

на страна – один голос”.

Европейской и международной стандартизации придется теперь считаться с еще одним вызовом со стороны США: американцы активно продвигают на всех уровнях свои представления о глобальных подходах как в сфере стандартизации, так и в законодательстве.

--- Национальные принципы оценки соответствия США

В августе 2000 г. Совет директоров ANSI одобрил Национальную стратегию стандартизации (NSS). Два года спустя Совет директоров одобрил также Национальные принципы оценки соответствия (NCAP) – документ, фиксирующий цели и задачи, описывающий формы деятельности и утверждающий основные формулировки в сфере оценки соответствия. Начиная с этого времени деятельность ANSI планируется на базе этих двух документов.

Требования и процедуры оценки соответствия не должны создавать необоснованных препятствий для внутренней и внешней торговли.

1) Требования и процедуры оценки соответствия открыты, прозрачны и одинаково истолковываются для всех заявителей.

Всем сторонам, заинтересованным в оценке соответствия установленным требованиям к продукции, процессам, услугам и персоналу, предоставляется возможность обращения в любой орган по

оценке соответствия для проведения требуемых процедур в приемлемые сроки.

Оценка соответствия проводится квалифицированно и основывается на требованиях и процедурах соответствующих стандартов. Требования и процедуры оценки соответствия базируются в основ

ном на международных руководствах и стандартах.

Организации, проводящие оценку соответствия, должны демонстрировать компетентность, используя в своей деятельности действующие стандарты и требования по оценке соответствия. Компетентность обычно подтверждается формальным признанием или процедурой аккредитации. Признанию компетентности способствует возможность свободного ознакомления заинтересованных сторон с материалами работ по оценке соответствия.

Требования и процедуры оценки соответствия определяются характеристиками отрасли и связанными с продукцией рисками.

Информация о всех требованиях и процедурах оценки соответствия доступна всем заинтересованным сторонам, также как и сведения о стоимости и времени проведения работ.

Процедуры оценки соответствия выполняются быстро и рационально. По требованию заявителей им в краткие сроки предоставляется точная и своевременная информация о состоянии проводимых работ по оценке соответствия.

2) Требования к информации ограничены тем объемом, который требуется для проведения оценки соответствия и определения стоимости работ. Должны приниматься защитные меры, чтобы конфиденциальная информация не могла попасть к лицам или организациям, не имеющим законного права на такую информацию.

3) Ко всем заявителям, которые обратились с заявкой на оценку соответствия, при назначении оплаты должен применяться одинаковый подход. Оплата работ по оценке соответствия должна быть сопоставима для различных заявителей. Отличия могут возникать вследствие разной удаленности органов по подтверждению соответствия и фирм-заявителей, что скажется на стоимости транспортных услуг, услуг связи и пр. Оплата не должна приводить к ограничению конкуренции на рынке или создавать необоснованные барьеры в торговле.

Место и время проведения работ, процедура

отбора проб для оценки соответствия выбираются таким образом, чтобы обеспечить высокий уровень работ и минимизировать неудобства и расходы заявителей.

При изменении требований и процедур необходимо срочно оповещать заинтересованные стороны.

Переходные периоды должны давать заявителю достаточное время для внесения необходимых изменений. Однако, переходный период принимает во внимание любые существенные риски для здоровья, безопасности или состояния окружающей среды, связанные с несоответствием продукта новым требованиям.

Организации, проводящие работы по оценке соответствия, должны располагать эффективными процедурами для проверки жалоб, и такие процедуры должны быть открыты для всех заинтересованных сторон. При подтверждении жалобы организации проводят соответствующие корректирующие мероприятия.

По мере необходимости органы по оценке соответствия осуществляют инспекционный контроль для обеспечения продолжительного сохранения соответствия продукта и подтверждения маркировки.

57

Не стоит в стороне от магистральных путей реформирования и система стандартизации в Российской Федерации.

Началом ее перестройки в связи с изменившимися экономическими условиями и политическим строем стали законодательные акты 1993-1994 гг. и в первую очередь Закон РФ О стандартизации. От всеобщей обязательности стандартов, установленной законодательством СССР, осуществлен переход к обязательным показателям стандартов, регламентирующих требования к безопасности продукции, работ и услуг, технической и информационной совместимости, взаимозаменяемости, обеспечения единства измерений, обороноспособности и мобилизационной готовности страны. Установлено, что другие требования являются добровольными для соблюдения. Введена оправдавшая себя на зарубежной практике организация работ по разработке стандартов техническими комитетами по стандартизации.

В условиях активного перехода экономики страны на рельсы рыночных отношений процесс реформирования стандартизации должен был быть адекватным происходящим переменам, а в условиях подготовки страны к вступлению в ВТО соответствовать международным правилам.

Концепция национальной системы стандартизации, утвержденная Госстандартом России в 1997 г., сделала очередной шаг в этом направлении.

За прошедшие пять лет уровень использования международных стандартов вырос с 15% до 35%, а в таких ведущих отраслях, как машиностроение, металлургия, транспорт, связь он сравнялся с уровнем гармонизации, достигнутым в развитых странах.

На основе соглашения стран-членов СНГ введены межгосударственные стандарты, создающие единое нормативное поле для сотрудничества в рамках Содружества в области торговли и производства продукции.

Общее число государственных стандартов не изменилось и составляет в настоящее время примерно 22 тыс. единиц. Вместе с тем серьезные изменения претерпела структура парка стандартов.

Проблемы стандартизации и сертификации в России

Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) – процесс неизбежный, но сложный. Выходя на международный парфюмерно-косметический рынок, отечественные компании обязаны будут играть по правилам, принятым во всем мире. И прежде всего – обеспечить высокое качество и конкурентоспособность своей продукции.

Существующая ныне система технического регулирования и действующее законодательство не вполне соответствуют международным нормам и правилам, закрепленным в документах ВТО. В данный момент в Министерстве экономического развития и торговли и Госстандарте России разрабатывается законопроект «Об основах технического регулирования в Российской Федерации». Авторы проекта изучали директивы ЕС, законодательство США, Японии и многих других стран в области обеспечения безопасности продукции. Была учтена позиция переговорной команды России по вступлению в ВТО, особенности международной практики. При подготовке проекта использовались положения законодательства Чешской республики об ответственности изготовителей за выпуск некачественной продукции, а также рекомендации Федеральной торговой комиссии США об отзыве товаров.

Речь идет об одном документе, который будет охватывать область стандартизации и сертификации. Кроме того, в рамках одного общего закона разрабатывается еще целый ряд отраслевых. В частности, касающихся технического регулирования парфюмерно-косметической отрасли.

Шаги по приведению российского законодательства в соответствие с общеевропейскими нормами предпринимались и ранее. Так, в 2000 г. был введен в действие государственный стандарт «Изделия парфюмерно-косметические. Информация для потребителя. Общие требования», который является своего рода аналогом «Руководства по косметической продукции», утвержденного Европейским сообществом. Этот документ распространяется на парфюмерно-косметическую продукцию отечественного и импортного производства, реализуемую на рынке России, и призван снять административные барьеры в торговле, что особенно важно в преддверии вступления в ВТО.

Кроме того, в настоящее время идет работа над внесением в стандарт требований и норм к новой группе спиртосодержащей продукции – появившимся на рынке так называемым средствам для ванн, не имеющим ничего общего с их европейскими аналогами.

58

Работать с потребителем – нелёгкое дело, необходимо сперва тщательно подготовится. Перед вступлением в непосредственный контакт хотелось бы, чтобы Вы могли утвердительно сказать, что предлагаемый товар вызывает интерес, действительно может удовлетворить определённую потребность и является безопасным, надёжным, качественным и конкурентоспособным, кроме того, он должен быть популярен с точки зрения новизны и доступен потенциальному покупателю, как с учётом платёжеспособности последнего, так и с учётом таких факторов как: сервисное обслуживание, гарантии, возможности замены и т.д.

Всеми нами, независимо от профессии, социального положения, национальности и всего остального, во время совершения покупки движет 3 основные типы мотивации:

рациональной – мы рассматриваем товар с точки зрения его цены, качества, экономичности

нравственной – выбирая, например, одежду для работы в офисе мы учитываем сложившиеся традиции в отношении делового костюма

эмоциональной – каждый из нас склонен, по возможности, покупать не просто добротные, но, кроме всего прочего, марочные вещи, что свидетельствует о его статусе, благополучии и т.д.

На это и следует делать основной упор при организации так называемых коммуникаций раскрытия рынка.

После того, как человек осознал возникшую потребность, он начинает поиск информации, которая облегчила бы ему покупку нужного товара. Такая информация представлена в виде средств формирования спроса и стимулирования сбыта, обеспечивающих привлечение внимания потребителя к определенным товарам и создающих потребность в более «длительном» знакомстве с конкретным производителем.

Система формирования спроса и стимулирования сбыта (ФОССТИС) – направляет свои усилия на обращение платёжеспособного спроса целевых групп, именно на «наш» товар, в связи с его возможностью, в силу наличия определённых функциональных свойств, удовлетворить возникшую у покупателей потребность. Здесь решается проблема выбора между «нашим» товаром и товарами конкурентов. И, естественно, от того, насколько покупатель информирован товаре и его свойствах и способности удовлетворять конкретные потребности будет, в конечном итоге, зависит прибыль предприятия.

В деятельности субъекта хозяйствования по формированию спроса и стимулированию сбыта следует различать 2 эффекта:

коммуникационный (информирующий)

коммерческий

Следствием коммуникационного эффекта является то, что покупатель легко принимает во время опроса название фирмы, товарную марку, брэнд, и выделяет эти атрибуты среди всего товарного предложения, ассоциируя с определённым уровнем качества и ценой.

Второй же эффект, коммерческий, ярко проявляется в возникающем у клиента намерении купить именно данный конкретный товар. Так, как правило, «по горячим следам мероприятий ФОССТИС», данный эффект проявляется у 12-15% респондентов.

Чтобы можно было утвердительно отвечать на любые замечания, следует сперва разработать стратегию действий на каждом конкретном сегменте рынка, охватывающем индивидов, поведенческие характеристики которых хорошо известны, приняв во внимание фазу жизненного цикла товара и объём прогнозируемого спроса. Далее следует уделить внимание компании по продвижению товара, в частности, объёму и последовательности использования выбранных средств продвижения товара. Неплохо было бы, по возможности, разработать комплекс мероприятий, стоимость которого совершенно не обязательно должна быть очень высокой. Примерное соотношение статей расходов на мероприятия, позволяющие сформировать спрос на продукцию и обеспечить в определенном периоде постоянные возобновляемые продажи, может выглядеть следующим образом:

расходы на разработку и «раскручивание» торгового знака – 18% от общей суммы затрат

расходы на презентации, выставки – 18%

прямая почтовая реклама – 14%

оказание различного рода услуг потенциальному покупателю (консалтинговые, инжиниринговые, аудиторские и др. услуги) – 11%

скидки, премии, поощрения – 12%, лотереи, сувениры, подарки – 11%

чистая стимулирующая видео-, аудио-, печатная реклама – 12%

встречи, совещания – 4%

Планируя и осуществляя эти действия, следует помнить основное правило сбыта «Нужен не сиюминутный результат, а постоянные покупатели на долгие годы». Как этого добиться?

Система формирования спроса и стимулирования сбыта состоит из 2 блоков:

мероприятий по формированию спроса (ФОС)

мероприятий по стимулированию сбыта (СТИС)

Основная цель мероприятий по формированию спроса заключается в том, чтобы сообщить потенциальным покупателям о существовании товара, рассказать о потребностях, которые этот товар удовлетворяет, представить доказательства относительно качества товара и максимально повысит доверие по отношению к товару, марке, брэнду.

В этой связи, внедрение на рынок товара «рыночной новизны», обеспечение начальных продаж и завоевание некоторой доли рынка является основной задачей мероприятий по формированию спроса. Так как решение о покупке, во многих случаях, подлежит обсуждению, то мероприятия по формированию спроса должны содержать в себе направленное воздействие на всех, кто каким-либо образом причастен к принятию решения о покупке.

В качестве мероприятий по формированию спроса используют такие средства воздействия на целевую аудиторию как:

рекламу

выставки

ярмарки

связи с общественностью (PR)

Основной целью мероприятий по стимулированию сбыта является формирование у потребителя устойчивого предпочтения в отношении определенной товарной марки, брэнда, товара и, соответственно, совершение повторных покупок. Задача мероприятий по стимулированию сбыта – побуждение к последующим покупкам данного товара, приобретение больших партий, регулярные коммерческие связи с фирмой продавцом.

Деятельность в сфере мероприятий по стимулированию сбыта приобретает особое значение в условиях высокой конкуренции и насыщенности рынков.

Что касается мероприятий по стимулированию сбыта, то их делят на две группы, в зависимости от объекта стимулирования.

Мероприятия по стимулированию сбыта по отношению к покупателям направлены на создание образа коммерческого предложения с ощутимой выгодой для тех, кто приобретает товар на оговоренных условиях:

скидки

кредит

бесплатное распространение

приём подержанных изделий

презентации

экскурсии на предприятие-производитель

пресс-конференции

PR

Об этих мероприятиях широко объявляют в средствах массовой информации.

Мероприятия по стимулированию сбыта по отношению к посредникам побуждают их продавать с максимальной энергией, расширяя и «укрепляя» целевые сегменты. К таким мероприятиям относятся:

предоставление оборудования для продажи, пред и послепродажное обслуживание бесплатно или на льготных условиях

организация передвижных сервисных пунктов и мастерских

предоставление скидок с продажной цены

денежные вознаграждения

дополнительные дни отдыха

ценные подарки, моральные формы воздействия

В силу того, что среди всего многообразия средств и мероприятий системы формирования спроса и стимулирования сбыта наиболее популярны и часто востребованы реклама и PR, остановимся на них несколько подробнее.

Единого определения, чем же именно является деятельность, именуемая «public relations (PR)», не существует, поскольку на протяжении десятилетий предлагалось множество самых разных толкований этого понятия. Поэтому целесообразно было бы рассмотреть несколько из них.

Институт общественных отношений (IPR), созданный в Великобритании, даёт такое определение: «Public Relations» — это планируемые, продолжительные усилия, направленные на создание и поддержание доброжелательных отношений и взаимопонимания между организацией и её общественностью, где под «общественностью организации» понимаются работники, партнёры и потребители (как местные, так и зарубежные).

Одно, из ныне существующих определений, содержит Мексиканское заявление, с которым представители более чем 30 национальных и региональных ассоциаций PR выступили в Мехико 2 августа 1978 года. В нём говорится:

«PR — это искусство и наука анализа тенденций, предсказания их последствий, выдачи рекомендаций руководству организаций и осуществления программ действий в интересах и организаций, и общественности».

Можно также определить «PR», как одну из функций управления, способствующую установлению и поддержанию общения, взаимопонимания, расположения и сотрудничества между организацией и её общественностью. Она включает в себя решение различных проблем:

обеспечения руководства организации информацией об общественном мнении

оказания помощи руководству в выработке ответных мер

обеспечения деятельности руководства в интересах общественности

поддержания его в состоянии готовности к различным переменам путём заблаговременного предвидения тенденций

использования исследований и открытое общение в качестве основных средств деятельности

Общество Общественных отношений Америки (Public Relations Society of America — PRSA) 6 ноября 1982 года высказало по этому поводу следующее мнение:

«PR, способствуя установлению взаимопонимания между отдельными группами и организациями, помогают нашему сложному плюралистическому обществу принимать решения и действовать более эффективно. Они обеспечивают гармонизацию частной и общественной деятельности. PR служат многим общественным институтам: предпринимательству, профсоюзам, правительственным учреждениям, добровольным ассоциациям, фондам, больницам, образовательным и религиозным организациям. Для достижения своих целей эти организации должны установить прочные отношения с множеством разнообразных аудиторий или общественных групп: работниками, членами различных объединений, потребителями, местными общинами, акционерами и т.д., а также с обществом в целом. Достижение целей организации требует от её руководителя знаний и понимания взглядов и ценностей людей, с которыми его организация работает. Сами же цели определяются внешними факторами. Специалист по PR выступает в роли советника руководителя и в качестве посредника, помогающего тому перевести личные цели и задачи в разумную, приемлемую для общественности политику».

Таким образом, PR это мероприятия, направленные на формирование положительного общественно мнения, имиджа производителя товара, товарной марки, брэнда. Сегодня они становятся очень популярны и актуальны в силу того, что деятельность предприятия, в том числе, и её маркетинговая составляющая, получает все более ярко выраженную социально-этичную окраску.

59

Вопрос о том, как приобрести благосостояние или приумножить уже имеющиеся финансовые средства занимал человечество во все времена. В поисках ответа на этот вопрос было разработано множество стратегий инвестирования, позволяющих получить высокую доходность.

Самый главный и работающий при любых обстоятельствах принцип «приобретай активы», причем под активами понимается любая собственность, способная принести денежный доход. Активами в традиционном понимании являются недвижимость, земельные участки, облигации, акции предприятий, производные инвестиционные инструменты.

Однако происходящая на наших глазах информационная революция и переход к экономике знаний показали, что наибольшую цену в качестве актива имеет капитал интеллектуальный – идеи, разработки, инновации, особенно когда они юридически грамотно защищены и лежат в основе производства продукции, на которую есть обширный коммерческий спрос. Любая коммерчески применимая идея – это актив, способный принести миллионы долларов дохода и требующий своего вовлечения в коммерческий оборот. Любая востребованная на рынке, но не внедренная в производство коммерческая идея – это неполученная прибыль, которая, как считают экономисты, равносильна убыткам.

Тем не менее, даже если человек имеет «идею на миллионы долларов», построить в одиночку крупную корпорацию вряд ли реально, да и нерационально с точки зрения затраты сил, времени и квалификации. Для реализации этой цели у него есть потенциальные союзники и помощники. После того как будут созданы компания и бизнес-модель, увидят свет опытные образцы товара, появятся первоклассный бизнес-план, подробный анализ рынка и стратегия продвижения, можно прибегнуть к финансовым и управленческой помощи венчурных фондов – инвестиционных механизмов, нацеленных на то, чтобы поднять старт-ап до уровня средней или даже крупной компании. Start - up – стадия развития компании, когда она недавно образована, обладает опытными образцами, пытается организовать производство и выход продукции на рынок. Именно благодаря инвестициям венчурных фондов развивались такие компании как Intel , Microsoft , Google и многие другие.

Однако предприниматель-инноватор сталкивается с огромным количеством проблем уже на стадии первоначальных работ по превращению идеи в коммерческий продукт. Первый вопрос, возникающий при коммерциализации идеи, - где взять деньги на покрытие начальных затрат? Финансовых средств требуют регистрация компании, оформление и поддержка интеллектуальной собственности, аренда помещений, покупка первых партий оборудования, выплата зарплат членам команды, начало работы по маркетингу и продвижению продукции. Как правило, личных сбережений перестает хватать уже на этом этапе, а банки и инвестиционные фонды не дают деньги на высокорискованные проекты.

Тем не менее, предложение этих столь необходимых, «долгих и рискованных» денег существует. Их донорами выступают частные лица и компании, которые стремятся вложить небольшие и некритичные для них суммы денег в инновационные проекты с целью получения негарантированных, но высоких прибылей. Закономерным следствием роста возможностей в «бизнесе на идеях» стало соединение спроса на инвестиции со стороны предпринимателей и предложения малых по объему, но долгих и рискованных денег в новый сектор, получивший название бизнес-ангельских инвестиций. Бизнес-ангелы – это физические и юридические лица, инвестирующие собственные средства в инновационные компании и проекты самой ранней, «посевной», стадии развития. Seed – «посевная» стадия развития компании: компания находится в фазе формирования, имеется лишь проект или бизнес-идея, идет процесс создания управленческой команды, проводится НИКОР и маркетинговые исследования . Как правило, инвестор предоставляет в виде вклада в уставный капитал ровно ту сумму, котороя требуется, чтобы обеспечить его долю, а основные средства предоставляются в виде долгосрочного беззалогового кредита с льготной процентной ставкой или в виде безвозмездной передачи средств. Обычно объем бизнес-ангельских инвестиций в одну компанию составляет от нескольких десятков тысяч до 1 млн евро. Венчурный капитал, предоставляемый БА, принято называть «терпеливым» капиталом ( patient capital ), т.к. БА, предоставив инвестиции, не требуют выплаты дивидендов в течение всего инвестиционного периода (3-7 лет). БА инвестируют лишь незначительную часть своего состояния. Поэтому неудача и потеря денег при инвестировании не может пошатнуть их финансовое положение. Кроме того, они достаточно богаты, чтобы не нуждаться в промежуточной прибыли от вложенных инвестиций. Следует отметить, что БА не являются филантропами. Основная их мотивация – перспективы значительного роста стоимости вложенного капитала (в среднем, в 4-5 раз, обычно это свыше 40-60% годовых). Цель вложений бизнес-ангелов – рост капитализации проинвестированых ими компаний, а основной доход они получают на «выходе» через продажу своей доли за стоимость, значительно превышающую первоначальные вложения. Впрочем, иногда бизнес-ангелы оставляют свои пакеты на неопределенно долгий срок в расчете на выплаты больших и стабильных дивидендов. При выборе проекта для инвестирования БА пытается прочувствовать не только рынок и перспективы проекта, но и личность его основателя. Зачастую всё, на чем основывает свое решение БА – это уверенность в том, что предприниматель способен реализовать свой проект. Поэтому задача предпринимателей, желающих привлечь инвестиции в свой проект, – создать такую уверенность у БА. БА предпочитают инвестировать в предпринимателей, которые предлагают не только идею, но и систему ее воплощения (т.е. алгоритм действий по началу работ, источники ресурсов и продаж), которые уже имеют опыт построения собственного бизнеса. В идеале бизнес-ангел и предприниматель должны быть единомышленниками, «чувствовать волну» друг друга, не иметь противоречивых деловых вопросов. Предприниматель должен четко понимать, что БА – это совладелец его бизнеса и он может перевести на себя значительный объем управленческих функций. БА может привести на руководящие посты компании лояльных себе людей, например главного бухгалтера, финансового директора или менеджера по продажам. Поэтому изначально важно, чтобы между предпринимателем и бизнес-ангелом сложились хорошие доверительные отношения, готовность идти к компромиссам, возникла так называемая химия отношений – взаимопонимание на психологическом, интуитивном уровне. Кроме того, за проектом должна стоять сильная команда или реальная возможность ее создать. Венчурные и бизнес-ангельские инвестиции – это инвестиции в команду. Большинство бизнес-ангелов – успешные предприниматели, имеющие значительный опыт развития собственного бизнеса. Как правило, БА активно участвуют в управлении проинвестированными компаниями. Бизнес-ангельские деньги – «умные»: инвесторы «живут» с компанией. Помимо финансов, БА привносят в компанию ценнейший вклад – свой опыт и управленческие навыки, чего обычно не хватает компаниям на начальных стадиях, а также свои связи. Бизнес-ангел помогает предпринимателю «строить» компанию составляя с ней единое целое. От этого выигрывает вся команда в целом, существенно ускоряются рост и развитие бизнеса. Зачастую БА хочет быть вовлеченным в создание нового бизнеса, но «без сопутствующих этому бессонных ночей». БА может предоставить фирме помещение, найти хорошего бухгалтера, юриста, других специалистов по ведению бизнеса. Приходя в компанию, бизнес-ангел привносит туда квалификационные навыки, связанные с умением вести бизнес в целом, а не с конкретной узкой специализацией. Сюда относится умение создать благоприятную атмосферу в компании, поддерживать командный дух, привлекать необходимых специалистов, вести переговоры, способность заводить полезные контакты и продавать продукт, рыночная интуиция. Многие предприниматели говорят о том, что знания и опыт бизнес-ангелов являются для них более важными, чем их деньги. Между бизнес-ангелом и предпринимателями-реципиентами инвестиций могут возникнуть отношения наставника и учеников, чему способствует и возрастная разница. Если средний возраст стартапера составляет 24 года, то средний возраст бизнес-ангела – 55 лет. По статистике, 99% бизнес-ангелов – мужчины, каждый пятый – миллионер. Несмотря на полностью коммерческий характер отрасли, бизнес-ангелы обладают внутренней, неэкономической мотивацией и наряду с получением прибыли ставят перед собой и другие цели. Многие БА получают удовлетворение от финансового успеха проинвестированной компании, видя, что интуиция не подвела их, а также от личного участия в управлении новым предприятием. Другие важные соображения – это интерес к конкретной технологии и уверенность в том, что она произведет важный социальный эффект, а также чувство, что преуспев в бизнесе, необходимо помочь встать на ноги следующему поколению предпринимателей.

В силу недостаточной грамотности предприниматели в России рассматривают бизнес-ангелов как угрозу или агрессоров, стремящихся захватить контроль над бизнесом. Уже на первых встречах бизнес-ангел должен суметь послать соискателю правильный сигнал о том, что данное сотрудничество выгодно: работая вместе с БА, предприниматель сможет заработать много больше, поскольку инвестор привнесет в проект свои навыки, компетенцию и деловые контакты. Российские предприниматели боятся юридических процедур, которые кажутся им рискованными. Например, существует устойчивый страх брать у инвестора инвестиционный долгосрочный кредит, хотя в силу ограниченной ответственности ООО или АО, его владельцы не рискуют личным имуществом, не внесенным в уставный капитал компании. Основатели компаний полагают, что кредит должны вернуть они лично, хотя по закону это обязана сделать компания. Например, был случай, когда компания формировалась через минимальный уставный капитал 10 тыс.руб. – 5500руб у БА, и 4500 руб. – у предпринимателя. Было решено внести в уставный капитал компании еще 600 тыс. долларов. Основателя такой вариант не устраивал: он опасался, что за крупную сумму придется отвечать личным имуществом. По словам БА, «ему было очень сложно объяснить понятие ограниченной ответственности компании. Юридическая безграмотность вносит значительную нервозность в процесс взаимодействия начинающего предпринимателя и инвестора, и может существенно осложнить их отношения». БА и предприниматель должны осознавать, что успех в инновационном бизнесе – дело не быстрое и в первые год-полтора не следует ждать быстрых результатов. Безубыточность наступит не раньше, чем через два-три года. Скорее, нужно быть готовыми к тому, что проект столкнется с непредвиденными сложностями. И бизнес-ангелу и предпринимателю следует оперативно отслеживать предпосылки их появления и пытаться разрешить их при первой же возможности. Рискованность инвестиций БА

Инвестиции бизнес-ангелов являются очень рискованными, это выражается в высокой доходности удачных вложений при большой доле неудач:

– полная неудача, потеря денег – 34%;

– частичные потери или выход на «точку безубыточности» – 13%;

– невысокая доходность – 17%;

– удовлетворительная доходность в размере 25–49% годовых – 13%;

– высокая доходность в размере 50% годовых и выше – 23%.

Преимущества БА по сравнению с институциональными венчурными фондами:

1) общие объемы инвестиций БА в 4–5 раз превышают объемы инвестиций венчурных фондов;

2) БА чаще финансируют малые предприятия на ранних стадиях их развития;

3) имея значительный опыт оценки инвестиционных проектов, БА принимают решение о производстве инвестиций или отказе от них в течение гораздо меньшего периода времени; 4) БА предоставляют проинвестированным компаниям комплексную поддержку по развитию управления, маркетинговой стратегии, установлению контактов, бизнес-планированию и т.д.;

5) в большинстве случаев БА инвестируют в пределах своего географического региона (что вполне объяснимо, учитывая необходимость повседневного участия в делах получивших инвестиции фирм). Это способствует и более равномерному распределению капитала внутри регионов, и экономическому развитию регионов

60

Факторы, влияющие на развитие инновационной деятельности промышленных предприятийГруппа факторов |

Факторы, препятствующие инновационной деятельности |

Факторы, способствующие инновационной деятельности |

Экономические, технологические |

Недостаток средств для финансирования инновационных проектов, слабость материальной и научно-технической базы, отсутствие резервных мощностей, доминирование интересов текущего производства, сокращение жизненного цикла инновационных изделий, низкий уровень использования информационно-коммуникационных технологий |

Наличие резерва финансовых и материально-технических средств; собственных прогрессивных технологий; необходимой хозяйственной и научно-технической инфраструктуры; внедрение информационных технологий и реинжиниринга процессов деятельности, в основу которых закладывается накопление и использование информации в качестве стратегического ресурса |

Политические, правовые |

Ограничения со стороны антимонопольного, налогового, амортизационного, патентно-лицензионного законодательства |

Законодательные меры, поощряющие инновационную деятельность, государственная поддержка инноваций, наличие особых экономических зон в регионе |

Социально-психологические, культурные |

Сопротивления переменам, необходимость поиска новой работы нарушение стереотипов поведения и сложившихся традиций, боязнь неопределенности, опасение наказаний за неудачу, низкий уровень мотивации работников, высокий уровень текучести кадров |

Наличие высококвалифицированных кадров, моральное поощрение участников инновационного процесса, общественное признание, обеспечение возможностей самореализации, освобождение творческого труда, нормальный психологический климат в трудовом коллективе |

Организационно-управленческие |

Устоявшаяся организационная структура, излишняя централизация, авторитарный стиль управления, преобладание вертикальных потоков информации, ориентация на сложившиеся рынки, ориентация на краткосрочную окупаемость, низкий уровень сотрудничества с внешними партнерами |

Гибкость организационной структуры, демократичный стиль управления, преобладание горизонтальных потоков информации, допущение корректировок, децентрализация, автономия, формирование целевых рабочих групп и проектных команд, развитие взаимодействия, обеспечивающего междисциплинарные исследования |

61

МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТРАПРЕНЕРСТВА

Смольянова Е.Л., Матузов Ю.И. (ВГТА, г. Воронеж, РФ)

Creation intrapreneuring divisions which have economic activities freedom, is objective necessity in the conditions of economy modernization. They can be used to reach stability and increase in efficiency of functioning of the enterprise in intermediate term and long-term.

Современное развитие экономики характеризуется ведущим значением научно-технического прогресса и возрастающей интеллектуализацией основных факторов производства, которые определяют конкурентоспособность предприятий. Возрастает роль инновационной составляющей, в частности интрапренерских структурных подразделений.

Среди российских экономистов значение термина «интрапренерство» понимается неоднозначно. Внутрифирменное предпринимательство Л. Фаткин понимает как создание и функционирование в рамках крупного предприятия автономных производственно-коммерческих подразделений [6]. Этих взглядов во многом придерживается Ю.В. Иванов, который представил данное понятие как вариант выделения дочерних обществ [1].

В то же время, Ю.П. Анисимов считает, что интрапренерство – это предпринимательская деятельность, проводимая внутри крупной фирмы, которая возникает как реакция на застои, сбои, всякие неурядицы в бизнесе [3].

В.В. Томилов под интрапренерством понимает развитие духа предпринимательства и его осуществление внутри существующей организации. Интрапренерство заключается в том, что на действующем предприятии, выпускающем определенную продукцию, создаются условия для выдвижения новаторских идей, выделяются ресурсы и оказывается всесторонняя помощь для реализации этих идей. Внутреннее предпринимательство можно рассматривать как деятельность по производству и реализации товаров и услуг на основе интеграции предпринимательских возможностей личности и предприятия [4].

Нельзя не отметить мнение В.Г. Медынского, который считает, что интрапренерство – это деятельность высокоэффективных внутрифирменных предпринимателей в рамках крупных корпораций, которые изыскивают возможности для развития инициативы, разработки новой продукции, технологии освоения новых сфер деятельности с использованием внутренних ресурсов [2].

Интрапренерская структура построена на адхократических принципах. Э.Тоффлер дает следующее определение адхократии, представляя ее как власть интеллектуалов, мобилизованных по конкретному поводу с определенными свойствами: - данная структура является временной;

- данная структура является очень гибкой и быстроизменяющейся;

- объем работы разбит на части, выполняемые разными рабочими группами;

- основная задача лица, управляющего адхократией – координация деятельности рабочих групп;

- работы не стандартизированы, требуют творческого подхода их выполнения;

- все сотрудники должны уметь принимать самостоятельные решения и принимают их.

На наш взгляд, адхократия является наиболее эффективной формой организации. В той или иной степени она может стать фактором развития любого предприятия. Включение сотрудников в процесс принятия управленческих решений, поощрение личной свободы и инициативы, свойственные адхократической структуре, а также постепенное расширение сферы интрапренерства - объективные требования современной экономики.

С учетом вышеизложенного, представляется, что предприятия требуется исследовать как синергетическую управляемую систему. Современные системно-синергетические научные концепции диктуют необходимость применения гибкого управляющего воздействия.

Синергетическая модель предполагает поливариантность развития предприятия. Одним из элементов адаптационного механизма, обеспечивающим устойчивость развития предприятия при изменении внешних и внутренних условий является интрапренерство.

Основываясь на синергетическом подходе, определим интрапренерство как процесс организации новых и развития действующих предприятий (включая, в частности, применение новых технологий, производство новых продуктов, внедрение организационных новшеств) путем изменения взаимоотношения личности и организации во взаимодействии с микро- и макросредой функционирования предприятия с целью удовлетворения социально-экономических потребностей участников этого процесса в рамках динамического баланса противоречивых социально-экономических интересов.

Развитие интрапренерства определяется интенсификацией предпринимательской деятельности, поскольку она подразумевает внедрение инновационных разработок, способствующих развитию предприятий.

Целью интрапренерства является повышение эффективности предприятия за счет:

- активизации и использования творческого потенциала сотрудников;

- повышения эффективности использования ресурсов предприятия;

- быстрой реакции на изменения потребностей рынка;

- быстрой реализации всевозможных нововведений (технических, организационных и т.п.);

- создания основы для дальнейшего инновационного развития и диверсификации производства.

Экономическая сущность интапренерской деятельности заключается в поиске и реализации новых комбинаций факторов производства (обновление продукции, технологии, организационных подходов) с целью удовлетворения явного или потенциального спроса. Необходимые, на наш взгляд, условия для развития интрепренерства представлены на рисунке 1.

Важным условием образования интрапренерских подразделений является самостоятельное управление, для того чтобы в случае их упразднения базовое предприятие продолжало эффективно функционировать. Прежде чем приступать к реструктуризации предприятия, следует определить целесообразность существования того или иного интрапренерского подразделения в рамках базового предприятия или выделения его в самостоятельную структуру. В ряде случаев эффективным является использование комбинированной системы управления, предполагающей делегирование функций, прав и ответственности нижестоящим подразделениям, которые наделяются определенной самостоятельностью в принятии хозяйственных решений.

Рисунок 1- Условия интрапренерства

При создании интрапренерских подразделений необходимо определенная реструктуризация существующей производственной структуры. При реструктуризации производства следует учитывать, что созданные на базе крупного предприятия интрапренерские подразделения будут функционировать на новых организационно-экономических принципах. Интрапренерство предполагает наличие эффективного механизма трудовой мотивации персонала, которая обеспечивается следующими факторами: вовлечением в систему мотивации максимального числа работников; участием в управлении; созданием условий для предпринимательской деятельности; децентрализацией управления; дифференцированной оценкой трудового вклада и оценкой результатов деятельности отдельных подразделений. Система трудовой мотивации должна способствовать устойчивости развития предприятия в целом, его подразделений и работников.

Часть дохода, которая остается в интрапренерском подразделении как фонд заработной платы, распределяется с учетом факторов мотивации. Базовое предприятие при этом выступает в качестве гаранта соблюдения трудового законодательства, но не оказывает регулирующего воздействия [5]. Создание эффективного механизма трудовой мотивации работников является основной движущей силой инновационного развития предприятия.

Несмотря на определенную самостоятельность создаваемых интрапренерских подразделений, перспективное планирование должно осуществляться базовым предприятием, поскольку на этом уровне разрабатываются стратегические планы и программы научно-технического развития, реализующиеся на основе централизованного бюджета. Бюджет предприятия разрабатывается с учётом деятельности интрапренерских подразделений. Для них формируется заказ по основной продукции (услугам), который доводится в виде плана (на месяц, квартал), где указывается объем продукции (продаж), издержки производства и предполагаемая прибыль.

Экономический механизм взаимодействия интрапренерских подразделений и базового предприятия предполагает возможность производства продукции, оказания услуг с целью получения дополнительного дохода. Руководство интрапренерских подразделений самостоятельно определяет вид и объем сторонних заказов, увязывая их с наличием недогруженных производственных мощностей, определяет методы продвижения и реализация продукции.

Предприятие, имеющее в своей структуре самостоятельные подразделения, может рассматриваться как синергетическая система с неравновесной открытой матричной структурой функционирования. Синергетический эффект на начальной стадии развития промышленного предприятия проявляется в форме экономии финансового потенциала предприятия, формирования необходимых и достаточных условий организации инновационного бизнеса, а также в форме экономии времени воспроизводственного цикла за счет повышения конкурентоспособности как самого предприятия, так и выпускаемой продукции.

Создание интрапренерских подразделений, имеющих свободу хозяйственной деятельности, может быть использовано для достижения устойчивости и повышения эффективности функционирования предприятия в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

62

Анализ показателей эффективности инвестиционного проекта

Написано admin в Ноябрь 2, 2011. Опубликовано в Инвестиционный анализ

Международная практика обоснования инвестиционных проектов использует несколько показателей, позволяющих подготовить решение о целесообразности (нецелесообразности) вложения средств.

Эти показатели можно объединить в две группы:

Основанные на дисконтированных оценках («динамические» методы): Чистая приведенная стоимость – NPV (Net Present Value); Индекс рентабельности инвестиций – PI (Profitability Index); Внутренняя норма прибыли – IRR (Internal Rate of Return); Модифицированная внутренняя норма прибыли – MIRR (Modified Internal Rate of Return); Дисконтированный срок окупаемости инвестиций – DPP (Discounted Payback Period).

Основанные на учетных оценках («статистические» методы): Срок окупаемости инвестиций – PP (Payback Period); Коэффициент эффективности инвестиций – ARR (Accounted Rate of Return).

1. Методы, основанные на дисконтированных оценках

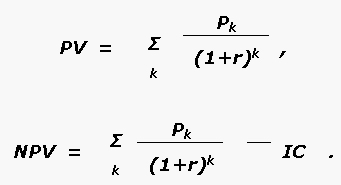

Чистая приведенная стоимость (NPV). Этот метод основан на сопоставлении величины исходной инвестиции (IC) с общей суммой дисконтированных чистых денежных поступлений, генерируемых ею в течение прогнозируемого срока. Допустим, делается прогноз, что инвестиция (IC) будет генерировать в течение n лет, годовые доходы в размере P1, P2, …, Рn. Общая накопленная величина дисконтированных доходов (PV) и чистая приведенная стоимость (NPV) соответственно рассчитываются по формулам:

Очевидно, что если: NPV > 0, то проект следует принять; NPV < 0, то проект следует отвергнуть; NPV = 0, то проект ни прибыльный, ни убыточный.

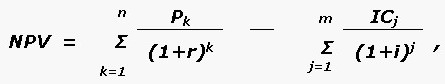

Если проект предполагает не разовую инвестицию, а последовательное инвестирование финансовых ресурсов в течение m лет, то формула для расчета NPV модифицируется следующим образом:

где i – прогнозируемый средний уровень инфляции.

Необходимо отметить, что показатель NPV отражает прогнозную оценку изменения экономического потенциала предприятия в случае принятия рассматриваемого проекта. Этот показатель аддитивен во временном аспекте, т.е. NPV различных проектов можно суммировать. Это очень важное свойство, выделяющее этот критерий из всех остальных и позволяющее использовать его в качестве основного при анализе оптимальности инвестиционного портфеля.

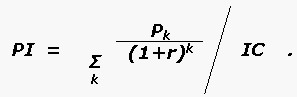

Индекс рентабельности инвестиций (PI). Этот метод является, по сути, следствием метода чистой теперешней стоимости. Индекс рентабельности (PI) рассчитывается по формуле:

Очевидно, что если: РI > 1, то проект следует принять; РI< 1, то проект следует отвергнуть; РI = 1, то проект ни прибыльный, ни убыточный.

Логика критерия PI такова: он характеризует доход на единицу затрат; именно этот критерий наиболее предпочтителен, когда необходимо упорядочить независимые проекты для создания оптимального портфеля в случае ограниченность сверху общего объема инвестиций. В отличие от чистого приведенного эффекта индекс рентабельности является относительным показателем. Благодаря этому он очень удобен при выборе одного проекта из ряда альтернативных, имеющих примерно одинаковые значения NPV. либо при комплектовании портфеля инвестиций с максимальным суммарным значением NPV.

Внутренняя норма прибыли инвестиций (IRR). Вторым стандартным методом оценки эффективности инвестиционных проектов является метод определения внутренней нормы рентабельности проекта (internal rate of return, IRR), т.е. такой ставки дисконта, при которой значение чистого приведенного дохода равно нулю.

IRR = r, при котором NPV = f(r) = 0

Если: IRR > CC. то проект следует принять; IRR < CC, то проект следует отвергнуть; IRR = CC, то проект ни прибыльный, ни убыточный.

Экономический смысл этого показателя заключается в следующем: предприятие может принимать любые решения инвестиционного характера, уровень рентабельности которых не ниже текущего значения показателя CC (или цены источника средств для данного проекта, если он имеет целевой источник). Именно с ним сравнивается показатель IRR, рассчитанный для конкретного проекта, при этом связь между ними такова.

Смысл расчета этого коэффициента при анализе эффективности планируемых инвестиций заключается в следующем: IRR показывает максимально допустимый относительный уровень расходов, которые могут быть ассоциированы с данным проектом.

Практическое применение данного метода осложнено, если в распоряжении аналитика нет специализированного финансового калькулятора. В этом случае применяется метод последовательных итераций с использованием табулированных значений дисконтирующих множителей. Для этого с помощью таблиц выбираются два значения коэффициента дисконтирования r10 (f(r1)<0); r2 – значение табулированного коэффициента дисконтирования, при котором f(r2)<О (f(r2)>0).

Точность вычислений обратно пропорциональна длине интервала (r1,r2), а наилучшая аппроксимация с использованием табулированных значений достигается в случае, когда длина интервала минимальна (равна 1%), т.е. r1 и r2 – ближайшие друг к другу значения коэффициента дисконтирования, удовлетворяющие условиям (в случае изменения знака функции с «+» на «-»):

r1 – значение табулированного коэффициента дисконтирования, минимизирующее положительное значение показателя NPV, т.е. f(r1)=minr{f(r)>0};

r2 – значение табулированного коэффициента дисконтирования, максимизирующее отрицательное значение показателя NPV, т.е. f(r2)=maxr{f(r)<0}.

Путем взаимной замены коэффициентов r1 и r2 аналогичные условия выписываются для ситуации, когда функция меняет знак с «-» на «+».

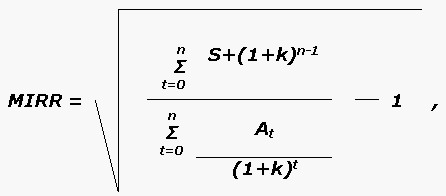

Модифицированная внутренняя норма прибыли (MIRR). Модифицированная внутренняя норма доходности MIRR (Modified Internal Rate of Return) – это ставка в коэффициенте дисконтирования, уравновешивающая притоки и оттоки средств по проекту. Метод дает более правильную оценку ставки реинвестирования и снимает проблему множественности ставки рентабельности.

где: At – денежные расходы проекта за период t; S – денежные поступления проекта за период t; k – стоимость капитала предприятия; n – продолжительность проекта.

Дисконтированный срок окупаемости инвестиций (DPP). Метод определения дисконтированного срока окупаемости DPP (Discounted pay-back period) инвестиций аналогичен методу расчета простого срока окупаемости, однако нет недостатков последнего, а именно – игнорирования факта неравноценности денежных потоков, возникающих в различные моменты времени.

Условие для определения дисконтированного срока окупаемости может быть сформулировано как нахождение момента времени, когда современная ценность доходов, получаемых при реализации проекта, сравняется с объемом инвестиционных затрат.

2. Методы, основанные на учетных оценках

Срок окупаемости инвестиций (PP). Этот метод – один из самых простых и широко распространен в мировой практике, не предполагает временной упорядоченности денежных поступлений. Алгоритм расчета срока окупаемости (РР) зависит от равномерности распределения прогнозируемых доходов от инвестиции. Если доход распределен по годам равномерно, то срок окупаемости рассчитывается делением единовременных затрат на величину годового дохода, обусловленного ими. При получении дробного числа оно округляется в сторону увеличения до ближайшего целого.

Если прибыль распределена неравномерно, то срок окупаемости рассчитывается прямым подсчетом числа лет, в течение которых инвестиция будет погашена кумулятивным доходом. Общая формула расчета показателя РР имеет вид: РР = n , при котором Рk > IC

Показатель срока окупаемости инвестиций очень прост в расчетах, вместе с тем он имеет ряд недостатков, которые необходимо учитывать в анализе. Во-первых, он не учитывает влияние доходов последних периодов. Во- вторых, поскольку этот метод основан на не дисконтированных оценках, он не делает различия между проектами с одинаковой суммой кумулятивных доходов, но различным распределением их по годам.

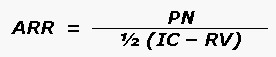

Коэффициент эффективности инвестиций (ARR). Этот метод имеет две характерные черты: он не предполагает дисконтирования показателей дохода; доход характеризуется показателем чистой прибыли PN (балансовая прибыль за вычетом отчислений в бюджет).

Алгоритм расчета исключительно прост, что и предопределяет широкое использование этого показателя на практике: коэффициент эффективности инвестиции (ARR) рассчитывается делением среднегодовой прибыли PN на среднюю величину инвестиции (коэффициент берется в процентах). Средняя величина инвестиции находится делением исходной суммы капитальных вложений на два, если предполагается, что по истечении срока реализации анализируемого проекта все капитальные затраты будут списаны; если допускается наличие остаточной стоимости (RV), то ее оценка должна быть исключена.

Данный показатель сравнивается с коэффициентом рентабельности авансированного капитала, рассчитываемого делением общей чистой прибыли предприятия на общую сумму средств, авансированных в его деятельность (итог среднего баланса-нетто).

63

Конкурентный анализ начинается с констатации наличия или отсутствия конкурентов на данном рынке (сегменте, нише). Он позволяет оценить возможности появления новых конкурентов, угрозы со стороны товаров-заменителей, конкурентные проявления деятельности поставщиков и клиентов.

В процессе конкурентного анализа необходимо определить рыночный потенциал предприятия и сравнить его с потенциалом конкурирующих предприятий/фирм (см. также гл. 3). Потенциал предприятия определяется его возможностями и достижениями, которые обеспечили бы его конкурентное преимущество и позволили выполнить поставленные оперативные и стратегические задачи. Чтобы обеспечить свою конкурентоспособность, потенциал предприятия должен быть достаточным, чтобы в условиях конкурентной борьбы удержать и расширить собственную долю рынка. Потенциал рынка – понятие шире потенциала предприятия. Он определяется способностью/возможностью купить и/или потребить соответствующие товары. Потенциал рынка обычно соответствует возможному (запланированному) объему продажи/поставки товаров, как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

Потенциал предприятия/фирмы складывается из следующих элементов:

q доли, занимаемой фирмой на рынке;

q производственных и торгово-сбытовых мощностей;

q товарных ресурсов товаров определенного качества;

q товарооборота и его ассортимента за определенный период;

q прибыли и рентабельности за определенный период;

q инвестиционного потенциала, окупаемости инвестиций и результатов инновационной деятельности; затрат времени на проектирование нового товара;

q научно-технического потенциала (наличия ноу-хау), состояния НИОКР;

q финансово-кредитных ресурсов;

q трудового потенциала и его эффективности;

q средней длительности жизненного цикла товаров предприятия/фирмы;

q уровня сервиса;

q наличия известных дистрибьюторов, имиджа фирмы или ее марки, доброго имени (репутации) предприятия/фирмы.

Важным моментом анализа конкуренции является оценка и анализ качества товара и качества обслуживания (см. также гл. 5). Уровень качества товара определяется степенью соответствия технологических свойств и параметров товара установленным нормативным стандартам и требованиям покупателей, степенью отражения взглядов и мнений потребителей. В маркетинговом исследовании используется следующее определение качества товара и качества торгового обслуживания:

Качество товара можно рассматривать как комплекс, который включает:

q физические свойства: объем, вес, цвет, срок служб, технологические параметры и т.п.;

q эстетические признаки: дизайн, стайлинг, эргономика, социально-культурный ранг товара, престижность, привлекательность, доступность и т.п.;

q экономические характеристики: цену, производительность, затратоемкость и др.).

Они сочетаются с функциональными характеристиками, отражающими предназначение товара. Наряду с товаром как таковым покупателю продается сервис, набор продажных и послепродажных услуг. Чем шире этот набор, тем выше конкурентоспособность товара.

Рис. 6.4. Свойства товара в конкурентной среде

В конкурентном анализе осуществляется сравнение потребительских свойств товаров с помощью квалиметрической системы параметрических индексов. В ходе сопоставлений с конкурирующими товарами качество товара определяется набором потребительских параметров, т.е. признаков, характеризующих важнейшие потребительские функции и свойства товара. Каждому параметру товара (как количественному, так и качественному) присваивается определенное число баллов, которое считается эталонным. Параметры делятся на жесткие, которые соответствуют стандартам, т.е. четко регламентируемым конструктивным и технологическим признакам, а также его потребительским свойствам и функциям, и мягкие, отражающие эстетические и психологические свойства товара. Степень отклонения каждого параметра от эталонного уровня характеризуется параметрическим индексом, который представляет собой процентное отношение фактического потребительского параметра к эталонной величине (определяемой проектом, государственными стандартами, экспертными оценками и опросами потребителей).

Жесткие параметрические индексы соответствуют объективным техно-экономическим показателям, которые затем сравниваются с нормативами и стандартами. Индивидуальный жесткий параметрический индекс (k п ж i) i-го параметра рассчитывается как отношение:

где Пi ж ф - значение фактического i-го жесткого параметра;

Пi ж станд. - значение данного параметра по стандарту (нормативу, проекту).

Степень отклонения от стандарта отражает уровень качества изделия по каждому параметру изделию. Обобщенная характеристика отклонений от проекта осуществляется с помощью среднего жесткого параметрического индекса, который исчисляется как средняя арифметическая величина из индивидуальных жестких параметрических индексов, взвешенных по рангам значимости (). Ранг значимости параметра (Ri) определяется экспертным путем по следующей формуле:

где n – число i-х жестких параметров товара.

Мягкие параметрические индексы строятся экспертным путем, по оценкам, складывающимся в процессе опросов, специальных наблюдений и т.п. Индивидуальный мягкий параметрический индекс (kjм) исчисляется по следующей формуле:

где п j м ф - фактический балл, присвоенный экспертами j-му мягкому параметру товара;

п j м эт. - эталонный балл данного параметра.

Поскольку, мягкие параметры товара варьируют по степени потребительской значимости, то каждому частному j-му индексу присваивается соответствующий вес – Wj (коэффициент значимости, определяемый экспертным ранжированием мягких признаков товара по степени их важности для потребления). После этого рассчитывается средний мягкий параметрический индекс () как средняя арифметическая взвешенная из частных параметрических индексов:

где m – число j-х мягких параметров.

Имеет смысл для обобщающей характеристики качества товара исчислить сводный параметрический индекс качества товара по формуле простой средней арифметической:

Это позволяет объективно оценить конкурентоспособность товара, сравнивая параметрические индексы конкурирующих товаров. Таким образом строится иерархическая система параметрических индексов качества товаров, которая позволяет осуществить как индивидуальную (однотоварную), так и обобщающую характеристику качества и конкурентоспособности товаров.

Проблема характеристики конкурентоспособности товара решается также с помощью экспертной оценки перспективности продукта. Выдвигаются следующие критерии перспективности:

q потенциал рынка данного товара;

q резервы его модификации;

q возможности совершенствования его продвижения;

q альтернативные виды товара;

q полезные свойства товара, привлекающие потребителей и т.д.

64

Самым же мощным инструментом маркетингового анализа является так называемый Анализ пяти сил Портера. Данная методика маркетингового анализа выделяет пять основных сил (факторов) влияющих на конкуренцию, а, следовательно, на поведение предприятия на рынке:

· угрозы появления продуктов-заменителей

· угрозы появления новых игроков

· рыночная власть поставщиков

· рыночная власть потребителей

· уровень конкурентной борьбы.

Данная методика часто используется профессионалами от маркетинга для качественной оценки стратегической позиции компании в отрасли. К сожалению, данный способ является довольно упрощённым, так как не рассматривает всех исключений и частностей. Так же Анализ пяти сил Портера нельзя использовать для группы отраслей или какой-то части одной отрасли, поэтому для каждого направления бизнеса, должен производиться собственный анализ пяти сил, учитывающий специфику данной конкретной отрасли.

В заключении хотелось бы сказать, что проведение маркетингового анализа – незаменимый инструмент для успешного функционирования любой организации. Доверяя проведение мероприятий, связанных с проведением маркетингового анализа, профессионалам, Вы приобретаете уверенность в качестве и надежности полученных данных. Одним из таких профессионалов является компания Маркет Аналитика. Мы проводим маркетинговые компании любой сложности. Постоянный анализ рынка маркетинговых исследований, индивидуальный подход к каждому клиенту, только свежие и проверенные данные, честность и профессионализм – вот наши конкурентные преимущества.

65