- •Лекция 1 введение в системный анализ

- •Понятие «система»

- •1.2 Свойства систем (системообразующие):

- •1.3 Свойства системы (структурные)

- •1.4. Классификация систем

- •1.5. Понятие системного анализа

- •Лекция 2 основные определения системного анализа

- •Лекция 3 модели предметной области используемые в системном анализе

Лекция 3 модели предметной области используемые в системном анализе

Логические модели предметной области. Типы информационных логических моделей. Функциональные, структурные, поведенческие, и модели данных. Прототипирование модели информационной системы. Декомпозиция и виды декомпозиции (функциональная и объектная).

Понятие модели

Результатом проведения системного анализа информационных процессов внутри предметной области – являются модели предметной области. Чтобы понять сложность системы, а также выяснить закон ее функционирования, её состояния, структуру, элементы и связи между ними проводится ее формализация, и вводятся уровни абстракции, а также проводится построение моделей.

Модель (фр. modèle, от лат. modulus — «мера, аналог, образец») — это упрощенное представление реального объекта и/или протекающих в нем процессов, явлений. В нашем случае под исследуемым объектом мы будем понимать системы, а точнее АИС, а под моделями информационные модели.

Типы информационно-логических моделей

Информационно – логическая модель это - модель рассматриваемой информационной системы, построенная в соответствии с выявленными информационными объектами и связями между ними.

Типы информационно-логических моделей:

Функциональные модели

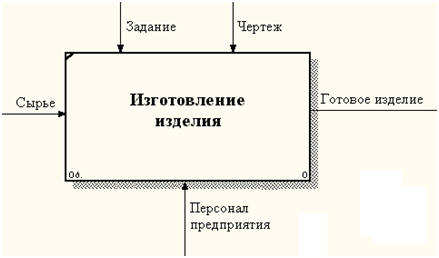

Функциональная модель предназначена для изучения особенностей работы (функционирования) системы и её назначения во взаимосвязи с внутренними и внешними элементами.

Функция — самая существенная характеристика любой системы, отражает её предназначение, то, ради чего она была создана. Подобные модели оперируют, прежде всего, с функциональными параметрами. Графическим представлением этих моделей служат блок-схемы. Они отображают порядок действий, направленных на достижение заданных целей. Функциональной моделью является абстрактная модель.

2. Структурные модели

Четкого определения структурной модели не существует. Структурные модели характеризуют морфологию системы (ее построение) - состав подсистем, их взаимосвязи. Так, под структурной моделью системы могут подразумевать:

структурную схему, которая представляет собой упрощенное графическое изображение системы, дающее общее представление о форме, расположении и числе наиболее важных её частей и их взаимных связях;

топологическую модель, которая отражает взаимные связи между объектами системы, не зависящие от их свойств.

Под структурной моделью процесса обычно подразумевают характеризующую его последовательность и состав стадий и этапов работы, совокупность процедур и привлекаемых технических средств, взаимодействие участников процесса.

Например, — это могут быть прямоугольники с линиями со стрелками (теория автоматического управления, блок-схемы алгоритмов). Степень упрощения зависит от полноты исходных данных об исследуемом устройстве и потребной точности результатов. На практике виды структурных схем могут варьироваться от несложных небольших схем (минимальное число частей, простота форм их поверхностей) до близких к чертежу изображений (высокая степень подробности описания, сложность используемых форм поверхностей).

Для повышения полноты восприятия на структурных схемах в символьном (буквенном, условными знаками) виде могут указывать параметры, характеризующие свойства отображаемых систем. Исследование таких схем позволяет установить соотношения (функциональные, геометрические и т. п.) между этими параметрами, то есть представить их взаимосвязь в виде равенств f (x1, х2, …) = 0, неравенств f (x1, х2, …) > 0 и в иных выражениях.

3. Информационные модели (модели данных)

Информационные модели (модели данных) – это модели, которые содержат информационные объекты и их взаимосвязи.

Предметная область информационной системы рассматривается прежде всего как некоторая совокупность реальных информационных объектов, которые представляют интерес для нее. Примерами объектов предметной области могут служить документы, отчеты, событие. Каждый из них обладает определенным набором свойств (атрибутов). Так, документ характеризуется названием типом, содержанием, списком визирующих лиц, уровнем конфиденциальности и т. д.

Модель информационного объекта — это описание некоторой сущности предметной области — реального объекта, процесса, явления или события.

Информационный объект (сущность) образуется совокупностью логически взаимосвязанных атрибутов (свойств), представляющих качественные и количественные характеристики объекта (сущности).

4. Поведенческие модели

Поведенческие модели описывают информационные процессы (динамику функционирования), в них фигурируют такие категории, как состояние системы, событие, переход из одного состояния в другое, условия перехода, последовательность событий.

После определения функций системы и разработки информационной основы следующим шагом является проектирование поведения системы. Поведенческая модель системы показывает, за счет чего достигается требуемая функциональность и какие данные используются для ее обеспечения. Таким образом, поведенческая модель напрямую базируется на функциональной и информационной моделях системы.

Напрямую с поведенческими моделями связано понятие конечного автомата.

Физические модели и прототипирование

Отличительной чертой этих моделей является их подобие реальным системам (они материальны), а отличие состоит в размерах, числе и материале элементов и т. п. По принадлежности к предметной области модели подразделяют на следующие:

Физические модели. Это — реальные изделия, образцы, экспериментальные и натурные модели, когда между параметрами системы и модели одинаковой физической природы существует однозначное соответствие. Выбор размеров таких моделей ведется с соблюдением теории подобия. Физические модели подразделяются на объемные (модели и макеты) и плоские (тремплеты).

В рамках нашего курса в данном случае под (физической) моделью будем понимать нечто, являющееся упрощенным подобием исследуемого объекта или позволяющее воссоздать исследуемый процесс или явление. Например, предметные модели, как уменьшенная копия оригинала (эскизы сайтов или форм пользовательского интерфейса).

Важным компонентом физических моделей АИС является прототипирование. Пользователи говорят: "Откуда я знаю, что я хочу, если я не знаю, что я получу?" Для того, чтобы показать пользователям, что их ждет, можно быстро и дешево разработать прототип будущей системы. Тогда можно будет уточнить требования пользователей как можно раньше, чтобы ошибки не появились в окончательной версии, когда ее исправление будет в 100 раз дороже и в 100 раз тяжелее.

Конечно, многие функции в прототипе не будут реализованы, но тогда надо создать имитацию этой функции, видимость работы, заглушку, в конце концов.

Возможно создание нескольких прототипов, каждый из которых все более полно представляет будущую систему, и, возможно, последний прототип превратится в первую версию программы.

Прототипирование (англ. prototyping) — быстрая «черновая» реализация базовой функциональности для анализа работы системы в целом.

После этапа прототипирования обязательно следуют этапы пересмотра архитектуры системы, разработки, реализации и тестирования конечного продукта.

Прототипирование, по мнению некоторых разработчиков, является самым важным этапом разработки. На этапе прототипирования малыми усилиями создается работающая система (возможно неэффективно, с ошибками, и не в полной мере). Во время прототипирования видна более детальная картина устройства системы.

Декомпозиция

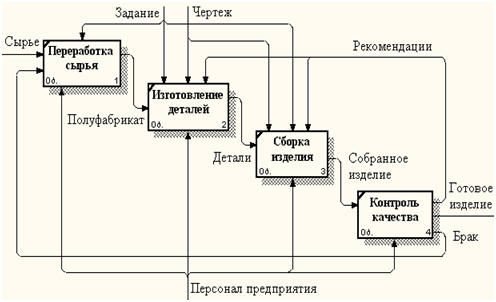

Декомпозиция — научный метод, использующий структуру задачи и позволяющий заменить решение одной большой задачи решением серии меньших задач, пусть и взаимосвязанных, но более простых.

Декомпозиция, как процесс расчленения, позволяет рассматривать любую исследуемую систему как сложную, состоящую из отдельных взаимосвязанных подсистем, которые, в свою очередь, также могут быть расчленены на части. В качестве систем могут выступать не только материальные объекты, но и процессы, явления и понятия.

При декомпозиции руководствуются следующими правилами.

Каждое расчленение образует свой уровень.

Система расчленяется только по одному, постоянному для всех уровней, признаку. Наиболее часто сегодня при моделировании информационных процессов предметной области используются следующие виды декомпозиций: функциональная, объектная.

Функциональная: Функциональная декомпозиция – процесс представления предметной области в виде совокупности функций (процедур), которые согласованы по входам и выходам.

Тривиальным примером функциональной декомпозиции является декомпозиция задачи подготовка отчета на три следующих подзадачи: ввод исходных данных, обработка, вывод результатов, визуализация результатов.

Объектная: Объектная декомпозиция – процесс представления предметной области в виде совокупности объектов, обменивающихся сообщениями, при которой мы рассматриваем мир, как совокупность объектов, согласованно действующих для обеспечения требуемого поведения.

Примером объектной декомпозиции является выделение в предметной области таких объектов как : пользователь, документ, процесс.

Объект имеет состояние, поведение и идентичность. Состояние объекта характеризуется перечнем (обычно статическим) всех свойств данного объекта и текущими (обычно динамическими) значениями каждого из этих свойств. К числу свойств объекта относятся присущие ему или приобретаемые им характеристики, делающие объект самим собой.

С точки зрения моделирования каждый из представленных подходов к декомпозиции обладает своими преимуществами. Объектный подход позволяет построить более устойчивую к изменениям систему, лучше соответствует существующим структурам организации. Функциональное моделирование хорошо показывает себя в тех случаях, когда организационная структура находится в процессе изменения или вообще слабо оформлена. Подход от выполняемых функций интуитивно лучше понимается исполнителями при получении от них информации об их текущей работе.

Вычленяемые подсистемы в сумме должны полностью характеризовать систему

Глубина декомпозиции

Обычно в качестве нижнего (элементарного) уровня подсистем берут такой, на котором располагаются подсистемы, понимание устройства которых или их описание доступно исполнителю (руководителю группы людей или отдельному человеку). Таким образом, иерархическая структура всегда субъективно ориентирована: для более квалифицированного специалиста она будет менее подробна.