- •1.Понятия системы, сети и телекоммуникаций.

- •2. Состав линий связи вычислительных сетей.

- •1. Определение вычислительной системы, вычислительной сети.

- •2. Основные понятия в телекоммуникационных сетях.

- •1. Информационные и коммуникационные сети.

- •2. Коммутация в сетях и маршрутизация пакетов в сетях.

- •Классификация вычислительных систем.

- •Самосинхронизирующиеся коды в телекоммуникационных сетях.

- •Понятие телекоммуникационных вычислительных сетей.

- •2. Коммутация каналов, коммутация пакетов и коммутация пакетов в твс.

- •Понятие процесса. Прикладной процесс. Управление взаимодействием прикладных процессов.

- •Понятие о системах телеобработки данных.

- •Сети и технологии х.25.

- •Организация передачи данных.

- •Сети и технологии f.R.

- •Защита от ошибок. Абонентские пункты систем телеобработки.

- •Сети и технологии атм.

- •Понятие модели. Общие принципы построения и архитектуры вычислительных машин.

- •Локальные вычислительные сети.

- •Информационно-логические основы вычислительных машин. Системы счисления.

- •Корпоративные вычислительные сети. (квс).

- •Представление информации в эвм. Арифметические и логические основы эвм.

- •Операционные системы Windows.

- •Семейство Windows 9x

- •Семейство ос для карманных компьютеров

- •Элементная база эвм. Центральный процессор.

- •Понятие и назначение сетевых операционных систем.

- •Функциональная и структурная организация эвм. Основная память.

- •2. Методы доступа в локальных вычислительных сетях.

- •Периферийные устройства эвм.

- •2. Сети Интранет (Intranet).

- •Внешние устройства эвм.

- •2. Глобальные вычислительные сети (гвс).

- •Программное обеспечение эвм.

- •2. Понятие доменных адресов.

- •Классификация и перспективы развития эвм.

- •2. Основные функции Интернет (Internet).

- •Ценностно-регулирующая функция

- •Развлекательная функция Интернета

- •Большие и малые эвм. Супер эвм и персональные компьютеры.

- •Сервисные услуги Интернет (Internet).

- •Многомашинные и многопроцессорные вычислительные системы.

- •2. Понятие эффективности функционирования гвс и методология ее оценки.

- •Типовые вычислительные структуры и их программное обеспечение.

- •Показатели эффективности функционирования гвс и пути ее повышения.

- •Техническое и информационное обеспечение вычислительных сетей.

- •2. Перспективы развития вычислительных средств.

- •1.Семиуровневая эталонная модель взаимодействия открытых систем.

- •2. Протоколы передачи данных tcp/ ip

- •Программное обеспечение вычислительных сетей.

- •Технические средства человеко-машинного интерфейса.

- •Функции семи уровней эталонной модели вос.

- •Аналоговые и цифровые сети. Аналоговые и Цифровые системы

- •Аналоговые системы передачи и связи (коммутации)

- •Цифровые системы передачи и связи (коммутации)

- •Кластеры и организация функционирования вычислительных сетей.

- •2. Электронная подпись.

- •Телекоммуникационные вычислительные сети и их характеристики.

- •Понятие сервера. Система клиент-сервер.

- •Управление взаимодействием прикладных процессов.

- •2. Операционная система Windows-95.

- •Протоколы передачи данных нижнего уровня модели вос.

- •2. Назначение и состав мультимедиа.

- •Цифровые сети связи

- •2. Защита от ошибок в вычислительных сетях. Основные средства защиты.

- •Электронная почта

- •2. Понятие виртуальной памяти. Понятие гипертекста.

Классификация вычислительных систем.

Большое разнообразие вычислительных систем породило естественное желание ввести для них какую-то классификацию. Эта классификация должна однозначно относить ту или иную вычислительную систему к некоторому классу, который, в свою очередь, должен достаточно полно ее характеризовать. Таких попыток предпринималось множество. Одна из первых классификаций была предложена М. Флинном в конце 60-х годов прошлого века. Она базируется на понятиях двух потоков: команд и данных. На основе числа этих потоков выделяется четыре класса архитектур:

SISD (Single Instruction Single Data) - единственный поток команд и единственный поток данных. По сути дела это классическая машина фон Неймана. К этому классу относятся все однопроцессорные системы.

SIMD (Single Instruction Multiple Data) - единственный поток команд и множественный поток данных. Типичными представителями являются матричные компьютеры, в которых все процессорные элементы выполняют одну и ту же программу, применяемую к своим (различным для каждого ПЭ) локальным данным. Некоторые авторы к этому классу относят и векторно-конвейерные компьютеры, если каждый элемент вектора рассматривать как отдельный элемент потока данных.

MISD (Multiple Instruction Single Date) - множественный поток команд и единственный поток данных. М. Флинн не смог привести ни одного примера реально существующей системы, работающей на этом принципе. Некоторые авторы в качестве представителей такой архитектуры называют векторно-конвейерные компьютеры, однако такая точка зрения не получила широкой поддержки.

MIMD (Multiple Instruction Multiple Date) - множественный поток команд и множественный поток данных. К этому классу относятся практически все современные многопроцессорные системы.

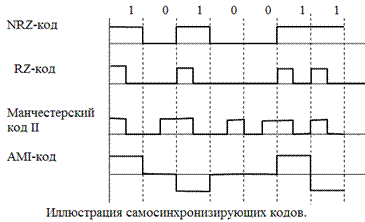

Самосинхронизирующиеся коды в телекоммуникационных сетях.

В самосинхронизирующихся кодах каждый переход уровня сигнала от высокого к низкому уровню или наоборот используется для подстройки приемника. Лучшими считаются коды, которые обеспечивают переход уровня сигнала не менее одного раза в течение интервала времени на приеме одного информационного бита. Наиболее распространенными являются:

Потенциальный код без возвращения к нулю (NRZ - Non Return to Zero) – 0 и 1 кодируются различными уровнями сигнала. Это наиболее простой способ кодирования, но имеет постоянную составляющую в спектре. При передаче длинных серий одноименных битов (единиц или нулей) уровень сигнала остается неизменным для каждой серии, что снижает качество синхронизации и надежность распознавания принимаемых битов

Потенциальный код с возвращением к нулю (RZ - Return to Zero) – код, аналогичный NRZ, с возвращением к нулю на середине каждого тактового интервала. Имеет большее число переходов уровня сигнала, чем сигнал в коде NRZ.

Биполярное кодирование с альтернативной инверсией (AMI) – 0 кодируется нулевым потенциалом, а 1 – положительным или отрицательным ненулевым, причем потенциал каждой следующей единицы противоположен по знаку предыдущей. Спектр кода не содержит постоянной составляющей. Используется три уровня сигналов, что требует увеличения мощности передатчика. Обладает хорошими синхронизирующими свойствами при передаче серий единиц и прост в реализации. Недостатком кода является ограничение на плотность нулей в потоке данных, поскольку длинные последовательности нулей ведут к потере синхронизации.

Манчестерский код (PE - Phase Encode, фазовое кодирование) – наиболее популярный код, применяемый в локальных сетях. При манчестерском кодировании информация передается перепадами потенциала, происходящими в середине такта. Единица кодируется перепадом от низкого уровня к высокому, а ноль наоборот. В начале каждого такта может происходить, а может и не происходить служебный перепад (он происходит, если в предыдущем такте передаваемый бит имел то же значение, что и в текущем.). Манчестерский код обеспечивает изменение уровня сигнала при представлении каждого бита и не имеет постоянной составляющей.

БИЛЕТ № 5