- •1. Основные физические свойства жидкости

- •2.Гидростатическое давление и его свойства

- •3.Дифференциальное уравнение гидростатики

- •4. Основное уравнение гидростатики.

- •5. Примеры эпюр гидростатического давления

- •6. Поверхности равного давления. Примеры

- •7.Давление жидкости на плоскую стенку. Центр Давления

- •8. Давление на цилиндрические поверхности.

- •9. Понятие тела давления. Закон Архимеда.

- •10.Основные понятия гидродинамики

- •12. Режимы движения жидкости. Опыты Рейнольдса

- •13.Уравнение неразрывности

- •14.Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости

- •15.Примеры исп. Ур-я Бернулли: Водомер Вентури, трубка Пито, свободная поверхность при сужении русла

- •16. Уравнение Бернулли для целого потока реальной (вязкой)жидкости

- •17. Геом.Интерпретация ур-я Бернулли. Диаграмма Бернулл

- •18.Основное уравнение равномерного движения. Пьезометрический и гидравлический уклон

- •19. Формулы для скорости, расхода и потерь напора в круглой цилиндрической трубе при ламинарном режиме.

- •21. Формула Шези.

- •22. Потери напора в трубопроводах: а) линейные (график Никурадзс), б) местные (примеры).

- •5.3. Графики и. И. Никурадзе

- •5.4. Примеры расчета местных сопротивлений

- •5.4.1. Внезапное расширение трубопровода

- •5.4.2. Постепенное расширение русла

- •5.4.3. Внезапное сужение русла (трубы)

- •5.4.4. Постепенное сужение трубы

- •5.4.5. Внезапный поворот русла

- •5.4.6. Постепенный поворот трубы

- •23. Общая формула для гидравлического расчета трубопроводов.

- •24. Истечение при постоянном напоре из малого круглого отверстия в тонкой стенке.

- •25. Истечение при постоянном напоре из большого прямоугольного отверстия.

- •26. Истечение при переменном напоре.

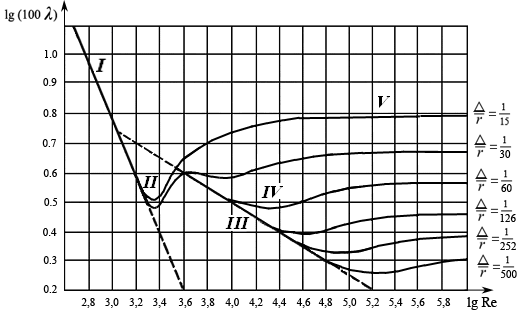

5.3. Графики и. И. Никурадзе

Исследования, проведенные И. И. Никурадзе в 1932 – 1933 годах показали, что в общем случае коэффициент λ зависит от числа Re и от так называемой относительной шероховатости.

«Относительная

шероховатость» – отношение некоторой

средней (как правило, условной) высоты

выступов шероховатости к диаметру

трубы, т. е.

.

.

Технические трубы – это трубы с естественной шероховатостью, обусловленной материалом стенок, технологией изготовления, условиями и продолжительностью эксплуатации. Понятно, что абсолютные значения величин выступов шероховатости не могут являться полной характерис-тикой шероховатости поверхностей – у различных поверхностей выступы имеют различную конфигурацию и разное распределение по поверхности. Поэтому вводится понятие эквивалентной шероховатости. Эквивалентная шероховатость – это высота выступа воображаемой равнозернистой шероховатости, при которой потери напора и значения коэффициента Дарси такие же, как и для реальной шероховатости.

В

своих опытах И. И. Никурадзе использовал

латунные трубы различного диаметра

(от 10 до 100 мм). Для создания разной

шероховатости на внутреннюю поверхность

труб лаком приклеивался слой песчинок

примерно одинакового диаметра – Δ. В

опытах значения относительной

шероховатости

изменялись от

до

до

.

Числа Рейнольдса в опытах Никурадзе

изменялись в диапазоне Re

= 500 ÷ 10

6.

.

Числа Рейнольдса в опытах Никурадзе

изменялись в диапазоне Re

= 500 ÷ 10

6.

По результатам опытов Никурадзе были построены графики зависимости коэффициента λ от числа Re и от относительной шероховатости в логарифмических координатах – рис. 5.4.

На графиках можно выделить следующие характерные зоны:

Зона ламинарного течения, где , потери

зависят от скорости в первой степени,

и шероховатость не влияет на величину

λ.

Линии на графике в этой зоне практически

совпадают.

зависят от скорости в первой степени,

и шероховатость не влияет на величину

λ.

Линии на графике в этой зоне практически

совпадают.Зона переходная от ламинарного к турбулентному течению, Re = 2000 ÷ 3000. В этой зоне тоже λ = f(Re), но конкретный вид этой зависимости не достаточно определен. Критическое число Рейнольдса перехода от ламинарного к турбулентному течению от шероховатости практически не зависит, графики отклоняются от прямой приблизительно при одном и том же числе Reкр.

В этой зоне применимы, например, такие эмпирические зависимости для определения коэффициента потерь:

или

или  .

.

Зона, соответствующая началу турбулентного течения, но при еще небольших значениях Re. Шероховатость на величину λ практически не влияет, поэтому эта зона называется зоной «гидравлически гладких труб». В этой зоне также λ = f(Re), а потери напора пропорциональны скорости в степени 1,75:

.

Коэффициент λ

в этой зоне можно определить из формул

.

Коэффициент λ

в этой зоне можно определить из формул

или

или  (для Re

≤ 105).

(для Re

≤ 105).

При увеличении Re и в этой зоне начинает сказываться шероховатость – кривые для более шероховатых труб начинают отклоняться от прямой, соответствующей закону сопротивления гладких труб.

Рис. 5.4

Зона турбулентного течения, переходная от «гидравлически гладких труб» к зоне «шероховатых» труб. В этой зоне λ зависит и от Re, и от относительной шероховатости. Здесь коэффициент λ можно определить из формулы

.

.

Потери напора в этой зоне пропорциональны скорости в степени между 1,75 и 2,0.

Зона развитого турбулентного течения – зона «шероховатых труб» или зона «квадратичного сопротивления». Здесь λ не зависит от Re, а зависит только от относительной шероховатости . Потери напора пропорциональны квадрату скорости

.

.

Коэффициент λ в этой зоне можно определять по зависимостям:

или  .

.

Во всех трех зонах с турбулентным течением для определения коэффициента потерь на трение можно использовать формулу

.

.

Таким образом, для всех трех турбулентных зон влияние шероховатости оценивается следующим образом.

Турбулентный поток можно представить состоящим из основной турбулентной зоны и пристенного (пограничного) слоя. При турбулентном течении с небольшим значением числа Re толщина ламинарного пограничного слоя превышает высоту шероховатостей. Шероховатость, как бы прикрытая этим слоем, не оказывает влияния на сопротивление.

С увеличением Re толщина пограничного слоя уменьшается и становится меньше размера Δ. Шероховатость частично выступает из пограничного слоя и начинает влиять на сопротивление потока.

При больших числах Re пограничный слой становится очень тонким, шероховатости почти полностью выступают из него, бугорки обтекаются турбулентным потоком с вихреобразованиями за каждым бугорком, этим и объясняется квадратичный закон сопротивления.

В справочниках, составленных для определения значений коэффициента потерь λ, приведены значения «эквивалентной шероховатости» для различных материалов труб – стали, чугуна, бетона и проч. Кроме того, в справочниках даются и значения коэффициентов местного сопротивления ζ для конкретных конструкций местных сопротивлений.