- •Беспозвоночные животные

- •Введение

- •Правила произношения латинских слов

- •Надцарство (impéria) эукариоты (eucaryóta) Царство животные (animália, или zoa) Подцарство простейшие, или одноклеточные (protozóa)

- •Паразитические саркодовыее

- •Подтип жгутиконосцы (Mastigóphora)

- •Класс растительные жгутиконосцы (Phytomastigína)

- •Отряд эвгленовые (Euglenída)

- •Представитель эвглена зелёная (Eugléna víridis)

- •Класс животные жгутиконосцы (Zoomastigophora)

- •Отряд кинетопластиды (Kinetoplastida)

- •Представитель трипаносома (Trypanosóma)

- •Паразитические жгутиконосцы

- •Контрольные вопросы

- •Тип апикомплексы (Apicomplexa)

- •Класс споровики (Sporozóa)

- •Отряд кокцидии (Coccidia)

- •Подотряд кровяные споровики (Haemosporídia)

- •Представитель малярийный плазмодий

- •Шизонты и шизогония в крови человека

- •Размножение простейших

- •Контрольные вопросы

- •Надраздел паразои (parazoa) Тип губки (porífera, или spóongia)

- •Надраздел паразои (parazoa)

- •Тип губки (porífera, или spóngia)

- •Контрольные вопросы

- •Надраздел эуметазои (eumetazoa)

- •Раздел лучистые (radiate)

- •Тип кишечнополостные (coelenteráta)

- •Класс гидроидные (hydrozoa)

- •Подкласс гидроиды (hydroídea)

- •Отряд гидры (hydrída)

- •Представитель пресноводная (стебельчатая) гидра

- •Класс сцифоидные медузы (scyphozoan)

- •Класс коралловые полипы (anthozoa)

- •Контрольные вопросы

- •Класс гребневики (ctenophora)

- •Контрольные вопросы

- •Раздел билатеральные, или двустороннесимметричные, трёхслойные (bilateria)

- •Подраздел бесполостные (первичноротые, нецеломические) (acoelomata)

- •Тип плоские черви (plathelminthes)

- •Класс сосальщики (дигенетические сосальщики)

- •Представитель печёночный сосальщик, или фасциола (fasciola hepatica)

- •Жизненный цикл печёночного сосальщика

- •Контрольные вопросы

- •Класс ленточные черви (cestoda)

- •Отряд цепни (cyclophyllidea)

- •Представитель бычий солитёр, или невооружённый цепень (taeniarhynhus saginatus)

- •Изучение влажного препарата стробилы

- •Изучение сколекса (головки)

- •Изучение гермафродитного членика

- •Изучение зрелого членика

- •Изучение финны

- •Цикл развития бычьего цепня

- •Представитель свиной солитёр, или вооружённый цепень (taenia solium)

- •Цикл развития свиного солитёра

- •Представитель эхинококк (echinococcus granulosus)

- •Отряд лентецы (pseudophyllidea)

- •Представитель широкий лентец (diphilobotrium latum)

- •Изучение объекта

- •Контрольные вопросы

- •Тип круглые, или первичнополостные черви (Nemathelmínthes)

- •Класс собственно круглые черви, или нематоды (Nematóda)

- •Представитель аскарида свиная (áscaris súum)

- •Изучение внутреннего строения на вскрытой аскариде

- •Строение яйца аскариды

- •Изучение цикла развития аскариды по схеме

- •Ришта, или медицинский струнец (dracúnculus medinénsis)

- •Нитчатка Банкрофта, или вухерерия Банкрофта

- •Контрольные вопросы

- •Раздел целомические, или вторичнополостные (сoelomata)

- •Поддтип трохофорные, или членистые (trochozóa)

- •Тип кольчатые черви (annelída)

- •Класс малощетинковые (оligochāēta)

- •Представитель дождевой червь (lumbrícus terréstris)

- •Наблюдение за живыми червями

- •Изучение внешнего строения

- •Вскрытие

- •Изучение препарата поперечного среза

- •Класс пиявки (hirudínea) Представитель медицинкая пиявка

- •Класс многощетинковые черви (polychaeta)

- •Контрольные вопросы

- •Тип моллюски, или мягкотелые (mollúsca)

- •Подтип раковинные (conchífera)

- •Класс двустворчатые, или пластинчатожаберные (biválvia, lamellibranchia)

- •Представитель беззубка обыкновенная (anodonta cydnaea)

- •Строение раковины двустворчатых моллюсков

- •Класс брюхоногие моллюски (gastrópoda)

- •Наблюдение за живыми моллюсками

- •Класс головоногие (cephalópoda)

- •Значение моллюсков:

- •Контрольные вопросы

- •Тип членистоногие (аrthrópoda)

- •Подтип трилобиты (trilobitomorpha)

- •Подтип жабродышащие (branchiáta)

- •Класс ракообразные (сrustácea)

- •Подкласс жаброногие (branchiópoda)

- •Отряд листоногие (phyllópoda)

- •Подотряд ветвистоусые (сladócera)

- •Представитель дафния, или водяная блоха

- •Наблюдение за движениями дафнии

- •Строение дафнии

- •Подкласс максиллоподы (maxillópoda)

- •Подкласс высшие раки (malocóstraca)

- •Отряд десятиногие раки (decápoda)

- •Представитель речной рак (ástacus)

- •Изучение внутреннего строения

- •Контрольные вопросы

- •Подтип хелицеровые (cheliceráta)

- •Класс паукообразные (arachnída)

- •Отряд пауки (aránei)

- •Представитель паук-крестовик (aráncus diademátus)

- •Изучение внешнего строения

- •Тарантул (lycosa)

- •Каракурт (latrodectus tredecimguttatus)

- •Отряд сенокосцы (opiliónes)

- •Представитель обыкновенный сенокосец (phalángiumopílio)

- •Отряд сольпуги, или фаланги (solífugae)

- •Отряд скорпионы (scorpiónes)

- •Клещи (ácari)

- •Отряд паразитоформные клещи (parasitiformes)

- •Развитие клещей

- •Отряд акариформные, или Настоящие клещи (acariformes)

- •Контрольные вопросы

- •Подтип трахейнодышащие (tracheata)

- •Надкласс шестиногие (hexapoda)

- •Класс насекомые скрыточелюстные

- •Класс насекомые открыточелюстные

- •Подкласс крылатые насекомые (pterygota)

- •Инфраклаас древнекрылые (palaeoptera)

- •Отряд стрекозы (odonata)

- •Отряд прямокрылые (orthoptera)

- •Отряд вши (anoplura)

- •Отряд пухоеды и власоеды (mallophaga)

- •Отряд равнокрылые (homoptera)

- •Отряд полужёсткокрылые, или клопы (hemiptera)

- •Отдел насекомые с полным превращением (holometabola)

- •Отряд жёсткокрылые, или жуки (coleoptera)

- •Изучение объекта

- •Расчленение тела жука

- •Особенности строения антенн

- •Строение двигательных конечностей

- •Ротовой аппарат насекомых

- •Сравнение ротовых частей различных насекомых

- •Размножение и развитие насекомых (онтогенез – индивидуальное развитие)

- •Фаза яйца

- •Фаза личинки

- •Фаза куколки

- •Фаза имаго

- •Жизненный цикл

- •Отряд двукрылые (diptera)

- •Подотряд длинноусые

- •Подотряд корокоусые-прямошовные двукрылые

- •Подотряд короткоусые круглошовные двукрылые

- •Отряд перепончатокрылые (hymenoptera)

- •Отряд ручейники (trichoptera)

- •Отряд чешуекрылые, или бабочки (lepidoptera)

- •Отряд блохи (siphonaptera, или aphaniptera)

- •Контрольные вопросы

- •Контрольная работа по теме «Членистоногие»

- •Надтип вторичноротые (deuterostomia)

- •Тип иглокожие (echinodérmata)

- •Размножение и развитие иглокожих

- •Подтип прикреплённые (pelmatozoa)

- •Класс морские лилии (crinoidea)

- •Подтип подвижные (eleutherozoa)

- •Класс морские звёзды (asteroídea)

- •Класс офиуры, или змеехвостки (ophiuroidea)

- •Класс морские ежи (echinoídea)

- •Класс голотурии (holothuroidea)

- •Контрольные вопросы

Шизонты и шизогония в крови человека

На преперате следует рассмотреть форменные элементы крови (лейкоциты и эритроциты). Эритроциты безъядерные, имеют форму двояковогнутой линзы, поэтому центральная часть их окрашена слабее за счёт меньшей концентрации гемоглобина. Изучать препарат нужно при увеличении объектива 90х с иммерсией.

Развитие малярийного плазмодия в эритроците начинается с проникновения в него мерозоита и формирования стадии «кольца».

а) Стадия кольца хорошо различима на препарате, окрашенном по Романовскому-Гимза. Ядро имеет вид небольшого красного зёрнышка, голубоватая цитоплазма в виде тонкого кольца окружает центральную вакуоль. Размеры кольца составляют около 1/3 диаметра эритроцита (рис. 20 - 1).

б) позднее цитоплазма утрачивает правильную форму, но вакуоль ещё сохраняется. Неправильная форма плазмодия на этой стадии связана с его подвижностью (рис. 20 - 2).

в) Постепенно происходит рост шизонта, он принимает более правильную округлую форму и вскоре заполняет большую часть эритроцита. Одновременно происходит образование и накопление в шизонте мелких зёрен коричневого пигмента. При этом диаметр эритроцита увеличивается почти в 1,5 раза (рис.-20 - 3).

г) На следующем этапе в округлом шизонте начинается процесс шизогонии. Ядро делится несколько раз, формируя до 24 ядер (рис. 20 - 4). Окружённые цитоплазмой, они образуют мерозоиты. При разрушении эритроцита мерозоиты выходят в плазму крови и проникают в новые эритроциты, в которых этот процесс повторяется. Весь период развития шизонта от проникновения в эритроцит мерозоита до конца шизогонии занимает у малярийного плазмодия 48 часов.

Гамонты в крови человека, заражённого Plasmodium vivax

После завершения шизогонии в эритроцитах начинают формироваться гамонты (гаметоциты). Молодые гамонты отличаются

Рис. 20. Стадии развития малярийного плазмодия (эритроцитарная часть жизненного цикла):

1 – молодой шизонт (стадия кольца), 2 – амёбоидный шизонт, 3 – многоядерный шизонт (ранняя шизогония), 4 – мерозоиты (позняя шизогония), 5 – макрогамонт, 6 – микрогамонт.

от шизонтов отсутствием вакуоли и правильной формой тела. Зрелые гамонты почти полностью заполняют эритроцит, имеют сферическую форму, одно ядро и зёрна пигмента в цитоплазме.

Макрогамонты (рис. 20 - 5) отличаются от микрогамонтов (рис. 20 - 6) более крупным ядром и светлой цитоплазмой.

В жизненном цикле малярийного плазмодия человек является промежуточным хозяином (шизогония, начало гаметогонии), а малярийный комар – окончательным (завершение гаметогонии, оплодотворение и спорогония).

У человека в организме паразитируют четыре вида плазмодиев. Времнной интервал между выходами мерозоитов в плазму крови у одного из этих видов (P.malariae) – 72 часа, заболевание – четырёхдневная малярия. У других видов (P. ovale, P. vivax, P. falciparum) – 48 часов. Если возбудителем является P. vivax, то заболевание называется трёхдневной малярией. Если возбудителем является P. ovale, то заболевание – трёхдневная малярия типа «овале». Если возбудитель P. falciparum, то заболевание – тропическая малярия.

Малярия характеризуется периодическими приступами лихорадки, каждый приступ включает стадии озноба, повышения температуры до 41о и длится до 6-12 часов. Интервалы между приступами зависят от вида плазмодия. Кроме лихорадочного состояния развивается анемия.

Лабораторная диагностика – обнаружение плазмодиев в мазке крови или толстой капле крови.

В Европу малярия была завезена испанцами. В конце XIX века она захватила не только южные, но и средние области континента.

Наиболее распространены следующие меры борьбы:

-употребление коры хинного дерева и современных препаратов аналогичного действия;

-борьба с переносчиком – малярийным комаром (около 15 внешне не отличимых видов-близнецов), включая осушение болот, сведение береговых зарослей, химические обработки инсектицидами, создание на поверхности зеркала водоёма мономолекулярной плёнки поверхностно-активных веществ, завоз из тропиков рыбок, пожирающих личинок и куколок комаров (гамбузия, гуппи и др.)

Комплекс этих и других мер позволил избавиться в СССР к концу 40-х годов прошлого столетия от этого самого распространённого у человека паразита.

Контрольные вопросы

1. Где и у кого паразитируют споровики?

2. Какие черты организации тела споровиков связаны с паразитизмом?

3. Как осуществляется борьба с малярией в настоящее время?

Тема: Тип Инфузории, или Ресничные. Строение и жизнедеятельность инфузории-туфельки

Тип инфузории (Cilióphora)

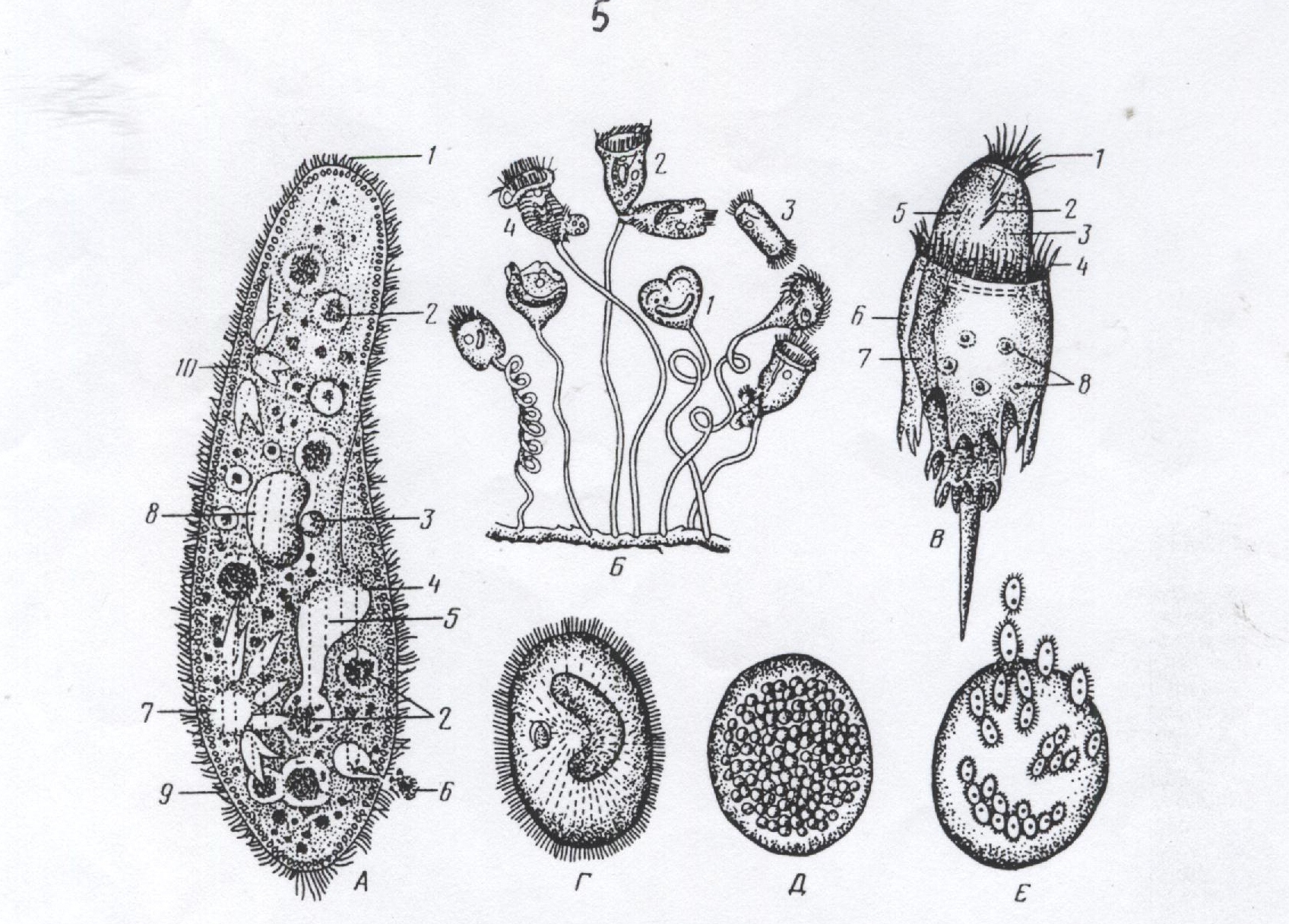

Инфузории – преимущественно свободноживущие морские и пресноводные простейшие. Это наиболее высокоорганизованные одноклеточные животные. Некоторые виды приспособились к жизни в почве, в песке (псаммофилы), другие ведут паразитический образ жизни (рис. 21).

Класс ресничные инфузории (Ciliáta)

Наиболее многочисленный класс. Представители этого класса покрыты ресничками на протяжении всех стадий жизненного цикла.

Подкласс равноресничные инфузории (Holotricha)

Реснички на теле одинаковой длины, много свободноживущих, хищных, питающихся своими собратьями, и паразитических форм.

Представитель инфузория туфелька (Paramécium caudátum)

Задания:

1. Изучить и зарисовать строение тела инфузории-туфельки.

2. Ознакомиться с различными видами инфузорий.

3. Выполнить в рабочих тетрадях задания 5 и 6.

Туфелька – типичный представитель равноресничных инфузорий, обычный обитатель стоячих водоёмов. Питается бактериями. В

Рис. 21. Инфузории:

А – туфелька: 1 – передний конец, 2 – пищеварительные вакуоли, 3 – малое ядро (микронуклеус), 4 – реснички, 5 – глотка, 6 – удаление остатков непереваренной пищи из порошицы, 7 – сократительная вакуоль (центральный резервуар и радиально расположенные приводящие канальцы), 8 – большое ядро (макронуклеус), 9 – трихоцисты, 10 – приводящие каналы сократительной вакуоли.

Б – сидячие инфузории сувойки: 1 и 2 – деление клетки, 3 – отделившаяся бродяжка, 4 – половой процесс.

В – инфузория офриосколекс из преджелудка жвачных млекопитающих: 1 – реснички, загоняющие пищу, 2 – глотка, 3 – 5 – реснички, 6 – малое ядро, 7 – большое ядро, 8 – вакуоли.

Г – инфузория ихтиофтириус, оставившая хозяина (рыбу).

Д – она же, разделившаяся на множество клеток, выходящих из цисты в виде бродяжек, проникающих в кожу рыб (Е).

лабораторных условиях хорошо разводится на сенном настое, питаясь сенной палочкой.

Изучение объекта. На часовое стекло наносят небольшое количество культуры инфузории и рассматривают под лупой. Видны быстро плавающие организмы удлинённой формы. Размеры туфельки довольно крупные (около 0,2 мм), поэтому инфузории различимы даже невооруженным глазом в виде мелких точек.

Изучение парамеций затрудняет их активное перемещение в поле зрения микроскопа. Чтобы их остановить или замедлить движение, можно использовать небольшой комочек гигроскопической ваты. Парамеции застревают между волокнами, что замедлит и ограничит их движение. Можно перенести на препарат кусочек субстрата. Инфузории концентрируются около него, привлекаемые органикой и бактериями. Движение и форму тела туфельки изучают на малом увеличении микроскопа. Готовят препарат из неокрашенной культуры инфузории и рассматривают его под малым увеличением. Основное внимание обращают на форму тела и характер движения инфузорий, имеющих удлинённые тела с закруглёнными передними и несколько заострёнными задними концами. Движение парамеции плавное. Поступательное движение сопровождается вращением тела вокруг продольной оси. Тело вальковатое по форме. При вращении инфузории на одной из сторон тела – условно называемой брюшной – видно глубокое вдавление, проходящее от переднего конца тела по направлению к заднему. Оно заканчивается примерно на уровне задней трети тела. Это околоротовое углубление, или перистом; в заднем конце его расположено ротовое отверстие. Если добавить на препарат безвредного красителя (каплю растёртой в воде туши или кармина) и притенить поле зрения микроскопа, удаётся рассмотреть движение ресничек, покрывающих всё тело инфузории. Оно напоминает проходящие вдоль тела волны. Только на заднем, заострённом конце имеется пучок более длинных ресниц.

Наблюдая за движением парамеции можно заметить, что, сталкиваясь с каким-либо препятствием, инфузория останавливается, совершает движение назад (пятиться), а затем продолжает двигаться вперёд, изменив направление и уклоняясь от препятствия.

Строение туфельки изучают на большом увеличении. Детальное изучение строения инфузорий проводится на туфельках, наглотавшихся раствора туши или кармина.

В теле туфельки, как и у других простейших, различаются тонкий наружный слой эктоплазмы и зернистая, более тёмная эндоплазма (рис. 21). Самый поверхностный слой эктоплазмы – пелликула – обеспечивает постоянную форму тела инфузории и в силу своей эластичности делает возможным изгибание тела, что и можно иногда видеть на особях, пробирающихся между волокнами ваты. В эктоплазме по краю тела видны мелкие преломляющие свет палочкообразные тельца, направленные перпендикулярно к поверхности тела. Это трихоцисты – органоиды защиты. На поверхности тела туфельки, примерно на середине её длины, с правой или левой стороны (в зависимости от положения инфузории) видна мерцающая полоска. Это область глотки, в которую ведет ротовое отверстие, лежащее на дне перистома (сам перистом на этом препарате в силу придавленности тела инфузории отчетливо не виден). Мерцание в глотке вызвано колебанием расположенной в ней мембраны. В эндоплазме туфельки хорошо видны окрашенные тушью шаровидные пищеварительные вакуоли.

Питание инфузорий, как и их движение, связано с работой ресничного аппарата. Реснички создают ток воды со взвешенной органикой к клеточному рту и дальше – в клеточную глотку. Вдоль неё также расположены ряды слипшихся ресничек, колебание которых обеспечивает движение органических частиц и бактерий – пищи инфузорий – ко внутреннему концу клеточной глотки, где образуются пищеварительные вакуоли. Процесс питания удобнее изучать, добавив в каплю культуры краситель (водный раствор туши или кармина).

Отрываясь от клеточной глотки, пищеварительные вакуоли движутся сначала к заднему концу тела парамеции, затем к переднему и снова возвращаются к заднему. Так завершается первый круг циклоза.

Второй круг обычно более короткий: пищеварительная вакуоль лишь огибает макронуклеус и, завершая процесс пищеварения, удаляет (дефекация) непереваренные остатки через порошицу. Движение пищеварительных вакуолей связано с круговыми движениями цитоплазмы, циркуляция которой направляется микрофибриллами и микротрубочками.

В передней и задней трети тела туфельки расположены две сократительные вакуоли. Вакуоль состоит из центрального резервуара и звездообразно расположенных приводящих каналов, работают они не синхронно – наполнению одной соответствует сокращение другой. Из центрального резервуара избыточная вода и продукты обмена удаляются через выделительную пору наружу. Таким образом, сократительные вакуоли действуют как насосы, непрерывно откачивая воду с углекислым газом и продуктами выделения. Частота сокращения вакуолей зависит от среды обитания, её состава и температуры. При 16оС интервал между сокращениями составляет 20-25 с (т.е. 3 раза в минуту). При нарушении работы сократительных вакуолей на поверхности клетки появляются пузыри, а затем парамеция лопается и погибает.

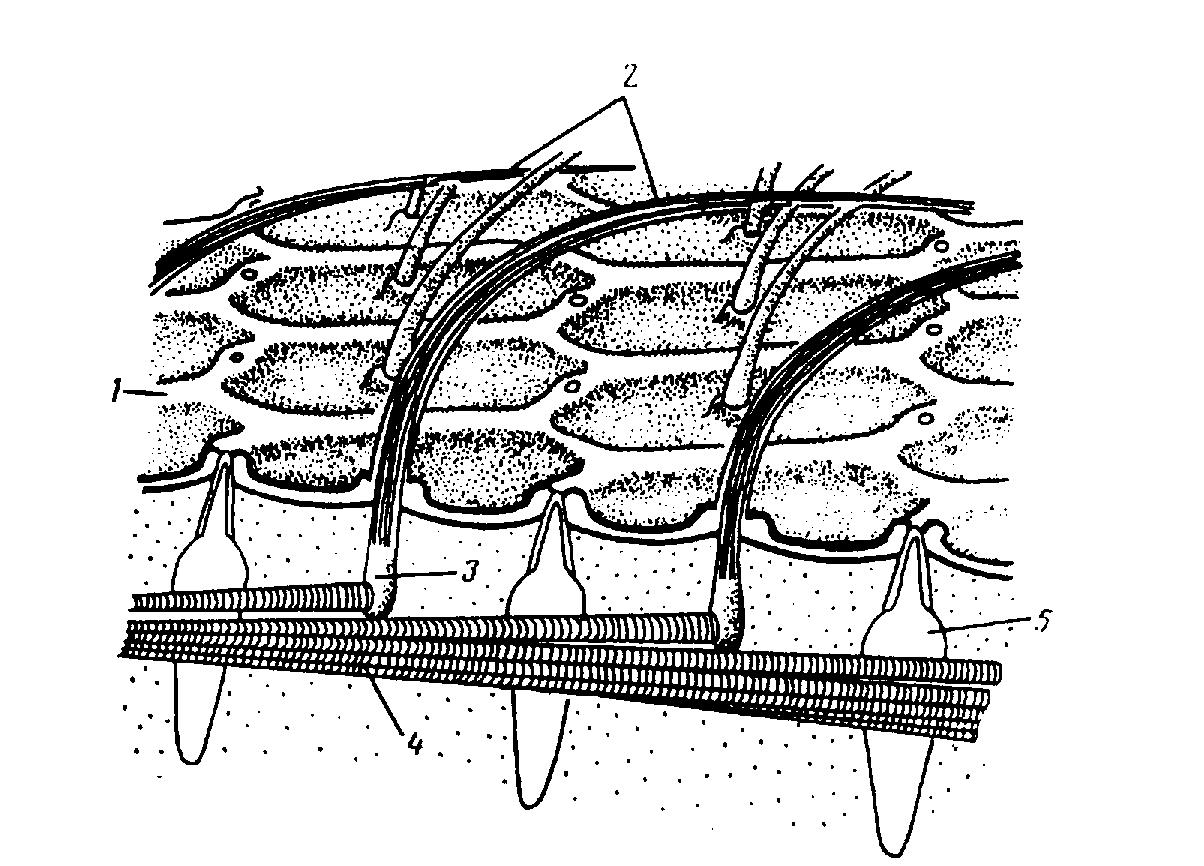

Реснички и трихоцисты (рис. 22). Для более детального рассмотрения ресничек и определения характера их расположения в каплю культуры парамеций можно добавить немного смеси формалина с йодом. Погибшие парамеции интенсивно окрашиваются и даже при малом увеличении хорошо видны многочисленные реснички, равномерно покрывающие всё тело простейшего.

Рис. 22. Инфузория-туфелька. Строение поверхностного слоя, схема, составленная с учётом данных электронной микроскопии:

1 – пелликула, образующая характерные шестигранники, 2- реснички, 3 – базальные тельца ресничек (кинетосомы), 4 – поверхностные пелликулярные фибриллы (кинетодесмы), 5 – трихоцисты.

Одновременно, особенно при переводе на большое увеличение, можно рассмотреть и выстрелившие нити трихоцист (рис. 23), окружающие клетку своеобразным «паутинным» облачком. Выстреливание трихоцист вызвано химическим раздражителем и имеет защитное значение.

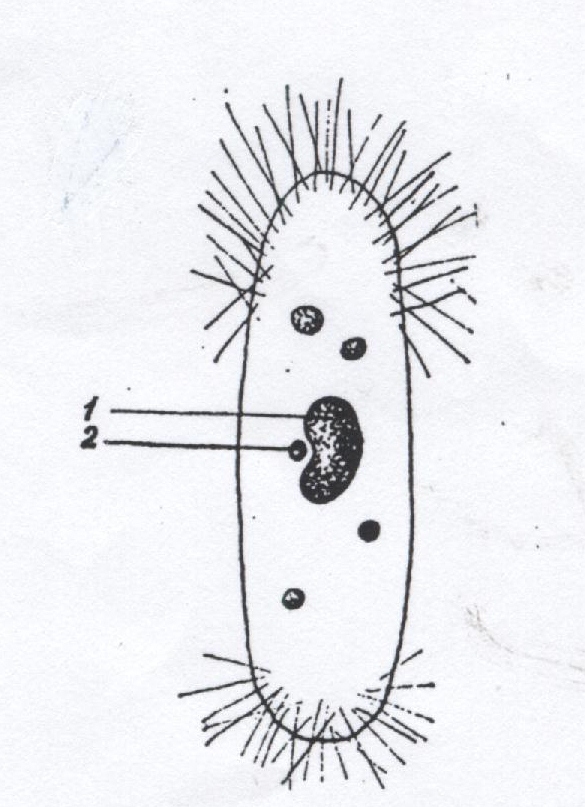

Ядра инфузорий изучите на окрашенных тотальных препаратах. Макронуклеус парамеции имеет бобовидную форму и расположен в центральной части клетки. Микронуклеус не всегда заметен, различим при большом увеличении.

Рис. 23. Инфузория – туфелька с выброшенными трихоцистами и окрашенным ядерным аппаратом:

1 – макронуклеус, 2 – микронуклеус