- •Вопросы к экзамену

- •Научное исследование его принципы и структура. Классификация методов психологического исследования.

- •Вклад исследований в. Вундта, л. Фехнера, г. Эббингауза, э. Л. Торндайка и к. Левина в становление экспериментального метода в психологии.

- •Нормативы научного мышления и нормативы экспериментирования. Значение парадигмы в методологии научного познания?

- •Номотетический и идеографический подходы: сходство и различия.

- •Критерии различения теорий разного уровня. Теории, предполагающие экспликацию экспериментальных гипотез.

- •Соотношение представлений о психологическом и поведенческом экспериментах, о естественно-научной схеме экспериментирования и психологическом экспериментировании.

- •Нормативность психологического эксперимента. Интегрирующая функция психологического экспериментирования в психологической науке.

- •Критерии объективности методов психологического исследования. Связь критериев воспроизводимости данных и объективности метода психологического исследования.

- •Наблюдение как метод и как методика. Три основных способа квантификации событий при использовании методик наблюдения.

- •Неэкспериментальные типы сбора данных – анализ продуктов деятельности, беседа, опрос, архивный метод.

- •Каузальная гипотеза. Переменные присутствующие в формулировках экспериментальной гипотезы. Конкурирующие теории и конкурирующие гипотезы. Понятие «третьих переменных» и «третьих гипотез».

- •Экспериментальная и контргипотезы, теоретическая и рабочая гипотезы. Соотношение теоретической и экспериментальной гипотезы в строгом эксперименте.

- •Психологические шкалы, измерение переменных. Переменные: зависимая, независимая и внешние. Способы контроля экспериментальных переменных. Интерпретация количественных данных

- •Психологическое измерение как условия выделения переменных. Виды шкал: наименований, порядка, интервалов и отношений. Первичные и производные шкалы.

- •Психодиагностика как способ выделения переменных. Качественные наблюдения и относительные понятия как основа реконструкции переменных.

- •Связь понятий мысленного образца эксперимента и мысленного эксперимента. Использование понятия мысленных образцов при оценке валидности эксперимента. Понятие валидности. Типы валидности.

- •Смешение сопутствующее и систематическое. Эффект плацебо с точки зрения контроля смешений. Общая схема контроля сопутствующего смешения.

- •Проблема отнесения экспериментальной закономерности к той или иной предметной области в психологии. Преимущества мысленных экспериментов по сравнению с реальными. Критический эксперимент.

- •Экспериментальная выборка и способы ее создания. Репрезентативность экспериментальной выборки. Понятие об экспериментальной и контрольной группах. Способы их формирования.

- •Экспериментирования в школе к. Левина.

- •Экспериментальная модель изучения высших психических функций в школе л.С. Выготского и а.Н. Леонтьева.

- •Результаты исследований ж. Шиф и а. Н. Леонтьева в контексте использования «методики двойной стимуляции»

- •Особенности построения эксперимента в рамках культурно-исторической концепции. Общая схема «методик двойной стимуляции». Объяснительный принцип, лежащий в основе параллелограмма развития.

- •Норма эксперимента. Инструкция. Влияние личности экспериментатора на результаты, типичные ошибки экспериментатора, способы их контроля.

- •Минимальный эффект для отвержения нуль-гипотез. Изменение экспериментального эффекта в зависимости от выбранных показателей зп. Графическое представление видов взаимодействия первого порядка.

- •Приемы измерений и статистические способы обработки их результатов в психологическом исследовании.

- •Различие представлений о количественной обработке экспериментальных данных и проверке гипотез о количественных зависимостях.

- •Вопросы, рассматриваемые исследователем на этапах содержательного и формального планирования. Основные предпосылки, или условия, необходимые для планирования эксперимента.

- •Целями проведения факторных экспериментов. Преимущества факторных планов. Многоуровневый эксперимент.

- •Факторные планы, планирование по методу латинского и греко-латинского квадратов. Взаимодействие независимых переменных, виды взаимодействия.

- •Факторный анализ. Интерпретация, аналитическое и графическое представление результатов факторных экспериментов.

- •Корреляционное исследование и эксперимент. Типы экспериментального исследования. Виды планов корреляционного исследования.

- •Корреляционный анализ. Виды коэффициентов корреляции. Интерпретация и представление результатов.

- •Корреляционный подход как метод исследования и как способ обработки результатов исследования. Варианты и связи между переменными в корреляционных исследованиях. Виды коэффициентов корреляции.

- •Квазиэкспериментальные планы психологического исследования. Квазиэкспериментальный метод с точки зрения ограничений в формах экспериментального контроля.

- •9.3.1. Межгрупповыс схемы

- •Дескриптивный обзор литературы. Использование электронных баз данных.

- •Мета-анализ в психологическом исследовании. Два основных подхода к его проведению. Отличие мета-анализа от дискурсивного литературного обзора.

- •Исследования с использованием Интернета. Определение выборки и ее размера. Выбор метода и методик. Этапы отчета о проведенном исследовании. Этические аспекты исследований.

- •План отчета о проведенном экспериментальном исследовании (научной статьи).

- •Описание экспериментальной ситуации. Принятие экспериментальной задачи. Рекомендации по организации экспериментального общения.

- •Источники возникновения новых психологических гипотез. Связь ошибки в выводах с проблемой переноса обобщений на новые ситуации и виды деятельности популяции.

- •Перспективы развития эксперимента: многомерный эксперимент, дифференциально-психологический эксперимент, кросскультурные исследования.

Вопросы к экзамену

Научное исследование его принципы и структура. Классификация методов психологического исследования.

Научное исследование — процесс изучения, эксперимента, концептуализации и проверки теории, связанный с получением научных знаний.

В основе методологии психологических исследований лежат принципы детерминизма, развития, объективности, связи сознания и деятельности, единства теории и практики, вероятностный подход.

«Объективность» и «развитие» наиболее важны для экспериментальной психологии, так как к общим принципам научного изучения психических явлений относятся: отражение объективной истины, проверка изучаемых закономерностей на практике, строгая объективность изучения психики, исследование психических явлений в процессе человеческой деятельности и, наконец, рассмотрение всех психологических феноменов в развитии — филогенетическом и онтогенетическом, социально-историческом и индивидуальном.

Детерминизм подчеркивает закономерную зависимость психических явлений от порождающих их факторов, устойчивую причинность тех или иных психических явлений. Вероятностный подход подчеркивает вероятностный характер психической деятельности, вероятностный тип связи между психическими явлениями и иными факторами.

То же самое, но вкратце: 1. Принцип детерминизма (причинная обусловленность): 1) Психика обусловлена объективной действительностью. 2) Все психические явления обусловлены деятельностью мозга. 3) При изучении психических явлений обязательно установить причины, их вызвавшие. 4) Психика определяется образом жизни. 2. Принцип единства сознания и деятельности: 1) Деятельность — форма активности сознания. 2) Сознание — результат поведения и деятельности. 3) Сознание образует внутренний план деятельности. 4) Изменение содержания деятельности способствует формированию качественно нового уровня сознания (педагогика). 3. Принцип генетический — развития: 1) Психика постоянно развивается и изменяется как количественно, так и качественно.

Классификация методов: Варианты генетического подхода (эволюционного) — филогенетический, онтогенетический, генетический (здесь это генетика поведения и индивидуальных свойств), социогенетический, исторический (в исторической психологии). Генетический метод может охватывать все уровни развития: от нейронного до поведенческого, от онтогенетического до социально-исторического. Значение генетических и исторических принципов в психологии велико. Они охватывают всю структуру и весь процесс движения научного познания. Детерминистский (подчеркивает закономерную зависимость психических явлений от порождающих их факторов, устойчивую причинность тех или иных психических явлений) и вероятностный(подчеркивает вероятностный характер психической деятельности, вероятностный тип связи между психическими явлениями и иными факторами) подходы действуют совместно в современной методологии психологического исследования. Рациональные (логические, теоретические) методы научного познания включают: ♦ проектирование задач и путей исследования; ♦ построение моделей процесса познания, их проверку; ♦ использование математической логики, вычислительной техники, семиотики и техники построения знаковых систем; ♦ применение теоретических методов анализа и синтеза, индукции и дедукции. Они благодаря обращению к знаковым системам позволяют обрабатывать и интерпретировать научные данные, однако не менее важны и эмпирические подходы (наблюдение, эксперименты, использование аппаратуры и приборов). Их недостатком является опасность обособить знаковые системы от критериев истинности научного знания и его объективного содержания. Все они (логические, математические) базируются на разуме, предполагают проверку объективности и истинности полученных знаний, в то время как мистическое (религиозное) познание опирается на веру, априорность (недоступность чувственной проверке) тех или иных положений.

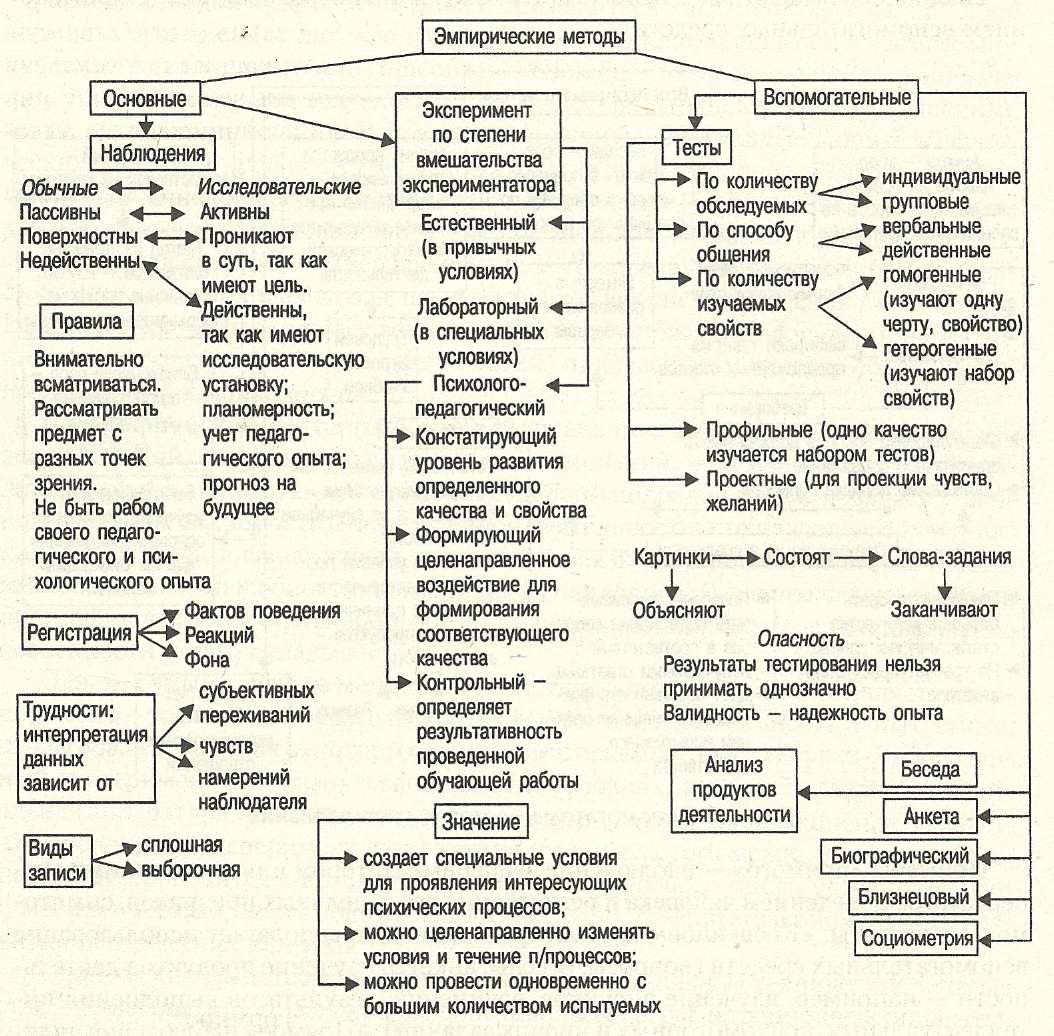

Рис. 1.4. Эмпирические методы исследования Различают следующие виды наблюдения: срез (кратковременное наблюдение), лонгитюдное (продолжительное, иногда в течение ряда лет), выборочное и сплошное, особый вид — включенное (когда наблюдатель становится членом исследуемой группы). Общая процедура наблюдения складывается из следующих процессов: 1) определение задачи и цели (для чего, с какой целью?); 2) выбор объекта, предмета и ситуации (что наблюдать?); 3) выбор способа наблюдения, наименее влияющего на исследуемый объект и наиболее обеспечивающего сбор необходимой информации (как наблюдать?); 4) выбор способов регистрации наблюдаемого (как вести записи?); 5) обработка и интерпретация полученной информации (каков результат?). Наблюдение может быть непосредственным или опосредованным (с применением вспомогательных средств).

Рис.

1.5. Вспомогательные

методы исследования

«Прямое

наблюдение» — экспериментатор наблюдает

за поведением человека и регистрация

его отдельных признаков, симптомов, их

частоты. «Косвенное», или опосредованное,

предполагает использование вспомогательных

средств (вопросы, беседы, анкеты, изучение

продуктов деятельности). «Прямое»

наблюдение является относительно

субъективным методом, зависит от

внимательности, установки, опыта

наблюдателя, поэтому лучше использовать

одновременно 3-4 экспертов-наблюдателей.

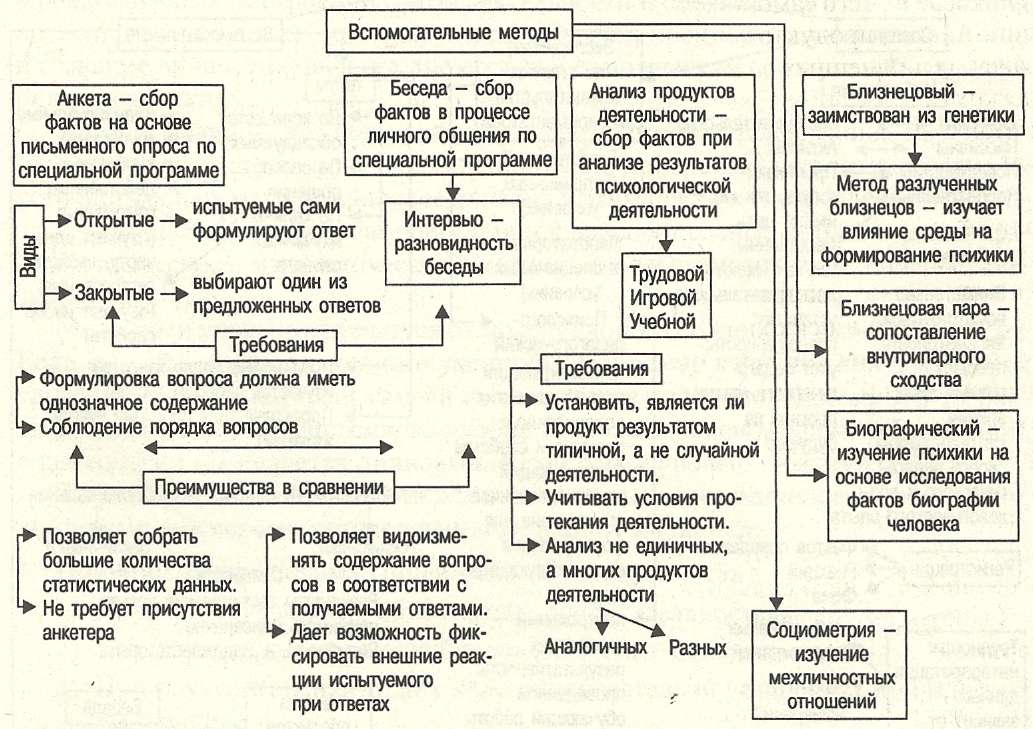

Беседа — это еще более субъективная

психодиагностическая методика, поскольку

ее ход, результаты и выводы существенно

зависят не только от испытуемого, но и

от личности диагноста, ее проводившего.

Более объективная информация получается

при анализе деятельности испытуемых

по неким объективным критериям.

Беседа -

прямое или косвенное, устное или

письменное получение от изучаемого

сведений о его деятельности, в которых

объективируются свойственные ему

психологические явления (непринужденная,

интервью, вопросники, психологические

анкеты).

Анамнез —

сведения о прошлом изучаемого, получаемые

от него самого от хорошо знающих его

лиц. Анализ продуктов деятельности

человека (рисунков, сочинений, решенных

задач, выполненных заданий) позволяет

получить объективные данные о психических

способностях и качествах человека. Одна

из разновидностей наблюдения —

самонаблюдение, непосредственное либо

отсроченное (в воспоминаниях, дневниках,

мемуарах человек анализирует, что он

думал, чувствовал, переживал).

Биографический

метод (анализ

дневников, автобиографий, воспоминаний

и т. п.) позволяет узнать: как формировалась

у данного человека склонность к

определенной деятельности; кто, и как

повлиял на формирование его личности;

какие качества, способности, когда и

как проявлялись. Реальное течение жизни,

биография человека обусловливают то,

какая личность и какие психологические

особенности у него складываются.

Но

самый важный метод - эксперимент —

активное вмешательство исследователя

в деятельность испытуемого, чтобы

создать условия, в которых выявляется

психологический факт:

Специальные

условия; аппаратура; действие испытуемого

по инструкции; проводится многократно;

большое кол-во участников; данные

статистически достоверны.

(лабораторный)

Рис.

1.5. Вспомогательные

методы исследования

«Прямое

наблюдение» — экспериментатор наблюдает

за поведением человека и регистрация

его отдельных признаков, симптомов, их

частоты. «Косвенное», или опосредованное,

предполагает использование вспомогательных

средств (вопросы, беседы, анкеты, изучение

продуктов деятельности). «Прямое»

наблюдение является относительно

субъективным методом, зависит от

внимательности, установки, опыта

наблюдателя, поэтому лучше использовать

одновременно 3-4 экспертов-наблюдателей.

Беседа — это еще более субъективная

психодиагностическая методика, поскольку

ее ход, результаты и выводы существенно

зависят не только от испытуемого, но и

от личности диагноста, ее проводившего.

Более объективная информация получается

при анализе деятельности испытуемых

по неким объективным критериям.

Беседа -

прямое или косвенное, устное или

письменное получение от изучаемого

сведений о его деятельности, в которых

объективируются свойственные ему

психологические явления (непринужденная,

интервью, вопросники, психологические

анкеты).

Анамнез —

сведения о прошлом изучаемого, получаемые

от него самого от хорошо знающих его

лиц. Анализ продуктов деятельности

человека (рисунков, сочинений, решенных

задач, выполненных заданий) позволяет

получить объективные данные о психических

способностях и качествах человека. Одна

из разновидностей наблюдения —

самонаблюдение, непосредственное либо

отсроченное (в воспоминаниях, дневниках,

мемуарах человек анализирует, что он

думал, чувствовал, переживал).

Биографический

метод (анализ

дневников, автобиографий, воспоминаний

и т. п.) позволяет узнать: как формировалась

у данного человека склонность к

определенной деятельности; кто, и как

повлиял на формирование его личности;

какие качества, способности, когда и

как проявлялись. Реальное течение жизни,

биография человека обусловливают то,

какая личность и какие психологические

особенности у него складываются.

Но

самый важный метод - эксперимент —

активное вмешательство исследователя

в деятельность испытуемого, чтобы

создать условия, в которых выявляется

психологический факт:

Специальные

условия; аппаратура; действие испытуемого

по инструкции; проводится многократно;

большое кол-во участников; данные

статистически достоверны.

(лабораторный)

Без ведома участника; естественные условия жизни. Информация достоверна, но нельзя проводить многократно, ибо тогда перестанет быть естественным. Вопрос этики. Только с согласия испытуемого. Ограничивается широта исследования, но нет душевных травм.

Тесты — кратковременное, одинаковое для всех испытуемых задание, по результатам которого определяются наличие и уровень развития определённых качеств. Тесты могут быть прогностическими и диагностирующими. Они должны быть научно обоснованными, надежными, валидными. Их цель — выявление устойчивых психологических характеристик.

К организационным методам, охватывающим все исследование, относят:

1. Сравнительный (сопоставление данных нормального и патологического развития, сравнение разных ступеней эволюции или уровней по определенным параметрам — метод поперечных возрастных срезов: например, сравнение параметров памяти у дошкольников, школьников, взрослых, стариков). 2. Лонгитюдный (непрерывное отслеживание психологического развития группы испытуемых на протяжении многих лет). Лонгитюдный метод устраняет недостаток метода поперечных срезов (сравнительно-возрастного). Но его сложнее применять, особенно на большой выборке испытуемых, поэтому целесообразно сочетать сравнительный и лонгитюдный методы. 3. Комплексный (междисциплинарное исследование, касающееся взаимосвязей явлений разного рода — между физическим и психическим развитием, социальным статусом и характерологическими особенностями личности, производительностью труда и индивидуальным его стилем).