- •19.09 Методологический аппарат логистики

- •03.10 Производственная логистика

- •Распределительная логистика 17.10.12

- •31.10 Оптимизация расположения распределительного центра

- •Задача выбора поставщика

- •1. Поиск потенциальных поставщиков.

- •2. Анализ потенциальных поставщиков.

- •3. Оценка результатов работы с поставщиками.

- •Система поставок «точно в срок» в закупочной логистике

- •Сущность и задачи транспортной логистики. 14.11.12

- •Ранжирование критериев выбора перевозчика

- •Информационная логистика 28.11.12

- •Принципы построения информационных систем в логистике.

- •Запасы в логистике.

- •Управление запасами на предприятии

- •Определение оптимального размера заказа

- •26.12 Материальные потоки в логистике

- •Виды материальных потоков

- •Логистические операции: понятие, классификации Логистические операции - совокупность действий, направленных на преобразование материального или информационного потока

- •Логистический процесс на складе

- •Стандартизация грузов в складской деятельности

- •Пакетирование грузовых единиц

- •Виды работ в области логистического сервиса:

- •Этапы формирования системы логистического сервиса

- •Критерии качества логистического обслуживания

Распределительная логистика 17.10.12

Распределительная логистика - наука (деятельность) о планировании, контроле и управлении транспортированием, складированием и другими материальными и нематериальными операциями, совершаемыми в процессе доведения готовой продукции до потребителя в соответствии с интересами и требованиями последнего, а также передачи, хранения и обработки соответствующей информации.

Принципиальное отличие распределительной логистики от традиционных сбыта и продажи заключается в следующем:

подчинение процесса управления материальными и информационными потоками целям и задачам маркетинга;

системная взаимосвязь процесса распределения с процессами производства и закупок (в плане управления материальными потоками);

системная взаимосвязь всех функций внутри самого распределения.

Распределительная логистика - комплекс взаимосвязанных функций, реализуемых в процессе распределения материального потока между различными оптовыми покупателями, то есть в процессе оптовой продажи товаров;

Объект изучения в распределительной логистике - материальный поток на стадии движения от поставщика к потребителю. Предмет изучения — рационализация процесса физического продвижения продукта к потребителю.

Все задачи делятся на микро и макроуровень.

на микроуровне:

планирование процесса реализации товара;

организация получения и обработки заказа;

выбор вида упаковки, принятие решений о комплектации, организация выполнения операций, предшествующих отгрузке;

организация отгрузки продукции;

организация доставки и контроль транспортирования;

организация послереализационного обслуживания.

на макроуровне:

выбор схемы распределения МП;

определение оптимального количества РЦ (складов);

определение оптимального места расположения РЦ (складов) на обслуживаемой территории и др.

Потребление производственное — это текущее использование общественного продукта на производственные нужды в качестве средств труда и предметов труда.

Потребление непроизводственное — это текущее использование общественного продукта на личное потребление и потребление населения в учреждениях и предприятиях непроизводственной сферы.

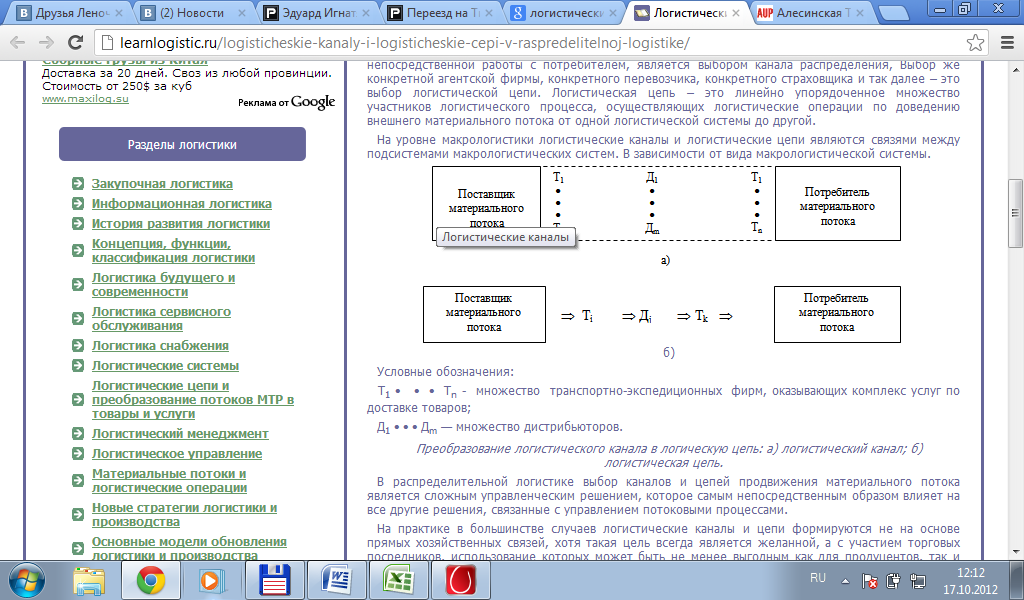

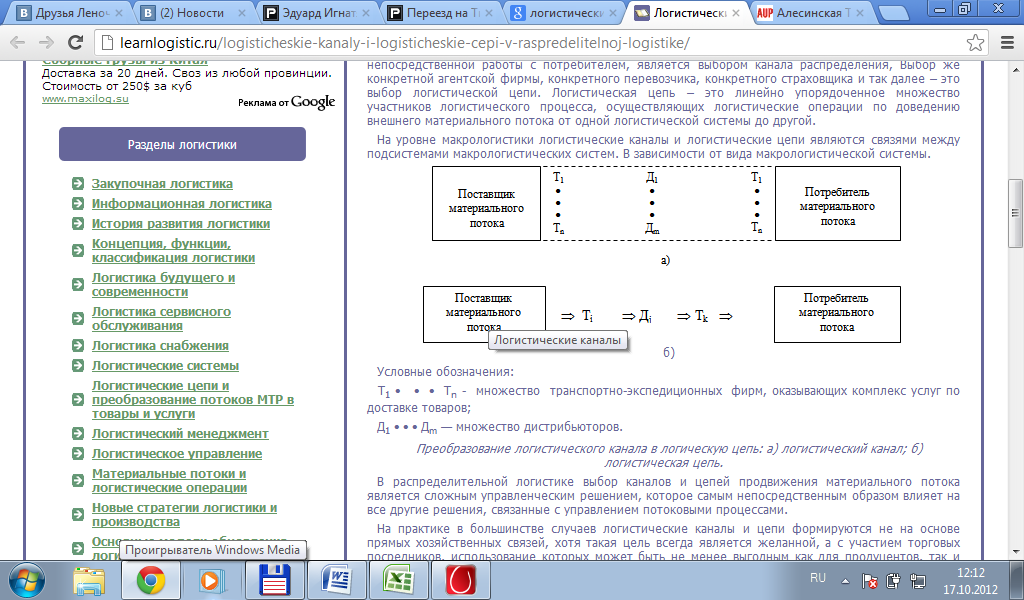

Логистический канал – это частично упорядоченное множество различных посредников (организаций или отдельных лиц), осуществляющих доведение МП от конкретного производителя до его потребителей.

Логистическая цепь – это линейно упорядоченное множество участников логистического процесса, осуществляющих логистические операции по доведению внешнего материального потока от одной логистической системы до другой.

Логистические каналы:

Логистическая цепь:

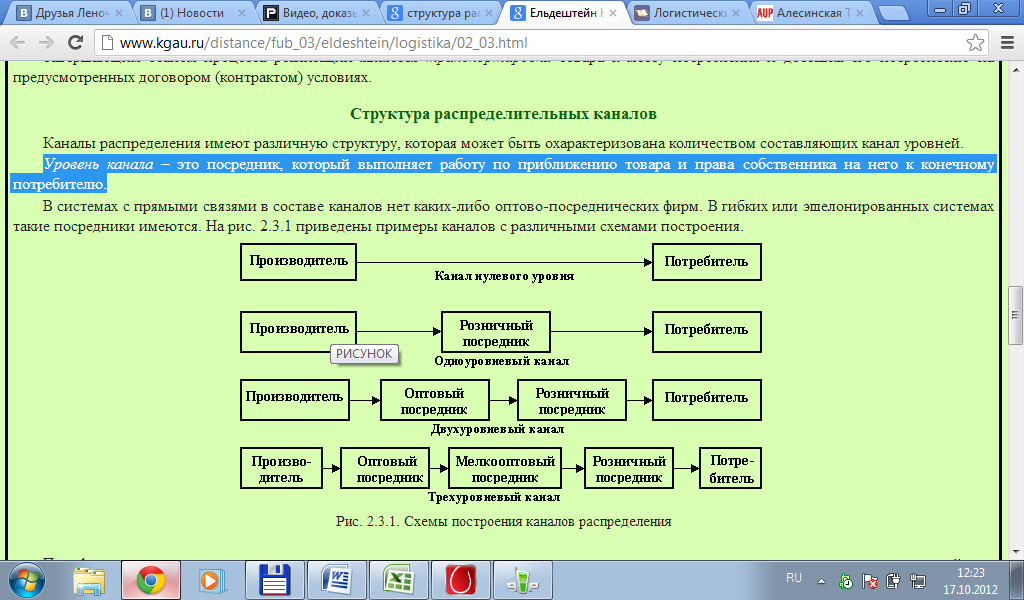

Уровень канала – это посредник, который выполняет работу по приближению товара и права собственника на него к конечному потребителю.

Дилеры – это оптовые (реже розничные) посредники, которые ведут операции от своего имени и за свой счет. Товар приобретается ими по договору поставки. Таким образом, дилер становится собственником продукции после полной оплаты поставки. Отношения между производителем и дилером прекращаются после выполнения всех условий по договору поставки. В логистической цепи дилеры занимают положение, наиболее близкое к конечным потребителям.

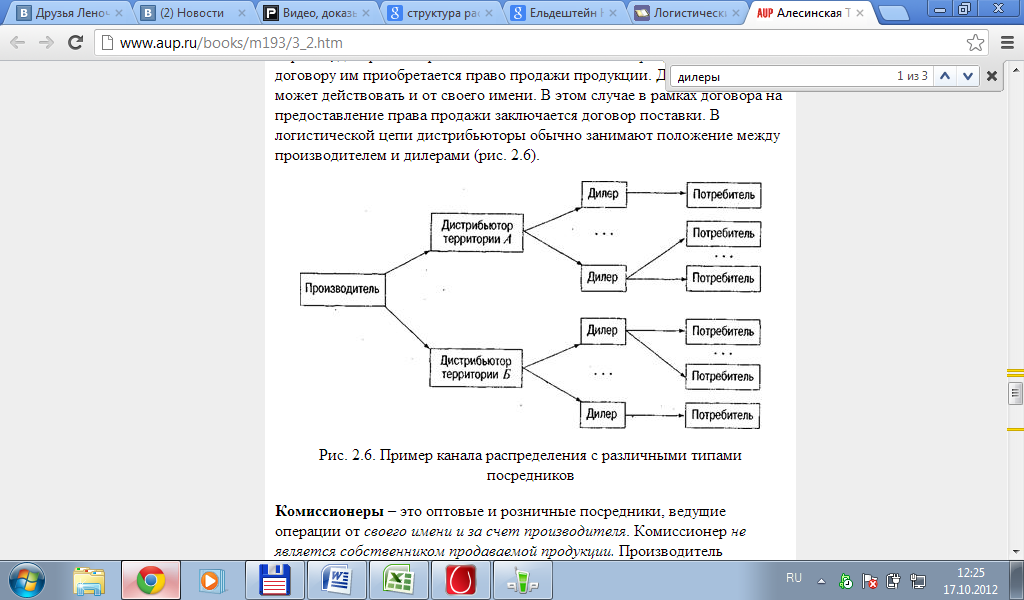

Дистрибьюторы – оптовые и розничные посредники, ведущие операции от имени производителя и за свой счет. Как правило, производитель предоставляет дистрибьютору право торговать своей продукцией на определенной территории и в течение определенного срока. Таким образом, дистрибьютор не является собственником продукции. По договору им приобретается право продажи продукции. Дистрибьютор может действовать и от своего имени. В этом случае в рамках договора на предоставление права продажи заключается договор поставки. В логистической цепи дистрибьюторы обычно занимают положение между производителем и дилерами.

Комиссионеры – это оптовые и розничные посредники, ведущие операции от своего имени и за счет производителя. Комиссионер не является собственником продаваемой продукции. Производитель (комитент) остается собственником продукции до ее передачи и оплаты конечным потребителем. Договор о поставке продукции заключается от имени комиссионера. Таким образом, комиссионер является посредником только для комитента, а не для конечного потребителя, деньги которого перечисляются на счет комиссионера. При этом риск случайной порчи и гибели продукции лежит на комитенте. Комиссионер обязан обеспечить сохранность товара. Он отвечает за утрату или повреждение продукции по его вине. Вознаграждение комиссионеру выплачивается обычно в виде процентов от суммы проведенной операции или как разница между ценой, назначенной комитентом, и ценой реализации.

Агенты – посредники, выступающие в качестве представителя или помощника другого, основного по отношению к нему лица (принципала). Как правило, агенты являются юридическими лицами. Агент заключает сделки от имени и за счет принципала. По объему полномочий агенты подразделяются на две категории. Универсальные агенты совершают любые юридические действия от имени принципала. Генеральные агенты заключают только сделки, указанные в доверенности. За свои услуги агенты получают вознаграждение как по тарифам, так и по договоренности с принципалом. Наиболее распространенный вид агентского вознаграждения – процент от суммы заключенной сделки.

Брокеры – посредники при заключении сделок, сводящие контрагентов. Брокеры не являются собственниками продукции, как дилеры или дистрибьюторы, и не распоряжаются продукцией, как дистрибьюторы, комиссионеры или агенты. В отличие от агентов брокеры не состоят в договорных отношениях ни с одной из сторон заключающейся сделки и действуют лишь на основе отдельных поручений. Брокеры вознаграждаются только за проданную продукцию. Их доходы могут формироваться как определенный процент от стоимости проданных товаров или как фиксированное вознаграждение за каждую проданную единицу товара.

Определение оптимального количества складов в системе распределения. Складская сеть, через которую осуществляется распределение материального потока, является значимым элементом логистической системы. Построение этой сети оказывает существенное влияние на издержки, возникающие в процессе доведения товаров до потребителей, а через них и на конечную стоимость реализуемого продукта.

Рассмотрим модель системы материального потока, представленную на рис.1. Допустим, что на определенной территории имеется некоторое количество потребителей материального потока. На рисунке представлено три варианта организации распределения: с помощью одного, двух или шести складов (соответственно, рисунки А,Б и В). Очевидно, что в случае принятия варианта А транспортные расходы по доставке будут наибольшими. Вариант В предполагает наличие шести распределительных центров, максимально приближенных к центрам сосредоточения потребителей материального потока. В этом случае транспортные расходы по товароснабжению будут минимальными. Однако появление в системе распределения пяти дополнительных складов увеличивает эксплуатационные расходы, затраты на доставку товаров на склады, на управление всей распределительной системой. Не исключено, что дополнительные затраты в этом случае могут значительно превысить экономический выигрыш, полученный от сокращения пробега транспорта, доставляющего товары потребителям. Поэтому, возможно, что предпочтительнее окажется вариант Б, согласно которому район обслуживается двумя складами. Как видим, при изменении количества складов в системе распределения часть издержек, связанных с процессом доведения материального потока до потребителя, возрастает, а часть снижается. Это позволяет ставить и решать задачу поиска оптимального количества складов. Ниже рассматривается графический метод решения данной задачи. Выберем в качестве независимой переменной величину N – количество складов, через которые осуществляется снабжение потребителей. В качестве зависимых переменных будем рассматривать следующие виды издержек:

транспортные расходы;

расходы на содержание запасов;

расходы, связанные с эксплуатацией складского хозяйства;

расходы, связанные с управлением складской системой.

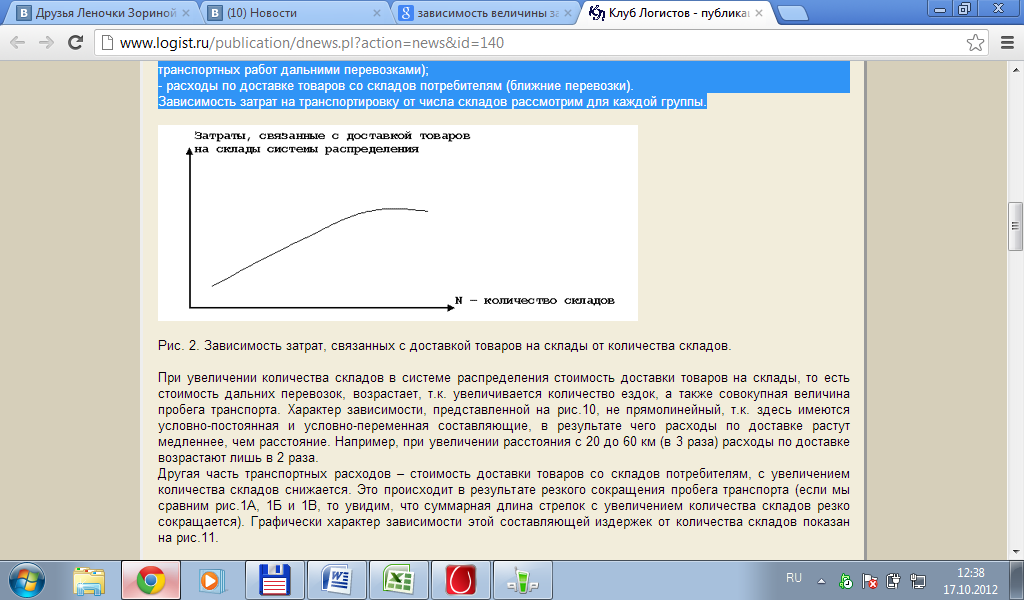

Охарактеризуем зависимость издержек каждого вида от количества складов. 1. Зависимость величины затрат на транспортировку от количества складов в системе распределения. Весь объем транспортной работы по доставке товаров потребителям, соответственно и транспортных расходов, делят на две группы: - расходы, связанные с доставкой товаров на склады системы распределения (назовем эту категорию транспортных работ дальними перевозками); - расходы по доставке товаров со складов потребителям (ближние перевозки). Зависимость затрат на транспортировку от числа складов рассмотрим для каждой группы.

При

увеличении количества складов в системе

распределения стоимость доставки

товаров на склады, то есть стоимость

дальних перевозок, возрастает, т.к.

увеличивается количество ездок, а также

совокупная величина пробега транспорта.

Характер зависимости, представленной

на рис.10, не прямолинейный, т.к. здесь

имеются условно-постоянная и

условно-переменная составляющие, в

результате чего расходы по доставке

растут медленнее, чем расстояние.

Например, при увеличении расстояния с

20 до 60 км (в 3 раза) расходы по доставке

возрастают лишь в 2 раза.

Другая

часть транспортных расходов – стоимость

доставки товаров со складов потребителям,

с увеличением количества складов

снижается. Это происходит в результате

резкого сокращения пробега транспорта

(если мы сравним рис.1А, 1Б и 1В, то увидим,

что суммарная длина стрелок с увеличением

количества складов резко сокращается).

Графически характер зависимости этой

составляющей издержек от количества

складов показан на рис.11.

Рис.

3. Зависимость затрат, связанных с

доставкой товаров со складов системы

распределения потребителям, от количества

складов.

Суммарные

транспортные расходы при увеличении

количества складов в системе распределения,

как правило, убывают. Однако это снижение

не носит столь выраженный характер,

как снижение расходов на ближние

перевозки, так как на форму зависимости

влияет увеличение расходов на завоз

товаров на склады (при увеличении

количества складов). Общий график

зависимости транспортных расходов от

количества используемых складов

приведен на рис.4

Рис.

3. Зависимость затрат, связанных с

доставкой товаров со складов системы

распределения потребителям, от количества

складов.

Суммарные

транспортные расходы при увеличении

количества складов в системе распределения,

как правило, убывают. Однако это снижение

не носит столь выраженный характер,

как снижение расходов на ближние

перевозки, так как на форму зависимости

влияет увеличение расходов на завоз

товаров на склады (при увеличении

количества складов). Общий график

зависимости транспортных расходов от

количества используемых складов

приведен на рис.4

Рис.

4. Зависимость суммарных затрат, связанных

с транспортировкой товаров, от количества

складов в системе распределения.

Рис.

4. Зависимость суммарных затрат, связанных

с транспортировкой товаров, от количества

складов в системе распределения.

2.

Зависимость затрат на содержание

запасов от количества складов в системе

распределения.

На

рис.1А снабжение всех потребителей

осуществляется из одного склада.

Увеличивая число складов, мы тем самым,

сокращаем область обслуживания каждого

из них. Так, при переходе к модели

обслуживания, представленной на рис.В

(шесть складов), зона обслуживаемая

одним складом, уменьшается примерно в

6 раз. Сокращение зоны обслуживания

влечет за собой сокращение запасов на

складе. Однако запас сокращается, как

правило, не столь быстро, как зона

обслуживания. Причин тому может быть

несколько. Например, необходимость

содержания страхового запаса. В модели

с одним складом страховой запас

необходимо иметь в одном месте. Увеличение

складской сети влечет за собой

тиражирование страхового запаса, т.е.

создавать шесть складов, необходимо в

каждом из них создать страховой запас.

В результате суммарный запас во всех

шести складах возрастет (по сравнению

с запасом в распределительной системе

с одним центральным складом).

Рис.

5. Зависимость затрат на содержание

запасов от количества складов в системе

распределения.

Потребность

складов в некоторых группах товаров

при уменьшении зоны обслуживания может

оказаться ниже минимальных норм, по

которым товар получают сами склады.

Это вынудит завозить данную группу на

склады в количестве, большем потребности,

что также повлечет за собой рост размера

запаса. Можно привести и другие причины

того, что при увеличении количества

складов совокупный размер запаса в

системе распределения увеличивается.

Графический

характер зависимости затрат на содержание

запаса от количества складов в системе

распределения представлен на рис.5.

3.

Зависимость затрат, связанных с

эксплуатацией складского хозяйства

от количества складов в системе

распределения.

Таблица

1

Зависимость

эксплуатационных затрат, в расчете на

1 м2 площади склада, от размера складской

площади

Рис.

5. Зависимость затрат на содержание

запасов от количества складов в системе

распределения.

Потребность

складов в некоторых группах товаров

при уменьшении зоны обслуживания может

оказаться ниже минимальных норм, по

которым товар получают сами склады.

Это вынудит завозить данную группу на

склады в количестве, большем потребности,

что также повлечет за собой рост размера

запаса. Можно привести и другие причины

того, что при увеличении количества

складов совокупный размер запаса в

системе распределения увеличивается.

Графический

характер зависимости затрат на содержание

запаса от количества складов в системе

распределения представлен на рис.5.

3.

Зависимость затрат, связанных с

эксплуатацией складского хозяйства

от количества складов в системе

распределения.

Таблица

1

Зависимость

эксплуатационных затрат, в расчете на

1 м2 площади склада, от размера складской

площади

Складская площадь, м2 |

Эксплуатационные затраты, в расчете на 1 м2 склада, условных денежных единиц |

1500 |

60 |

3000 |

53 |

5750 |

49 |

10500 |

45 |

13000 |

39 |

При

увеличении количества складов в системе

распределения затраты, связанные с

эксплуатацией одного склада, снижаются.

Однако совокупные затраты распределительной

системы на содержание всего складского

хозяйства возрастают. Происходит это

в связи с так называемым эффектом

масштаба: при уменьшении площади склада

эксплуатационные затраты, приходящиеся

на один квадратный метр, увеличиваются.

Например, в торговле при уменьшении

площади склада с 10,5 тыс. м2 до 1,5 тыс. м2,

то есть в 7 раз, эксплуатационные затраты

уменьшаются всего лишь в 5,25 раза. Замена

одного склада семью (общая площадь

остается той же -–10,5 тыс.м2), повлечет

за собой увеличение эксплуатационных

расходов в 1,4 раза. Зависимость величины

удельных эксплуатационных расходов

от размера склада (сфера торговли

товарами народного потребления приведена

в табл.1.

В

общем виде графически зависимость

между количеством складов в системе

распределения и размером эксплуатационных

затрат представлена на рис.6.

Рис.

6. Зависимость между количеством складов

в системе распределения и размером

эксплуатационных затрат.

4.

Зависимость затрат, связанных с

управлением распределительной системой

от количества входящих в нее складов.

Характер данной зависимости представлен

на рис.7. Здесь также действует эффект

масштаба, в связи с чем при увеличении

количества складов прямая расходов на

системы управления делается более

пологой.

Рис.

6. Зависимость между количеством складов

в системе распределения и размером

эксплуатационных затрат.

4.

Зависимость затрат, связанных с

управлением распределительной системой

от количества входящих в нее складов.

Характер данной зависимости представлен

на рис.7. Здесь также действует эффект

масштаба, в связи с чем при увеличении

количества складов прямая расходов на

системы управления делается более

пологой.

Рис.

7. Зависимость затрат, связанных с

управлением распределительной системой,

от количества входящих в нее

складов.

Обязательным

условием возможности эффективного

функционирования распределительной

системы, имеющей несколько складов,

являются компьютеризация управления.

При отсутствии средств вычислительной

техники кривая расходов на управление

может принять совершенно иной вид –

пунктирная кривая на рис.8, т.е. увеличение

затрат на систему управления складским

хозяйством. Следует отметить, что

развитие распределительных складских

систем в середине настоящего века

сдерживалось именно отсутствием средств

автоматизированной обработки

информационных потоков. Зависимость

совокупных затрат на функционирование

системы распределения от количества

входящих в нее складов, полученная

путем сложения всех графиков, указанных

в этой главе, приведены на рис.8. Абсцисса

минимума кривой совокупных затрат даст

нам оптимальное значение количества

складов в системе распределения (в

нашем случае – 4 склада).

Рис.

7. Зависимость затрат, связанных с

управлением распределительной системой,

от количества входящих в нее

складов.

Обязательным

условием возможности эффективного

функционирования распределительной

системы, имеющей несколько складов,

являются компьютеризация управления.

При отсутствии средств вычислительной

техники кривая расходов на управление

может принять совершенно иной вид –

пунктирная кривая на рис.8, т.е. увеличение

затрат на систему управления складским

хозяйством. Следует отметить, что

развитие распределительных складских

систем в середине настоящего века

сдерживалось именно отсутствием средств

автоматизированной обработки

информационных потоков. Зависимость

совокупных затрат на функционирование

системы распределения от количества

входящих в нее складов, полученная

путем сложения всех графиков, указанных

в этой главе, приведены на рис.8. Абсцисса

минимума кривой совокупных затрат даст

нам оптимальное значение количества

складов в системе распределения (в

нашем случае – 4 склада).

Рис.

8. Зависимость совокупных затрат на

функционирование системы распределения

от количества входящих в нее складов.

Рис.

8. Зависимость совокупных затрат на

функционирование системы распределения

от количества входящих в нее складов.

задача оптимизации расположения распорядительного центра по обслуживания территории.

Тесную зависимость транспортных издержек по товароснабжению от расположения распределительного центра иллюстрирует рис.17. Представленная здесь модель системы распределения содержит один склад, который, очевидно, целесообразно разместить в центре района, а не на окраине.

- распределительные центры (склады);

- потребители материального потока;

- материальные потоки.

Рис. 17. Варианты размещения распределительного центра на обслуживаемой территории.

Задача размещения распределительного центра приобретает актуальность при наличии развитой транспортной сети, так как в противном случае решение, скорее всего, будет очевидным. Например, если на территории района есть только две пересекающиеся магистрали, вдоль которых расположены все потребители, то, очевидно, распределительный центр целесообразно разместить на пересечении магистралей.

Эвристические методы. Гораздо менее трудоемки субоптимальные, или так называемые эвристические методы определения места размещения распределительных центров. Эти методы эффективны для решения больших практических задач; они дают хорошие, близкие к оптимальным, результаты при невысокой сложности вычислений, однако не обеспечивают отыскания оптимального решения. Название «эвристические» означает, что в основе методов лежит человеческий опыт и интуиция (в отличие от формальной процедуры, лежащей в основе метода полного перебора). По существу, метод основан на «правиле большого пальца» (иначе – метод Паретто, или АВС метод), то есть на предварительном отказе от очевидно неприемлемых вариантов. Опытный специалист-эксперт, работая в диалоговом режиме с ЭВМ, анализирует транспортную сеть района и непригодные, на его взгляд, варианты исключает из задания машины. Таким образом, проблема сокращается до управляемых размеров с точки зрения количества альтернатив, которые необходимо

Практика

Работа |

|

Опирается на |

Ранг |

Новая нумерация |

Монтаж крана |

b1 |

b3, b6 |

3 |

а5 |

Закладка фундамента |

b2 |

b4, b5, b6 |

3 |

а6 |

Завоз оборудования |

b3 |

b5 |

2 |

а2 |

Завоз материалов |

b4 |

b5 |

2 |

а3 |

Расчистка территорий |

b5 |

- |

1 |

а1 |

разметка |

b6 |

b5 |

2 |

а4 |

Возведение стен |

b7 |

b1, b2, b4 |

4 |

а7 |

Монтаж перекрытия |

b8 |

b7 |

4 |

а8 |

Электротехнические работы |

b9 |

b8 |

5 |

а9 |

Сантехнические работы |

b10 |

b8 |

5 |

а10 |

Приемо-сдаточные работы |

b11 |

b8, b9, b10 |

6 |

а11 |

Наибольший рейтинг у того, кто ни от кого не зависит.

Работа |

|

Опирается на |

Ранг |

Новая нумерация |

Продолжительность работы |

Монтаж крана |

b1 |

b3, b6 |

3 |

а5 |

8 |

Закладка фундамента |

b2 |

b4, b5, b6 |

3 |

а6 |

12 |

Завоз оборудования |

b3 |

b5 |

2 |

а2 |

3 |

Завоз материалов |

b4 |

b5 |

2 |

а3 |

4 |

Расчистка территорий |

b5 |

- |

1 |

а1 |

8 |

разметка |

b6 |

b5 |

2 |

а4 |

2 |

Возведение стен |

b7 |

b1, b2, b4 |

4 |

а7 |

21 |

Монтаж перекрытия |

b8 |

b7 |

4 |

а8 |

17 |

Электротехнические работы |

b9 |

b8 |

5 |

а9 |

5 |

Сантехнические работы |

b10 |

b8 |

5 |

а10 |

8 |

Приемо-сдаточные работы |

b11 |

b8, b9, b10 |

6 |

а11 |

4 |

Метод динамического программирования

Метод динамического программирования универсален. С его помощью можно решать такие задачи, как нижеприведенная задача управления запасами, задача прокладки оптимального пути, оптимизации траектории взлета самолета, задача о реконструкции, задача о замене оборудования и пр.

К задачам динамического программирования относятся задачи, обладающие следующими свойствами:

задача может быть разбита на этапы (по времени, в пространстве, этапы технологического производства, реконструкции, строительства и пр.);

аддитивность решения и аддитивность критерия оптимальности, т.е. решение всей задачи получается путем суммирования результатов решения задач на отдельный этапах, а значение критерия оптимальности всей задачи получается путем суммирования значений частных критериев оптимальности на отдельных этапах;

регрессивность решения – процесс решения разворачивается от конца к началу.

В динамическом программировании процесс решения задачи рассматривается как процесс принятия управляющих решений, причем, этот процесс рассматривается от конца к началу.

В общем случае задача динамического программирования может быть сформулирована следующим образом. Имеется некоторая экономическая система, находящаяся в начальный момент времени Т0 в состоянии S0 Это состояние определяется n-мерным вектором параметров системы в заданный начальный момент времени. Такими параметрами могут быть сочетания показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятия: объем реализуемой продукции, прибыль, производительность труда, стоимость основных производственных фондов, ассортимент выпускаемой продукции и пр.

В соответствии с планом развития за период времени Tk-Tj система должна быть переведена в некоторое конечное состояние Sk, определяемое соответствующими значениями составляющих вектора состояний в момент времени Tk. Переход может быть обеспечен за конечное число шагов, на каждом из которых система переводится в некоторое промежуточное состояние Si. При этом необходимо обеспечить оптимум критерия, обеспечивающего качество управления.

Перевод системы из состояния в состояние характеризуется набором последовательных состояний S0, S1, …, Si, …, Sk. и называется траекторией системы. Этот перевод из состояния в состояние обеспечивается посредством ряда последовательных управляющих воздействий или управлений, которые будем обозначать через wi.

Совокупность управлений wi обозначим через W. Тогда можно сказать, что задача динамического программирования заключается в выборе оптимального управления W последовательно переводящего систему из состояния в состояние, начиная из S0 в состояние Sk, при условии, что критерий оптимальности F(W) принимает экстремальное значение.

Пример

Исходные

данные: в кружках обозначены номера

состояния системы, между кружками –

курсивом затраты на переходы системы

из одного состояния в другое. В частности,

– над горизонтальными линиями – затраты

на внедрение нового изделия, а справа

от вертикальных линий – затраты на

реконструкцию соответствующего цеха

в условных денежных единицах

(у.д.е). Рисунок

2.2.27 – Исходные данные примера задачи

о реконструкции

Рисунок

2.2.27 – Исходные данные примера задачи

о реконструкции

Процесс решения разворачиваем от конца к началу. В конечное состояние 24 система может перейти из состояния 22 или 23. Иначе говоря, реконструкция может завершаться или внедрением пятого изделия, или реконструкцией третьего цеха. Для этого потребуется соответственно 11 и 14. Эти числа ставим над соответствующими кружками (см. рис. 2.2.28) и линии заменяем на стрелки.

Рисунок

2.2.28 – Первые два шага решения

Рисунок

2.2.28 – Первые два шага решения

На

следующем шаге – переход системы из

состояния 20 в конечное состояние,

возникает два альтернативных варианта:

или переход по пути 20-22-24 или по пути

20-23-24. Иначе говоря, реконструкция может

завершаться или реконструкцией третьего

цеха, а затем – внедрением пятого

изделия, или наоборот,- сначала внедрением

этого изделия, а затем реконструкцией

цеха. В первом случае для этого понадобится

11+15=26 у.д.е, а во втором 14+13=27. Очевидно,

что первый вариант выгоднее, поэтому

стрелку ставим вверх и над кружком 20

ставим минимальное число 26 так как это

показано на рисунке 2.2.29. Такое решение

называется условно оптимальным. Рисунок

2.2.29 – Третий шаг расчета

Рисунок

2.2.29 – Третий шаг расчета

Следующие

шаги выглядят следующим образом (см.

рис. 2.2.30) Рисунок

2.2.30 – Следующие шаги решения задачи

Рисунок

2.2.30 – Следующие шаги решения задачи

В дальнейшем процесс решения разворачивается аналогично от конца к началу равномерно по диагонали по всей площади схемы.

На последнем шаге расчета получается оптимальное решение, которое определяется траекторией непрерывных стрелок (см. рисунок 2.2.31). В данном случае эта траектория определяет следующую стратегию реконструкции всего предприятия: реконструкция первого цеха, замена первого изделия, реконструкция второго цеха, замена второго изделия, реконструкция третьего цеха, замена остальных изделий.

На

рисунке внутри кружков для компактности

рисунка указаны уже не номера состояний

системы, а суммарные затраты на

реконструкцию. В первом кружке –

минимально возможные затраты на всю

реконструкцию. Рисунок

2.2.31 – Окончательное решение задачи

о

реконструкции мебельного предприятия

Рисунок

2.2.31 – Окончательное решение задачи

о

реконструкции мебельного предприятия

Найти координаты распределительного центра

Ка=0,8 $/т-км Кb=0,5 $/т-км Кс=0,6 $/т-км

Ка=300т Кb=250т Кс=150т |

П1=150т П2=75т П3=125т П4= 100 т П5=150т |

Рп – расстояние от начала координат до точки расположения поставщика Рк – для клиента Тк – транспортный тариф для клиента за перевозку груз Тп – для поставщика Qп – закупаемый объем у поставщика

|

Координаты поставщиков

|

Ка |

Кb |

Кс |

П1 |

П2 |

П3 |

П4 |

П5 |

x |

0 |

300 |

550 |

150 |

275 |

400 |

500 |

600 |

y |

575 |

500 |

600 |

125 |

300 |

275 |

100 |

550 |

Общий тариф 1$/т-км