- •Материалы для подготовки к экзамену по дисциплине «Микробиология, вирусология, иммунология»

- •1. Вопросы для подготовки к экзамену

- •Часть 1. Общая микробиология

- •3 Тип. Ciliophora (ресничные)

- •4 Тип. Microspora (микроспоридии)

- •Царство грибы (fungi, mycota) Отдел 1. Eumycota Отдел 2. Oomycota Отдел 3. Myxomycota Настоящие грибы Оомицеты Слизевики

- •1.Особенности генетического материала прокариот

- •Фагоцитоз: особенности физиологии и функции фагоцитов, стадии фагоцитоза. Методы изучения фагоцитарной активности лимфоцитов.

- •Комплемент, его структура, функции, пути активации, роль в иммунитете. Методы оценки активности системы комплемента.

- •Интерфероны, структура и механизм действия. Способы получения и применения. Лизоцим.

- •Антигены: общие представления, основные свойства, классификация. Антигены бактериальной клетки.

- •Антигены организма человека: антигены групп крови, гистосовместимости, опухольассоциированные и cd-антигены.

- •Иммуноглобулины, структура и функции. Классы иммуноглобулинов, их характеристика.

- •Клеточные популяции иммунной системы. Классификация клеток – участников иммунного ответа по функциональной активности. Клетки апк.

- •Лимфоциты: общая характеристика, классификация. В-лимфоциты, функции, особенности дифференцировки и созревания.

- •Характеристика других клеток иммунной системы. Фагоциты, эозинофилы, тучные клетки, базофилы, дендритные клетки.

- •Опосредованный клетками киллинг. Антителозависимая и антителонезависимая клеточно-опосредованная цитотоксичность.

- •Иммунологическая память. Иммунологическая толерантность.

- •Особенности противовирусного, противогрибкового, противоопухолевого, трансплантационного иммунитета.

- •Реакции гиперчувствительности: общая характеристика и классификация (по Джеллу и Кумбсу). Стадии развития аллергической реакции. Лабораторная диагностика аллергии.

- •Аллергические болезни. Реакции I типа (анафилактические), II типа (гуморальные цитотоксические), III типа (иммунокомплексные) и IV типа (опосредованные т-лимфоцитами).

- •Расстройства иммунной системы: первичные и вторичные иммунодефициты. Аутоиммунные болезни.

- •Иммунодиагностические реакции. Реакции антиген-анитело и реакции с меченными компонентами. Использование в целях идентификации микроорганизмов и диагностики инфекционных заболеваний.

- •Реакции агглютинации. Компоненты, механизм, способы постановки, применение. Реакция непрямой гемагглютинации. Реакция Кумбса. Реакция коагглютинации. Реакция торможения гемагглютинации.

- •Часть 2. Частная микробиология

- •19.1.1. Возбудитель амебиаза (Entamoeba histolytica)

- •19.2. Жгутиконосцы

- •17.3. Возбудители парентеральных вирусных гепатитов d, c, g

- •17.3.1. Вирус гепатита d

- •17.3.2. Вирус гепатита с

- •17.3.3. Вирус гепатита g

19.1.1. Возбудитель амебиаза (Entamoeba histolytica)

Амебиаз - антропонозная болезнь, вызванная амебой Entamoeba histolytica, сопровождающаяся (в клинически выраженных случаях) язвенным поражением толстой кишки, частым жидким стулом, тенезмами и дегидратацией (амебная дизентерия), а также развитием абсцессов в различных органах. Возбудитель открыт в 1875 г. русским военным врачом Ф.А. Лешем.

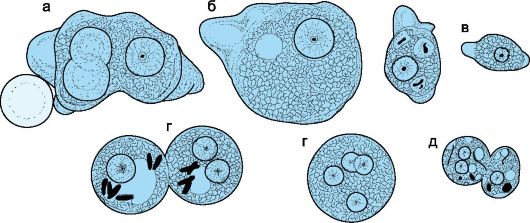

Морфология. Различают три формы дизентерийной амебы: малую вегетативную, большую вегетативную и цистную (рис. 19.1). Малая вегетативная (просветная) форма Entamoeba histolytica forma minuta имеет размер 15-20 мкм, малоподвижна, обитает в просвете верхнего отдела толстой кишки как безвредный комменсал, питаясь бактериями и детритом. Большая вегетативная форма Entamoeba histolytica forma magna (патогенная, тканевая форма размером около 30 мкм) образуется из малой вегетативной формы, имеет псевдоподии, обладает толчкообразным поступательным движением, может фагоцитировать эритроциты. Обнаруживается в свежих испражнениях при амебиазе. Цистная форма (покоящаяся стадия) представлена цистой диаметром 9-16 мкм. Зрелая циста содержит 4 ядра (у непатогенной Entamoeba coli циста содержит 8 ядер).

Резистентность. Вегетативные формы возбудителя вне организма быстро погибают. Цисты сохраняются в фекалиях и воде при температуре 20 ?С в течение 2 нед. В продуктах питания, на овощах и фруктах цисты сохраняются в течение нескольких дней. При кипячении они погибают.

Эпидемиология. Источник инфекции - человек, т.е. амебиаз является антропонозной болезнью. Механизм передачи амеб фекально-оральный, пути передачи алиментарный, водный и

Рис. 19.1. Морфология амеб: а, б - трофозоиты Entamoeba histolitica, один из которых поглощает эритроциты; в -Entamoeba hartmani - трофозоит с пищевой вакуолью; г - цисты с 1, 2 и 4 ядрами; д - двуядерная (слева) и одноядерная (справа) прецисты Entamoeba hartmani

контактно-бытовой. Заражение происходит при занесении цист с продуктами питания, особенно овощами и фруктами, реже с во- дой, через предметы домашнего обихода. Распространению цист способствуют мухи и тараканы. Чаще болеют дети старше 5 лет. Наибольшая заболеваемость наблюдается в регионах тропического и субтропического климата.

Патогенез и клиническая картина. Из цист, попавших в кишечник, образуются просветные формы амеб, которые обитают в толстой кишке, не вызывая заболевания. Просветные формы ведут себя как комменсалы кишечника, питаясь его содержимым, не оказывая вредного воздействия. Такой человек является здоровым носителем E. histolytica, выделяющим цисты. Широко распространено бессимптомное носительство Е. histolytica. При снижении иммунитета организма просветные формы амеб внедряются в стенку кишки и размножаются в виде тканевых форм. Развивается кишечный амебиаз, которому способствуют некоторые представители микрофлоры кишечника. Трофозоиты тканевой формы подвижны за счет формирования псевдоподий. Они проникают в стенку толстой кишки, вызы- вая коагуляционный некроз, способны фагоцитировать эритроциты (эритрофаги, гематофаги), могут обнаруживаться в свежевыделенных фекалиях человека. При некрозе образуются кратерообразные язвы с подрытыми краями. Клинически кишечный амебиаз проявляется в виде частого жидкого стула с кровью («малиновое желе»), сопровождающегося тенезмами, лихорадкой и дегидратацией. В фекалиях обнаруживаются гной и слизь, иногда с кровью.

|

Внекишечный амебиаз развивается при проникновении амеб с током крови в печень, легкие, головной мозг и другие органы. Образуются единичные или множественные амебные абсцессы размером от едва заметных глазом до 10 см в диаметре. Возможно развитие кожного амебиаза: на коже перианальной области и промежности образуются эрозии и малоболезненные язвы.

Иммунитет при амебиазе нестойкий. Антитела образуются только к тканевым формам Е. histolytica. Активируется преимущественно клеточное звено иммунитета.

Микробиологическая диагностика. Основным методом является микроскопическое исследование испражнений больного, а также содержимого абсцессов внутренних органов. Мазки окрашивают раствором Люголя или гематоксилином. E. histolytica дифференцируют по цистам и трофозоитам от других кишечных простей-

ших типа E. coli, E. hartmanni, E. polecki, E. gingivalis, Endolimax nana, Iodamoeba buetschlii и др. Антитела к возбудителю выявляют в РНГА, ИФА, непрямой РИФ, РСК и др. Наиболее высокий титр антител в сыворотке крови выявляют при внекишечном амебиазе. Молекулярно-биологический метод (ПЦР) позволяет определять в фекалиях маркерные участки ДНК Е. histolytica.

Лечение. Применяют метронидазол, тинидазол, мексаформ, осарсол, ятрен, дийодохин, делагил, дигидроэмитин и др.

Профилактика. Выявление и лечение цистовыделителей и носителей амеб, а также проведение общесанитарных мероприятий.