- •Аксиомы поля. Поле комплексных чисел. Тригонометрическая запись комплексного числа.

- •Кольцо матриц над полем действительных чисел. Основные операции над матрицами. Свойства операций.

- •Определители. Теорема Лапласа. Свойства определителей.

- •Обратная матрица: метод присоединенной матрицы и метод элементарных преобразований

- •Теорема о ранге матрицы

- •Теорема Кронекера-Капелли

- •Решение слу. Метод Крамера, матричный метод, метод Гауса.

- •Однородные слу. Построение фундаментальной системы решений

- •Векторы. Основные понятия. Скалярное произведение, его свойства.

- •Пусть заданы векторы в прямоугольной системе координат

- •Векторное произведение. Свойства

- •Смешанное произведение. Свойства

- •Преобразование координат на плоскости. Параллельный перенос и поворот.

- •Кривые второго порядка. Каноническое уравнение эллипса.

- •Кривые второго порядка. Каноническое уравнение параболы и гиперболы.

- •Классификация кривых второго порядка. Приведение к каноническому виду. Кривая второго порядка может быть задана уравнением

- •Замена:

- •Шаг третий, окончательный.

- •17. Прямая в пространстве. Основные типы уравнений.

- •18. Метод сечений в пространстве. Эллипсоиды и гиперболоиды

- •19. Метод сечений в пространстве. Цилиндры и конусы

- •20. Линейные пространства. Основные понятия. Теорема о базисе.

- •21. Матрица перехода от базиса к базису

- •Пример поиска матрицы

- •22. Линейный оператор и его матрица

- •23. Собственные значения и собственные векторы линейных операторов

- •24. Приведение уравнения второго порядка к каноническому виду

- •25. Множества. Операции над множествами

- •26. Доказать: равномощность целых и рациональных чисел. Неравномощность действительных и натуральных чисел

- •27. Функция, последовательность. Предел функции, предел последовательности.

- •28. Теорема о пределе монотонной ограниченной последовательности. Теорема о пределе промежуточной функции

- •29. Свойства предела Предел функции

- •30. Первый замечательный предел

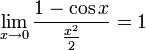

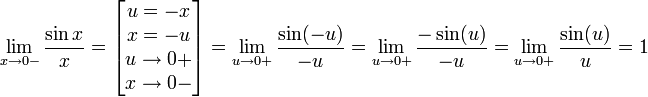

- •Первый замечательный предел

- •31. Второй замечательный предел

- •32. Неопределенности. Сравнение бесконечно малых. Таблица эквивалентных замен

- •3) Если данный предел: не существует, в этом случае мы ничего не можем сказать о сравниваемых функциях и поэтому говорят, что функции не сравнимы.

30. Первый замечательный предел

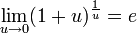

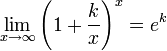

Замеча́тельные преде́лы — термин, использующийся в советских и российских учебниках по математическому анализу для обозначения некоторых широко известныхматематических тождеств со взятием предела. Особенно известны:

Первый замечательный предел:

![]()

Второй замечательный предел:

![]()

Первый замечательный предел

![]()

Доказательство

Рассмотрим односторонние

пределы ![]() и

и ![]() и

докажем, что они равны 1.

и

докажем, что они равны 1.

Пусть ![]() .

Отложим этот угол на единичной окружности

(

.

Отложим этот угол на единичной окружности

(![]() ).

).

Точка K —

точка пересечения луча с окружностью,

а точка L —

с касательной к единичной окружности

в точке ![]() .

Точка H —

проекция точки K на

ось OX.

.

Точка H —

проекция точки K на

ось OX.

Очевидно, что:

![]() (1)

(1)

(где ![]() —

площадь сектора

—

площадь сектора ![]() )

)

![]()

![]()

![]()

(из ![]() :

: ![]() )

)

Подставляя в (1), получим:

![]()

Так

как при ![]() :

:

![]()

Умножаем

на ![]() :

:

![]()

Перейдём к пределу:

![]()

![]()

![]()

Найдём левый односторонний предел:

Правый и левый односторонний пределы существуют и равны 1, а значит и сам предел равен 1.

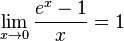

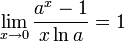

Следствия

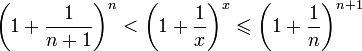

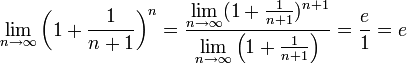

31. Второй замечательный предел

Зная,

что второй замечательный предел верен

для натуральных значений x, докажем

второй замечательный предел для

вещественных x, то есть докажем, что ![]() .

Рассмотрим два случая:

.

Рассмотрим два случая:

1.

Пусть ![]() .

Каждое значение x заключено между двумя

положительными целыми числами:

.

Каждое значение x заключено между двумя

положительными целыми числами: ![]() ,

где

,

где ![]() —

это целая часть x.

—

это целая часть x.

Отсюда

следует: ![]() ,

поэтому

,

поэтому

.

.

Если

,

то ![]() .

Поэтому, согласно пределу

.

Поэтому, согласно пределу ![]() ,

имеем:

,

имеем:

![]() .

.

По

признаку (о пределе промежуточной

функции) существования пределов ![]() .

.

2.

Пусть ![]() .

Сделаем подстановку

.

Сделаем подстановку ![]() ,

тогда

,

тогда

![]()

![]() .

.

Из

двух этих случаев вытекает, что ![]() для

вещественного x.

для

вещественного x. ![]()

Следствия

для

для  ,

,

32. Неопределенности. Сравнение бесконечно малых. Таблица эквивалентных замен

Раскрытие неопределённостей — методы вычисления пределов функций, заданных формулами, которые в результате формальной подстановки в них предельных значений аргумента теряют смысл, то есть переходят в выражения типа:

|

|

|

|

|

|

|

(Здесь ![]() -

бесконечно-малая величина, а

-

бесконечно-малая величина, а ![]() -

бесконечно-большая величина)

-

бесконечно-большая величина)

по которым невозможно судить о том, существуют или нет искомые пределы, не говоря уже о нахождении их значений, если они существуют.

Для определения бесконечно малых и бесконечно больших функций воспользуемся, так называемым сравнением функций. Пусть у нас есть две функции p(x) и q(x), которые стремятся к А при аргументе x стремящемся к А. И будем рассматривать предел их отношения при аргументе x, стремящемся к некоторому числу A. Тогда возможны следующие варианты:

1) ![]() ,

т.е. предел отношения функций существует

и он равен нулю, в этом случае говорят,

что p(x) бесконечно

малая функция более

высокого порядка и принято обозначать

p(x) = o(q(x)).

,

т.е. предел отношения функций существует

и он равен нулю, в этом случае говорят,

что p(x) бесконечно

малая функция более

высокого порядка и принято обозначать

p(x) = o(q(x)).

2) ![]() ,

т.е. предел отношения функций существует

и он равен С - некоторой константе, в

этом случае говорят, что p(x) и q(x) бесконечно

малые функции одного порядка и принято

обозначать p(x) = O(q(x)).

,

т.е. предел отношения функций существует

и он равен С - некоторой константе, в

этом случае говорят, что p(x) и q(x) бесконечно

малые функции одного порядка и принято

обозначать p(x) = O(q(x)).

3) Если данный предел: не существует, в этом случае мы ничего не можем сказать о сравниваемых функциях и поэтому говорят, что функции не сравнимы.

4) ![]() ,

т.е. предел отношения функций существует

и он равен бесконечности, в этом случае

говорят, что g(x) бесконечно

малая функция более

высокого порядка и принято обозначать

q(x) = o(p(x)).

,

т.е. предел отношения функций существует

и он равен бесконечности, в этом случае

говорят, что g(x) бесконечно

малая функция более

высокого порядка и принято обозначать

q(x) = o(p(x)).

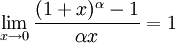

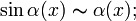

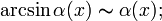

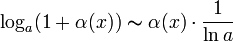

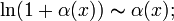

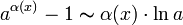

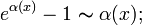

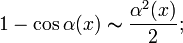

При ![]() справедливы

следующие соотношения эквивалентности

(как следствия из так называемых замечательных

пределов):

справедливы

следующие соотношения эквивалентности

(как следствия из так называемых замечательных

пределов):

,

где

,

где  ;

;

,

где

;

,

где

;

,

поэтому используют выражение:

,

поэтому используют выражение:

![]() ,

где

.

,

где

.