- •Часть I. Программа учебной дисциплины

- •Пояснительная записка

- •Цель и задачи дисциплины

- •1.2. Задачи преподаваемой дисциплины:

- •Место дисциплины в структуре ооп впо

- •3. Требования к уровню освоения дисциплины:

- •5. Структура и содержание дисциплины для дневного отделения

- •Для заочного отделения

- •Тема 4. Психологические представления эпохи Средневековья

- •Тема 5. Развитие психологических знаний в эпоху Возрождения.

- •Тема 6. Естественно-научные психологические исследования в XVII в.

- •Тема 7. Психологические учения в XVIII в.

- •Раздел III. Развитие психологии как самостоятельной науки

- •Тема 8. Развитие психологии в хiх в.

- •Тема 9. Становление отраслей психологии в конце XIX - начале хх в.

- •Тема 10. Основные научные школы психологии в хх в.

- •Тема 11 . Тенденции развития современной психологии в ххi в

- •Часть 2. Методические рекомендации

- •2 Курс. Группа 241, 12/241 з

- •Часть II. Методические рекомендации и

- •План усвоения учебной дисциплины

- •Описание учебно-методического комплекса дисциплины

- •«История психологии»

- •Раздел I. Методологические основы истории психологии

- •Тема 1. Предмет и методы истории психологии. Лекция.

- •Тема 2. Принципы исследования в истории психологии и факторы ее развития

- •Вопросы для самостоятельной работы

- •Литература для подготовки к практическом у занятию

- •Раздел II. Философский период развития психологии

- •Тема 3. Античная психология

- •Литература для практического занятия

- •Тема 4. Психологические представления эпохи Средневековья. Лекция.

- •Тема 5. Развитие психологических знаний в эпоху Возрождения. Лекция

- •Раздаточный материал Притча об Авиценне

- •Тема 6. Естественнонаучные психологические исследования в XVII в.

- •Раздаточные материалы Открытие Галилея (Макс Вертгеймер)

- •Тема 7. Психологические учения в XVIII в. Лекция.

- •Вопросы для самостоятельной работы

- •Раздел III. Развитие психологии как самостоятельной науки

- •Тема 8. Развитие психологии в хiх в. Лекция

- •Вопросы для самостоятельной работы

- •Тема 9. Становление отраслей психологии в конце XIX - начале хх в. Лекция

- •Тема 10. Основные научные школы психологии в хх в. Лекция.

- •Тема 11 . Тенденции развития современной психологии в ххi в. Лекция.

- •Примерные темы рефератов, докладов, презентаций

- •Основная литература

- •Дополнительная литература

Раздаточные материалы Открытие Галилея (Макс Вертгеймер)

«Если изучить литературу— древние трактаты по физике и работы современников Галилея,— то можно обнаружить, что одной из самых замечательных черт мышления Галилея была его способность достигать предельно ясного структурного понимания (insight) на чрезвычайно сложном и запутанном фоне (…) К сожалению, мы не можем расспросить самого Галилея о действительном ходе его мысли, хотя мне, например, и очень хотелось бы это сделать, особенно по поводу отдельных моментов. Моя попытка воссоздать некоторые линии этого красивого процесса будет в известном смысле лишь психологической гипотезой, не претендующей на историческую правильность (…)

Ситуация следующая:

1. Если взять камень в руку и отпустить его, то он упадет вниз. Так происходит со всеми тяжелыми телами. Прежний физик сказал бы: «Тяжелые тела имеют тяготение к своему дому, земле».

2. Если толкнуть тело, скажем, повозку или мяч, по горизонтальной плоскости, то оно придет в движение и будет двигаться некоторое время, пока не остановится. Остановка последует скорее, если толчок будет слабым, и, наоборот, несколько позже, если толчок будет сильным. Это— самые простые значения старого термина. Рано или поздно движущееся тело остановится, если сила, толкавшая его, перестанет действовать. Это очевидно.

3. Имеются некоторые дополнительные факторы, которые необходимо рассматривать в связи с анализом движения, а именно: величина объекта, его форма, поверхность, по которой движется тело, наличие или отсутствие препятствий и т.д.

Итак, нам известно огромное число факторов, так или иначе касающихся движения. Все они хорошо нам знакомы. Но понимаем ли мы их? Кажется, что да. На самом деле, разве мы не знаем, чем вызывается движение?! Разве мы не можем усмотреть здесь действие некоего принципа? Галилея эти знания не удовлетворяли. Он спросил себя: «Знаем ли мы, как действительно происходит такое движение?» Побуждаемый желанием понять внутренние законы движения, Галилей сказал себе: «Мы знаем, что тяжелое тело падает, но как оно падает? При падении оно приобретает некоторую скорость. Скорость растет вместе с увеличением пройденного телом пути. Но как именно?»

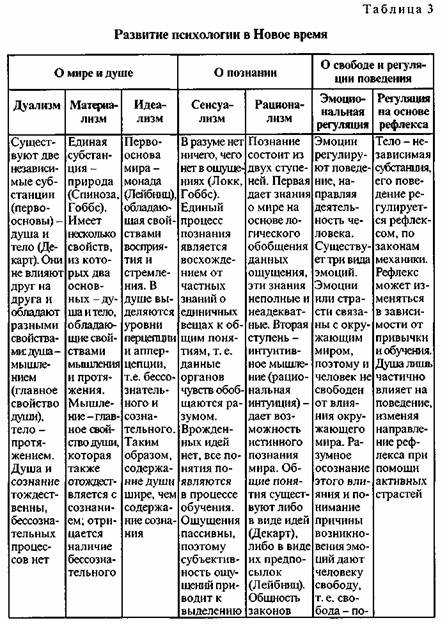

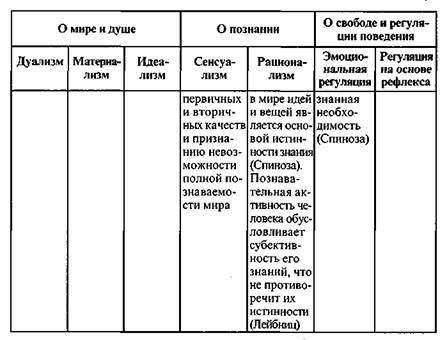

Таблица из учебника Марцинковской Т.Д. История психологии. М.: Академия, 2008.

Тема 7. Психологические учения в XVIII в. Лекция.

Общая характеристика психологии в 18 веке.

Развитие немецкой и французской психологии.

Зарождение и развитие ассоциативной психологии.

Культура Просвещения, охватившая такие страны Европы, как Франция, Англия, Германия, Италия, Россия, характеризуется следующими чертами: твердой верой в человеческий разум как орудие преобразования мира; убежденностью в том, что человечеству необходимо освободиться от многих предрассудков, догм и религиозной нетерпимости; ростом религиозных свобод и возникновением новых форм религиозности — деизма (форма религиозности, при которой сохраняется вера в Бога, но нет жестких требований к ритуальности) и атеизма [мы придерживаемся позиции Э. Фромма (1993), согласно которой атеизм обладает признаками религиозной культуры; в нем есть явно выраженная, ритуальность, сформулированная догматика, границы членства и нетерпимость к инакомыслию; он охватывает большие социальные группы и сплачивает их идеологически]; верой в достижимость гражданских свобод и равноправия (французская «Декларация прав человека и гражданина», написанная в 1789 г. в начале Великой французской революции).

В наибольшей степени культура Просвещения охватила Францию, и во Франции этот исторический период получил название «века энциклопедистов». Это было связано с тем, что с 1751 по 1772 г. во Франции издавался знаменитый «Толковый словарь наук, искусств и ремесел», или «Энциклопедия». В издании, вышедшем под редакцией и при поддержке Дени Дидро и Жана Д'Аламбера, насчитывалось 17 томов текста и 11 томов гравюр, а в отличие от 2-томного английского словаря сюда входили статьи по гуманитарным вопросам. Подобным изданием французские энциклопедисты внесли свой вклад в дело просвещения. Девиз эпохи Просвещения: «имей мужество пользоваться собственным умом» (Антисери Д., Реале Дж., 2001).

Сенсуалистская теория познания аббата де Кондильяка (1714-1780) (светское имя Этьен Бон-но). Кондильяк получил теологическое образование и принял сан священника в возрасте 26 лет, но постепенно утратил интерес к религии. Основными его работами являются «Трактат о системах» (1749) и знаменитый «Трактат об ощущениях» (1754). Первая работа посвящена резкой критике рационалистических идей Декарта, Лейбница и Спинозы: «Оперируя какой-нибудь предвзятой идеей, часто даже не продумав ее, тот, кто желает прослыть метафизиком, начинает собирать все слова, которые, по его мнению, имеют хоть какое-то отношение к идее, он обзаводится следующими словами: бытие, субстанция, природа, атрибут, модус..., вечность, в результате можно только накапливать бесконечные ошибки, а сознание должно довольствоваться неясными понятиями или бессмысленным набором слов» (Антисери Д., Реале Дж., 2001).

Под влиянием английского эмпирика Дж. Локка Кондильяк развил сенсуалистскую теорию познания, согласно которой основу и начальную ступень процесса познания составляли сенсорные процессы, или чувства в архаичной терминологии (ощущения и восприятия). По существу, этой позиции придерживались и философы античности Демокрит, Платон и Аристотель. Различие состояло только в следующем: Демокрит полагал, что сенсорные процессы дают истинную информацию о мире, тогда как Платон считал сенсорную информацию ненадежной, не дающей истинного (или сущностного) знания.

В «Трактате об ощущениях» Кондильяк стремился доказать, что все психические процессы выводятся из ощущений, и оспаривал теорию врожденных идей Декарта. Для доказательства Кондильяк воспользовался умозрительной моделью статуи, лишенной всех психических способностей, за исключением одной, минимально значимой для жизни человека, способности воспринимать обонятельные ощущения. Сильное, неожиданное обонятельное ощущение порождает внимание, при повторном воздействии два стимула сравниваются, что с необходимостью требует участия памяти, способности сравнения и способности выносить суждения, которые и составляют суть самых сложных действий интеллекта. Каждое ощущение сопровождается эмоцией удовольствия или неудовольствия, что в свою очередь определяет направленность деятельности или волевой импульс. Таким образом, заключает Кондильяк, вся деятельность души — суть ощущения и их превращения, а «человек есть не что иное, как только то, что он приобрел через ощущения» (цит. по: Ждан А. Н., 1997).

Представления о телесных и психических процессах, этические взгляды Жюльена Ламетри. Ламетри (1709-1751) был полковым врачом, и его философские взгляды во многом определялись тем, что он наблюдал, выхаживая больных и раненых людей. Две его работы — «Трактат о душе» и «Человек-машина» — были публично сожжены, а сам он подвергся религиозным гонениям, что вынудило его эмигрировать и изменить имя (Шарп). Одна из легенд гласит, что Ламетри умер в результате испытания на себе нового метода лечения.

Для обоснования своей позиции относительно идентичности телесных и психических процессов Ламетри воспользовался идеями Декарта о машинообразности телесных функций. Поскольку, по его наблюдениям, больное тело всегда вызывает определенные психические состояния, очевидно, что источником этих состояний являются телесные процессы. Если телесные процессы можно описать с помощью понятия протяженности, т. е. как материальную субстанцию, то и психические (душевные) процессы, идентичные материальным, тоже можно описать, применив ту же терминологию. Таким образом, Ламетри пришел к выводу, что «человек со всеми его душевными способностями — всего лишь чувствующий, мыслящий и стремящийся к наслаждениям автомат» (цит. по: Ждан А. Н.). Из данного утверждения логично вытекает, что душа имеет не божественное, а естественное, материальное происхождение, что делает идею Бога ненужной. Свою атеистическую (а — частица отрицания, теос — бог) позицию Ламетри обосновывает в работе «Естественная история души» (1745). В качестве одного из аргументов он приводит данные из сравнительной анатомии об анатомическом сходстве человека и животных, а поскольку животным было отказано в божественной душе уже давно, Ламетри настаивает на том, что все психические функции имеют телесное происхождение, т. е. порождаются материальными процессами. Другой важный аргумент он получил из анализа преемственности видов в растительном и животном мире: «Растения, животные и человек образуют лестницу с незаметными ступенями, которые природа проходит постепенно одну за другой» (цит. по: Ждан А. Н., 1997). Бытует мнение о том, что Ламетри предсказал существование так называемых зоофитов — организмов, промежуточных между растениями и животными, а открытие было сделано много позднее. В работе 1748 г. «Человек-машина» идеи Ламетри получили полное философское завершение.

В представлениях о познавательном процессе он близок Дж. Локку — познание начинается с ощущения и сводится к построению образов.

Ламетри вводит понятие «потребность» и считает основными потребностями человека биологические — в пище и наслаждениях, утверждая, что счастье человека состоит в удовлетворении биологических потребностей и телесных удовольствий (Ждан А. Н., 1997). Такая позиция в этике получила название гедонистической ориентации (от греч. hedone — наслаждение); в разные исторические периоды она была и есть более или менее принятой в разных сообществах.

Представление об умственных способностях. Клод Гельвеции (1715-1771) в своем трактате «Об уме» (опубликованном в августе 1758 г. и приговоренном инквизицией к сожжению в сентябре 1758 г.) Гельвеции последовательно ответил на ряд вопросов, касающихся понимания процесса познания и сути умственных способностей. Наиболее важная предпосылка формирования способностей ума — обладание развитыми чувствами (т. е. хорошо сформированными сенсорными способностями). Ум — это способность замечать и понимать отношения между предметами, он зависит также от памяти, внимания и общей эмоциональности человека («люди становятся глупыми, когда они перестают быть охваченными страстью»). На вопрос о приоритетном значении природных способностей и воспитания Гельвеции не дал однозначного ответа, но склонялся к позиции приоритетной значимости воспитания.

Практическое занятие 5. Психологическая мысль в XVIII в.

Основные понятия: ассоциативная психология, сенсуализм, эмпиризм, моральный императив, индуктивный метод

План

1. Групповая дискуссия об идеале эпохи Просвещения. Требования в плане свободы, самостоятельности и здравого смысла к личности современного специалиста: самоанализ указанных качеств (возможно использование методики «Тест на объективность»).

2. Философско-психологическая мысль Англии: ассоциативный механизм Д. Гартли при объяснении механизмов формирования понятий, воли, воображения.

Группе дается задание на сочинение синквейнов. Зачитывается ряд слов, отражающих нересурсные состояния (слабость, апатия, страх, пассивность, раздражение, сомнение и др.), одно из которых становится темой синквейна. Он требует от автора умения находить в собственном психологическом материале наиболее существенные элементы, делать выводы и кратко их формулировать.

Стихотворение составляется по следующему алгоритму: первая строка — тема синквейна, заключает в себе одно слово (обычно существительное или местоимение), которое обозначает объект или предмет, о котором пойдет речь. Вторая строка — два слова (чаще всего прилагательные или причастия), они дают описание признаков и свойств выбранного в синквейне предмета или объекта. Третья строка — образована тремя глаголами или деепричастиями, описывающими характерные действия объекта.

Четвертая строка — фраза из четырёх слов, выражающая личное отношение автора синквейна к описываемому предмету или объекту. Пятая строка — одно слово-резюме, характеризующее суть предмета или объекта. Чёткое соблюдение правил написания синквейна не жестко обязательно (например, для улучшения текста в четвёртой строке можно использовать три или пять слов, а в пятой строке — два слова, возможны варианты использования и других частей речи).

Чтение получившихся произведений в слух, рассуждение об ожиданных и неожиданных ассоциативных связи ключевых слов и слов – резюме

3. Обсуждение описанного в "Трактате об ощущениях" (Кондильяк, 1754) примера со статуей. Статуя – это аналогичная по своему устройству человеку, одушевленная, но лишенная идей. Единственная способность, которой она наделяется - чувство обоняния. Стоит ей, однако, получить извне первое ощущение, как начинает действовать вся психическая механика. Сильное и неожиданное ощущение порождает внимание. Возникают чувства: статуя начинает наслаждаться и страдать, воспринимая приятный или неприятный запах. Почувствовав другие запахи, статуя сравнивает их и составляет суждения. Она начинает также воображать ощущения и т. д. Тем самым доказывается, что "ощущение содержит в себе все способности души", что интеллектуальные, эмоциональные, волевые процессы - это видоизмененные ощущения.

Подвывод о возможности самопознания по Кондильяку посредством анализа собственных ощущений. Вопрос о самых значимых чувствах человека, ведущих к его развитию. Ответ: чувства удовольствия или боли, "затрагивающие … способность чувствовать, порождающие внимание, от которого возникают память и суждение".

5. Реалистичность и действенность нравственного императива И. Канта в современной российской культуре и практике: диспут.

Ценит ли современный человек свое достоинство и честь? Признает ли ценность достоинства другого человека? Всегда ли человек обладает свободой выбора категории собственного поступка? Кто/что является критерием оценки добра и зла в поведении человека?