- •Лекции по курсу свч устройства систем телекоммуникаций

- •П 1 Фильтры

- •П 1.1 Фильтры на сосредоточенных элементах.

- •П 1.2 Фильтры на распределенных элементах.

- •П 2.1 Диодные генераторы.

- •1) С задержкой образования домена.

- •2) С гашением(подавлением) домена

- •3)Гибридный

- •П 3 Устройства на транзисторах п 3.1 Малошумящие усилители.

- •П 3.2 Современные свч транзисторы

- •П 4 Автогенераторы

1) С задержкой образования домена.

![]()

2) С гашением(подавлением) домена

![]()

3)Гибридный

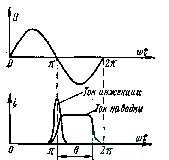

Режим с задержкой образования доменов.

Рис. 2.1.5

Этот режим имеет место

при больших амплитудах колебаний

![]() .

Когда в течение некоторого интервала

.

Когда в течение некоторого интервала

![]() напряжение на диоде становится меньше

критического.

напряжение на диоде становится меньше

критического.

Частота колебаний и

энергетические характеристики

определяются значительным образом

внешней цепью. При этом период колебаний

должен быть больше времени пролета.

Чтобы напряжение падало ниже критического,

прежде чем домен достигнет анода. Меняя

время задержки за счет перестройки

резонаторов в пределах до

![]() ,

можно перестраивать частоту генерации

в интервале

,

можно перестраивать частоту генерации

в интервале

![]() .

.

Максимальная выходная

мощность

![]() обеспечивается, если рекомбинация

домена происходит в момент, когда

напряжение достигает критического.

обеспечивается, если рекомбинация

домена происходит в момент, когда

напряжение достигает критического.

Режим с подавлением домена

Возникает при очень

больших амплитудах напряжения, когда

в течение части периода колебаний U

становится меньше

![]() ;

;![]()

Рис. 2.1.6

Импульсы тока имеют

значительный

провал, поэтому

![]() ,

,![]()

Частота генерации

определяется высокодобротным внешним

резонатором и может меняться в пределах

![]() .

.

Режим ОНОЗ

Исторически сложилось так, что первым был открыт режим с образованием доменов сильного пола. У Ганна были образцы с большой концентрацией элементов. Он использовал сплавные электроды (повышение поля на границах образца и легирование было неоднородным по длине).

ОНОЗ возникает, если

время формирования домена

![]() больше периода колебания, то есть домен

не успевает сформироваться, а по диоду

бегут волны нарастающего объемного

заряда.

больше периода колебания, то есть домен

не успевает сформироваться, а по диоду

бегут волны нарастающего объемного

заряда.

Рис. 2.1.7

Режим реализуется при:

-- Полупроводниках со строго однородным лигированием (неоднородности ускоряют формирование доменов)

-- На строго высоких частотах

-- При больших напряжениях

питания

![]() и

и

![]()

Домен должен успеть

рекомбинировать пока напряжение меньше

критического

![]() ,

иначе из-за накопления заряда (за

несколько периодов) возможен пробой.

,

иначе из-за накопления заряда (за

несколько периодов) возможен пробой.

Частота генерации

определяется только колебательной

системой, ограничена лишь инерционностью

«электронного газа»

![]() .

.

Рис. 2.1.8

Так как частота генерации не зависит от частоты пролета, можем брать длинные диоды, а значит и выходная мощность будет больше на несколько порядков по сравнению с доменными режимами.

Тепло отводится от электродов, а от средней части его отвести трудно, поэтому данное преимущество максимально используется в импульсном режиме.

![]() ,

,

![]() .

.

Эквивалентная схема диода:

Рис. 2.1.9

R0, C0 – сопротивление и емкость образца в слабом поле;

СN – емкость ООЗ;

RN – отрицательное дифф.сопротивление, связанное с возникновением ООЗ.

![]()

Рис. 2.1.10

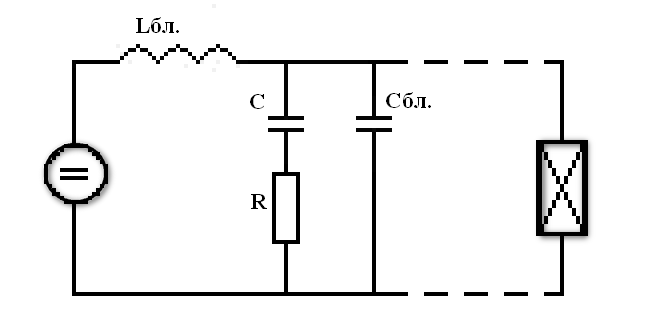

Борьба с паразитными НЧ колебаниями:

Возбуждение НЧ колебаний связано с наличием НЧ резонансного контура, образованный элементами фильтра в цепи питания и отрицательным сопротивлением по постоянному току в режиме генерации.

Эти колебания ухудшают энергетические показатели и пр.

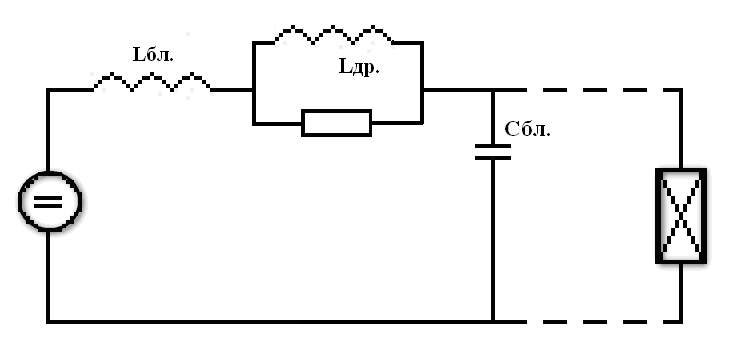

Наиболее удобным методом подавления их является введение RC и RL цепей.

![]()

Рис. 2.1.11

![]()

Рис. 2.1.12

Конструкции генераторов на диодах Ганна:

Рис. 2.1.13

Рис. 2.1.14

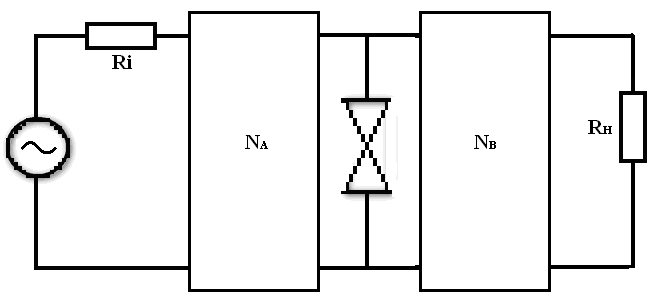

Усилители на диодах Ганна:

1) Усилители проходного типа

Рис. 2.1.15

При

![]() ,

,

![]() ,

т.е. будет усиление.

,

т.е. будет усиление.

Недостатки:

сигнал поступает в диод и нагрузку – двунаправленность.

устойчивость хуже

малая развязка вх./вых.

Достоинства:

габариты

легкая реализация

2) Усилители отражательного типа

Рис. 2.1.16

![]() (Это на 6дБ больше, чем

у проходного)

(Это на 6дБ больше, чем

у проходного)

Достоинства:

больше

большеболее широкополосны

коэффициент шума меньше

чувствительность к параметрам диода и нагрузки меньше.

П 2.2 Генераторы на лавинно-пролетных диодах (ЛПД)

ЛПД используют однодоменные полупроводники. Их работа основывается на явлении лавинно ударной ионизации обратно - смещенного p-n перехода.

При E>Eкр. электроны, сталкиваясь с атомами отдает ему энергию достаточную для перехода е в зону проводимости, в валентной зоне остаются дырки. Образовавшаяся пара ионизирует другие атомы. Если скорость генерации превышает скорость рекомбинации, то число свободных носителей быстро увеличивается и процесс приобретает лавинный характер. Если не ограничить величину тока, то лавинный пробой перейдет в тепловой (п/п сгорит).

Рис. 2.2.1

При

![]() увеличивается

вероятность передачи энергии большими

квантами, что связано со значительной

потерей энергии. Это приводит к ограничению

скорости дрейфа.

увеличивается

вероятность передачи энергии большими

квантами, что связано со значительной

потерей энергии. Это приводит к ограничению

скорости дрейфа.

Рис. 2.2.2

![]() и

и

![]() -

коэффициенты ударной ионизации электронов

и дырок(число пар ионов рождаемых одной

заряженной частицей на единице длины).

Коэффициенты сильно зависят от Е, так

как с ростом Е увеличивается частота

столкновений с решеткой. Экспериментальные

зависимости

-

коэффициенты ударной ионизации электронов

и дырок(число пар ионов рождаемых одной

заряженной частицей на единице длины).

Коэффициенты сильно зависят от Е, так

как с ростом Е увеличивается частота

столкновений с решеткой. Экспериментальные

зависимости

![]() хорошо аппроксимируются функциями

хорошо аппроксимируются функциями

![]() (GaAs

: m=4)

(GaAs

: m=4)

Различают пять режимов работы ЛПД которые зависят от колебательной системы, цепи питания и приложенных напряжений.

Обычно используются: 1) IMPATT (impact avalanche and transit time)

2) TRAPATT (trapped plasma avalanche triggered transit time)

Различаются они скоростью дрейфа носителей.

Рассмотрим структуру электрического поля и распределение концентрации примеси в ЛПД со структурой p+ - n - n+

Наибольшее распространение получили ЛПД со структурой p+ - n - n+ - типа, в которой концентрация примеси в n – слое выбирается таким образом, чтобы граница запорного слоя p – n перехода «дотягивала» до границы диодного промежутка, что является условиями «прокола» диода.

В узком слое δ (Где Е>Em) происходит процесс ударной ионизации и лавинного умножения (слой умножения – СУ)

В области дрейфа носителей (L-δ) происходит движение образовавшихся в СУ носителей со скоростью V.

Рис. 2.2.3

Режим IMPATT

Слово IMPATT в сокращенном виде отражает названия двух явлений, Свойственных ЛПД в этом режиме работы: ударная лавинная ионизация (IMPact Avalanche) и пролетное время (Transit Time).

Пусть поле меняется по синусоидальному закону. При U>Uкр. начинается ударная ионизация, т.к. скорость генерации носителей увеличивается даже после достижения Umax, то Iинжекции max достигается к моменту времени когда U=Uкр. Из слоя умножения е инжектируется в свободное пространство и проходят со скоростью близкой к Vнас., при этом во внешней цепи создается ток наводки.

.

Рис. 2.2.4

Оптимальное значение

Р и

![]() составляет

составляет

![]() и

и

![]() соответственно.

соответственно.

2π

4π

ЛПД существенно нелинейный прибор. Увеличение I0 приводит к ускорению ударной ионизации и увеличению амплитуды наведенного тока. |Rд1| растет. На высоких частотах f, когда за пол периода лавина не успевает сформироваться, ЛПД не может работать в IMPATT режиме (500-600 ГГц для Si).

Структура p+-n-n+ (Диод Рида) технологически наиболее проста, но не оптимальна по энергетике. В двухпролетном диоде p+-n-i-n+ используются носители обоих частей, образующихся в общем слое, что дает увеличение мощности и КПД.

Рис. 2.2.5

Режим TRAPATT

Слово TRAPATT отражает два явления: «захваченная» плазма (TRA pped Plasma) и пробег области лавинного умножения (Avalanche Triggered Transit).

Рис. 2.2.6

Принцип действия заключается в периодическом изменении U под воздействием СВЧ. В результате заполнения обедненной области электронно–дырочной плазмы. Образование плазмы связано с прохождением волны эл. поля вызывающего ионизацию и лавинное умножение.

t1-t2 : на диод подается импульс тока ; до t2 напряжение меньше Uкр.

t2 : E=Екр. ; начинается процесс ударной ионизации. Фронт лавины движется через р-область со фазовой скоростью больше скорости насыщения носителей Vф >> Vs.

t3 : Диод заполнен электронно-дырочной плазмой. Проводимость плазмы высока, поэтому напряжение на диоде мало, а значит и скорости носителей резко уменьшатся ( плазма захвачена слабым полем)

t3-t4 : Электроны и дырки вытягиваются из n области напряженности и скорость рассасывания растет.

t4-t1’ : Носители вышли из n области, ток уменьшился, напряженность слабо растет.

Для повторения цикла необходима новая волна поля с высокой напряженностью Е. Она создается СВЧ – цепью, которая в простейшем виде выглядит так:

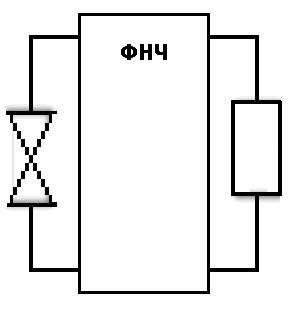

Рис. 2.2.7

ФНЧ отражает обратно все гармоники обратно к диоду (первую пропускает). Скачок напряжения в момент t1 распространяется вдоль линии и возвращается к диоды в t1’. Отраженный импульс резко увеличивает Е. В результате начинается новый процесс ионизации.

Для обеспечения высокого КПД необходимо высокое возрастание напряжения, что обеспечивается соотношением фаз и амплитуд гармоник U. А значит КПД, выходная мощность определяются не только полупроводниковой структурой но и внешней цепью.

Особенностью TRAPATT режима является большая плотность тока через диод, необходимая для увеличения скорости движения фронта ионизации. Поэтому практически не существует малосигнального TRAPATT режима. Начальный запуск в IMPATT режиме, а затем в TRAPATT режиме.