- •Раздел I гигиенические методы исследования воздушной среды и радиации

- •Тема 1. Гигиеническая оценка физических свойств воздушной среды.

- •Тема 2. Комплексная оценка теплового состояния среды.

- •Тема 3. Методики исследования ультрафиолетовой радиации. Предупреждение ультрафиолетовой недостаточности у детей и подростков

- •Тема 4. Гигиеническое исследование естественного и искусственного освещения

- •Тема 5. Санитарно-гигиенические показатели загрязнения воздуха жилых помещений. Гигиеническая оценка вентиляции.

Раздел I гигиенические методы исследования воздушной среды и радиации

Тема 1. Гигиеническая оценка физических свойств воздушной среды.

Для оценки физических свойств воздуха измеряются: температура, влажность, скорость движения воздуха и температура окружающих предметов. Для открытой атмосферы можно получить готовые данные метеорологических станций.

На основе полученных сведений определяют суммарный тепловой эффект метеофакторов однонаправленного действия, выражая тепловое состояние среды комплексным показателем (К.П), например в градусах эффективных (ЭТ), результирующих (РТ), или радиационно-конвекционных (РКТ) температур. Первые два показателя вычисляются в пределах шкалы от О до 38° (ЭТ, РТ). При отрицательных температурах и радиации используют радиационно-конвекционную температуру, найденную по шаровому термометру. При отсутствии мощных источников излучения оценка теплового состояния среды как при положительных, так и при отрицательных температурах ведется по кататермометру.

Оценка комплексных показателей производится путем их сопоставления с комфортными величинами, найденными по уравнению теплового баланса при известных теплозащитных свойствах одежды и уровнях теплообразования, или по номограммам, сравнивая КП с зоной комфорта.

1.1. Методики определения отдельных метеофакторов.

Поскольку в СССР нормирование теплового состояния среды до сих пор ведется по отдельным показателям, предварительно они определяются и оцениваются раздельно. Они служат также исходными для последующих вычислений комплексных показателей.

Ниже приводится краткое содержание первого занятия( самостоятельная работа студентов).

Изучается температурный режим в помещении (детский сад, школа). Измеряется температура воздуха и его влажность од-

ним из методов (по психрометру Августа или Ассмана). Вычис-лятся абсолютная и относительная влажность воздуха, физиологическая относительная влажность, дефицит насыщения, физиологический дефицит насыщения и находится по таблице температура точки росы; определяется скорость движения воздуха с помощью кататермометра и анемометров в вентиляционных отверстиях (форточках и др.)- На основе данных о повторяемости ветров за один год составляется «роза ветров» и в соответствие с него указывается правильное взаимное расположение промышленной зоны и жилой зоны с детскими учреждениями. С помощью шарового термометра производится измерение ра-диационно-конвекционной температуры и вычисляется средняя радиационная температура (по помограмм'е).

1.1.1. Измерение температуры воздуха.

Для измерения температуры воздуха наиболее часто используются жидкостные термометры. В зависимости от целен и задач исследования могут применяться также термопары, термометры сопротивления и другие методы. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки и, соответственно, свою область применения.

Температуру воздуха целесообразно измерять прежде всего в зоне пребывания людей. В жилых помещениях измерение производят на высоте 1,5 м от пола и на расстоянии не менее 1,5 — 2,0 м от наружных стен и нагревательных приборов. Для проверки равномерности в помещении измеряется температура в 6— 9 точках: по вертикали — на высоте 10—15 см от пола, на высоте 1 м и на уровне 1,5 м. Разница температур по вертикали не должна превышать 2—3° на каждый метр высоты; по горизонтали— в центре помещения и на расстоянии 0,2 м от наружной и противоположной внутренней стены. Разница также не должна превышать 2—3°. Для характеристики устойчивости температурь ее измерение производится 3—4 раза в сутки. Требованиями к отоплению жилищ допускаются колебания температуры за сутки не более 4—6° в помещениях с печным отоплением и не более 2—3° при центральном отоплении.

Вычислив среднюю температуру воздуха, разность температур по вертикали и по горизонтали помещения, а также установив колебания ее во времени, дается найденным величинам соответствующая оценка.

1.1.2. Методики исследования влажности воздуха.

Влажность воздуха принято характеризовать несколькими показателями.

Абсолютная влажность- количество водяных паров в единице объема воздуха (в граммах на 1 м3). Чаще же ее выражают величиной парциального давления (упругостью), то есть топ частью общего давления атмосферы, которая зависит

от наличия водяных паров и измеряется в миллиметрах ртутного столба (или в миллибарах).

Максимальная влажность — наибольшее количество водяных паров, которое может содержаться в воздухе при данной температуре, то есть при насыщении. Величины максимальной влажности зависят только от температуры воздуха, они точно определены и измеряются в тех же единицах, что и абсолютная влажность.

Относительная влажность представляет собой отношение абсолютной влажности к максимальной, выраженное в процентах. Следовательно, она характеризует степень насыщения воздуха водяными парами.

Дефицит насыщения — разность между максимальной и абсолютной влажностью.

Физиологическая относительная влажность— отношение абсолютной влажности воздуха к максимальной при температуре тела, выраженное в процентах.

При полном насыщении воздуха водяными парами и при относительно низких температурах испарение с поверхности кожи и дыхательных путей все же возможно, так как после нагревания воздуха у поверхности тела и слизистых оболочек он станет более влагоемким и при данной температуре воздуха уже не насыщенным. Отдача тепла испарением невозможна только при 100% физиологической относительной влажности, то есть, когда воздух достигнет насыщения при температуре тела.

Количество водяных паров, которое может поглотиться единицей объема воздуха после его нагревания, будет определяться физиологическим дефицитом насыщения, представляющим собой арифметическую разность между максимальной влажностью при температуре 37° и абсолютной влажностью воздуха в момент наблюдения. Данный показатель определяет возможность испарения влаги с поверхности тела и дыхательных путей и позволяет рассчитать долю потерь тепла испарением.

Обратные соотношения имеют место при охлаждении воздуха. В этом случае он становится менее влагоемким, его способность поглощать водяные пары постепенно уменьшается, и при пред елейной температуре он насыщается водяными парами. Эта температура получила название точки росы. Дальнейшее снижение температуры приведет к конденсации влаги на поверхностях (стен, одежды, обуви), к их отсыреванию со всеми вытекающими отсюда отрицательными последствиями. Влажность воздуха чаще всего определяется с помощью специальных приборов'—психрометров, гигрометров, гигрографов, полиметров и др. Определение абсолютной влажности воздуха.

а. Стационарный психрометр Августа (или модификация Крелля). В сосуд под термометром наливают воду и, следова-

тельно, увлажняют его и через 15 минут снимают показания термометров. Затем их вводят в формулу Реньо:

где: А— абсолютная влажность; М\— максимальное напряжение водяных паров при температуре влажного термометра (см. таблицу1); К — коэффициент для комнатного воздуха 0,0011 и для открытой атмосферы равен 0,00074; t — температура сухого термометра; t\ — температура влажного термометра; Н — барометрическое давление.

Т а б л и ц ;i 1

Упругость |

водяных паров |

при максимальном |

насыщении |

||

Температура воздуха, ° С |

Напряжение водяных паров, мм рт. ст. |

|

Температуря воздуха, ' С |

|

М апряжеши: водяных паров, ми рт. ст. |

—20 |

0,94- |

|

+ 16 |

|

13.631 |

—15 |

14/1 |

|

17 |

|

t+,530 |

— 10 |

2,l5 |

|

-10 |

|

15.177 |

—5 |

3,16 |

|

19 |

|

lii,"t77 |

0 |

4,579 |

|

20 |

|

17,735 |

+ l |

4,946 |

|

2l |

|

18,650 |

2 |

5,294 |

|

22 |

|

19,827 |

3 |

5,685 |

|

23 |

|

21,068 |

4 |

6,101 |

|

24 |

|

< 22,377 |

5 |

6,543 |

|

6,5 |

|

23,75t3 |

6 |

7,103 |

|

26 |

|

25,209 |

7 |

7,513 |

|

27 |

|

26,74 |

8 |

8,045 |

|

28 |

|

28,35 |

9 |

8,609 |

|

29 |

|

30,04 |

10 |

9,209 |

|

30 |

|

3r,82 |

11 |

9,844 |

|

3l |

|

33,7 |

t2 |

10,518 |

|

32 |

|

35,66 |

l3 |

It,231 |

|

35 |

|

42,175 |

l4 |

11,987 |

|

37 |

|

47,067 |

15 |

12,788 |

|

100 |

|

760,0 |

б. Определение абсолютной влажности психрометром Ас-

смана. Держа психрометр резервуарами термометров вниз, увлажняют пипеткой материю влажного термометра, заводят вентилятор и через 4—5 минут снимают показания термометров и вводят их в формулу Шпрунга:

A=Mi—G& &— А);- Я :755s, (И)

где А — абсолютная влажность; 0,5 — коэффициент; t — температура сухого термометра; 1\ — температура влажного термометра; Я— барометрическое давление; 755—среднее барометрической давление.

Абсолютная влажность выражается в мм ртутного столба и в г/м3. При температуре воздуха от +15°С до +25° С эти еди-

Таблица 2 Определение относительной влажности по психрометру Августа

."С по |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

сухому герыо- |

|

Температура к градусах С |

по влажному ti |

фмомегру |

|

|||||

метру |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

l5 |

7,3 |

8,2 |

9,2 |

t0 |

10,9 |

11,8 |

12,6 |

t34 |

14,2 |

14,6 |

16 |

8,0 |

9,0 |

9,9 |

10*8 |

11,8 |

12,6 |

13,5 |

1[4 |

15,2 |

15,6 |

t7 |

8,6 |

9,7 |

l('t,7 |

11,6 |

12,6 |

13,5 |

14t |

15,3 |

15,3 |

16,ti |

l8 |

9,3 |

10,4 |

114 |

114 |

t3,4 |

t3,4 |

15,3 |

16,2 |

16,2 |

17,5 |

l9 |

10,0 |

ll,l |

1r, |

13,2 |

14,3 |

15,3 |

16,2 |

t7,2 |

18,1 |

18,5 |

20 |

10,6 |

I1,8 |

I1,8 |

l4,t) |

15,r |

16,1 |

17,1 |

l8,l |

l8,l |

19,5 |

2l |

ll,2 |

12,6 |

13,6 |

14,8 |

15,9 |

17,l |

18,0 |

I9,l |

20,0 |

20,5 |

22 |

11,8 |

13,2 |

144 |

15,6 |

16,7 |

17,9 |

18,9 |

20,0 |

20,0 |

21,5 |

23 |

12,5 |

13,8 |

15,1 |

16,4 |

t7,6 |

18,8 |

19,8. |

20,9 |

20,9 |

20,9 |

24 |

l3,t |

14,5 |

15,9 |

17.1 |

18,4 |

19,6 |

20,7 |

21,9 |

23,0 |

23,5 |

25 |

13,7 |

15,2 |

16,6 |

17,{l |

19.2 |

20,5 |

20,5 |

22,8 |

22,8 |

24,4 |

Относительная влажность в процентах

l0

20 30 40

50

60

70

80

90

95

ницы с небольшой погрешностью можно считать численно равными. Определение относительной влажности по таблицам 2 и 3.

В таблицах показания сухого термометра находятся в вертикальной графе, влажного термометра — в горизонтальной. Точка пересечения линий покажет значение относительной влажности, но более точным является расчет по формуле. Определение относительной влажности по формуле.

а = ~- ШОГо

(III)

где: а — относительная влажность в процентах; А — абсолютная влажность; М-—максимальная влажность при температуре сухого термометра.

Можно изменить последовательность определения показателей, характеризующих влажность воздуха, а именно: а) сначала по показаниям сухого и влажного термометра находят относительную влажность (по таблице — 2 — для психрометра Августа, или по таблице 3 — для аспнрационного психрометра Ассмана); б) по таблице 1 находим максимальную влажность при даной температуре и затем в) по формуле (III) найдем абсолютную влажность (А), соответствующим образом преобразовав уравнение.

Определение относительной влажности можно провести с помощью гигрометра или гигрографа. Для этого предварительноТаблица 3 Определение относительной влажности в % п0 психрометру Ассмана

|

|

|

|

Гемиер |

атура 1 |

ю показаниях |

влажного Термометра, |

=с |

|

|

||||

т°с |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ПО |

1!) |

п |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

18 |

20 |

21 |

22 |

23 |

сухому |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

термо- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

метру |

|

|

|

|

Этиосительная |

влажность в |

процентах |

|

|

|

|

|||

15 |

52 |

6l |

7l |

80 |

90 |

100 |

|

|

|

|

|

|

|

|

l6 |

46 |

54 |

63 |

7l |

81 |

со |

100 |

|

|

|

|

|

|

|

17 |

39 |

47 |

55 |

64 |

72 |

8l |

95 |

100 |

|

|

|

|

|

|

l8 |

34 |

4l |

4l |

56 |

(55 |

73 |

86 |

!5 |

100 |

|

|

|

|

|

t9 |

29 |

36 |

43 |

5{J |

58 |

(i6 |

78 |

Кб |

95 |

100 |

|

|

|

|

20 |

24 |

30 |

37 |

44 |

52 |

59 |

70 |

78 |

87 |

95 |

100 |

|

|

|

21 |

20 |

26 |

32 |

39 |

46 |

53 |

63 |

7l79 |

79 |

87 |

96 |

100 |

|

|

22 |

1G |

22 |

28 |

34 |

40 |

47 |

47 |

4 |

7l |

79 |

87 |

96 |

100 |

|

23 |

13 |

l8 |

24 |

30 |

36 |

42 |

51 |

51 |

{i5 |

72 |

80 |

88 |

9(5 |

l0t) |

23,5 |

|

17 |

22 |

22 |

J3 |

3.J |

48 |

55 |

62 |

62 |

76 |

84 |

02 |

ш |

24 |

|

15 |

20 |

26 |

31 |

37 |

46 |

52 |

59 |

66 |

72 |

88 |

88 |

92 |

25 |

|

|

t7 |

22 |

27 |

33 |

4l |

.+7 |

53 |

60 |

6i |

73 |

81 |

fr8 |

26 |

|

|

14 |

19 |

24 |

2! |

36 |

М |

4! |

4 |

ti0 |

67 |

74 |

81 |

надо определить относительную влажность с помощью психрометра, настроить на эту цифру стрелку гигрометра или писчнк гигрографа и в последующем можно снимать показания, в том числе в динамике.

Получив основные данные об абсолютной и максимальной влажности, проводится вычисление дефицита насыщения Д = = М — А, физиологического дефицита насыщения — Д,ь = Мф — А. Наконец, устанавливается точка росы. Для этого в таблице I ищут цифру, численно равную абсолютной влажности, найденной в помещении. Против нее находится значение температуры, являющейся точкой росы.

За нормальные величины относительной влажности в помещениях приняты 40—60%. Более высокая влажность затрудняет потери испарением, низкая — приводит к высыханию слизистых, а при низких температурах — к значительному их охлаждению.

Измерение температуры и влажности выдыхаемого и вдыхаемого воздуха позволяет устанавливать долю потерь тепла с дыхательных путей и вводить соответствующую коррекцию на тепловые свойства одежды при отрицательных температурах внешней среды.

Для определения влажности выдыхаемого воздуха исполь-зутся термоэлектрические психрометры, — по разности температур, устанавливаемой сухой и увлажненной термопарой. Относительная влажность выдыхаемого воздуха обычно принимается равной 100%. Не представляет труда измерить и температуру

l0выдыхаемого воздуха — той же малоинерционной сухой термопарой термоэлектрического психрометра.

1.1.3. Определение скорости движения воздуха с помощью кататермометра.

Держа кататермометр вертикально, опускают нижний резервуар в горячую воду с температурой 50—60° С до наполнения на 7г верхнего резервуара, вытирают его насухо, регистрируют время падения столбика спирта с 38 до 35° С и рассчитывают скорость движения воздуха по формуле и таблице 4.

Н:в — 0,2

м/сек,

(вычисление при скорости менее 1 м/сек), где V — скорость движения воздуха в м/сек; Н — величина охлаждения кататермометра в милликалориях/см кв. сек.; в — разность между средней температурой тела, равна 36,5° С, и температурой окружающего воздуха; 0,2 и 0,4 — эмпирические коэффициенты. Величина охлаждения кататермометра «Н» вычисляется по формуле:

Т а и я и и a 4 Скорость движения воздуха по результатам кататермометрии

Н : в |

Скорость, м/сек |

H:0 |

Скорость. м,'сек |

0,28 |

0,040 |

0,56 |

0,810 |

0,29 |

0,05r |

0,57 |

0,866 |

0,30 |

о.оез |

0,58 |

0,903 |

0,31 |

0,076 |

0,59 |

0,951 |

0,32 |

0,090 |

0,60 |

1,000 |

0,33 |

0,106 |

0,61 |

1,040 |

0,34 |

0,122 |

0,62 |

1,09 |

0,35 |

0,141 |

0,63 |

l,t3 |

0,36 |

0,160 |

0,64 |

I,l8 |

0,37 |

0,l8l |

0,65 |

t,22 |

0,38 |

0,203 |

0.66 |

|,27 |

0,39 |

0,226 |

0,67 |

1,39 |

0,40 |

0,250 |

0,68 |

|,37 |

0,41 |

0,276 |

0,69 |

1.42 |

0,42 |

0,303 |

0,70 |

|,47 |

0,43 |

0,331 |

0,7| |

1,52 |

0,44 |

0,360 |

0,72 |

r,58 |

0,45 |

0,391 |

0,73 |

1,63 |

0,46 |

0,423 |

o,74 |

1,68 |

o"47 |

0,456 |

0,75 |

1,74 |

0,48 |

0,490 |

o,76 |

1,80 |

0,49 |

0,526 |

0,77 |

1,85 |

0,50 |

0,563 |

0,78 |

1.91 |

0,51 |

0,601 |

0,79 |

|,97 |

0,52 |

0,640 |

0,80 |

2,03 |

0,53 |

0,681 |

0,81 |

2,09 |

0,54 |

0,723 |

0,82 |

2,l6 |

0,55 |

0,766 |

0,83 |

2,22 |

II

H~F:x, где: F— фактор кататермометра (обозначен на нем); х — время падения столбика спирта с 38 до 35° С в секундах. При средних температурах воздуха (от 18 до 20°) в помещениях оптимальной величиной скорости движения воздуха считается 0,05—0,25 м/сек, допустимой — 0,3 м/с.

Определение скорости движения воздуха с помощью анемометров.

Анемометр (крыльчатый, чашечный) ставят в вентиляционное отверстие лопастями перпендикулярно направлению движения воздуха, включают счетчик анемометра и отмечают время вращения лопастей. Разность показаний стрелок прибора между вторым и первым отсчетом делят на число секунд вращения лопастей и по графику находят скорость движения воздуха в м/с.

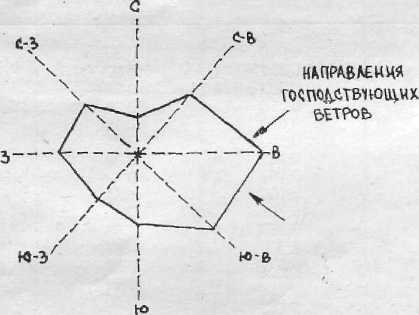

Составление роз ы ветров.

Роза ветров — это графическое изображение повторяемости ветров по румбам (рис. 1). Для составления розы ветров надо знать повторяемость ветров за год, т .е. надо иметь сводку: по скольку дней в году дует ветер с севера, юга и т. д. На листе

Рис, 1. Пример розы ветров.

указываются румбы: С, СВ, СЗ, В, 3, ЮВ, ЮЗ, Ю. На линиях румбов от центра откладываются в определенном масштабе отрезки пропорционально числу дней (повторяемости) ветров, дующих из данного направления. Концы отрезков соединяются прямыми линиями. Штиль обозначается окружностью в центре розы ветров. Наиболее выступающая часть от центра розы ветров указывает откуда дует господствующий в этой местности ветер. При планировке и строительстве населенных мест

12

надо так взаимно расположить жилую зону с детскими учреждениями и промышленную зону, чтобы господствующий ветер относил задымления от жилой зоны.

1.1.4. Определение средней радиационной температуры с помощью шарового термометра.

Прибор представляет собой покрытый снаружи сажей полый медный шар (или круглодонную колбу) диаметром 15 см, в который вводится термометр с удлиненным капилляром. Ртутный

№■

Ш-17-

и

am

0.79

0,70 26- J,6S SO ■ ' 3£f

■aa7 a ■ -4 Si

о 0,4й -Ю- -с,to

35

SO Я6-Яй

ts

id-5 О ■ •S

-ta

Рис. 2.

резервуар термометра покрывается сажей и помещается в центре шара. Прибор устанавливают на высоте 1,5 м от земли, а в помещении на рабочем месте на уровне груди человека. Показания снимают не ранее, чем через 15 минут. Вблизи шарового термометра одновременно определяют температуру и скорость движения воздуха. Шаровой термометр показывает радиа-ционно-конвекционную температуру.

Среднюю радиационную температуру находят с помощью номограммы по показаниям шарового, обычного термометров н величине скорости движения воздуха (рис. 2). На первой (слева)

13

шкале номограммы находят точку, соответствующую разности показаний шарового и обычного термометров. Если температура шарового термометра выше, чем обычного, то отсчет ведут по нижней части шкалы (от нуля), а если ниже — отсчет ведут по верхней части шкалы. На горизонтальной шкале, где указана скорость движения воздуха, находят вторую точку. Соединив их прямой линией и продолжив последнюю до пересечения со второй вертикальной шкалой, находят поправку к показаниям шара на охлаждающее или нагревающее действие воздуха. Соединив найденную на шкале 2 точку с величиной температуры, которую показывает шаровой термометр и обозначенной на шкале 4, производят отсчет средней радиационной температуры в градусах Цельсия (шкала 3) и соответствующую ей интенсивность излучения в кал/см кв. мин. (цифры справа на той же шкале). В дальнейшем средней радиационной температурой — /р пользуются при вычислении результирующей температуры.

1.1.5. Оценка местного действия инфракрасной радиации (ИК).

Интенсивность инфракрасной радиации измеряется с помощью актинометра ЛИОТ (шкала от 0 до 20 калорий на см2 в минуту). Местное действие ИК радиации оценивается повремени переносимости разной плотности теплового потока. Облучению подвергают наружную поверхность кисти.

Подготовив актинометр к работе, студент устанавливает его над плиткой на расстоянии, соответствующем плотности теплового потока в 2, 4, 6, 8 и 10 калорий/см2, мин., а другую руку располагает над источником в одной плоскости с воспринимающей частью актинометра и определяет время переносимости указанных выше тепловых интенсивностей.

По окончании исследования студенты заносят полученные данные в протокол.

Заключение. Сопоставить полученные данные с гигиеническими нормами; указать правильное расположение жилой и промышленной зоны согласно составленной розе ветров.

Вопросы программированного контроля по теме 1

1. Приборы для измерения температуры, воздуха и правила работы с ними.

2. Приборы для измерения влажности. Особенности измерения . влажности при низких температурах воздуха.

3. Гигиеническая оценка действия влажности при высоких и низких температурах окружающей среды.

4. Гигиеническое значение абсолютной, максимальной и относительной влажности воздуха. Понятие об «физиологической относительной влажности воздуха», точке росы п дефиците насыщения.

5. Значение исследований скорости движении воздуха.

6. Приборы для намерения скорости движения воздуха, их преимущества н недостатки; правила работы с ними.

7. Приборы для измерения и оценки теплового действия радиации.

11Протокол |

к теме 1 |

|

Наименование факторов среды |

Фактические БСЛИЧЛНЫ |

Норм ы |

Барометрическое давление, мм рт. ст. Средняя температура воздуха в помещении, в "С |

|

|

|

|

|

Максимальная разность температур: — по горизонтали помещения — по вертикали на 1 м высоты — колебания за сттки |

|

|

Абсолютная влажность воздуха Относительная влажность Дефицит насыщения Физиологический дефицит насыщения Температура точки росы Скорость движения воздуха — в помещении — через форточку (фрамугу) — на улице Средняя радиационная температура Время переносимости тепла ИК радиации, в секундах |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

8. Понятие о средней радиационной температуре; способы ее определения.

9. Гигнническая оценка местного действия тепла от источников большой интенсивности.