- •Вопрос 1. Виды ресурсов вычислительной системы. §1.1 Виды ресурсов вычислительной системы.

- •Вопрос 2. Структура и виды программного обеспечения (по). Характеристика системного по. §1.2 Структура программного обеспечения.

- •Вопрос 3. Классификация ос. §2.1 Классификация операционных систем.

- •Вопрос 4. Назначение и основные функции операционной системы (ос) для автономного компьютера. §2.2 Операционные системы для автономного компьютера

- •Функциональные компоненты ос для автономного компьютера

- •Вопрос 5. Сетевые операционные системы: функциональные компоненты и варианты построения. §2.3 Сетевые операционные системы.

- •Функциональные компоненты сетевой ос

- •Варианты построения сетевых ос

- •Вопрос 6. Одноранговые и серверные операционные системы. §2.4 Одноранговые и серверные операционные системы.

- •Операционные системы в одноранговых сетях

- •Операционные системы в сетях с выделенными серверами

- •Вопрос 7. Принципы построения ос. §3.1 Принципы построения ос.

- •Вопрос 8. Виды программных модулей. §3.2 Виды программных модулей.

- •Вопрос 9. Ядро и вспомогательные модули ос. §3.3 Ядро и вспомогательные модули операционной системы.

- •Вопрос 10. Классическая архитектура ос. §3.4 Классическая архитектура операционной системы.

- •Вопрос 11. Микроядерная архитектура ос. §3.5 Микроядерная архитектура ос.

- •Вопрос 12. В чем заключается принцип безопасности и как он обеспечивается операционной системой? §3.6 Обеспечение безопасности вычислительной системы.

- •Вопрос 13. Что такое мультипрограммирование (многозадачность)? Реализация мультипрограммирования в системах пакетной обработки, разделения времени, реального времени. §4.1.1 Мультипрограммирование.

- •§4.1.2.Мультипрограммирование в системах пакетной обработки.

- •§4.1.3.Мультипрограммирование в системах разделения времени.

- •Мультипрограммирование в системах реального времени.

- •Вопрос 14. Мультипроцессорная обработка, архитектуры мультипроцессорных систем. §4.1.4.Мультипроцессорная обработка.

- •Вопрос 15. Что такое вычислительный процесс, поток? Состояния процесса. §4.2.1.Планирование процессов и потоков. Понятия «процесс» и «поток».

- •Вопрос 16. Реализация (создание) процессов и потоков. Дескрипторы. §4.2.2.Реализация (создание) процессов и потоков.

- •Вопрос 17. Планирование и диспетчеризация процессов и потоков. Вытесняющие и невытесняющие алгоритмы планирования. §4.2.3.Планирование и диспетчеризация потоков

- •§4.2.4.Вытесняющие и невытесняющие алгоритмы планирования

- •Вопрос 18. Алгоритмы планирования, основанные на квантовании, приоритетах, смешанные алгоритмы. §4.2.5.Алгоритмы планирования, основанные на квантовании.

- •Алгоритмы планирования, основанные на приоритетах.

- •Смешанные алгоритмы планирования.

- •Вопрос 19. Планирование в системах реального времени. §4.2.6.Планирование в системах реального времени.

- •Моменты перепланировки.

- •Вопрос 20. Мультипрограммирование на основе прерываний. Механизм прерываний. §4.3.1.Мультипрограммирование на основе прерываний. Назначение и типы прерываний.

- •§4.3.2.Механизм прерываний.

- •Вопрос 21. Необходимость синхронизации процессов и потоков. Критическая секция. §4.4 Синхронизация процессов и потоков.

- •§4.4.1.Критическая секция.

- •Вопрос 22. Способы реализации взаимных исключений путем запрещения прерываний, использования блокирующих переменных, системных вызовов. §4.4.2.Запрещение прерываний.

- •§4.4.3.Блокирующие переменные.

- •Вопрос 23. Назначение и использование семафоров. §4.4.4Семафоры.

- •Вопрос 24. Взаимные блокировки процессов. Методы предотвращения, обнаружения и ликвидации тупиков. §4.4.6. Синхронизирующие объекты ос.

- •Тупики.

- •Вопрос 25. Функции ос по управлению памятью. Типы адресов. Преобразование адресов. §5.1 Функции ос по управлению памятью.

- •§5.2 Типы адресов.

- •Вопрос 26. Методы распределения памяти без использования диска (фиксированными, динамическими, перемещаемыми разделами). §5.3.1. Методы распределения памяти.

- •§5.3.1 Распределение памяти без использования диска. Распределение памяти фиксированными разделами.

- •Распределение памяти динамическими разделами.

- •§5.3.1.Распределение памяти перемещаемыми разделами.

- •Вопрос 27. Понятие виртуальной памяти, ее назначение. Свопинг. §5.3.2.1. Виртуальная память. Понятие виртуальной памяти.

- •Вопрос 28. Страничное распределение оперативной памяти. §5.3.2.2.Страничное распределение памяти.

- •Вопрос 29. Сегментное распределение оперативной памяти. §5.3.2.3.Сегментное распределение памяти.

- •Вопрос 30. Странично-сегментное распределение оперативной памяти. §5.3.2.4.Странично-сегментное распределение памяти.

- •Вопрос 31. Кэш-память. Принцип функционирования кэш-памяти. §5.4.1. Кэширование данных.

- •§5.4.2.Функционирование кэш-памяти.

- •Вопрос 32. Способы отображения оперативной памяти на кэш (случайное, детерминированное, комбинированное отображение). § 5.4.3. Способы отображения основной памяти на кэш.

- •Вопрос 33. Физическая организация устройств ввода-вывода. §6.1 Физическая организация устройств ввода-вывода.

- •Вопрос 34. Принципы организации программного обеспечения ввода-вывода. §6.2 Организация программного обеспечения ввода-вывода.

- •Обработка прерываний.

- •Драйверы устройств.

- •Независимый от устройств слой операционной системы.

- •Пользовательский слой программного обеспечения.

- •§7.1.2.Типы файлов.

- •§7.1.3.Логическая организация файла.

- •Вопрос 36. Физическая организация файловой системы. Структура жесткого диска. §7.2 Физическая организация файловой системы.

- •Структура жесткого диска.

- •Вопрос 37. Физическая организация и адресация файла. Права доступа к файлу. §7.2.1.Физическая организация и адресация файла.

- •§7.2.2.Права доступа к файлу.

- •Кэширование диска.

- •Вопрос 38. Общая модель файловой системы. §7.3 Общая модель файловой системы.

- •Вопрос 39. Современные архитектуры файловых систем. §7.3. Современные архитектуры файловых систем.

- •Вопрос 40. Физические организации файловой системы fat. §7.6 Физическая организация файловой системы fat.

- •Вопрос 41. Физические организации файловой системы ntfs. §7.7. Физические организации файловой системы ntfs.

- •7.8 Сравнение файловых систем

- •Вопрос 42. Системы программирования: состав систем программирования. Этапы разработки по. §8 Состав систем программирования.

- •8.2 Компоненты систем программирования Текстовые редакторы

- •Трансляторы, компиляторы и интерпретаторы

- •Список литературы

Вопрос 8. Виды программных модулей. §3.2 Виды программных модулей.

Под модулем, в общем случае, понимают функционально законченный элемент программы, выполненный в соответствии с межмодульными интерфейсами. Модуль имеет средства сопряжения с подобными элементами данной или другой программы и предполагает легкий способ модификации и замены при наличии заданных интерфейсов. Разделение ОС на модули происходит именно по функциональному признаку.

Модули, в особенности системные, могут использоваться как программные ресурсы и могут быть разделены несколькими выполняющимися процессами. Различают привилегированные, непривилегированные и реентерабельные программные модули.

Привилегированные модули, работают в привилегированном режиме при отключенной системе прерываний. Т.е. никакие внешние события не могут прервать работу модуля, и он непрерывно выполняется от начала до конца. Такой модуль может выступать как попеременно разделяемый ресурс. Структура привилегированного модуля приведена на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Структура привилегированного модуля

Непривилегированные модули – это обычные программные модули, которые могут быть прерваны во время своей работы. В общем случае их нельзя считать разделяемыми, поскольку после прерывания его в рамках одного вычислительного процесса и вызова его вновь из другого процесса, промежуточные результаты прерванных вычислений могут быть утеряны.

Реентерабельные (reenterable) – повторно прерываемые модули допускают повторное многократное прерывание своего исполнения и повторный запуск из других процессов.

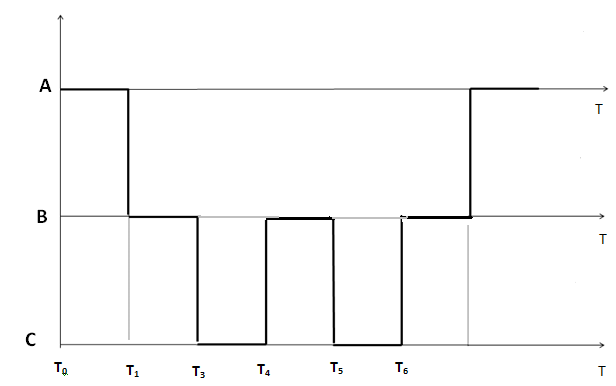

На рис. 3.2 приведен пример использования реентерабельного модуля В процессами А и С. Опишем состояние процессов в каждый из моментов времени Т1-Т6:

Т1 – модуль А обращается к модулю В;

Т2 – при выполнении модуля В, поступил запрос на прерывание от внешнего устройства (модуля С). Приоритет у процесса С выше, чем у А и В, поэтому модуль В временно прекращает свою работу и управление передается модулю С для обработки поступившего запроса;

Т3 – во время работы модуль С обратился к модулю В;

Т4 – модуль С получает результат своего запроса от модуля В;

Т5 – завершается обслуживание внешнего устройства и управление передается модулю В. Далее модуль В завершает процесс, инициированный модулем А, используя значения переменных, сохраненных в момент прерывания Т2;

Т6 – модуль В завершает свою работу и результат передается модулю А.

Рис. 3.2. Использование реентерабельного модуля В процессами А и С

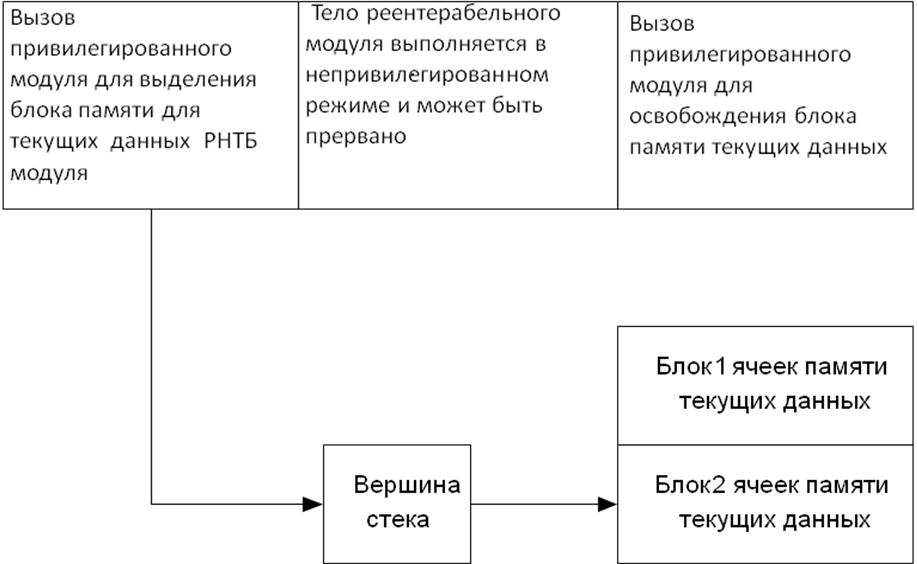

Принцип реентерабельности достигается за счет отделения кода программы от данных. При каждом обращении к модулю ему выделяется новая область памяти под данные. Выделение памяти может реализовано 2 способами: статическим и динамическим. Структура реентерабельного модуля при наиболее распространенном динамическом способе выделения памяти приведена на рис. 3.3.

Рис. 3.3. Структура реентерабельного модуля

В головной части реентерабельного модуля из системной привилегированной секции осуществляется запрос на получение в системной области памяти блока ячеек, необходимого для размещения всех текущих данных. При этом на вершину стека помещается указатель на начало области данных и ее объем. В этой системной области памяти располагаются текущие переменные реентерабельного модуля.

В конце привилегированной секции система прерываний включается, поэтому работа центральной (основной) части реентерабельного модуля может быть прервана. Если прерывания не было, то в третьей секции модуля осуществляется запрос на освобождение использованного блока системной памяти. Если же во время работы центральной секции возникает прерывание и к этому же реентерабельному модулю обращается другой процесс, то для нового процесса заказывается новый блок памяти и системной области памяти. На вершину стека записывается новый указатель. Возможно многократное повторное вхождение в реентерабельный модуль до тех пор, пока в соответствующей системной области памяти есть место.

При статическом способе выделения памяти для фиксированного числа процессов заранее резервируются области памяти для хранения переменных реентерабельных модулей: для каждого процесса – своя область памяти. Чаще всего в качестве таких процессов выступают процессы ввода/вывода и речь идет о реентерабельных драйверах, управляющих параллельно несколькими однотипными устройствами.

Кроме реентерабельных существуют еще и повторно входимые модули (reentrance). Повторно входимые модули состоят из привилегированных секций и повторное обращение к ним возможно только после завершения работы какой-нибудь из секций. Т.е. в таких модулях четко определены все допустимые точки входа для прерывания модуля. Повторно входимые модули встречаются чаще, чем реентерабельные.