- •Вопрос 1. Виды ресурсов вычислительной системы. §1.1 Виды ресурсов вычислительной системы.

- •Вопрос 2. Структура и виды программного обеспечения (по). Характеристика системного по. §1.2 Структура программного обеспечения.

- •Вопрос 3. Классификация ос. §2.1 Классификация операционных систем.

- •Вопрос 4. Назначение и основные функции операционной системы (ос) для автономного компьютера. §2.2 Операционные системы для автономного компьютера

- •Функциональные компоненты ос для автономного компьютера

- •Вопрос 5. Сетевые операционные системы: функциональные компоненты и варианты построения. §2.3 Сетевые операционные системы.

- •Функциональные компоненты сетевой ос

- •Варианты построения сетевых ос

- •Вопрос 6. Одноранговые и серверные операционные системы. §2.4 Одноранговые и серверные операционные системы.

- •Операционные системы в одноранговых сетях

- •Операционные системы в сетях с выделенными серверами

- •Вопрос 7. Принципы построения ос. §3.1 Принципы построения ос.

- •Вопрос 8. Виды программных модулей. §3.2 Виды программных модулей.

- •Вопрос 9. Ядро и вспомогательные модули ос. §3.3 Ядро и вспомогательные модули операционной системы.

- •Вопрос 10. Классическая архитектура ос. §3.4 Классическая архитектура операционной системы.

- •Вопрос 11. Микроядерная архитектура ос. §3.5 Микроядерная архитектура ос.

- •Вопрос 12. В чем заключается принцип безопасности и как он обеспечивается операционной системой? §3.6 Обеспечение безопасности вычислительной системы.

- •Вопрос 13. Что такое мультипрограммирование (многозадачность)? Реализация мультипрограммирования в системах пакетной обработки, разделения времени, реального времени. §4.1.1 Мультипрограммирование.

- •§4.1.2.Мультипрограммирование в системах пакетной обработки.

- •§4.1.3.Мультипрограммирование в системах разделения времени.

- •Мультипрограммирование в системах реального времени.

- •Вопрос 14. Мультипроцессорная обработка, архитектуры мультипроцессорных систем. §4.1.4.Мультипроцессорная обработка.

- •Вопрос 15. Что такое вычислительный процесс, поток? Состояния процесса. §4.2.1.Планирование процессов и потоков. Понятия «процесс» и «поток».

- •Вопрос 16. Реализация (создание) процессов и потоков. Дескрипторы. §4.2.2.Реализация (создание) процессов и потоков.

- •Вопрос 17. Планирование и диспетчеризация процессов и потоков. Вытесняющие и невытесняющие алгоритмы планирования. §4.2.3.Планирование и диспетчеризация потоков

- •§4.2.4.Вытесняющие и невытесняющие алгоритмы планирования

- •Вопрос 18. Алгоритмы планирования, основанные на квантовании, приоритетах, смешанные алгоритмы. §4.2.5.Алгоритмы планирования, основанные на квантовании.

- •Алгоритмы планирования, основанные на приоритетах.

- •Смешанные алгоритмы планирования.

- •Вопрос 19. Планирование в системах реального времени. §4.2.6.Планирование в системах реального времени.

- •Моменты перепланировки.

- •Вопрос 20. Мультипрограммирование на основе прерываний. Механизм прерываний. §4.3.1.Мультипрограммирование на основе прерываний. Назначение и типы прерываний.

- •§4.3.2.Механизм прерываний.

- •Вопрос 21. Необходимость синхронизации процессов и потоков. Критическая секция. §4.4 Синхронизация процессов и потоков.

- •§4.4.1.Критическая секция.

- •Вопрос 22. Способы реализации взаимных исключений путем запрещения прерываний, использования блокирующих переменных, системных вызовов. §4.4.2.Запрещение прерываний.

- •§4.4.3.Блокирующие переменные.

- •Вопрос 23. Назначение и использование семафоров. §4.4.4Семафоры.

- •Вопрос 24. Взаимные блокировки процессов. Методы предотвращения, обнаружения и ликвидации тупиков. §4.4.6. Синхронизирующие объекты ос.

- •Тупики.

- •Вопрос 25. Функции ос по управлению памятью. Типы адресов. Преобразование адресов. §5.1 Функции ос по управлению памятью.

- •§5.2 Типы адресов.

- •Вопрос 26. Методы распределения памяти без использования диска (фиксированными, динамическими, перемещаемыми разделами). §5.3.1. Методы распределения памяти.

- •§5.3.1 Распределение памяти без использования диска. Распределение памяти фиксированными разделами.

- •Распределение памяти динамическими разделами.

- •§5.3.1.Распределение памяти перемещаемыми разделами.

- •Вопрос 27. Понятие виртуальной памяти, ее назначение. Свопинг. §5.3.2.1. Виртуальная память. Понятие виртуальной памяти.

- •Вопрос 28. Страничное распределение оперативной памяти. §5.3.2.2.Страничное распределение памяти.

- •Вопрос 29. Сегментное распределение оперативной памяти. §5.3.2.3.Сегментное распределение памяти.

- •Вопрос 30. Странично-сегментное распределение оперативной памяти. §5.3.2.4.Странично-сегментное распределение памяти.

- •Вопрос 31. Кэш-память. Принцип функционирования кэш-памяти. §5.4.1. Кэширование данных.

- •§5.4.2.Функционирование кэш-памяти.

- •Вопрос 32. Способы отображения оперативной памяти на кэш (случайное, детерминированное, комбинированное отображение). § 5.4.3. Способы отображения основной памяти на кэш.

- •Вопрос 33. Физическая организация устройств ввода-вывода. §6.1 Физическая организация устройств ввода-вывода.

- •Вопрос 34. Принципы организации программного обеспечения ввода-вывода. §6.2 Организация программного обеспечения ввода-вывода.

- •Обработка прерываний.

- •Драйверы устройств.

- •Независимый от устройств слой операционной системы.

- •Пользовательский слой программного обеспечения.

- •§7.1.2.Типы файлов.

- •§7.1.3.Логическая организация файла.

- •Вопрос 36. Физическая организация файловой системы. Структура жесткого диска. §7.2 Физическая организация файловой системы.

- •Структура жесткого диска.

- •Вопрос 37. Физическая организация и адресация файла. Права доступа к файлу. §7.2.1.Физическая организация и адресация файла.

- •§7.2.2.Права доступа к файлу.

- •Кэширование диска.

- •Вопрос 38. Общая модель файловой системы. §7.3 Общая модель файловой системы.

- •Вопрос 39. Современные архитектуры файловых систем. §7.3. Современные архитектуры файловых систем.

- •Вопрос 40. Физические организации файловой системы fat. §7.6 Физическая организация файловой системы fat.

- •Вопрос 41. Физические организации файловой системы ntfs. §7.7. Физические организации файловой системы ntfs.

- •7.8 Сравнение файловых систем

- •Вопрос 42. Системы программирования: состав систем программирования. Этапы разработки по. §8 Состав систем программирования.

- •8.2 Компоненты систем программирования Текстовые редакторы

- •Трансляторы, компиляторы и интерпретаторы

- •Список литературы

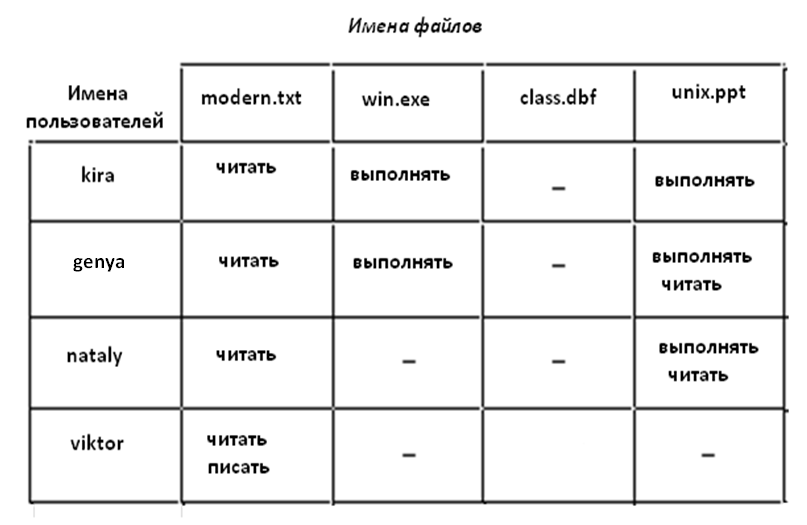

§7.2.2.Права доступа к файлу.

Определить права доступа к файлу – значит определить для каждого пользователя набор операций, которые он может применить к данному файлу. В разных файловых системах может быть определен свой список дифференцируемых операций доступа. Этот список может включать следующие операции: создание файла, уничтожение файла, открытие файла, закрытие файла, чтение файла, запись в файл, дополнение файла, поиск в файле, получение атрибутов файла, установление новых значений атрибутов, переименование, выполнение файла, чтение каталога, и другие операции с файлами и каталогами.

В самом общем случае права доступа могут быть описаны матрицей прав доступа, в которой столбцы соответствуют всем файлам системы, строки – всем пользователям, а на пересечении строк и столбцов указываются разрешенные операции (рис. 7.6). В некоторых системах пользователи могут быть разделены на отдельные категории. Для всех пользователей одной категории определяются единые права доступа. Например, в системе UNIX все пользователи подразделяются на три категории: владельца файла, членов его группы и всех остальных.

Различают два основных подхода к определению прав доступа:

- избирательный доступ, когда для каждого файла и каждого пользователя сам владелец может определить допустимые операции;

- мандатный подход, когда система наделяет пользователя определенными правами по отношению к каждому разделяемому ресурсу (в данном случае файлу) в зависимости от того, к какой группе пользователь отнесен.

Рис. 7.6. Матрица прав доступа

Кэширование диска.

В некоторых файловых системах запросы к внешним устройствам, в которых адресация осуществляется блоками (диски, ленты), перехватываются промежуточным программным слоем-подсистемой буферизации. Подсистема буферизации представляет собой буферный пул, располагающийся в оперативной памяти, и комплекс программ, управляющих этим пулом. Каждый буфер пула имеет размер, равный одному блоку. При поступлении запроса на чтение некоторого блока подсистема буферизации просматривает свой буферный пул и, если находит требуемый блок, то копирует его в буфер запрашивающего процесса. Операция ввода-вывода считается выполненной, хотя физического обмена с устройством не происходило. Очевиден выигрыш во времени доступа к файлу. Если же нужный блок в буферном пуле отсутствует, то он считывается с устройства и одновременно с передачей запрашивающему процессу копируется в один из буферов подсистемы буферизации. При отсутствии свободного буфера на диск вытесняется наименее используемая информация. Таким образом, подсистема буферизации работает по принципу кэш-памяти.

Вопрос 38. Общая модель файловой системы. §7.3 Общая модель файловой системы.

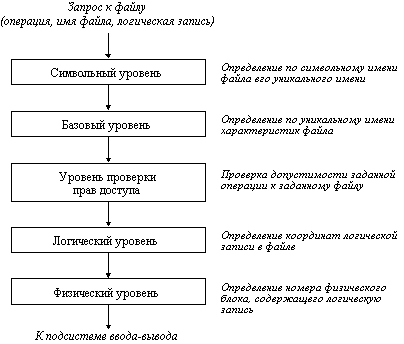

Функционирование любой файловой системы можно представить многоуровневой моделью (рис. 7.7), в которой каждый уровень предоставляет некоторый интерфейс (набор функций) вышележащему уровню, а сам, в свою очередь, для выполнения своей работы использует интерфейс (обращается с набором запросов) нижележащего уровня.

Рис. 7.7. Общая модель файловой системы

Задачей символьного уровня является определение по символьному имени файла его уникального имени. В файловых системах, в которых каждый файл может иметь только одно символьное имя (например, MS-DOS), этот уровень отсутствует, так как символьное имя, присвоенное файлу пользователем, является одновременно уникальным и может быть использовано операционной системой. В других файловых системах, в которых один и тот же файл может иметь несколько символьных имен, на данном уровне просматривается цепочка каталогов для определения уникального имени файла. В файловой системе UNIX, например, уникальным именем является номер индексного дескриптора файла (i-node).

На следующем, базовом уровне по уникальному имени файла определяются его характеристики: права доступа, адрес, размер и другие. Как уже было сказано, характеристики файла могут входить в состав каталога или храниться в отдельных таблицах. При открытии файла его характеристики перемещаются с диска в оперативную память, чтобы уменьшить среднее время доступа к файлу. В некоторых файловых системах (например, HPFS) при открытии файла вместе с его характеристиками в оперативную память перемещаются несколько первых блоков файла, содержащих данные.

Следующим этапом реализации запроса к файлу является проверка прав доступа к нему. Для этого сравниваются полномочия пользователя или процесса, выдавших запрос, со списком разрешенных видов доступа к данному файлу. Если запрашиваемый вид доступа разрешен, то выполнение запроса продолжается, если нет, то выдается сообщение о нарушении прав доступа.

На логическом уровне определяются координаты запрашиваемой логической записи в файле, то есть требуется определить, на каком расстоянии (в байтах) от начала файла находится требуемая логическая запись. При этом абстрагируются от физического расположения файла, он представляется в виде непрерывной последовательности байт. Алгоритм работы данного уровня зависит от логической организации файла. Например, если файл организован как последовательность логических записей фиксированной длины l, то n-ая логическая запись имеет смещение l(n – 1) байт. Для определения координат логической записи в файле с индексно-последовательной организацией выполняется чтение таблицы индексов (ключей), в которой непосредственно указывается адрес логической записи.

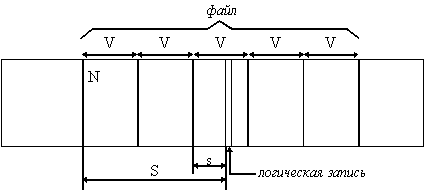

На физическом уровне файловая система определяет номер физического блока, который содержит требуемую логическую запись, и смещение логической записи в физическом блоке. Для решения этой задачи используются результаты работы логического уровня – смещение логической записи в файле, адрес файла на внешнем устройстве, а также сведения о физической организации файла, включая размер блока. Рис. 7.8 иллюстрирует работу физического уровня для простейшей физической организации файла в виде непрерывной последовательности блоков. Подчеркнем, что задача физического уровня решается независимо от того, как был логически организован файл.

После определения номера физического блока, файловая система обращается к системе ввода-вывода для выполнения операции обмена с внешним устройством. В ответ на этот запрос в буфер файловой системы будет передан нужный блок, в котором на основании полученного при работе физического уровня смещения выбирается требуемая логическая запись.

Рис. 7.8. Функции физического уровня файловой системы

Исходные данные:

V – размер блока;

N – номер первого блока файла;

S – смещение логической записи в файле.

Требуется определить на физическом уровне:

n – номер блока, содержащего требуемую логическую запись;

s – смещение логической записи в пределах блока;

n = N + [S/V], где [S/V] – целая часть числа S/V;

s = R [S/V] – дробная часть числа S/V.