- •Вопрос 1. Виды ресурсов вычислительной системы. §1.1 Виды ресурсов вычислительной системы.

- •Вопрос 2. Структура и виды программного обеспечения (по). Характеристика системного по. §1.2 Структура программного обеспечения.

- •Вопрос 3. Классификация ос. §2.1 Классификация операционных систем.

- •Вопрос 4. Назначение и основные функции операционной системы (ос) для автономного компьютера. §2.2 Операционные системы для автономного компьютера

- •Функциональные компоненты ос для автономного компьютера

- •Вопрос 5. Сетевые операционные системы: функциональные компоненты и варианты построения. §2.3 Сетевые операционные системы.

- •Функциональные компоненты сетевой ос

- •Варианты построения сетевых ос

- •Вопрос 6. Одноранговые и серверные операционные системы. §2.4 Одноранговые и серверные операционные системы.

- •Операционные системы в одноранговых сетях

- •Операционные системы в сетях с выделенными серверами

- •Вопрос 7. Принципы построения ос. §3.1 Принципы построения ос.

- •Вопрос 8. Виды программных модулей. §3.2 Виды программных модулей.

- •Вопрос 9. Ядро и вспомогательные модули ос. §3.3 Ядро и вспомогательные модули операционной системы.

- •Вопрос 10. Классическая архитектура ос. §3.4 Классическая архитектура операционной системы.

- •Вопрос 11. Микроядерная архитектура ос. §3.5 Микроядерная архитектура ос.

- •Вопрос 12. В чем заключается принцип безопасности и как он обеспечивается операционной системой? §3.6 Обеспечение безопасности вычислительной системы.

- •Вопрос 13. Что такое мультипрограммирование (многозадачность)? Реализация мультипрограммирования в системах пакетной обработки, разделения времени, реального времени. §4.1.1 Мультипрограммирование.

- •§4.1.2.Мультипрограммирование в системах пакетной обработки.

- •§4.1.3.Мультипрограммирование в системах разделения времени.

- •Мультипрограммирование в системах реального времени.

- •Вопрос 14. Мультипроцессорная обработка, архитектуры мультипроцессорных систем. §4.1.4.Мультипроцессорная обработка.

- •Вопрос 15. Что такое вычислительный процесс, поток? Состояния процесса. §4.2.1.Планирование процессов и потоков. Понятия «процесс» и «поток».

- •Вопрос 16. Реализация (создание) процессов и потоков. Дескрипторы. §4.2.2.Реализация (создание) процессов и потоков.

- •Вопрос 17. Планирование и диспетчеризация процессов и потоков. Вытесняющие и невытесняющие алгоритмы планирования. §4.2.3.Планирование и диспетчеризация потоков

- •§4.2.4.Вытесняющие и невытесняющие алгоритмы планирования

- •Вопрос 18. Алгоритмы планирования, основанные на квантовании, приоритетах, смешанные алгоритмы. §4.2.5.Алгоритмы планирования, основанные на квантовании.

- •Алгоритмы планирования, основанные на приоритетах.

- •Смешанные алгоритмы планирования.

- •Вопрос 19. Планирование в системах реального времени. §4.2.6.Планирование в системах реального времени.

- •Моменты перепланировки.

- •Вопрос 20. Мультипрограммирование на основе прерываний. Механизм прерываний. §4.3.1.Мультипрограммирование на основе прерываний. Назначение и типы прерываний.

- •§4.3.2.Механизм прерываний.

- •Вопрос 21. Необходимость синхронизации процессов и потоков. Критическая секция. §4.4 Синхронизация процессов и потоков.

- •§4.4.1.Критическая секция.

- •Вопрос 22. Способы реализации взаимных исключений путем запрещения прерываний, использования блокирующих переменных, системных вызовов. §4.4.2.Запрещение прерываний.

- •§4.4.3.Блокирующие переменные.

- •Вопрос 23. Назначение и использование семафоров. §4.4.4Семафоры.

- •Вопрос 24. Взаимные блокировки процессов. Методы предотвращения, обнаружения и ликвидации тупиков. §4.4.6. Синхронизирующие объекты ос.

- •Тупики.

- •Вопрос 25. Функции ос по управлению памятью. Типы адресов. Преобразование адресов. §5.1 Функции ос по управлению памятью.

- •§5.2 Типы адресов.

- •Вопрос 26. Методы распределения памяти без использования диска (фиксированными, динамическими, перемещаемыми разделами). §5.3.1. Методы распределения памяти.

- •§5.3.1 Распределение памяти без использования диска. Распределение памяти фиксированными разделами.

- •Распределение памяти динамическими разделами.

- •§5.3.1.Распределение памяти перемещаемыми разделами.

- •Вопрос 27. Понятие виртуальной памяти, ее назначение. Свопинг. §5.3.2.1. Виртуальная память. Понятие виртуальной памяти.

- •Вопрос 28. Страничное распределение оперативной памяти. §5.3.2.2.Страничное распределение памяти.

- •Вопрос 29. Сегментное распределение оперативной памяти. §5.3.2.3.Сегментное распределение памяти.

- •Вопрос 30. Странично-сегментное распределение оперативной памяти. §5.3.2.4.Странично-сегментное распределение памяти.

- •Вопрос 31. Кэш-память. Принцип функционирования кэш-памяти. §5.4.1. Кэширование данных.

- •§5.4.2.Функционирование кэш-памяти.

- •Вопрос 32. Способы отображения оперативной памяти на кэш (случайное, детерминированное, комбинированное отображение). § 5.4.3. Способы отображения основной памяти на кэш.

- •Вопрос 33. Физическая организация устройств ввода-вывода. §6.1 Физическая организация устройств ввода-вывода.

- •Вопрос 34. Принципы организации программного обеспечения ввода-вывода. §6.2 Организация программного обеспечения ввода-вывода.

- •Обработка прерываний.

- •Драйверы устройств.

- •Независимый от устройств слой операционной системы.

- •Пользовательский слой программного обеспечения.

- •§7.1.2.Типы файлов.

- •§7.1.3.Логическая организация файла.

- •Вопрос 36. Физическая организация файловой системы. Структура жесткого диска. §7.2 Физическая организация файловой системы.

- •Структура жесткого диска.

- •Вопрос 37. Физическая организация и адресация файла. Права доступа к файлу. §7.2.1.Физическая организация и адресация файла.

- •§7.2.2.Права доступа к файлу.

- •Кэширование диска.

- •Вопрос 38. Общая модель файловой системы. §7.3 Общая модель файловой системы.

- •Вопрос 39. Современные архитектуры файловых систем. §7.3. Современные архитектуры файловых систем.

- •Вопрос 40. Физические организации файловой системы fat. §7.6 Физическая организация файловой системы fat.

- •Вопрос 41. Физические организации файловой системы ntfs. §7.7. Физические организации файловой системы ntfs.

- •7.8 Сравнение файловых систем

- •Вопрос 42. Системы программирования: состав систем программирования. Этапы разработки по. §8 Состав систем программирования.

- •8.2 Компоненты систем программирования Текстовые редакторы

- •Трансляторы, компиляторы и интерпретаторы

- •Список литературы

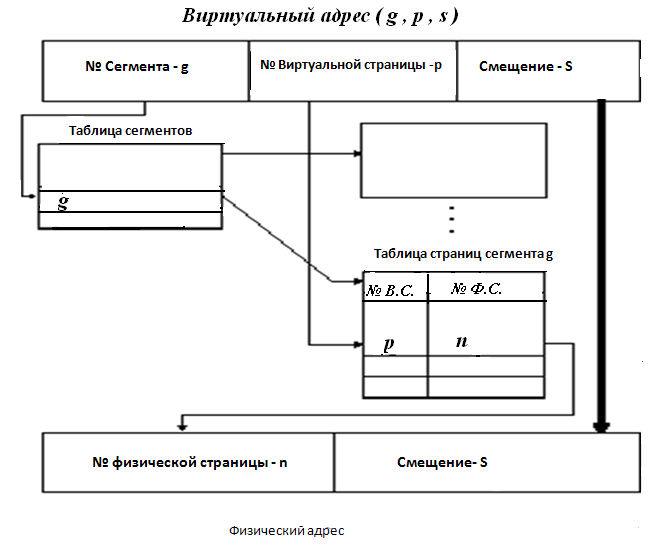

Вопрос 30. Странично-сегментное распределение оперативной памяти. §5.3.2.4.Странично-сегментное распределение памяти.

Данный метод представляет собой комбинацию страничного и сегментного распределения памяти и, вследствие этого, сочетает в себе достоинства обоих подходов.

Виртуальное пространство процесса делится на сегменты, что позволяет назначать разные права доступа к разным частям кодов и данных программы. Каждый сегмент в свою очередь делится на виртуальные страницы, которые нумеруются в пределах сегмента.

Оперативная память делится на физические страницы. Перемещение данных между памятью и диском осуществляется не сегментами, а страницами. При этом часть страниц процесса размещается в оперативной памяти, а часть на диске. Для каждого сегмента создается своя таблица страниц, структура которой полностью совпадает со структурой таблицы страниц, используемой при страничном распределении. Для каждого процесса создается таблица сегментов, в которой указываются адреса таблиц страниц для всех сегментов данного процесса. Адрес таблицы сегментов загружается в специальный регистр процессора, когда активизируется соответствующий процесс.

Преобразование виртуального адреса в физический происходит в следующем порядке (рис. 5.12).

1. По номеру сегмента, заданному в виртуальном адресе, из таблицы сегментов извлекается физический адрес соответствующей таблицы страниц.

2. По номеру виртуальной страницы, заданному в виртуальном адресе, из таблицы страниц извлекается дескриптор, в котором указан номер физической страницы.

3. К номеру физической страницы пристыковывается младшая часть виртуального адреса – смещение.

Рис. 5.12. Схема преобразования виртуального адреса в физический

при сегментно-страничной организации памяти

Вопрос 31. Кэш-память. Принцип функционирования кэш-памяти. §5.4.1. Кэширование данных.

Кэш-память.

Кэширование (кэш-память) – это способ совместного функционирования двух типов запоминающих устройств (ЗУ), отличающихся временем доступа, при котором за счет динамического копирования наиболее часто используемой информации из "медленного" ЗУ в "быстрое" ЗУ уменьшается среднее время доступа к данным.

Кэширование является универсальным методом для ускорения доступа к оперативной памяти, дискам, компакт дискам и другим ЗУ. Механизм кэш-памяти реализуется автоматически системными средствами.

Кэш-памятью, или кэшем называют не только способ организации работы двух типов запоминающих устройств, но и одно из этих устройств – «быстрое» ЗУ. Оно стоит дороже и, как правило, имеет сравнительно небольшой объем.

Необходимость в кэш-памяти обусловлена следующим: чем выше быстродействие ЗУ, тем меньше его максимальный объем (ёмкость) и наоборот. При этом, чем выше быстродействие памяти, тем технически сложнее достигается и дороже обходится увеличение ее объема.

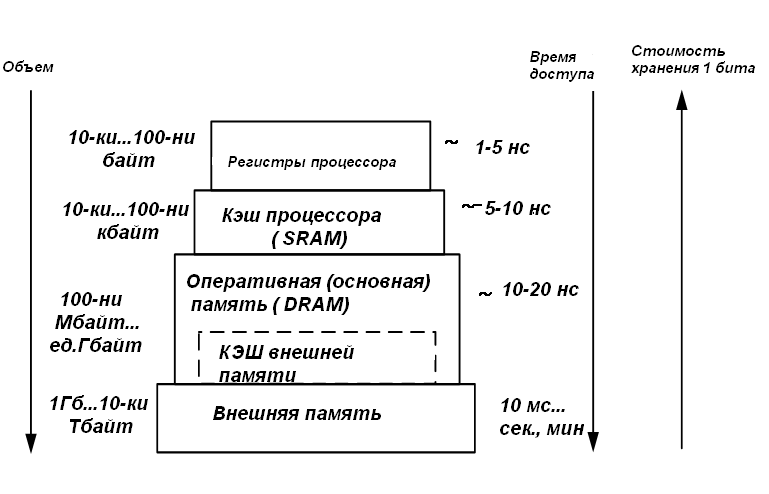

Память вычислительной машины представляет собой иерархию запоминающих устройств (ЗУ), отличающихся средним временем доступа к данным, объемом и стоимостью хранения одного бита (рис. 5.14).

Рис. 5.14.

Иерархическая структура памяти

Рис. 5.14.

Иерархическая структура памяти

На самой верхней ступеньке иерархии находятся внутренние регистры процессора. Время доступа к регистрам зависит от быстродействия процессора и составляет несколько наносекунд. Общий объем регистров может составлять десятки или сотни байт.

Для повышения производительности при обмене данными между процессором и основной памятью используется быстродействующая память статического типа, называемая КЭШ-памятью. Быстродействие КЭШ-памяти выше быстродействия оперативной памяти. Как правило, в компьютерах используется два уровня КЭШ-памяти (Level 1 и Level 2). Объем КЭШ-памяти 1-го уровня составляет от нескольких десятков Кбайт до сотен Кбайт. Объем КЭШ-памяти 2-го уровня составляет от нескольких сотен Кбайт до нескольких Мбайт.

Оперативная или основная память служит для хранения программ и данных. Её быстродействие ниже, чем у КЭШ-памяти, а объем составляет от сотен Мбайт до нескольких Гбайт. Часть ОЗУ может использоваться как КЭШ для внешних запоминающих устройств.

Объем хранимой информации во внешнем запоминающем устройстве составляет:

- 0,7 Гбайт – CD; 5…17 Гбайт – DVD; 25…200 Гбайт – Blu-ray;

- сотни Гбайт – жесткие диски;

- десятки Тбайт – накопители на магнитной ленте (используются для резервного копирования информации).

Время доступа к данным для жестких дисков составляет порядка 10мс, для оптических дисков – 50…100мс, для накопителей на магнитной ленте – секунды или даже минуты, поскольку на них реализована память с последовательным доступом.

Таким образом, можно сделать вывод, что с увеличением быстродействия памяти (уменьшении времени доступа) увеличивается стоимость хранения данных в расчете на один бит. Использование КЭШ-памяти предоставляет собой компромиссное решение с целью увеличения производительности системы без резкого увеличения её стоимости.

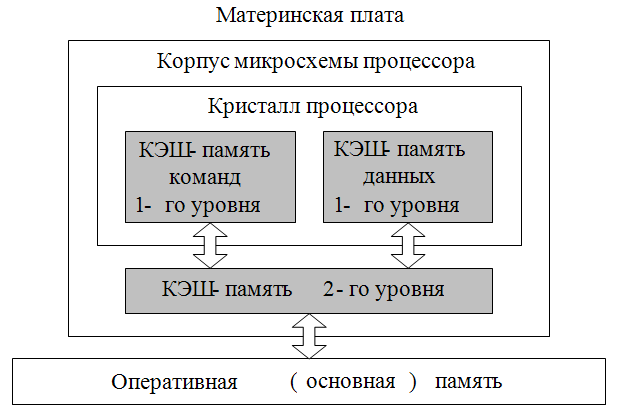

Структура двухуровневой КЭШ-памяти микропроцессора показана на рис. 5.15. В микропроцессоре используется разделенная КЭШ-память 1 уровня для команд и для данных, что позволяет практически удвоить пропускную способность подсистемы памяти. Между КЭШ-памятью 1 уровня и оперативной памятью внутри корпуса микросхемы процессора располагается КЭШ-память 2 уровня. На материнской плате между КЭШ-памятью 2-го уровня и оперативной памятью может располагаться и КЭШ-память 3 уровня, но в большинстве персональных компьютеров она отсутствует. Обычно все содержимое КЭШ-памяти 1-го уровня находится в КЭШ-памяти 2-го уровня и т.д.

Рис. 5.15. Структура КЭШ-памяти микропроцессора