- •1.Задачи современного естествознания. Проблемы естествознания на пути

- •2. Механизмы познавательной деятельности человека.

- •3. Определение модели. Место моделирования среди методов познания.

- •4. Определение модели. Классификация моделей (в зависимости от сложности объекта, от оператора модели, от целей моделирования, от параметров задачи, от методом реализации).

- •5. Этапы развития и становления естествознания. Первые научные школы,

- •6. Основные идеи классической механики. Конфигурационное пространство.

- •7. Г. Галилей. Принцип относительности и детерменированности. Движение,

- •8. Механическая картина мира. Законы Кеплера. Примеры механических

- •9. Основные законы электродинамики. Понятие поля. Основные

- •10. Максвелл, Лоренц. Классическая электродинамика.

- •11. Уравнения Максвелла и преобразования Лоренца – интерпретация и

- •12. Принцип относительности. А. Эйнштейн. Основные задачи и выводы из

- •13. Принцип относительности. Связь преобразований Лоренца и Галилея.

- •14. Основы квантовой механики. Понятия частиц и волн. Волновое

- •15. Принцип неопределенности. Гейзенберг, Планк,Шредингер.

- •16. Опыт Резерфорда. Основные задачи и выводы.

- •17.Понятия колебаний механических систем. Малые колебания. Вынужденные колебания. Затухающие колебания. Примеры и основные

- •18. Эффект синхронизации. Определения. Виды синхронизации.

- •19. Понятие “порядок-беспорядок” в природе и обществе. Синергетические

- •20. Элементы биосоциологии. Основные задачи и простейшие модели.

- •21. Введение в разностные уравнения. Примеры биологических моделей,

- •22. Задача конкуренции видов, хищник-жертва – задачи и анализ. Взгляды

- •23. Химическая кинетика. Основные понятия и математические модели.

10. Максвелл, Лоренц. Классическая электродинамика.

Классическая электродинамика — теория электромагнитных процессов в различных средах и в вакууме. Охватывает огромную совокупность явлений, в которых основную роль играют взаимодействия между заряженными частицами, осуществляемые посредством электромагнитного поля. Все электромагнитные явления можно описать с помощью уравнений Максвелла, которые устанавливают связь величин, характеризующих электрические и магнитные поля, с распределением в пространстве зарядов и токов. Содержание четырех уравнений Максвелла для электромагнитного поля качественно сводится к следующему:

1) магнитное поле порождается движущимися зарядами и переменным электрическим полем (током смещения);

2) электрическое поле с замкнутыми силовыми линиями (вихревое поле) порождается переменным магнитным полем;

3) силовые линии магнитного поля всегда замкнуты (это означает, что оно не имеет источников — магнитных зарядов, подобных электрическим);

4) электрическое поле с незамкнутыми силовыми линиями (потенциальное поле) порождается электрическими зарядами — источниками этого поля.

преобразования лоренца координат точки

11. Уравнения Максвелла и преобразования Лоренца – интерпретация и

объяснение. Опыт Майкельсона-Морли.

Максвелла

уравнения связывают величины,

характеризующие электромагнитное поле,

с его источниками, то есть с распределением

в пространстве электрических зарядов

и токов. В пустоте электромагнитное

поле характеризуется двумя векторными

величинами, зависящими от пространственных

координат и времени: напряжённостью

электрического поля Е и магнитной

индукцией В. Эти величины определяют

силы, действующие со стороны поля на

заряды и токи, распределение которых в

пространстве задаётся плотностью заряда

r (зарядом в единице объёма) и плотностью

тока j (зарядом, переносимым в единицу

времени через единичную площадку,

перпендикулярную направлению движения

зарядов). Для описания электромагнитных

процессов в материальной среде (в

веществе), кроме векторов Е и В, вводятся

вспомогательные векторные величины,

зависящие от состояния и свойств среды:

электрическая индукция D и напряжённость

магнитного поля Н.

rot![]() ,

rot

,

rot![]() ,

(2)

div

,

(2)

div![]() ,

div

,

div![]() .

.

1) магнитное поле порождается движущимися зарядами и переменным электрическим полем (током смещения);

2) электрическое поле с замкнутыми силовыми линиями (вихревое поле) порождается переменным магнитным полем;

3) силовые линии магнитного поля всегда замкнуты (это означает, что оно не имеет источников — магнитных зарядов, подобных электрическим);

4) электрическое поле с незамкнутыми силовыми линиями (потенциальное поле) порождается электрическими зарядами — источниками этого поля.

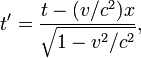

преобразования лоренца координат точки

Преобразова́ния Ло́ренца — линейные (или аффинные) преобразования векторного (соответственно, аффинного) псевдоевклидова пространства, сохраняющее длины или, что эквивалентно, скалярное произведение векторов. Преобразованиями Лоренца в физике, в частности, в специальной теории относительности (СТО), называются преобразования, которым подвергаются пространственно-временные координаты каждого события при переходе от одной инерциальной системы отсчета (ИСО) к другой. Аналогично, преобразованиям Лоренца при таком переходе подвергаются координаты любого 4-вектора.

![]()

![]()

В 1887 году два американских физика — Альберт Майкельсон и Генри Морли — решили совместно провести эксперимент, призванный раз и навсегда доказать скептикам, что светоносный эфир реально существует, наполняет Вселенную и служит средой, в которой распространяются свет и прочие электромагнитные волны. Майкельсон обладал непререкаемым авторитетом как конструктор оптических приборов, а Морли славился как неутомимый и непогрешимый физик-экспериментатор. Придуманный ими опыт проще описать, чем провести практически.

Майкельсон и Морли использовали интерферометр — оптический измерительный прибор, в котором луч света расщепляется надвое полупрозрачным зеркалом (стеклянная пластина посеребрена с одной стороны ровно настолько, чтобы частично пропускать поступающие на нее световые лучи, а частично отражать их; аналогичная технология сегодня используется в зеркальных фотоаппаратах). В итоге луч расщепляется и два получившихся когерентных луча расходятся под прямым углом друг к другу, после чего отражаются от двух равноудаленных от полупрозрачного зеркала зеркал-отражателей и возвращаются на полупрозрачное зеркало, результирующий пучок света от которого позволяет наблюдать интерференционную картину и выявлять малейшую десинхронизацию двух лучей (запаздывании одного луча относительно другого; см. Интерференция).

Опыт Майкельсона—Морли был принципиально направлен на то, чтобы подтвердить (или опровергнуть) существование мирового эфира посредством выявления «эфирного ветра» (или факта его отсутствия). Действительно, двигаясь по орбите вокруг Солнца, Земля совершает движение относительно гипотетического эфира полгода в одном направлении, а следующие полгода в другом. Следовательно, полгода «эфирный ветер» должен обдувать Землю и, как следствие, смещать показания интерферометра в одну сторону, полгода — в другую. Итак, наблюдая в течение года за своей установкой, Майкельсон и Морли не обнаружили никаких смещений в интерференционной картине: полный эфирный штиль! (Современные эксперименты подобного рода, проведенные с максимально возможной точностью, включая эксперименты с лазерными интерферометрами, дали аналогичные результаты.) Итак: эфирного ветра, а, стало быть, и эфира не существует.