- •1.Задачи современного естествознания. Проблемы естествознания на пути

- •2. Механизмы познавательной деятельности человека.

- •3. Определение модели. Место моделирования среди методов познания.

- •4. Определение модели. Классификация моделей (в зависимости от сложности объекта, от оператора модели, от целей моделирования, от параметров задачи, от методом реализации).

- •5. Этапы развития и становления естествознания. Первые научные школы,

- •6. Основные идеи классической механики. Конфигурационное пространство.

- •7. Г. Галилей. Принцип относительности и детерменированности. Движение,

- •8. Механическая картина мира. Законы Кеплера. Примеры механических

- •9. Основные законы электродинамики. Понятие поля. Основные

- •10. Максвелл, Лоренц. Классическая электродинамика.

- •11. Уравнения Максвелла и преобразования Лоренца – интерпретация и

- •12. Принцип относительности. А. Эйнштейн. Основные задачи и выводы из

- •13. Принцип относительности. Связь преобразований Лоренца и Галилея.

- •14. Основы квантовой механики. Понятия частиц и волн. Волновое

- •15. Принцип неопределенности. Гейзенберг, Планк,Шредингер.

- •16. Опыт Резерфорда. Основные задачи и выводы.

- •17.Понятия колебаний механических систем. Малые колебания. Вынужденные колебания. Затухающие колебания. Примеры и основные

- •18. Эффект синхронизации. Определения. Виды синхронизации.

- •19. Понятие “порядок-беспорядок” в природе и обществе. Синергетические

- •20. Элементы биосоциологии. Основные задачи и простейшие модели.

- •21. Введение в разностные уравнения. Примеры биологических моделей,

- •22. Задача конкуренции видов, хищник-жертва – задачи и анализ. Взгляды

- •23. Химическая кинетика. Основные понятия и математические модели.

12. Принцип относительности. А. Эйнштейн. Основные задачи и выводы из

принципа относительности А. Эйнштейна (з-н хода часов,

сложение скоростей и т.д.).

Принцип относительности Эйнштейна представляет собой фундаментальный физический закон, согласно которому любой процесс протекает одинаково в изолированной материальной системе, находящейся в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения. Иначе говоря, законы физики имеют одинаковую форму во всех инерциальных системах отсчета.

В основе СТО лежат два постулата, выдвинутых Эйнштейном.

Все законы природы одинаковы во всех инерциальных системах отсчета.

Уравнения, выражающие законы природы, инвариантны по отношению к любым инерциальным системам отсчета. Инвариантность – неизменность вида уравнения при переходе из одной системы отсчета в другую (при замене координат и времени одной системы – другими).

Скорость света в пустоте одинакова во всех инерциальных системах отсчета и не зависит от скорости источника и приемника света.

Все как-то пытались объяснить отрицательный результат опыта Майкельсона–Морли, а Эйнштейн – постулировал это, как закон.

В первом постулате главное то, что время тоже относительно – такой же параметр, как и скорость, импульс и др.

Второй – возводит отрицательный результат опыта Майкельсона–Морли в ранг закона природы: c = const.

Специальная теория относительности представляет физическую теорию, изучающую пространственно-временные закономерности, справедливые для любых физических процессов, когда можно пренебречь действием тяготения. СТО, опираясь на более совершенные данные, раскрывает новый взгляд на свойства пространства и времени. Эти свойства необходимо учитывать при скоростях движения, близких к скорости света.

эффект замедления хода часов, или эффект замедления времени. Часы, движущиеся относительно наблюдателя, идут для него медленнее, чем точно такие же часы у него в руках. Время в системе координат, движущейся со скоростями, близкими к скорости света, относительно наблюдателя растягивается, а пространственная протяженность (длина) объектов вдоль оси направления движения — напротив, сжимается. Этот эффект, известный как сокращение Лоренца—Фицджеральда, был описан в 1889 году ирландским физиком Джорджем Фицджеральдом (George Fitzgerald, 1851–1901) и дополнен в 1892 году нидерландцем Хендриком Лоренцем (Hendrick Lorentz, 1853–1928). Сокращение Лоренца—Фицджеральда объясняет, почему опыт Майкельсона—Морли по определению скорости движения Земли в космическом пространстве посредством замеров «эфирного ветра» дал отрицательный результат.

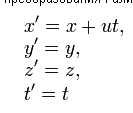

13. Принцип относительности. Связь преобразований Лоренца и Галилея.

П ри́нцип

относи́тельности — фундаментальный

физический принцип, согласно которому

все физические процессы в инерциальных

системах отсчёта протекают одинаково,

независимо от того, неподвижна ли система

или она находится в состоянии равномерного

и прямолинейного движения.

ри́нцип

относи́тельности — фундаментальный

физический принцип, согласно которому

все физические процессы в инерциальных

системах отсчёта протекают одинаково,

независимо от того, неподвижна ли система

или она находится в состоянии равномерного

и прямолинейного движения.

Отсюда следует, что все законы природы одинаковы во всех инерциальных системах отсчёта.[1]

Различают принцип относительности Эйнштейна (который приведён выше) и принцип относительности Галилея, который утверждает то же самое, но не для всех законов природы, а только для законов классической механики, подразумевая применимость преобразований Галилея, оставляя открытым вопрос о применимости принципа относительности к оптике и электродинамике. Преобразования Галилея являются предельным (частным) случаем преобразований Лоренца для скоростей, малых по сравнению со скоростью света в пустоте и в ограниченном объёме пространства. Для скоростей вплоть до порядка скоростей движения планет в Солнечной системе (и даже бо́льших), преобразования Галилея приближенно верны с очень большой точностью.