- •Дисциплина Нормальная физиология – физиология челюстно-лицевой области

- •Учебное пособие для самостоятельной работы студентов 2 курса

- •Тверь 2012

- •Оглавление

- •Сокращения

- •Предисловие

- •Тема 1. Физиология возбудимых тканей

- •1.1. Физиология – наука о жизнедеятельности организма как единого целого

- •Общая схема функциональной системы по п.К. Анохину

- •1.2. Биоэлектрические явления и возбудимость живых тканей

- •График ло

- •График пд нервного волокна

- •Соотношение изменения возбудимости с фазами пд

- •1.3. Законы проведения возбуждения по нервным волокнам

- •Распространение возбуждения по безмиелиновым нервным волокнам

- •Строение миелинизированного нервного волокна

- •Распространение возбуждения по миелинизированным нервным волокнам

- •Сократительная реакция мышцы (а, мм) на стимуляцию интактного двигательного нерва

- •Сократительная реакция мышцы (а, мм) на редкие и частые стимулы в уравнительную фазу парабиоза

- •Сократительная реакция мышцы (а, мм) на редкие и частые стимулы в парадоксальную фазу парабиоза

- •Сократительная реакция мышцы (а, мм) на стимуляцию двигательного нерва в тормозную фазу парабиоза

- •Принципиальная схема строения мионеврального синапса

- •График потенциала концевой пластинки

- •1.4. Физиология мышц двигательного аппарата

- •Мышцы опорно-двигательного аппарата человека

- •Строение миофибриллы

- •График одиночного мышечного сокращения

- •Зависимость амплитуды мышечного сокращения (а, мм) от силы раздражителя (I)

- •Зависимость вида и формы мышечного сокращения от частоты стимуляции

- •Тема 2. Физиология центральной нервной системы (цнс)

- •2.1. Рефлекторный принцип деятельности цнс. Свойства нервных центров

- •2.1.2. Рефлекторный принцип деятельности цнс

- •График впсп

- •Общая схема рефлекторной дуги

- •2.1.2. Свойства нервных центров

- •2.2. Процессы торможения в цнс. Принципы координации рефлекторной деятельности

- •2.2.1. Процессы торможения в цнс

- •График тпсп

- •2.2.2. Принципы координации рефлекторной деятельности

- •2.3. Физиология спинного и заднего мозга. Функции ретикулярной формации

- •2.3.1. Физиология спинного мозга

- •2.3.2. Физиология заднего мозга

- •2.3.3. Функции ретикулярной формации

- •2.4. Физиология среднего и промежуточного мозга. Мышечный тонус и тонические рефлексы ствола мозга. Функции мозжечка и коры больших полушарий

- •2.4.1. Физиология среднего мозга

- •2.4.2. Мышечный тонус и тонические рефлексы ствола мозга

- •2.4.3. Физиология промежуточного мозга

- •2.4.4. Физиология мозжечка

- •2.4.5. Основные функции коры больших полушарий

- •Тема 3. Сенсорные системы человека

- •3.1. Общая физиология анализаторов

- •График рецепторного потенциала (рп)

- •Вторичночувствующие рецепторы

- •Механизм трансдукции сенсорного сигнала во вторичночувствующем рецепторе

- •Анализаторные зоны коры больших полушарий головного мозга человека

- •3.2. Сенсорные функции ротового отдела. Рецепция боли

- •Тактильные и температурные рецепторы кожи человека

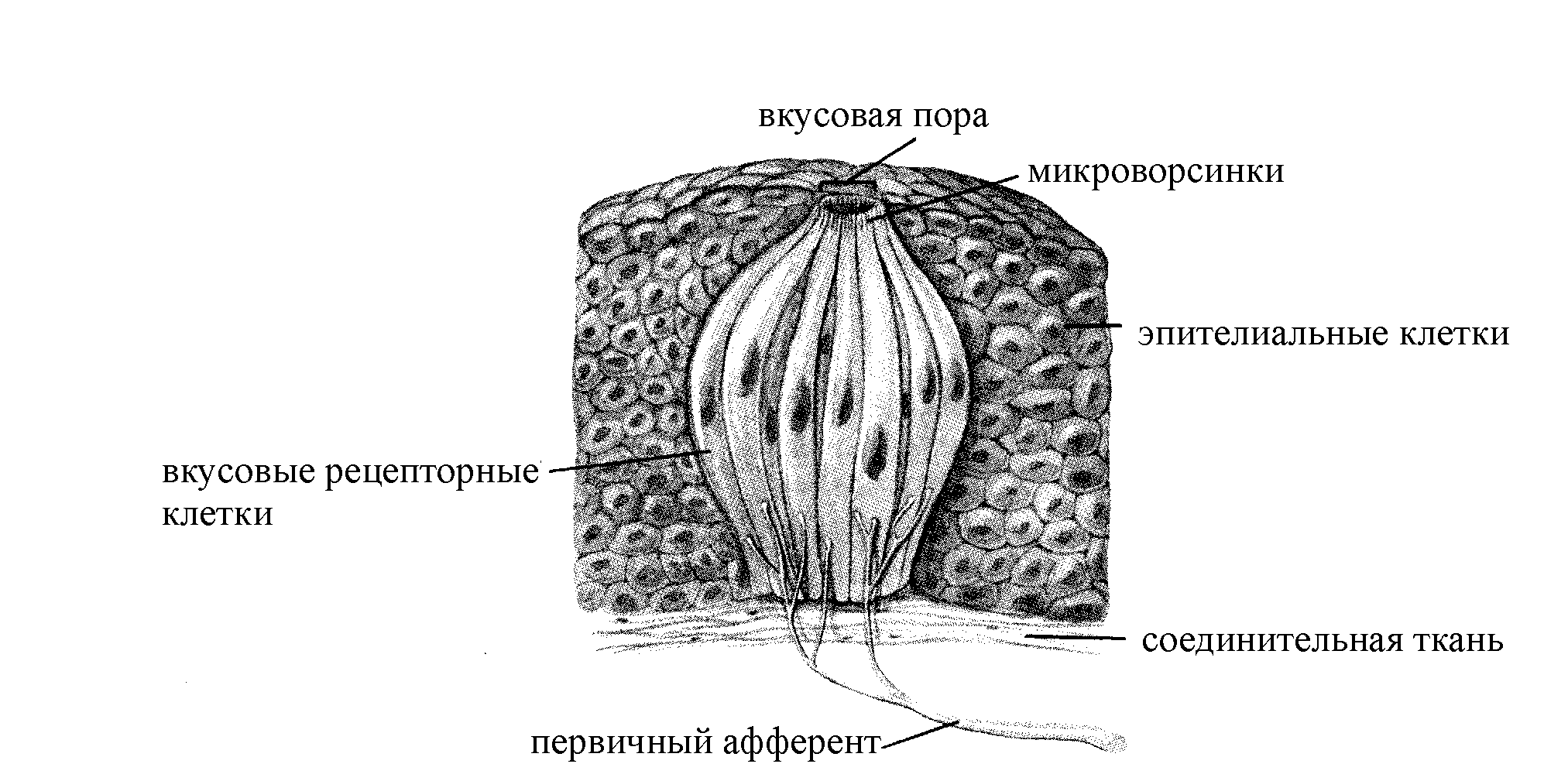

- •Вкусовая почка

- •Тема 4. Высшие интегративные функции головногомозга

- •4.1. Высшая нервная деятельность (внд) человека и животных

- •4.2. Физиологические основы психических функций человека

- •Тема 5. Нейрогуморальная регуляция физиологических функций

- •5.1. Общая физиология желез внутренней секреции. Физиология гипоталамо-гипофизарной системы

- •5.1.1. Общая физиология желез внутренней секреции

- •5.1.2. Физиология гипоталамо-гипофизарной системы

- •5.2. Частная физиология желез внутренней секреции

- •5.2.1. Физиология щитовидной железы

- •5.2.2. Физиология паращитовидных желез

- •5.2.3. Эндокринная функция поджелудочной железы

- •5.2.4. Физиология надпочечников

- •5.2.5. Гормоны половых желез

- •5.2.6. Функциональное значение эпифиза

- •5.2.7. Отражение функции эндокринных желез на морфо-функциональном состоянии органов и тканей ротового отдела

- •5.3. Физиология автономной (вегетативной) нервной системы

- •Структурные отличительные особенности снс и пснс

- •Основные симпатические и парасимпатические эффекты

- •Средства для самоконтроля Задания в тестовой форме Инструкция. Вашему вниманию предлагаются задания, в которых могут быть один, два, три или большее число правильных ответов.

- •Тема 1. Физиология возбудимых тканей

- •1.3. Законы проведения возбуждения по нервным волокнам

- •1.4. Физиология мышц двигательного аппарата

- •Тема 2. Физиология центральной нервной системы (цнс)

- •Тема 3. Сенсорные системы человека

- •3.1. Общая физиология анализаторов

- •3.2. Рецепция боли

- •3.3. Физиология зрительного и слухового анализаторов

- •3.4. Обонятельный анализатор

- •Тема 4. Высшие интегративные функции головного мозга

- •4.1. Высшая нервная деятельность (внд) человека и животных

- •4.2. Физиологические основы психических функций человека

- •Тема 5. Нейроэндокринная регуляция физиологических функций

- •5.1. Общая физиология желез внутренней секреции. Физиология гипоталамо-гипофизарной системы

- •5.2. Частная физиология желез внутренней секреции

- •5.3. Физиология автономной (вегетативной) нервной системы

- •20. Ацетилхолин обеспечивает передачу возбуждения в синапсах

- •21. Катехоламины обеспечивают передачу возбуждения в синапсах

- •Эталоны правильных ответов

- •Тема 1. Физиология возбудимых тканей

- •1.2. Биоэлектрические явления и возбудимость живых тканей

- •1.3. Законы проведения возбуждения по нервным волокнам

- •1.4. Физиология мышц двигательного аппарата

- •Тема 2. Физиология центральной нервной системы (цнс)

- •Тема 3. Сенсорные системы человека

- •Тема 4. Высшие интегративные функции головного мозга

- •Тема 5. Нейроэндокринная регуляция физиологических функций

- •5.2. Частная физиология желез внутренней секреции

- •5.3. Физиология автономной (вегетативной) нервной системы

- •Профильные задания в тестовой форме

- •Тема 1. Физиология возбудимых тканей

- •Тема 2. Физиология центральной нервной системы (цнс)

- •Тема 3. Сенсорные системы человека Сенсорные функции ротового отдела. Рецепция боли

- •Тема 5. Нейроэндокринная регуляция физиологических функций

- •Эталоны ответов

- •Тема 1. Физиология возбудимых тканей

- •Тема 2. Физиология центральной нервной системы (цнс)

- •Тема 3. Сенсорные системы человека

- •Тема 5. Нейроэндокринная регуляция физиологических функций

- •Критерии самооценки выполнения заданий в тестовой форме

- •1.1. Физиология – наука о жизнедеятельности организма как единого целого

- •1.2. Биоэлектрические явления и возбудимость живых тканей

- •1.3. Законы проведения возбуждения по нервным волокнам. Мионевральный синапс

- •1.4. Физиология мышц двигательного аппарата

- •Тема 2. Физиология центральной нервной системы

- •2.1. Рефлекторный принцип деятельности цнс. Свойства нервных центров

- •2.2. Процессы торможения в цнс. Принципы координации рефлекторной деятельности

- •2.3. Физиология спинного и заднего мозга. Функции ретикулярной формации

- •2.4. Физиология среднего и промежуточного мозга. Функции мозжечка и коры больших полушарий. Мышечный тонус и тонические рефлексы

- •Тема 3. Физиология сенсорных систем человека

- •3.1. Общая физиология анализаторов

- •3.2. Сенсорные функции ротового одела. Рецепция боли

- •3.3. Физиология зрительного и слухового анализаторов

- •3.4. Обонятельный анализатор

- •Тема 4. Высшие интегративные функции головного мозга

- •4.1. Высшая нервная деятельность (внд) человека и животных

- •4.2. Физиологические основы психических функций человека

- •Тема 5. Нейроэндокринная регуляция физиологических функций

- •5.1. Общая физиология желез внутренней секреции. Физиология гипоталамо-гипофизарной системы

- •5.2. Частная физиология желез внутренней секреции

- •5.3. Физиология автономной (вегетативной) нервной системы

- •Критерии самооценки ответов на вопросы-задания

- •Литература

Вкусовая почка

Всего у человека около 2000 вкусовых почек. Внутри каждой вкусовой почки располагается от 50 до 150 вторичночувстующих вкусовых рецепторов - хеморецепторных чувствительных клеток, контактирующих с окончаниями первичных афферентных нейронов. Продолжительность жизни вкусовых клеток не превышает 10 дней. Они постоянно возобновляются в результате созревания базальных клеток вкусовой почки.

Апикальная поверхность вкусовых клеток покрыта микроворсинками, направленными к вкусовой пóре - входу во вкусовую почку. Растворенное в ротовой жидкости сладкое или горькое вкусовое вещество проникает через поры во вкусовые почки и адсорбируется на поверхности рецепторных микроворсинок. Здесь эти вещества взаимодействуют со специфическими «сладкочувствительными» или «горькочувствительными» белками-рецепторы, встроенными в мембрану микроворсинок. В присутствии соленых или кислых вкусовых веществ в жидкости, омывающей микроворсинки, изменяется концентрация электролитов. Взаимодействие вкусового вещества с белками-рецепторами или изменение электролитного состава окружающей среды вызывает повышение проницаемости мембраны вкусовой клетки для ионов Na+. В результате этого рецепторная клетка медленно деполяризуется – генерируется рецепторный потенциал. Вследствие этого из вкусовой клетки выделяется возбуждающие медиаторы – ацетилхолин или серотонин, которые вызывают частичную деполяризацию мембраны, покрывающей окончание первичного вкусового афферента - возникает генераторный потенциал. Затем, благодаря циркуляции местных ионных токов между частично деполяризованным окончанием афферента и его поляризованными участками, первичный вкусовой нейрон генерирует серию афферентных ПД. Чем больше концентрация стимулирующего рецепторы вещества, тем выше частота афферентных ПД и интенсивнее вкусовое ощущение.

Афферентные сенсорные сигналы от вкусовых почек поступают в нижние области задней центральной извилины коры больших полушарий, где в зависимости от частоты, продолжительности и пространственно-временнóго распределения импульсации трансформируются в ощущение вкуса определенного качества. Другим видом кодирования качества вкусового ощущения является пространственное кодирование: при регистрации импульсов в отдельных афферентных волокнах обнаружено, что многие из них отвечают только на определенные вкусовые вещества.

Большинство нейронов коркового отдела вкусового анализатора мультимодальны – они реагируют возбуждением не только на вкусовые, но и на механические, а также температурные раздражители, действующие на сенсорные рецепторы ротового отдела. Поэтому ощущение вкуса является результатом интеграции афферентных возбуждений, последовательно поступающих в ЦНС вначале от тактильных рецепторов, несколько позже – от температурных и только затем - от специфических вторичночувствующих вкусовых рецепторов. Все это обеспечивает мультимодальную апробацию пригодности пищи, способствует подготовке желудочно-кишечного тракта к ее поступлению или отвержению не качественных продуктов.

Вкусовая чувствительность характеризуется вкусовыми порогами – минимальными концентрациями вкусовых веществ, которые вызывают ощущение элементарных вкусовых качеств - сладкого, горького, кислого или соленого.

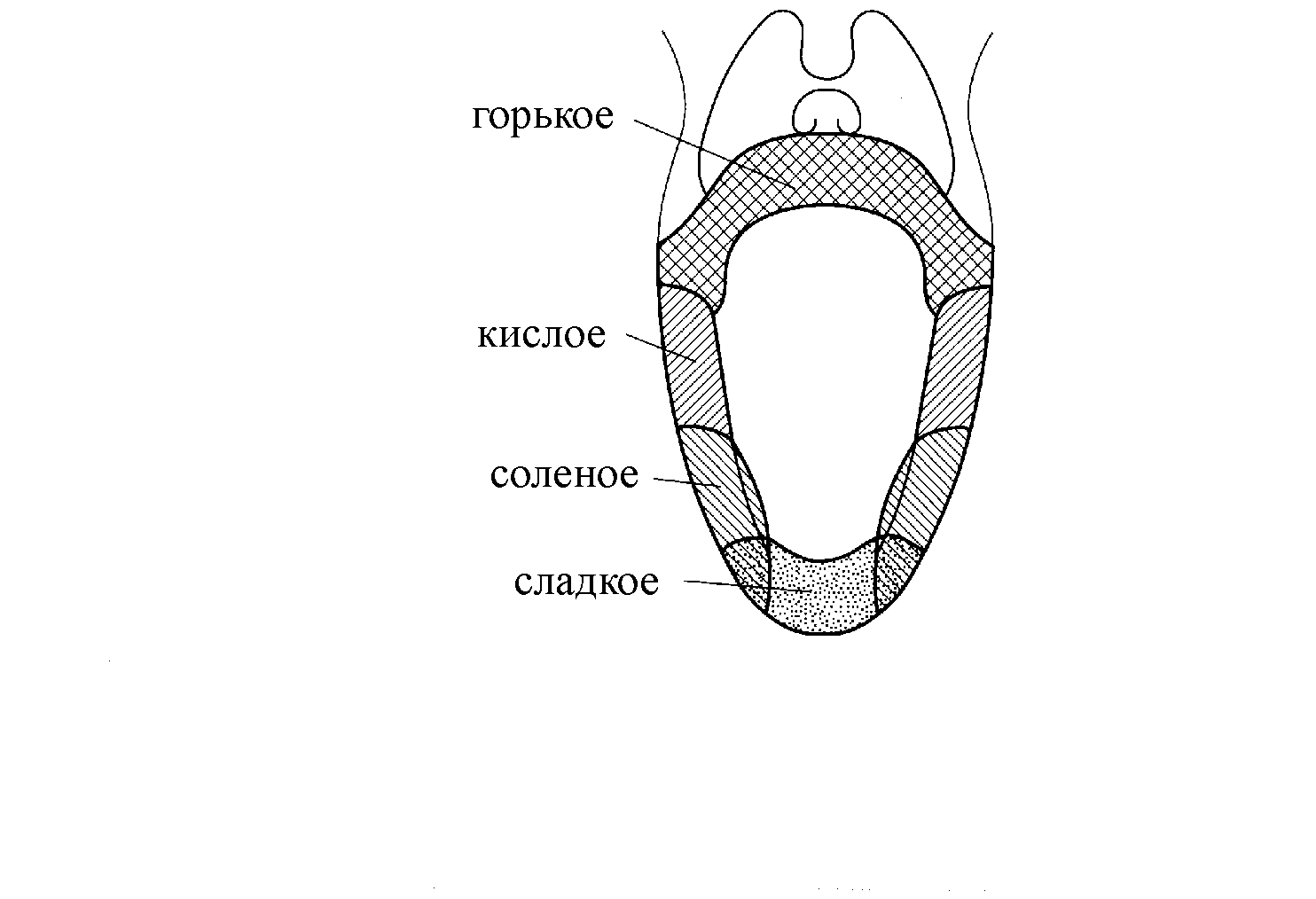

Метод определения порогов вкусового ощущения называют густометрией. Для сладкого пороговой концентрацией является 0,1% раствор глюкозы или 0,01% раствор сахарозы, для горького - 0,0001% раствор хинина, для кислого – 0,0025% раствор лимонной кислоты или 0,001% раствор HCl, а для соленого – 0,05% растворы поваренной соли или хлорида кальция. Отдельные участки языка обладают неодинаковой чувствительностью к веществам различного вкусового качества. Боковые поверхности языка наиболее чувствительны к соленому и кислому, кончик языка - к сладкому, а корень - к горькому.

Схема распределения зон элементарных вкусовых качеств на поверхности языка

Вкусовой порог зависит от чувствительности вкусовых рецепторов и от степени мобилизации - количества активно функционирующих вкусовых сосочков. Он постоянно меняется в зависимости от функционального состояния организма и пищевой потребности. Количество мобилизованных рецепторных клеток и их чувствительность повышается натощак и снижается после приема пищи. Это обусловлено двумя основными причинами: во-первых, эфферентным контролем вкусовых рецепторов со стороны центрального отдела вкусового анализатора; во-вторых, гастролингвальным рефлексом, рецепторным звеном которого являются интерорецепторы желудка, а эффектором - вкусовые почки.

При длительном действии вкусового раздражителя происходит адаптация рецепторов, которая проявляется в снижении вкусовой чувствительности. Адаптация к сладкому и соленому развивается быстрее, чем к горькому и кислому. При этом адаптация к одному вкусовому веществу может как повышать, так и снижать чувствительность к другим.

Нарушение функции вкусовой сенсорной системы может быть следствием патологии не только ротового отдела, но и других этажей пищеварительного тракта. При этом расстройства вкусового восприятия проявляют в виде потери вкусовой чувствительности – агевзии, снижении – гипогевзии, повышении – гипергевзии, ее извращении – парагевзии, а также в виде расстройства способности к тонкому распознаванию качества вкусовых веществ – дисгевзии.