- •Дисциплина Нормальная физиология – физиология челюстно-лицевой области

- •Учебное пособие для самостоятельной работы студентов 2 курса

- •Тверь 2012

- •Оглавление

- •Сокращения

- •Предисловие

- •Тема 1. Физиология возбудимых тканей

- •1.1. Физиология – наука о жизнедеятельности организма как единого целого

- •Общая схема функциональной системы по п.К. Анохину

- •1.2. Биоэлектрические явления и возбудимость живых тканей

- •График ло

- •График пд нервного волокна

- •Соотношение изменения возбудимости с фазами пд

- •1.3. Законы проведения возбуждения по нервным волокнам

- •Распространение возбуждения по безмиелиновым нервным волокнам

- •Строение миелинизированного нервного волокна

- •Распространение возбуждения по миелинизированным нервным волокнам

- •Сократительная реакция мышцы (а, мм) на стимуляцию интактного двигательного нерва

- •Сократительная реакция мышцы (а, мм) на редкие и частые стимулы в уравнительную фазу парабиоза

- •Сократительная реакция мышцы (а, мм) на редкие и частые стимулы в парадоксальную фазу парабиоза

- •Сократительная реакция мышцы (а, мм) на стимуляцию двигательного нерва в тормозную фазу парабиоза

- •Принципиальная схема строения мионеврального синапса

- •График потенциала концевой пластинки

- •1.4. Физиология мышц двигательного аппарата

- •Мышцы опорно-двигательного аппарата человека

- •Строение миофибриллы

- •График одиночного мышечного сокращения

- •Зависимость амплитуды мышечного сокращения (а, мм) от силы раздражителя (I)

- •Зависимость вида и формы мышечного сокращения от частоты стимуляции

- •Тема 2. Физиология центральной нервной системы (цнс)

- •2.1. Рефлекторный принцип деятельности цнс. Свойства нервных центров

- •2.1.2. Рефлекторный принцип деятельности цнс

- •График впсп

- •Общая схема рефлекторной дуги

- •2.1.2. Свойства нервных центров

- •2.2. Процессы торможения в цнс. Принципы координации рефлекторной деятельности

- •2.2.1. Процессы торможения в цнс

- •График тпсп

- •2.2.2. Принципы координации рефлекторной деятельности

- •2.3. Физиология спинного и заднего мозга. Функции ретикулярной формации

- •2.3.1. Физиология спинного мозга

- •2.3.2. Физиология заднего мозга

- •2.3.3. Функции ретикулярной формации

- •2.4. Физиология среднего и промежуточного мозга. Мышечный тонус и тонические рефлексы ствола мозга. Функции мозжечка и коры больших полушарий

- •2.4.1. Физиология среднего мозга

- •2.4.2. Мышечный тонус и тонические рефлексы ствола мозга

- •2.4.3. Физиология промежуточного мозга

- •2.4.4. Физиология мозжечка

- •2.4.5. Основные функции коры больших полушарий

- •Тема 3. Сенсорные системы человека

- •3.1. Общая физиология анализаторов

- •График рецепторного потенциала (рп)

- •Вторичночувствующие рецепторы

- •Механизм трансдукции сенсорного сигнала во вторичночувствующем рецепторе

- •Анализаторные зоны коры больших полушарий головного мозга человека

- •3.2. Сенсорные функции ротового отдела. Рецепция боли

- •Тактильные и температурные рецепторы кожи человека

- •Вкусовая почка

- •Тема 4. Высшие интегративные функции головногомозга

- •4.1. Высшая нервная деятельность (внд) человека и животных

- •4.2. Физиологические основы психических функций человека

- •Тема 5. Нейрогуморальная регуляция физиологических функций

- •5.1. Общая физиология желез внутренней секреции. Физиология гипоталамо-гипофизарной системы

- •5.1.1. Общая физиология желез внутренней секреции

- •5.1.2. Физиология гипоталамо-гипофизарной системы

- •5.2. Частная физиология желез внутренней секреции

- •5.2.1. Физиология щитовидной железы

- •5.2.2. Физиология паращитовидных желез

- •5.2.3. Эндокринная функция поджелудочной железы

- •5.2.4. Физиология надпочечников

- •5.2.5. Гормоны половых желез

- •5.2.6. Функциональное значение эпифиза

- •5.2.7. Отражение функции эндокринных желез на морфо-функциональном состоянии органов и тканей ротового отдела

- •5.3. Физиология автономной (вегетативной) нервной системы

- •Структурные отличительные особенности снс и пснс

- •Основные симпатические и парасимпатические эффекты

- •Средства для самоконтроля Задания в тестовой форме Инструкция. Вашему вниманию предлагаются задания, в которых могут быть один, два, три или большее число правильных ответов.

- •Тема 1. Физиология возбудимых тканей

- •1.3. Законы проведения возбуждения по нервным волокнам

- •1.4. Физиология мышц двигательного аппарата

- •Тема 2. Физиология центральной нервной системы (цнс)

- •Тема 3. Сенсорные системы человека

- •3.1. Общая физиология анализаторов

- •3.2. Рецепция боли

- •3.3. Физиология зрительного и слухового анализаторов

- •3.4. Обонятельный анализатор

- •Тема 4. Высшие интегративные функции головного мозга

- •4.1. Высшая нервная деятельность (внд) человека и животных

- •4.2. Физиологические основы психических функций человека

- •Тема 5. Нейроэндокринная регуляция физиологических функций

- •5.1. Общая физиология желез внутренней секреции. Физиология гипоталамо-гипофизарной системы

- •5.2. Частная физиология желез внутренней секреции

- •5.3. Физиология автономной (вегетативной) нервной системы

- •20. Ацетилхолин обеспечивает передачу возбуждения в синапсах

- •21. Катехоламины обеспечивают передачу возбуждения в синапсах

- •Эталоны правильных ответов

- •Тема 1. Физиология возбудимых тканей

- •1.2. Биоэлектрические явления и возбудимость живых тканей

- •1.3. Законы проведения возбуждения по нервным волокнам

- •1.4. Физиология мышц двигательного аппарата

- •Тема 2. Физиология центральной нервной системы (цнс)

- •Тема 3. Сенсорные системы человека

- •Тема 4. Высшие интегративные функции головного мозга

- •Тема 5. Нейроэндокринная регуляция физиологических функций

- •5.2. Частная физиология желез внутренней секреции

- •5.3. Физиология автономной (вегетативной) нервной системы

- •Профильные задания в тестовой форме

- •Тема 1. Физиология возбудимых тканей

- •Тема 2. Физиология центральной нервной системы (цнс)

- •Тема 3. Сенсорные системы человека Сенсорные функции ротового отдела. Рецепция боли

- •Тема 5. Нейроэндокринная регуляция физиологических функций

- •Эталоны ответов

- •Тема 1. Физиология возбудимых тканей

- •Тема 2. Физиология центральной нервной системы (цнс)

- •Тема 3. Сенсорные системы человека

- •Тема 5. Нейроэндокринная регуляция физиологических функций

- •Критерии самооценки выполнения заданий в тестовой форме

- •1.1. Физиология – наука о жизнедеятельности организма как единого целого

- •1.2. Биоэлектрические явления и возбудимость живых тканей

- •1.3. Законы проведения возбуждения по нервным волокнам. Мионевральный синапс

- •1.4. Физиология мышц двигательного аппарата

- •Тема 2. Физиология центральной нервной системы

- •2.1. Рефлекторный принцип деятельности цнс. Свойства нервных центров

- •2.2. Процессы торможения в цнс. Принципы координации рефлекторной деятельности

- •2.3. Физиология спинного и заднего мозга. Функции ретикулярной формации

- •2.4. Физиология среднего и промежуточного мозга. Функции мозжечка и коры больших полушарий. Мышечный тонус и тонические рефлексы

- •Тема 3. Физиология сенсорных систем человека

- •3.1. Общая физиология анализаторов

- •3.2. Сенсорные функции ротового одела. Рецепция боли

- •3.3. Физиология зрительного и слухового анализаторов

- •3.4. Обонятельный анализатор

- •Тема 4. Высшие интегративные функции головного мозга

- •4.1. Высшая нервная деятельность (внд) человека и животных

- •4.2. Физиологические основы психических функций человека

- •Тема 5. Нейроэндокринная регуляция физиологических функций

- •5.1. Общая физиология желез внутренней секреции. Физиология гипоталамо-гипофизарной системы

- •5.2. Частная физиология желез внутренней секреции

- •5.3. Физиология автономной (вегетативной) нервной системы

- •Критерии самооценки ответов на вопросы-задания

- •Литература

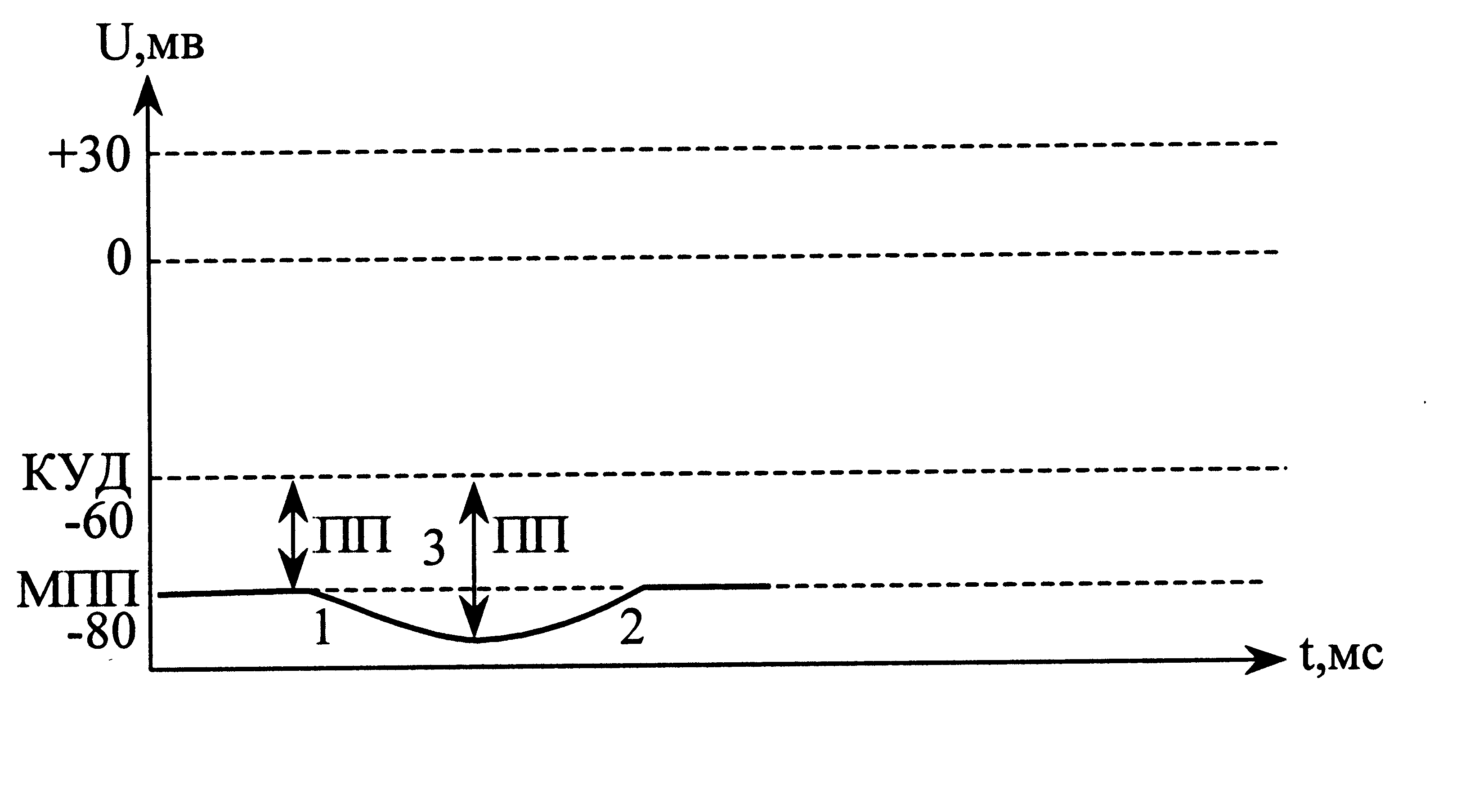

График тпсп

1) гиперполяризация, 2) реполяризация, 3) пороговый потенциал (ПП).

ТПСП является местным процессом и обладает четырьмя основными свойствами:

не распространяется,

способен к суммации,

подчиняется градуальному закону,

во время генерации ТПСП возбудимость ткани снижается за счет повышения порогового потенциала.

Таким образом, причиной снижения возбудимости и разрядной деятельности возбуждающих нейронов во время генерации на их постсинаптических мембранах ТПСП является повышение порогового потенциала. Однако более длительное и наиболее эффективное ослабление импульсной активности нервных клеток обеспечивается механизмом пресинаптического торможения. Оно возникает на постсинаптической мембране деполяризующих аксоаксонных тормозных синапсов, которые образованы аксонами тормозных нейронов на терминалях (окончаниях) афферента перед возбуждающими синапсами.

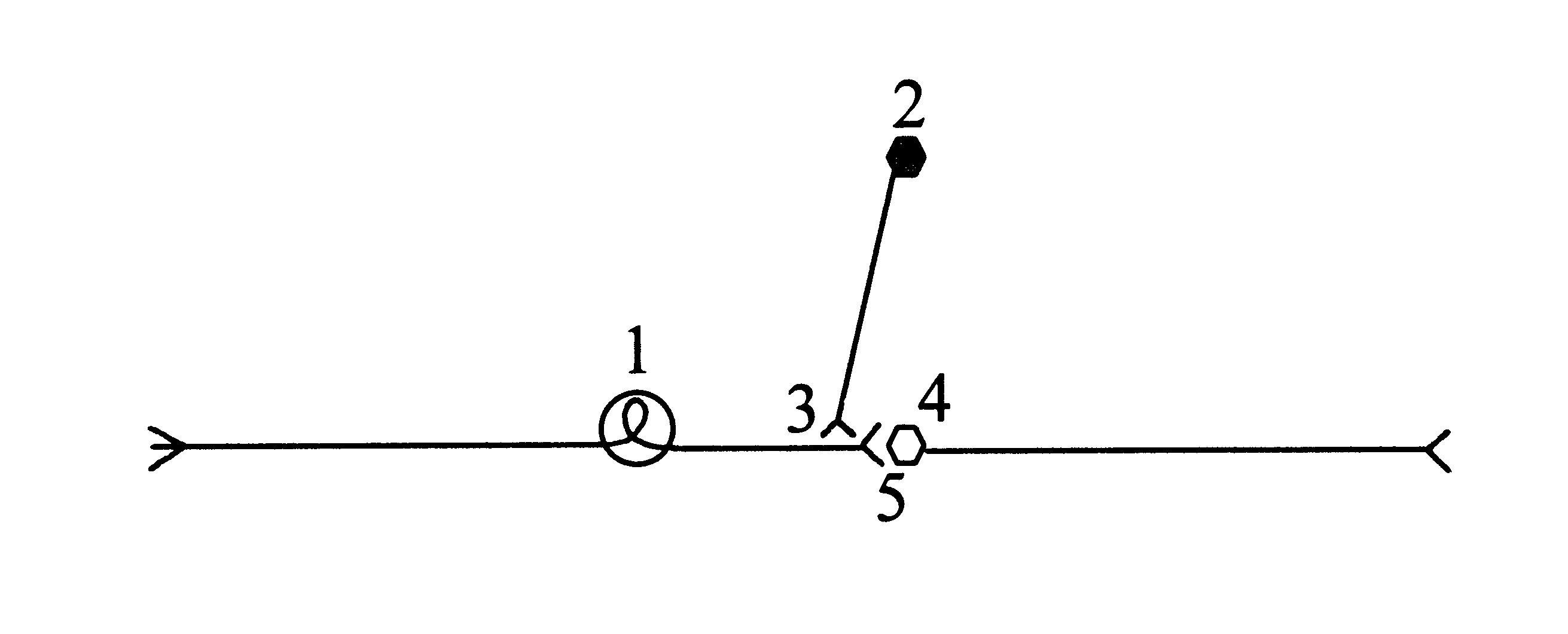

Схема первичного пресинаптического торможения

1) афферент, 2) тормозной нейрон, 3) тормозной синапс, 4) возбуждающий нейрон, 5) возбуждающий синапс.

Возбуждение тормозного нейрона приводит к выделению из окончания его аксона ГАМК или ацетилхолинподобного медиатора, который через синаптическую щель тормозного аксоаксоного синапса диффундирует к постсинаптической мембране. Здесь, по принципу комплементарности, он взаимодействует со специфическими хеморецепторами. Вследствие этого открываются хемовозбудимые натриевые каналы. Ионы Na+ пассивно по электрохимическому градиенту через постсинаптическую мембрану тормозного синапса проникают в окончание афферента, что приводит к постепенному снижению трансмембранной разности потенциалов и возникновению частичной деполяризации мембраны афферента перед возбуждающим аксосоматическим синапсом.

При проведении возбуждения через этот частично деполяризованный участок амплитуда афферентных ПД уменьшается за счет сниженного (около -70 мв) исходного уровня мембранного потенциала. Снижение амплитуды ПД в терминалях афферента приводит к уменьшению эффективности передачи возбуждения через аксосоматический синапс. Это обусловлено уменьшением выделения медиатора через пресинаптическую мембрану и, как следствие, снижением амплитуды ВПСП на постсинаптической мембране. В результате этого снижается возбудимость и уменьшается или прекращается разрядная деятельность нейрона.

Торможение импульсной активности нервной клетки может осуществляться вторично, без участия специальных тормозных структур. Вторичным называют торможение, возникающее в тех же нейронных структурах, в которых генерировалось возбуждение. Выделяют два вида вторичного торможения: торможение вслед за возбуждением и пессимальное торможение.

Торможение вслед за возбуждением наблюдается в том случае, когда во время генерации ПД в области аксонного холмика возникает положительный следовой потенциал – продолжительная гиперполяризация мембраны (около 100 мс). При этом увеличивается пороговый потенциал, а значит, снижается возбудимость нейрона.

Пессимальное торможени наблюдается только при патологии, когда нейроны гипервозбудимы, или если на афференте искусственно создать импульсацию высокой частоты. В таких условиях частота циркуляции местных ионных токов между постсинаптической мембраной и наиболее возбудимым участком нейрона - аксонным холмиком, существенно увеличивается. Они воздействуют на мембрану аксонного холмика, когда там еще не закончилась генерация предыдущего ПД (в фазу быстрой реполяризации). В этот период мембрана аксонного холмика находится в состоянии относительной рефрактерности и условия для генерации ПД не благоприятны. Поэтому разрядная деятельность нейрона и сила рефлекторного ответа снижаются.

Эффективность торможения клетки зависит от соотношения между величинами возбуждающих и тормозных потенциалов, а также от числа вовлеченных в реакцию возбуждающих и тормозных синапсов. На каждом нейроне имеется множество возбуждающих и тормозных синапсов, которые тесно прилегают друг к другу. Это создает условия для их взаимодействия. ТПСП, ослабляя ВПСП и предотвращая или угнетая разрядную деятельность нейрона, ограничивает процесс возбуждения, т.е. выполняет координирующую функцию. Результатом такой координации является точная приспособительная реакция. Кроме того, торможение выполняет защитную (охранительную) функцию, предохраняя нервные клетки от перевозбуждения и истощения, особенно при продолжительном действии сверхсильных раздражителей.

Некоторые химические вещества (например, стрихнин), блокируя рецепторы на постсинаптической мембране тормозного синапса, препятствуют развитию процесса торможения. В таких условиях любое раздражение приводит к возникновению диффузной иррадиации возбуждения, истощению нервных клеток и невозможности приспособительной деятельности.