- •1 Вопрос . Определение основных усилий при перемещении грузов

- •2Вопрос. Гидравлические дроссели и регуляторы потока

- •1Вопрос . Фрикционная передача с гибким тяговым органом

- •2 Вопрос . Гидравлические распределители

- •1) В момент переключения все точки подключения на короткий срок разъединяются. Такое перекрытие золотника называется положительным. При этом исключается самопроизвольное движение гидропривода;

- •2) В момент переключения все точки соединены. При этом может возникнуть самопроизвольное движение гидропривода, что нежелательно. Указанное перекрытие золотника называется отрицательным;

- •Крановые распределители

- •1 Вопрос . Расчёт канатов, блоков и барабанов

- •2 Вопрос . Гидравлические обратные клапаны и гидрозамки

1) В момент переключения все точки подключения на короткий срок разъединяются. Такое перекрытие золотника называется положительным. При этом исключается самопроизвольное движение гидропривода;

2) В момент переключения все точки соединены. При этом может возникнуть самопроизвольное движение гидропривода, что нежелательно. Указанное перекрытие золотника называется отрицательным;

3) в момент переключения одновременно все необходимые подключения закрываются и открываются. Такое перекрытие зо-лотника называется нулевым. Характеристика перекрытия гидрораспределителя обычно приводится в каталогах в виде условного графического обозначения.

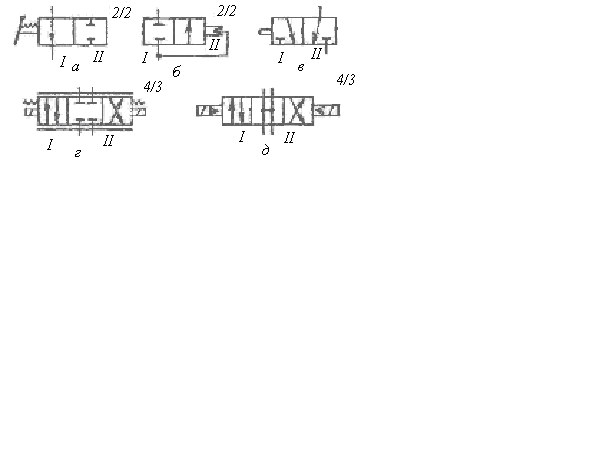

Правила построения условных графических обозначений распределителей на схемах устанавливает ГОСТ 2.731–81. В обозначении распределителя (рис. 8.13) указывают следующие элементы: позиции запорно-регулирующего элемента; внешние линии связи, подводимые к распределителю; проходы (каналы) и элементы управления. Число позиций изображают соответствующим числом квадратов (прямоугольников). Проходы изображают прямыми линиями со стрелками, показывающими направление потоков рабочей жидкости в каждой позиции, а места соединений проходов выделяют точками; закрытый ход изображают тупиковой линией с поперечным отрезком. Внешние линии связи всегда подводят к исходной позиции. Чтобы представить принцип работы распределителя в рабочей позиции, необходимо мысленно на схеме передвинуть соответствующий квадрат обозначения на место исходной позиции, оставляя линии связи в прежнем положении. Тогда на истинное направление потока рабочей жидкости укажут проходы рабочей позиции.

Рис. 8.13. Условные графические обозначения распределителей

в схемах

Условные графические обозначения едины для золотниковых, крановых и клапанных распределителей, т.е. они не отражают конструкцию запорно-регулирующих элементов. Кроме графических обозначений распределителей установлены также цифровые обозначения дробью: в числителе указывают число внешних линий распределителя, в знаменателе – число рабочих (характерных) позиций. Например, четырехлинейный трехпозиционный распределитель обозначают дробью 4/3.

На рис. 8.13 показаны условные графические обозначения распределителей: направляющего двухлинейного двухпозиционного распределителя 2/2 с ручным управлением (рис. 8.13, а); направляющего распределителя 2/2 с гидравлическим управлением (рис. 8.13, б); направляющего распределителя 3/2 с управлением от кулачка и пружинным возвратом – (рис. 8.13, в); дросселирующего распределителя 4/3 с управлением от двух электромагнитов (рис. 8.13, г); направляющего распределителя 4/3 с электрогидравлическим управлением (рис. 8.13, д).

Размеры гидрораспределителей определяются в основном расходом и допустимой скоростью жидкости в его каналах. Практически площадь любого внутреннего канала гидрораспре-делителя должна быть не менее 50 % площади подводящей трубы, а скорость рабочей жидкости 610 м/с.

Для обеспечения надежной работы золотников гидрораспределителя без заклинивания, а также для обеспечения удовлетворительной герметичности золотниковой пары минимальный зазор должен составлять 0,0040,01 мм.

Золотник может защемляться из-за недостаточной жесткости деталей золотниковой пары. Чтобы это не происходило, в гидрораспределителях больших сечений применяют плавающие гильзы, которые помещают в корпусе по ходовой посадке и уплотняют резиновыми кольцами. Такой прием можно использовать в условиях ремонтной базы металлургических заводов. Зазоры между гильзой и корпусом должны составлять 0,010,02 мм для диаметра меньше 30 мм и 0,010,025 мм для диаметра гильзы больше 30 мм.

Для исключения заклинивания золотниковой пары большое значение имеют качество обработки и геометрия контактных поверхностей золотника и втулки. Обычно для разгрузки золотниковой пары выполняют искусственную конусность щели при окончательной обработке золотниковой пары. Эта конусность выбирается не более 20 % величины положительного входного зазора.

Сила трения золотниковой пары во многом зависит от загрязненности масла или попадания смолисто-асфальтовых образований. Поэтому для надежной работы необходима тщательная фильтрация масла. Кроме того, проточки на золотнике и окна гильзы выполняют с острыми кромками, что предотвращает от затягивания в зазор твердых частиц и способствует перерезанию загрязняющих жидкость неметаллических частиц. Чтобы стронуть с места золотник гидрораспределителя, который не работал сравнительно долго, нужно большее усилие, чем для дальнейшего перемещения. Это явление связано с облитерацией (зарастанием) щели адсорбированными на поверхностях деталей молекулами; при этом происходит "склеивание" золотника и гильзы. С этим явлением борются при помощи нанесения оксидных, сульфидных или фосфатных покрытий на поверхность гильзы и золотника, а также повышением твердости материалов, из которых изготавливаются пары.

Износостойкость пары повышается при хромировании рабочих поверхностей золотника. Силы трения также уменьшаются при прорезании на поверхности золотника или гильзы кольцевых прямоугольных канавок шириной 0,51 мм и глубиной 0,81,0 мм, расстояние между их осями равно 22,5 мм. Существуют методы гидростатического центрирования золотников при помощи сверления в золотниках радиальных отверстий (до 6 шт.) диаметром 0,2 мм, сообщенных с напорной магистралью. Для компенсации реактивных действий потока жидкости на золотник жидкость подводится к золотнику через несколько радиальных отверстий.

Таким образом, для работы золотникового гидрораспределителя требуется перемещать золотник. При этом в зависимости от качества изготовления, темпа работы, гидродинамической уравновешенности, требований к быстродействию применяется тот или иной тип привода и системы управления золотником гидрораспределителя (табл. 8.1) [4]. Обычно элементы управления располагаются по бокам корпуса 2 (рис. 8.14) гидрораспределителя. Сам корпус не меняется, заменяются только элементы управления в зависимости от типа привода. В гидрораспределителе с ручным управлением золотник 5 соединен с рукояткой 4 и ею перемещается в нужном направлении, соединяя соответствующие магистрали. Возврат золотника в исходное положение осуществляется при помощи пружин 1 и 3. Существуют гидрораспределители с фиксаторами положения золотника. Вместо ручки оператора к золотнику может быть присоединена тяга какого-либо исполнительного механизма или педаль ножного управления.

Таблица 8.1

Основные виды управления

Вид управления |

|

Максимальный условный проход мм |

Максимальное давление, МПа |

Максимальный расход, л/мин |

Ручное Механическое Гидравлическое Пневматическое Электрическое Электрогидравлическое |

|

32 10 100 25 10 100 |

32 32 35,0 32,0 32,0 35,0 |

1100 100 7000* 100 100 7000* |

* Отдельные импортные образцы |

||||

Рис. 8.14. Гидрораспределитель с ручным управлением

Для дистанционного управления золотниками, а также для быстрого их перемещения используют дополнительные источники энергии. На рис. 8.15 представлена конструкция золотника с электромагнитным управлением. Применяется электромагнитное управление с электромагнитами постоянного 4 или переменного 1 тока, работающими в воздушной или масляной среде. Преимуществом электромагнитов постоянного тока является плавность включения и возможность длительного включения при аварии гидрораспределителя. Электромагниты переменного тока обеспечивают высокую скорость переключения золотников, однако быстро перегорают, если по какой-либо причине якорь не дошел до крайнего положения при переключении. Электромагниты, работающие в масляной среде, применяют в установках, работающих на открытом воздухе и во влажной среде.

Рис. 8.15. Гидрораспределитель с электромагнитным управлением

Применение электромагнитов постоянного или переменного тока не меняет основной конструкции гидрораспределителя, поэтому на рис. 8.15 для примера показан слева привод от магнита переменного тока, а справа привод от магнита постоянного тока. И в том, и в другом случае при включении электромагнита якорь при помощи толкателя приводит в движение золотник, который соединяет соответствующие магистрали. При обесточивании электромагнита золотник занимает нейтральное положение при помощи пружин 2, 3.

В гидрораспределителе (рис. 8.16) для перемещения золотника применяется жидкость, подаваемая из систем управления в полости 1 и 2.

При наличии на машинном агрегате сжатого воздуха применяются гидрораспределители с пневматическим управлением (рис. 8.17). При этом воздух из системы управления подается под поршень 1.

Рис. 8.16. Гидрораспределитель с гидравлическим управлением

Рис. 8.17. Гидрораспределитель с пневматическим управлением

Гидрораспределители с электрогидравлическим управлением

В гидрораспределителях с условным проходом выше 10 мм для перестановки золотника требуются значительные усилия. Поэтому в таких гидрораспределителях для перемещения золотников используется гидропривод, управляемый электромагнитным приводом.

Рис. 8.18. Гидрораспределитель с электрогидравлическим управлением: 1 – корпус; 2 – распределитель управления; 3 – электромагнит распределителя управления; 4 – дроссель; 5 – обратный клапан; 6 – регулируемый упор; 7 – возвратная пружина; 8 – золотник

Распределитель с электрогидравлическим управлением (рис. 8.18) состоит из главного распределителя и распределителя управления. Для перестановки золотника 8 и сообщения каналов А, В потребителя с линией нагнетания или слива подается напряжение на правый или левый электромагнит 3 гидрораспределителя 2. При этом золотник распределителя перемещается влево или вправо, сообщая полости I и II, а также полости А и В соответственно с линиями нагнетания или слива. При отключении напряжения золотник распределителя при помощи пружин 7 занимает среднее положение, сообщая полости I и II со сливом.

В некоторых случаях при применении гидрораспределителей особо большого проходного сечения могут применяться два гидрораспределителя управления с последовательным включением.